Броня в воздухе. Приготовиться к десантированию!

Пушки, автомобили и не только

В качестве носителя танкеток, артиллерийских орудий и легких автомобилей был выбран бомбардировщик ТБ-1, с которым и был связан целый ряд первых работ. В основном созданием систем для десантирования техники занимались в Особом конструкторском бюро ВВС (Осконбюро) под руководством конструктора П.И. Гроховского. Первым типом оружия, который инженеры Осконбюро стали приспосабливать под авиаперевозку и десантирование, была 76-мм горная пушка образца 1909 года. Вероятно, Гроховского и его сотрудников заинтересовали сравнительно небольшие габариты орудия и его малый вес. В 1932 году испытали парашютную систему ПД-О для этой пушки. Орудие подвешивалось между стойками шасси самолета-носителя, а за ней, прямо под фюзеляжем, на бомбовый держатель устанавливался цилиндрический контейнер с парашютом. Орудийный расчет мог прыгать с парашютами из этого же самолета, правда, такая нагрузка снижала летные данные ТБ-1. Тем не менее, первый шаг был сделан.

В том же 1932-м году Гроховский создал более компактную парашютную систему для техники меньшего размера. Эта система, названная Г-9, позволяла сбрасывать с самолета (на испытаниях это был биплан Р-5) мотоциклы. Железный конь крепился к специальной раме, на которой размещалась подвесная система и контейнеры для двух парашютов. Немного позже Г-9 усовершенствовали: новая версия была названа ПД-М2 и позволяла сбрасывать мотоцикл с коляской. Правда, из-за размеров полезной нагрузки ПД-М2 можно было использовать только с тяжелыми самолетами, такими как ТБ-1. А вскоре в Осконбюро дошли и до автомобилей. Из серийного ГАЗ-А сделали пикап, поставили в кузове динамореактивную пушку, усилили рессоры, облагородили аэродинамику и установили крепления для новой парашютной системы ПД-А. Испытания показали, что артиллерию и автомобили с самолетов десантировать можно. Ну а поскольку автомобили, при всем желании, нельзя назвать полноценной боевой техникой, в середине 1933 года начали приспосабливать к «парашютному спорту» и бронетехнику.

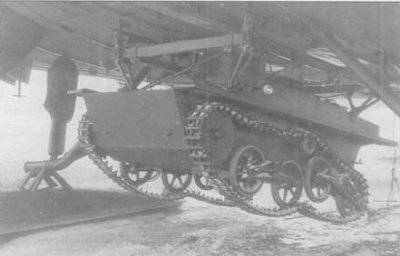

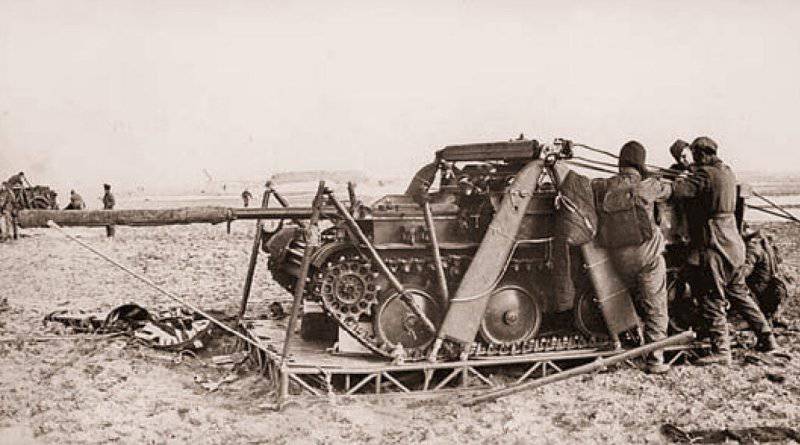

В том же 1932-м году Гроховский создал более компактную парашютную систему для техники меньшего размера. Эта система, названная Г-9, позволяла сбрасывать с самолета (на испытаниях это был биплан Р-5) мотоциклы. Железный конь крепился к специальной раме, на которой размещалась подвесная система и контейнеры для двух парашютов. Немного позже Г-9 усовершенствовали: новая версия была названа ПД-М2 и позволяла сбрасывать мотоцикл с коляской. Правда, из-за размеров полезной нагрузки ПД-М2 можно было использовать только с тяжелыми самолетами, такими как ТБ-1. А вскоре в Осконбюро дошли и до автомобилей. Из серийного ГАЗ-А сделали пикап, поставили в кузове динамореактивную пушку, усилили рессоры, облагородили аэродинамику и установили крепления для новой парашютной системы ПД-А. Испытания показали, что артиллерию и автомобили с самолетов десантировать можно. Ну а поскольку автомобили, при всем желании, нельзя назвать полноценной боевой техникой, в середине 1933 года начали приспосабливать к «парашютному спорту» и бронетехнику.Первой танкеткой, освоившей парашютное десантирование, была Т-27, созданная на основе английской Carden Lloyd Mk.IV. На танкетку устанавливалась парашютная система ПД-Т (Г-49). Боевая масса Т-27 около 2,5-2,7 тонны значительно превышала полезную нагрузку самолета ТБ-1. Поэтому пришлось снять с танкетки все что можно и что нельзя. Фактически экипажу после десантирования пришлось бы не только устанавливать на Т-27 оружие и загружать боекомплект, но еще заливать бензин и даже воду в систему охлаждения. Похожим образом обошлись и с самолетом, хотя и в меньших масштабах: сняли все пулеметы, заднюю турель и уменьшили заправку. Тем не менее, несмотря на проблемы с весом, систему ПД-Т признали удачной.

В 1934 году в том же Осконбюро разработали две унифицированные платформы – ПГ-12П и ПГ-12. Первая предназначалась для десантирования грузов с парашютом, а вторая подразумевала выгрузку после посадки. На платформах можно было перевозить любую полезную нагрузку массой до трех тонн, имеющую соответствующие размеры. Например, пикап ГАЗ-А, грузовик ГАЗ-АА (в этом случае требовалось демонтировать верх кабины) и до четырех артиллерийских орудий. Также на ПГ-12(П) помещался броневик Д-12 или легкий танк Т-37А. Обе платформы были приняты на вооружение в 1935 году; тогда же на учениях впервые осуществили массовое десантирование различной техники, в том числе и танков Т-37А.

Так называемое посадочное десантирование требовало, чтобы самолет-носитель совершал посадку в месте выброски десанта, что само по себе не так уж и безопасно для него. Возникла идея сбрасывать танки с бреющего полета. Как покажет практика, разумное зерно в ней было, но на поверхность земли таким образом «высаживать» технику оказалось невозможно. Высокая горизонтальная скорость в сочетании с твердой поверхностью не давали танкам, а тем более другой технике, шанса остаться работоспособным после приземления. Оставалось сбрасывать танки на воду. Именно так решили в научно-испытательном отделе Военной академии механизации и моторизации. Главным конструктором по этой теме стал Ж.Я. Котин; впоследствии он прославится как создатель тяжелых танков. Подвесная система ТВД-2 подразумевала сброс танка на воду с высоты около пяти метров. Для смягчения удара под днище танка установили амортизационную конструкцию из деревянных балок, металлических листов и еловых веток. Последние и служили главным элементом, компенсирующим удар. Правда, испытания, прошедшие осенью 1936-го на подмосковных Медвежьих озерах, доказали бесперспективность как елового «амортизатора», так и всей системы в целом. При первом сбросе (высота 5-6 метров, скорость около 160 км/ч) танкетка Т-37А сделала несколько прыжков по поверхности, как в игре «Блинчики», а потом выяснилось, что от удара помялось днище и вылетело несколько заклепок. Минут пятнадцать-двадцать танкетка еще плавала, а потом медленно, но верно стала набирать воду через образовавшиеся щели. Еще две танкетки буквально «допрыгались» до трещин в корпусе и пошли на дно. Можно было, конечно, улучшить систему, чтобы танкетки не разбивались о воду, но начальство решило, что это будет излишним. ТВД-2 закрыли, и к высадке на воду более не возвращались.

В 1938 году на смену ПГ-12 и ПГ-12П пришли новые подвесные платформы – ДТП-2. В плане конструкции новая платформа не сильно отличалась от старых, зато позволяла перевозить большее количество типов техники. Кроме того, ГАЗ-АА теперь помещался под самолетом безо всяких доработок и демонтажей. В следующем году ДТП-2 приняли на вооружение.

Каждая последующая конструкция систем десантирования выходила удачнее, чем предыдущая, но корнем зла, мешавшим нормальному развитию авиадесантных средств, были не они. Наибольшей грузоподъемностью из всего имеющегося авиапарка обладал бомбардировщик ТБ-3, который уже к концу 30-х годов безнадежно устарел. Вероятно, именно поэтому в Великой Отечественной войне было очень мало крупных высадок десанта с воздуха, тем более с боевой техникой.

Без мотора

Куда более перспективными – их, как минимум, строили серийно – оказались десантные планеры. Подобных конструкций отечественного производства насчитывается порядка полутора десятков типов, но широкое распространение получили всего лишь несколько из них.

Ярким примером отечественных десантных планеров является Г-29, разработанный в ОКБ-28 под руководством В.К. Грибовского. Приказ о создании этого летательного аппарата был выдан в первые недели войны – 7 июля 1941 года. На все про все давалось всего два месяца. В Наркомате авиационной промышленности с Грибовского даже взяли расписку, касавшуюся сроков. И конструкторы справились: уже в начале сентября готовый планер отправили на испытания. В первых числах ноября был построен первый серийный планер Г-11 (в ходе испытаний изменили обозначение проекта – цифра «11» обозначала количество посадочных мест). Бывший Г-29, а теперь уже Г-11 широко использовался в ходе Великой Отечественной для переброски грузов партизанам, высадки парашютистов в тылу противника и т.д. Однако Г-11, равно как и масса других отечественных планеров, мог перевозить только солдат. При надобности можно было загрузить и небольшое артиллерийское орудие, но что-то наподобие танка ни в один из отечественных планеров попросту не помещалось.

Ярким примером отечественных десантных планеров является Г-29, разработанный в ОКБ-28 под руководством В.К. Грибовского. Приказ о создании этого летательного аппарата был выдан в первые недели войны – 7 июля 1941 года. На все про все давалось всего два месяца. В Наркомате авиационной промышленности с Грибовского даже взяли расписку, касавшуюся сроков. И конструкторы справились: уже в начале сентября готовый планер отправили на испытания. В первых числах ноября был построен первый серийный планер Г-11 (в ходе испытаний изменили обозначение проекта – цифра «11» обозначала количество посадочных мест). Бывший Г-29, а теперь уже Г-11 широко использовался в ходе Великой Отечественной для переброски грузов партизанам, высадки парашютистов в тылу противника и т.д. Однако Г-11, равно как и масса других отечественных планеров, мог перевозить только солдат. При надобности можно было загрузить и небольшое артиллерийское орудие, но что-то наподобие танка ни в один из отечественных планеров попросту не помещалось. Большего успеха в деле танкодесантных планеров достигли союзники. Так, в 1941 году английские военные вспомнили о танке Виккерс «Тетрарх», созданном незадолго до начала Второй Мировой войны. Боевые качества этой машины с самого начала показались военным недостаточными, поэтому вскоре после начала в 40-м серийное производство «Тетрархов» свернули. Теперь предлагалось использовать легкий танк как средство поддержки десанта. Его снова запустили в серию и довели общее количество выпущенных «Тетрархов» до 177 штук. Для доставки танков к месту высадки потребовалось создать новый планер GAL.49 Hamilcar. Максимальная взлетная масса планера превысила 16 тонн, что позволило перевозить на нем «Тетрарх» с экипажем или два БТР Universal Carrier. Выгрузка бронемашин происходила после посадки через носовой люк. Самый известный (он же первый) случай боевого применения планеров с «Тетрархами» на борту относится к 6 июня 1944 года. Тогда восемь «Гамилькаров» должны были доставить танки в район реки Орн. Первая операция оказалась не очень удачной: при полете над Ла-Маншем у одного из планеров раскрылся грузовой люк; танк вывалился и затонул. Экипаж, находившийся в нем, погиб. Оставшиеся семь «Тетрархов» тоже не смогли повоевать, хотя и остались живы. Дело в том, что в день «Д» англичане высадили на территории противника более 12 тысяч парашютистов. «Тетрархи» попросту запутались гусеницами в брошенных парашютах и стропах. Еще одна восьмерка легких танков была высажена с моря, но тоже не имела успеха в бою. «Тетрархи» в десантных подразделениях вскоре заменили на «Кромвели», а планеры «Гамилькар» стали использовать только для перевозки личного состава и легкой техники. Единственное исключение из этого списка – форсирование Рейна весной 1945 года, когда восемь «Гамилькаров» доставили в район боев американские легкие танки M22 Locust.

Большего успеха в деле танкодесантных планеров достигли союзники. Так, в 1941 году английские военные вспомнили о танке Виккерс «Тетрарх», созданном незадолго до начала Второй Мировой войны. Боевые качества этой машины с самого начала показались военным недостаточными, поэтому вскоре после начала в 40-м серийное производство «Тетрархов» свернули. Теперь предлагалось использовать легкий танк как средство поддержки десанта. Его снова запустили в серию и довели общее количество выпущенных «Тетрархов» до 177 штук. Для доставки танков к месту высадки потребовалось создать новый планер GAL.49 Hamilcar. Максимальная взлетная масса планера превысила 16 тонн, что позволило перевозить на нем «Тетрарх» с экипажем или два БТР Universal Carrier. Выгрузка бронемашин происходила после посадки через носовой люк. Самый известный (он же первый) случай боевого применения планеров с «Тетрархами» на борту относится к 6 июня 1944 года. Тогда восемь «Гамилькаров» должны были доставить танки в район реки Орн. Первая операция оказалась не очень удачной: при полете над Ла-Маншем у одного из планеров раскрылся грузовой люк; танк вывалился и затонул. Экипаж, находившийся в нем, погиб. Оставшиеся семь «Тетрархов» тоже не смогли повоевать, хотя и остались живы. Дело в том, что в день «Д» англичане высадили на территории противника более 12 тысяч парашютистов. «Тетрархи» попросту запутались гусеницами в брошенных парашютах и стропах. Еще одна восьмерка легких танков была высажена с моря, но тоже не имела успеха в бою. «Тетрархи» в десантных подразделениях вскоре заменили на «Кромвели», а планеры «Гамилькар» стали использовать только для перевозки личного состава и легкой техники. Единственное исключение из этого списка – форсирование Рейна весной 1945 года, когда восемь «Гамилькаров» доставили в район боев американские легкие танки M22 Locust. Абсолютный рекорд в области транспортно-десантных планеров принадлежит немцам. В конце 1940 года Имперское министерство авиации объявило конкурс на создание грузового планера, способного перевозить широкий спектр техники, в том числе и средние танки PzKpfw III и PzKpfw IV. Конструкция летательного аппарата должна была быть максимально простой, ведь, скорее всего, он был бы одноразовым. В конце февраля 41-го в воздух впервые поднялся планер фирмы «Мессершмитт» под обозначением Me-321 Gigant. Планер вышел немаленьким – отсюда и прозвище «Гигант» – одна только грузовая кабина имела размеры 11х3,15х3,3 метра и могла вместить груз весом до 20 тонн. Вскоре начали полеты с нагрузкой. Начали с четырех тонн и в итоге дошли до двадцати двух. Если не считать больших нагрузок на штурвал, планер имел хорошую управляемость и прилично «сидел в воздухе». Однако уже в ходе испытаний вскрылась незапланированная проблема, схожая с теми, с какими столкнулись в Советском Союзе. Пустой Me-321 без особого труда получалось буксировать имеющимися самолетами, а взятый на борт груз резко ухудшал ситуацию. Поначалу для подъема планера использовали три истребителя Bf-110 и три буксировочных троса. Взлет с такой «тройкой» несколько раз заканчивался авариями и катастрофами. В итоге пришлось в срочном порядке делать на базе бомбардировщика He-111 специальный буксировщик He-111Z. Этот самолет мог поднимать «Гиганта» с полной нагрузкой, однако их было построено всего 12 штук. К тому же управление пятимоторным самолетом с двумя фюзеляжами было далеко не простым делом. До 1943 года планеры Me-321 активно использовались на различных направлениях, после чего их собрали на одном аэродроме – «Гигантам» в основном приходилось возить далеко не 20-тонные грузы, что было не совсем целесообразно. К концу 1941 года на «Гигант» установили сразу шесть (!) 14-цилиндровых поршневых двигателей воздушного охлаждения Gnome-Rhône 14N (6х950 л.с.), в немалом количестве доставшихся Германии от завоеванной Франции. Моторизированные версии планера-гиганта под названием Me-323 использовались в основном на Средиземноморье, хотя есть информация об их полетах в районе Сталинграда.

Абсолютный рекорд в области транспортно-десантных планеров принадлежит немцам. В конце 1940 года Имперское министерство авиации объявило конкурс на создание грузового планера, способного перевозить широкий спектр техники, в том числе и средние танки PzKpfw III и PzKpfw IV. Конструкция летательного аппарата должна была быть максимально простой, ведь, скорее всего, он был бы одноразовым. В конце февраля 41-го в воздух впервые поднялся планер фирмы «Мессершмитт» под обозначением Me-321 Gigant. Планер вышел немаленьким – отсюда и прозвище «Гигант» – одна только грузовая кабина имела размеры 11х3,15х3,3 метра и могла вместить груз весом до 20 тонн. Вскоре начали полеты с нагрузкой. Начали с четырех тонн и в итоге дошли до двадцати двух. Если не считать больших нагрузок на штурвал, планер имел хорошую управляемость и прилично «сидел в воздухе». Однако уже в ходе испытаний вскрылась незапланированная проблема, схожая с теми, с какими столкнулись в Советском Союзе. Пустой Me-321 без особого труда получалось буксировать имеющимися самолетами, а взятый на борт груз резко ухудшал ситуацию. Поначалу для подъема планера использовали три истребителя Bf-110 и три буксировочных троса. Взлет с такой «тройкой» несколько раз заканчивался авариями и катастрофами. В итоге пришлось в срочном порядке делать на базе бомбардировщика He-111 специальный буксировщик He-111Z. Этот самолет мог поднимать «Гиганта» с полной нагрузкой, однако их было построено всего 12 штук. К тому же управление пятимоторным самолетом с двумя фюзеляжами было далеко не простым делом. До 1943 года планеры Me-321 активно использовались на различных направлениях, после чего их собрали на одном аэродроме – «Гигантам» в основном приходилось возить далеко не 20-тонные грузы, что было не совсем целесообразно. К концу 1941 года на «Гигант» установили сразу шесть (!) 14-цилиндровых поршневых двигателей воздушного охлаждения Gnome-Rhône 14N (6х950 л.с.), в немалом количестве доставшихся Германии от завоеванной Франции. Моторизированные версии планера-гиганта под названием Me-323 использовались в основном на Средиземноморье, хотя есть информация об их полетах в районе Сталинграда.Под белым куполом

По окончании Второй Мировой войны общемировой тенденцией стало продолжение работ по тяжелым транспортным планерам и «совместимым» с ними типами бронетехники. В Соединенных Штатах, к примеру, представителем последних стал легкий танк M551 Sheridan. Правда, работы по его созданию очень сильно затянулись, и производство началось только в середине 60-х. В СССР свои авиатранспортабельные образцы бронетехники появились значительно раньше. А отсутствие соответствующих военно-транспортных самолетов решалось сразу двумя методами. Оба в различной мере напоминали уже применявшиеся способы транспортировки техники. Первый заключался в использовании транспортных планеров, а второй – специальных контейнеров П-90 для подвески под крыло тяжелого бомбардировщика Ту-4. Первым типом техники, специально созданным для использования в ВДВ и перевозки самолетами, стала самоходка АСУ-57.

В 50-х годах реактивная техника делала свои уже не первые, а потому большие и успешные шаги. Тогда же создается, несомненно, удачный турбовинтовой двигатель АИ-20. Одним из первых самолетов с этим двигателем стал военно-транспортный самолет Ан-8, разработанный под руководством О.К. Антонова. 11 тонн полезной нагрузки и немалые размеры кабины, наконец, позволили перевозить бронетехнику внутри самолета и даже сбрасывать ее на парашютах. После будут Ан-12, гигант Ан-22, супер-гигант Ан-124 и не очень большой, но достаточно резвый Ил-76. Полезная нагрузка и допустимые габариты груза постоянно росли, появилась возможность десантировать большое количество типов техники. Для этих целей было создано немало различных платформ. В виду их количества остановимся только на некоторых.

Не самой первой, но удачной получилась десантная платформа ПП-128-5000. Позже ее место заняли платформы П-7, П-7М и другие. На платформу устанавливается и фиксируется боевая машина или другой десантируемый груз. Грузом может быть БМД, грузовая или легковая машина и даже ящики с боеприпасами. Все зависит от желания командиров и тактической обстановки. Также к платформе крепятся стропы парашютной системы, например, МКС-5-128Р. Ее характерной чертой, как и многих последующих моделей, стало большое количество парашютов. Это, конечно, увеличивает общий вес оборудования, но, с другой стороны, масса полезного груза распределяется на большую площадь, что снижает вертикальную скорость спуска и уменьшает риск потери боевой машины при сильных повреждениях одного из куполов.

Кратко рассмотрим порядок работы десантирования при помощи платформы и указанной выше парашютной системы. Военно-транспортный самолет выходит в район десантирования и открывает задний грузовой люк. По команде сброса из люка выпадает вытяжная система ВПС-8. Ее тормозной парашют вытаскивает из укладки основной вытяжной купол, после чего срывает с него чехол и отделяется. Вытяжное полотнище наполняется встречным потоком и начинает тянуть платформу с грузом в направлении люка. Не выдержав напряжения, ломается специальная чека и шток, удерживающий платформу в самолете, отпускает последнюю. Далее при помощи вытяжного парашюта платформа начинает движение к срезу люка. При его прохождении специальный рычаг цепляется за ролик рольганга на полу грузовой кабины и приводит в действие систему раскрытия основной парашютной системы. Одновременно с этим происходит наполнение пневматических амортизаторов платформы. После раскрытия основных куполов платформа вместе с грузом на приемлемой скорости достигает земли. Непосредственно при касании воздушные амортизаторы деформируются, чем уменьшают силу удара о поверхность.

По такому же принципу работают и другие парашютные системы для десантирования техники. Правда, некоторые из них оснащаются дополнительными твердотопливными ракетными двигателями. Когда платформа с грузом спускается до определенной высоты, происходит зажигание. Тяга двигателей за считанные секунды ощутимо снижает вертикальную скорость. Также на разных системах используется различное количество парашютов. Разнятся и их площади. И тем не менее, принцип действия у всех одинаков. И, похоже, неспроста. Именно такая система имеет наилучшие практические характеристики. Так, в 1970 году на учениях в Белоруссии всего за 22 минуты было десантировано 7000 человек и полторы сотни единиц техники из состава 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии.

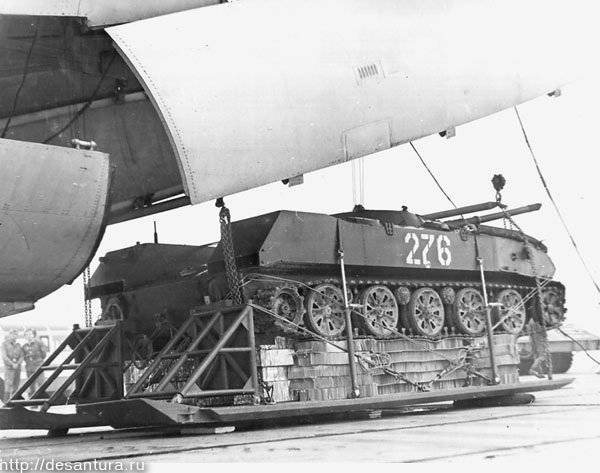

Однако, как это часто бывает, не обошлось без проблем. Главная из них заключалась в том, что экипажи боевых машин прыгали с парашютом отдельно от своего броневого «товарища». Даже если машина с экипажем и доставлялась на одном и том же самолете, спуск их проходил по-разному. В итоге некоторым экипажам пришлось в течение нескольких десятков минут искать друг друга и свою боевую машину. Командование ВДВ в лице генерала В.Ф. Маргелова затребовало создать десантную систему, позволяющую спускаться экипажу вместе с техникой. К работам привлекли ГНИИ авиационной и космической медицины, заводы «Универсал» и «Звезда». Итогом исследований, изысканий и проектирования стали амортизирующие кресла «Казбек» в составе комплекса «Кентавр», позволяющие экипажу боевой машины десанта без последствий для здоровья спускаться на парашютах прямо внутри бронемашины. В самом начале 1973 года прошли первые испытания «Кентавра». БМД-1, в составе экипажа которой был старший лейтенант А.В. Маргелов – сын командующего, успешно приземлилась и уже через минуту после касания поверхности произвела учебный выстрел. Таким нехитрым образом десантники продемонстрировали, что спуск и приземление никак не повлияли на них. Разве только оставили сильное впечатление.

Последующие годы не были отмечены остановкой в развитии. В 80-х были созданы универсальные парашютные системы МКС-350-12 и МКС-350-9. Обе они имеют общую площадь куполов в 350 квадратных метров, но отличаются их количеством: 12 и 9 соответственно. Эти системы могут использоваться со всеми имеющимися военно-транспортными самолетами и обеспечивают безопасный спуск грузов весом от 600 килограмм до 25 тонн. Также примерно в то же время были созданы бесплатформенные десантные системы. Как понятно из названия, в них отсутствует платформа, к которой крепятся груз и парашютная система. Подвесные стропы в таких системах крепятся непосредственно к боевой машине, а под ее днищем подвешиваются амортизирующие устройства. Принцип действия бесплатформенных десантных систем аналогичен предыдущим комплектам.

Вместо заключения

Как видим, системы переброски бронетехники по воздуху прошли большой и непростой путь от фантастических крылатых конструкций до банальных, но таких эффективных парашютов. Вряд ли в ближайшее время нам доведется увидеть кардинально новые системы для десантирования боевых машин десанта и другой подобной техники. Однако и в существующих конструкциях есть что добавить. Например, оснастить их управляемыми парашютами, что позволит технике приземляться в строго заданном районе или улучшить грузовые характеристики парашютов, что позволит сбрасывать с самолетов грузы, чей вес плотно подходит к верхней границе крылатых машин. В целом, еще рано ставить точку в развитии систем десантирования, ведь конструкторам удалось найти очень простой, удобный и перспективный способ безопасного спуска техники с небес на землю.

Информация