Зарождение интеллектуального социнтерна

18 и 19 января в Берлине прошел международный научный семинар на тему «Роль демократии участия, социальных прав человека и геополитики в эволюции человечества в XXI веке».

Хотя это мероприятие и осталось незамеченным политическими кругами стран Европы (той же Германии, в столице которой оно проходило), тем не менее это весьма знаковое событие.

Прежде всего следует отметить, что при относительно небольшом числе выступавших на данном семинаре были представлены научные круги семи стран мира – ФРГ, России, Норвегии, Великобритании, Италии, Мексики и Кубы. Присутствовал и выступил с докладом бывший президент ГДР, а ныне почетный президент Левой партии (Die Linke) ФРГ доктор Ханс Модров.

Мероприятие получило достаточно солидную поддержку ведущих научных центров мира. В числе организаций, содействовавших в том или ином отношении проведению этого научного семинара, были Автономный столичный университет Мехико (Universidad Autonoma Metropolitana – UAM), Центр экономики Шанхая (CESS), Шанхайский университет финансов и экономики (SUFE), Всемирная ассоциация политической экономии (WAPE), Рабочий университет Мексики, Центр экономического и социального развития и Китайская академия социальных наук (CASS).

К реальной демократии через информационные технологии

Основное внимание на семинаре уделялось нынешним проблемам цивилизации, прежде всего обеспечению реализации прав человека в современном мире, совершенствованию механизмов демократии в условиях перехода к информационному обществу, а также возможному облику будущего мироустройства и путей разрешения существующих кризисов.

Большинство выступавших признавали, что современная цивилизация, в частности ее социальная система, переживает период глубоких преобразований, ведущих к формированию качественно нового мирового порядка. Основную первопричину этих процессов большинство участников семинара видели в цифровой революции. Ее последствия, по их мнению, могут быть сопоставимы для человеческой эволюции с промышленной или аграрной революцией. Должны будут измениться основные институты, лежащие в основе современной цивилизации: рыночная экономика, парламентская демократия, элиты обществ и государств, транснациональные элиты. Эволюция этих институтов может привести к росту рисков и угроз цивилизации, срыву ее устойчивого развития.

В частности, экономика, основанная на рыночных механизмах формирования цены продукта (прежде всего информационного), утратит способность обеспечивать адекватную оценку стоимости труда. По мнению большинства присутствовавших, это приведет к необходимости использования передовых информационных технологий с применением новых методов оценки стоимости продукции и услуг, основанных на теории стоимости труда (Адам Смит, Давид Рикардо, Карл Маркс). Они позволят заменить или дополнить рыночные механизмы, обеспечив за счет этого эквивалентную оценку всех видов трудовой деятельности, сформировать эффективные и демократические механизмы выработки решений о производстве и распределении различных продуктов и услуг. То есть рыночные механизмы современной экономики в информационную эпоху теряют свою эффективность и возникает необходимость перехода к неким нерыночным инструментам регулирования экономического развития, основанным на демократических механизмах. По сути дела речь шла о новых формах социалистических отношений.

В качестве главного механизма реализации демократических принципов в информационном обществе предлагается концепция демократии участия, которая должна позволить людям непосредственно участвовать в принятии важнейших решений в экономической, политической, военной и культурной сферах за счет сочетания представительных и прямых плебисцитарных механизмов.

Современные демократические механизмы, по мнению большинства участников семинара, не в полной мере способны реализовать главное право народа быть основным источником власти. Сегодня область применения демократических инструментов фактически ограничивается только сферой выбора отдельных высших руководителей и состава парламентов (как бы они ни назывались в тех или иных странах). Соответственно право на все основные аспекты реального управления – от целеполагания до постановки задач и контроля исполнения – делегируется сформированным органам власти. При этом эффективный контроль со стороны общества за этим управлением практически невозможен: убрать с должности негодного руководителя, не желающего исполнять предвыборные обещания, практически невозможно даже в самых демократических странах. Поэтому предвыборная ложь стала нормой в современной политике.

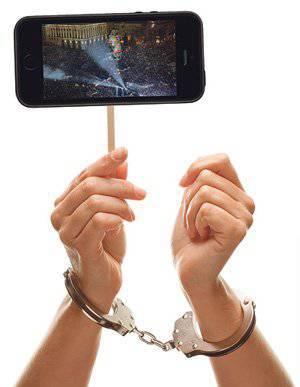

Создание действительно демократического общества, считают участники семинара, возможно за счет радикального расширения сферы применения демократических механизмов, включив в нее не только формирование органов власти, но и ключевые аспекты текущего управления, такие как целеполагание, определение задач и даже способов достижения целей. Естественно, это возможно исключительно за счет применения информационных технологий. Именно данное направление деятельности и является, по мнению ряда выступавших, передовым и наиболее перспективным направлением развития социального устройства общества. На этом курсе и сосредоточены основные усилия большинства научных коллективов, представленных на семинаре.

Другим важным выводом из выступлений участников семинара является признание этим достаточно представительным международным сообществом ученых того, что выход из современного цивилизационного кризиса возможен лишь через построение новой модели социализма. Она должна обеспечить (в отличие от социалистических моделей XX века) реальную демократию. Ее технологической опорой может стать только глобальная информационная среда. В этом отношении весьма показательна тема доклада доктора Павла Кокшота, специалиста в сфере экономики и вычислительной техники из университета Глазго, – «Научная парадигма социализма XXI века и преодоления пространственно-временных ограничений демократии участия через сотовый телефон систем голосования и информационных технологий».

В этом контексте можно отметить некоторые наиболее интересные выступления. Так, доктор Ханс Эберхард Шульц, юрист из ФРГ, президент ES-Фонда, в своем докладе на тему «Борьба за социальные права человека в качестве средства для необходимых переходов в текущем мировом порядке» с опорой на основательную базу результатов социологических исследований и анализ правовых систем ведущих государств Европы и США доказал, что в странах западной цивилизации при рыночной экономике невозможно реализовать даже элементарные права человека, поскольку более состоятельные, расширенно толкуя свои права и свободы, лишают таковых менее обеспеченных сограждан.

Доктор Хайнц Дитрих, видный ученый в области социологии, один из идеологов концепции демократии участия, в докладе «Эволюция демократии участия и посткапитализм в дихотомическом миропорядке НАТО и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)» констатировал возникновение новой модели биполярного мира НАТО – ШОС. При этом он выделил третью силу, которая имеет будущее. Это большие массы активного населения мира, стремящегося к созданию более справедливого мирового порядка. Ведущую роль он отводит слоям, связанным с информационной сферой, наиболее интеллектуально развитых людей. Они, опираясь на научную базу, определяющую облик будущего мира, теорию и практику социальных преобразований современного информационного мира, смогут стать авангардом сил, которые будут строить новый, справедливый, по-настоящему демократический мир. По его мнению, «научная парадигма» нового справедливого социального порядка, а также региональные и национальные программы преобразования применительно к ЕС и Латинской Америке в основном сформированы. Ведутся работы в этом направлении и в других странах. Важнейшей задачей текущего момента он считает формирование сетевого международного сообщества аналитиков – организационной основы, авангарда сил будущих преобразований. Будущее человеческой цивилизации он видит социалистическим, естественно, построенным на новых научных и технологических основах.

Созвучным с выступлением доктора Хайнца Дитриха был доклад доктора Ханса Модрова, который на основе детального анализа складывающейся ситуации в мире, прежде всего в странах ЕС, сделал вывод о неизбежности глубоких социальных изменений в обществе и обосновал возможные пути их реализации. По его мнению, революционные по своей глубине и природе социальные преобразования совершенно необязательно будут иметь облик кровавых революций, а могут протекать мирно и эволюционно. При этом первым шагом может стать революция в информационной среде, где сформируется общее видение будущего мира в сетевом интеллектуальном сообществе, которое затем плавно воплотится в практику государственного строительства как единственно возможный путь выхода из того цивилизационного кризиса, который охватил современную Европу.

Видный экономист доктор Гюнтер Балке из ФРГ в докладе «Необходимость нового глобального просвещения» в качестве ключевой задачи социальных преобразований выделил распространение новых социалистических идей в обществе, изучение теории и практики современных ненасильственных методов социальных преобразований.

Интересные результаты социологических исследований представили доктора Клаус Барч (ФРГ) и Давиде Ферри (Италия) в докладе «Асимметричное представление общества в центральных органах власти по классовым, гендерным и этническим признакам в Германии, Великобритании и Китае», где показали вопиющий дисбаланс представительства различных слоев населения в парламентах этих трех стран, когда более 70 процентов населения представлено менее чем 10 процентами парламентариев, а менее чем три процента населения – более чем 60 процентами.

Автор статьи, представляя Россию на этом семинаре, выступил с докладом «Геополитическая концепция многополярного мира: Европа, Китай и Соединенные Штаты. Основные зоны конфликта: Украина, Центральная Азия, Средний Восток», в котором показал, что мировой порядок будущего сформируется не государствами, а цивилизационными сообществами во главе со своими центрами силы. Архитектура будущего мира будет определена пятью ведущими цивилизациями: западной, евроазиатской, китайской, исламской и латиноамериканской. Ключевую роль в функционировании будущего миропорядка будут играть межцивилизационные союзы, важнейшим из которых может стать континентальная ось Запад – Евразия – Китай (Берлин – Москва – Пекин).

Мексиканские представители: доктор Гильермо Лезама, президент университета трудящихся Мексики, и Эмилиано Сильва в своем докладе показали, что в стране растет социальная напряженность, вызванная всевластием нескольких кланов, большинство из которых являются криминальными, которая формирует в стране предреволюционную ситуацию, чреватую большим кровопролитием и возможной утратой государственной независимости. Разрешение острых социальных вопросов авторы доклада также видят во внедрении информационных технологий демократии участия.

Концептуальные проблемы

Анализ направленности и содержания представленных исследований показывает, что они содержат целый ряд достаточно серьезных недостатков.

Прежде всего можно отметить абсолютизацию идеи демократии участия как решающего инструмента построения нового общества. Эта концепция в целом выглядит весьма привлекательной. Однако при более внимательном рассмотрении в ней выявляются серьезные проблемы.

Первая и важнейшая из них состоит в том, что нет никакой возможности проконтролировать со стороны общества корректность подсчета результатов голосования. В компьютерных системах в отличие от традиционных систем, основанных на бюллетенях, это практически невозможно осуществить. На бытовом уровне, где не затрагиваются интересы серьезных политических сил, на честность подсчета голосов еще можно рассчитывать. Однако уже на региональном, а тем более на государственном уровне надеяться на честный подсчет голосов не приходится: итог голосования будет решаться не числом проголосовавших, а степенью контроля конкурирующих политических сил над электронной системой, качеством и количеством хакерских коллективов.

Кроме того, во всех более или менее крупных странах, даже высокоразвитых, таких как США, имеются масштабные зоны, где Интернет и сотовая связь недоступны. Соответственно обеспечить всеохватность территории и населения таких стран этой системой невозможно.

С этой же проблемой связана и другая – сосредоточившись на выработке эффективных инструментов реальной демократии, научные коллективы, судя по представленным результатам исследований, не обращают должного внимания на главный вопрос: каким должен быть хозяйственный уклад в постиндустриальную эпоху? Не рассматривались проблемы будущей социальной структуры и форм собственности, механизмов функционирования общества в целом в информационную эпоху.

Наконец, нет детального анализа движущих сил будущих социальных преобразований. Если основным двигателем социальных преобразований нового времени были крестьянские массы – главная сила тогдашней экономики, а затем рабочий класс – основной производитель индустриальной эпохи, то сегодня, в информационную эру, по признанию участников семинара, на политическую арену выходит новая политическая сила – интеллектуальный пролетариат. Производство информационного продукта, прежде всего сложного, приобрело все формальные признаки конвейерного производства. Это превращает работников информационной сферы (инженеров, программистов, ученых и других) в фактический пролетариат, труд которого к тому же совершенно неадекватно оплачивается работодателями. Информационное пространство и интеллектуальное превосходство этой силы над властными кланами создает исключительно благоприятные условия для его оперативной и весьма скрытной организации. Примером могут послужить события «арабской весны».

Другим важным проблемным аспектом, который можно отметить, является тот факт, что философской базой представляемых исследований остается классический материализм, сформировавшийся еще в начале XX века. Следствием этого в исследованиях доминирует экономический взгляд на всю жизнедеятельность цивилизации. Изыскивая новые формы социального строительства в информационную эру, наверное, надо начинать с нового осмысления основного вопроса философии: что первично – материя или дух? Вероятно, новым ответом на него может стать признание их неразделимого единства.

Взгляд в будущее

Однако лидеры нового международного научного сообщества смотрят в будущее с оптимизмом. Доктор Хайнц Дитрих сказал: «Мы намерены интегрировать знания из различных дисциплин: политической экономики, математики, теории сложности, теории информации, биологии, теории сетей, политической и военной науки. Чтобы включить междисциплинарный обмен и сотрудничество, мы создадим общедоступные базы знаний в Интернете и организуем виртуальные курсы обучения для желающих. Мы будем работать в качестве виртуального добровольного сообщества исследователей, свободно обменивающихся результатами своих исследований. Мы обращаемся к исследователям, которые разделяют наши ценности устойчивого демократического развития мировой цивилизации, свободного от нужды и эксплуатации, присоединиться к нам. Мы стремимся построить международные сети совместной работы, которые будут искать разрешение важнейших проблем сегодняшнего дня. Результаты нашей работы должны стать информационной поддержкой для социальных движений и прогрессивных правительств. В результате международных коллективных усилий с децентрализованным разделением труда мы можем использовать коллективный интеллект прогрессивного научного сообщества для больших достижений, чем мы могли бы сделать самостоятельно».

Когда-то, в далеком 1864 году был создан первый рабочий интернационал, преобразившийся в 1889-м во второй – социалистический. Прошло около 30 лет, и социализм победил в России. Сегодня время сжато и те же процессы могут осуществиться в несколько раз быстрее.

Интеллектуальный социнтерн рождается. Его организационное ядро четко осознает цели и задачи, ясно представляет себе пути их достижения и самое главное – имеет необходимую волю двигаться в избранном направлении, решая попутно возникающие проблемы.

Информация