Самолет, как слиток золота. Парадоксы современной авиации

Экономика – скучнейшая из наук. Но все меняется, когда речь заходит о стоимости современных авиационных комплексов.

Правда ли, что суперистребитель «Рэптор» стоит, как слиток золота такой же массы?

Как обстоят дела у программы F-35? Легкий истребитель, создающийся, как «рабочая лошадка ВВС», постепенно обгоняет по стоимости своего «старшего собрата» F-22. Или все это лишь иллюзия?

Стоимость часа полета «Еврофайтер Тайфун», по разным оценкам, колеблется от 15 до 40 тыс. долларов – чем обусловлен столь широкий диапазон результатов?

Какой из боевых самолетов считается самым дорогим в мире?

От чего зависит стоимость авиатехники?

Как смотрятся изделия отечественного авиапрома на фоне их западных аналогов?

Пролог

Железная птица стоит на земле. Температура окружающего воздуха +20°С. Легкий ветерок щекочет траву на летном поле аэродрома, наполняя душу покоем и безмятежностью.

Через 10 минут самолет займет эшелон на высоте 10 000 метров, где температура за бортом опустится ниже минус 50°, а атмосферное давление будет впятеро ниже, чем у поверхности Земли. Любой из земных «мерседесов» гарантированно заглохнет в таких условиях - а самолету еще предстоит пролететь тысячи километров и выполнить поставленную задачу. Сверхзвуковые скорости, маневры в обеих плоскостях, опасные перегрузки - в бушующем синем пламени горят, но не сгорают лопатки турбин, натужно гудят приводы и гидравлика, в кабине и отсеках БРЭО поддерживаются необходимые климатические условия.

Авиация является подлинным триумфом человеческого разума над силами природы. Остриё прогресса, где реализованы лучшие разработки в области материаловедения, микроэлектроники, двигателестроения и всех смежных областей науки и техники.

Крылатый корабль способен контролировать пространство на десятки и сотни километров вокруг. Современные оптоэлектронные комплексы позволяют пилоту с огромной высоты отличить вооруженного человека от невооруженного, обнаружить угли потухшего костра или след проехавшего автомобиля, навести бомбовое и ракетное оружие с точностью до одного метра. Сверхманевренность, тяговооруженность, близкая к 1, управляемый вектор тяги, радары с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), технологии снижения заметности. Ввиду своих запредельных характеристик, современная боевая авиация - «игрушка» не из дешевых.

Рискую убить интригу всего рассказа, но ситуация выглядит однозначным образом: все современные боевые самолеты из «первой линии» (истребители Су-35, тактические бомбардировщики Су-34, экспортные модификации F-15E – с макс. взлетной массой свыше 30 тонн и полном соответствии требованиям поколения 4+) имеют примерно равную стоимость.

При одинаковом методе подсчета, полностью укомплектованная машина такого уровня (без учета стоимости НИОКР, дополнительных комплектов запчастей и вооружения), обойдется заказчику примерно в 100 млн. долларов за один самолет. Вне зависимости от разработчика, производителя и страны, в которой была создана эта великолепная крылатая машина.

Ничуть не отстают от своих «старших собратьев» легкие многоцелевые «Рафаль», «Еврофайтер Тайфун» и современные модификации F-16 - их стоимость на мировом рынке вооружений в среднем составляет 80…100 млн. долл. Даже маленький шведский «Грипен» вряд ли отдадут дешевле. Единственное, на чем экономит заказчик при выборе этих машин - трудоемкость обслуживания и стоимость эксплуатации «F-16 и Компании» значительно ниже, чем у перехватчиков и истребителей-бомбардировщиков «тяжелого класса».

Отдельно стоит вопрос по «пятому поколению». При аналогичном методе подсчета стоимость истребителя-перехватчика F-22 «Рэптор» cоставит ≈200 млн. долл. за единицу. Разумеется, в эту цифру не включена стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «истребитель пятого поколения».

Более легкий F-35 базовой модификации «А» стремится попасть в «ценовую нишу» к истребителям поколения «4+» . В противном случае, у него не так много преимуществ, чтобы успешно конкурировать с современными модификациями F-15E и 15SE , «Сайлент Хорнет», «Рафаль» и «Тайфун». Ожидается, что в случае начала крупносерийного производства, стоимость F-35A не превысит 100 млн. долл. Палубная модификация и «вертикалка» будут процентов на 20 дороже – впрочем, эти версии не нашли интереса на мировом рынке вооружений.

Русский путь

Провести точное сравнение стоимости российской и зарубежной авиатехники не представляется возможным, ввиду отсутствия какой-либо подробной информации о методах ценообразования и инсайдерских особенностях отечественного авиапрома. Единственное, что возможно в данной ситуации – сделать ряд общих выводов на основе информации из открытых источников и очевидных условий российской действительности.

Факторы, влияющие на снижение стоимости российских боевых самолетов:

- относительно низкий уровень оплаты труда специалистов авиационной отрасли – по сравнению с их европейскими и заокеанскими коллегами;

- относительная скудность бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Что бы не твердили производители отечественной радиоэлектроники, на сегодняшний день ни один из самолетов, стоящих на вооружении ВВС России (либо поставляемых Россией на экспорт) не имеет радара с активной ФАР. Замечательный Н035 «Ирбис» (радар Су-35) по факту является РЛС с ПФАР на карданном подвесе, т.е. с механическим сканированием по азимуту. Также, не существует отечественных аналогов универсальных подвесных прицельно-навигационных контейнеров, подобных LANTIRN, LITENING или SNIPER, применяемых на всех типах боевых самолетов США и стран НАТО. Существенно ограничена номенклатура отечественных управляемых боеприпасов класса «воздух-поверхность».

Единственное, что скрашивает серые будни – самолет Т-50 с бортовым номером 55. Пятый по счету летный прототип российского истребителя «пятого поколения», на котором установлен полный комплект новейшего БРЭО, в т.ч. радар с АФАР Н036 и четыре дополнительные АФАР, размещенные в предкрылках – аналогов этой системы в мире нет. Как, впрочем, пока нет и серийных Т-50.

- отсутствие желания/необходимости создания новых производственных линий и обновления фондов. Не секрет, что отечественная авиатехника по большей части собирается в цехах и на производственных линиях, выстроенных еще во времена СССР. Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сочло бы неоправданной роскошью постройку нового завода под каждый новый тип самолета - подобно производственному комплексу в Форт-Уэрт (шт. Техас), где производится финальная сборка F-35. Полуторакилометровый конвейер в Форт-Уэрт позволяет собирать по 360 истребителей в год (таков расчетный темп поставки F-35 начиная с 2017 года). Российскому авиапрому такие мощности попросту ни к чему – подобное производство у нас никогда не окупится. Сборку 10-20 истребителей в год проще освоить в штучном режиме, в производственных помещениях, оставшихся с советских времен – лишь частично заменив оборудование и инструмент.

Факторы, влияющие на увеличение стоимости отечественной авиатехники:

- коррупция. Низкая заработная плата специалистов целиком «компенсируется» жадностью отдельных личностей в руководстве ОАК. Впрочем, топ-менеджмент компании Lockheed-Martin или французской «Дассо авиасьон» также не отличается бескорыстием. Все они, так или иначе, используют свое служебное положение в личных целях. В конечном итоге, точная сумма контракта зависит от того, кто, с кем и о чем смог договориться.

- мелкосерийное (штучное) производство. В данном случае пропадает эффект масштаба (снижение стоимости единицы продукции при увеличении масштабов её производства), что негативно сказывается на конечной стоимости изделия. Особенно страдают сложные, наукоемкие производства – стоимость собранной таким способом АФАР из тысяч отдельных приемно-передающих модулей взлетает до небес. Не менее дорогими получаются выштампованные вручную карбоновые детали крыла.

- эксперименты с управляемым вектором тяги. Обеспечить поступательное движение деталей под значительной нагрузкой, в условиях чрезвычайно высоких температур и агрессивной среды, при сохранении высокой надежности всей системы – исключительно сложная техническая проблема, чье решение требует особых подходов в области проектирования и создания новых материалов. Сложный и длительный период НИОКР, изготовление и тестирование работоспособных прототипов, летные испытания самолетов с двигателями с УВТ/ОВТ – процесс трудоемкий и затратный. Уже не говоря об эксплуатации такой системы в строевых частях. Иногда напрашивается вопрос – а стоила ли игра свеч?

Мы не знаем, сколько стоят российские боевые самолеты – эта информация засекречена. Но мы можем догадаться об этом, используя косвенные свидетельства:

- из сообщений информагенств за 2010 год

Примерно по 50 млн. долл. за самолет. При этом речь идет об истребителе легкого класса (с макс. взлетной массой 22,5 тонны), не обремененном радарами с АФАР и двигателями с УВТ.

В таких условиях не вызовет удивления, если стоимость современнейшего перехватчика Су-35 «зашкалит» за 100 млн. долл.

Ничуть не дешевле получается тактический бомбардировщик Су-34 (он же Т-10В-1), построенный на знаменитой платформе Т-10, ставшей родоначальницей всего семейства самолетов «Су» с индексами 27 и 30/35. Максимальная взлетная масса в пределах 45 тонн и наличие уникальной титановой бронекапсулы вряд ли способствуют упрощению производства и снижению стоимости этого могучего самолета.

Любопытно, что информационный ресурс «Википедия» продолжает выдавать ссылку на новость 8-летней давности, согласно которой стоимость производства одного «Утёнка» оценивалась в 1 млрд. рублей (≈32 млн. долл. – уверен, что даже тогда самолет Су-34 стоил много дороже).

Не менее забавным выглядят сообщения в СМИ, когда повествуя об итогах уходящего года, называется общая цифра поступивших на вооружение ВВС боевых самолетов, в числе которых одновременно учитываются легкие УТС Як-130 и мощнейшие авиационные комплексы Су-34 и Су-35. Притом, что 10-тонный «Як» просто несравним с самолетами из «первой линии» - ни по стоимости, ни по боевым возможностям.

Современная авиация – предельно дорогая штука. А качественные авиационные комплексы стоят еще дороже.

Как обстоят дела «у них»?

При всем разнообразии конструкций и непомерных аппетитах менеджеров американских авиастроительных корпораций, заокеанский подход к оценке стоимости летательных аппаратов поражает своей прозрачностью (иллюзия?), здоровой логикой и прагматизмом.

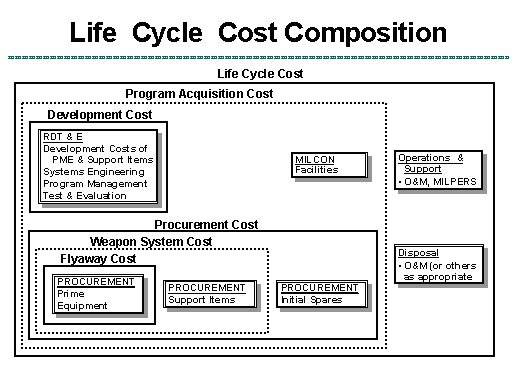

Очевидно, что стоимость каждой системы зависит от стоимости её отдельных элементов (WBS – Work Breakdown Structure), а также этапов изготовления и эксплуатации – если существует необходимость посчитать стоимость всего жизненного цикла системы. С этого момента и начинается главный триллер – определяющим обстоятельством является способ подсчета: как считали и что учли в своих расчетах.

Как правило, базовым понятием является «flyaway cost» - стоимость производства одного самолета с учетом всех необходимых материалов, трудозатрат и стоимости производственной линии (разбрасывается на всех). Именно эта цифра преобладает во многих документах и официальных отчетах, т.к. показывает минимально возможное значение, по сравнению с другими способами подсчета.

Сумма в графе «flyaway cost» ласкает глаз и греет душу, но Пентагон закупает технику по цене «weapon cost» (в более широком смысле - «procurement cost») – общая стоимость боевой системы. В отличие от предыдущего, данный способ подсчета учитывает такие специфические и незаметные невооруженным глазом факторы, как:

- стоимость вспомогательного оборудования и инструмента, идущего в комплекте с самолетом;

- единовременные затраты по договору (курс обучения пилотов управлению новой машиной, установка и настройка программного обеспечения и т.д.);

- консультации и техподдержка со стороны фирмы-изготовителя, базовый комплект запчастей.

В результате, стоимость авиационного комплекса возрастает примерно на 40% по сравнению с базовой частью «flyaway cost». Канонический пример – «flyaway cost» многоцелевого истребителя-бомбардировщика F/A-18E/F составляет 57,5 млн. долл., в то время, как его «weapon cost» - 80,4 млн. долл. (данные за 2012 финансовый год).

Но и это не предел. Существуют гораздо более серьезные цифры, например «program acquisition cost» - общая стоимость разработки и создания авиационного комплекса, с учетом стоимости всех НИОКР, постройки прототипов и затрат на прохождение заводских и государственных испытаний. Понятно, что разработка нового самолета – дело чрезвычайно сложное и трудоёмкое, особенно если речь идет о таких инновационных машинах, как стелс-бомбардировщики и истребители пятого поколения. Половина выделенных на программу средств обычно тратится на исследования – впоследствии, эта сумма делится на всех, увеличивая стоимостью каждого истребителя чуть ли не вдвое по сравнению с «weapon/procurement cost».

Общая стоимость программы (НИОКР + затраты на создание производственной линии + стоимость материалов и трудозатрат на постройку каждого самолета) чрезвычайно популярна в СМИ. Именно её упоминают, когда в очередной потешаются над «невидимкой» F-22. При таком методе подсчета стоимость «Рэптора» в настоящее время составляет 412 млн. долл. из расчета на каждый боеспособный самолет – словно слиток золота той же массы!

Впрочем, затраты на НИОКР впоследствии возвращаются в виде новых технологий в области авиастроения, микроэлектроники и всех смежных областей науки и техники. Как говорят янки: Money spent on the brain is never spent in vain (Деньги, потраченные на развитие ума никогда не потрачены зря).

Финальной стадией трагикомедии является «life cycle cost» - стоимость всего жизненного цикла системы. Производственные расходы, затраты на НИОКР, модернизацию, запчасти, топливо, подготовку и содержание пилотов, утилизацию по окончанию срока службы. Страшную цифру стараются не произносить вслух, дабы избежать праведного гнева со стороны пацифистов и остальных добросовестных налогоплательщиков.

Однажды такая цифра «просочилась» в прессу – и у военных возникли проблемы. Речь идет о невероятном бомбардировщика B-2 «Спирит», чья стоимость жизненного цикла превысила 2 млрд. долл. в ценах 17-летней давности! (есть основания полагать, что в эту сумму не было включено топливо)

Однако, в то же время, «procurement cost» стратегического стелс-бомбардировщика составляла 929 млн. долл. – не настолько много для инновационной машины с максимальной взлетной массой 170 тонн. Для сравнения, сейчас пассажирские Боинг-747 обходятся авиакомпаниям по цене ≈ 350 млн. долл. за единицу. Разумеется, у гражданских самолетов нет ни радаров с АФАР, ни технологий снижения заметности, ни прицельных комплексов или средств РЭБ, похожих на бортовую аппаратуру «Спирита».

Миф о неоправданной высокой стоимости B-2 не выдерживает встречи с реальными фактами. Разумеется, сравнение полного жизненного цикла крупного стратегического бомбардировщика с оптимистичными цифрами стоимости более легких самолетов (как правило, без учета их НИОКР) дало некорректный результат. B-2 превратился в посмешище.

Что касается отечественного авиапрома, открытой информации по поводу стоимости НИОКР, запчастей и жизненного цикла боевых самолетов не существует. Данная информация является государственным секретом, коммерческой тайной ОАК и, в принципе, не предназначена для широкой общественности.

Не меньший интерес представляет понятие «стоимости одного часа полета». Это понятие включает в себя не только расход топлива и нормо-часы послеполетного ТО, но и расходы на создание самолета – каждый час полета машина «отрабатывает» вложенные в неё средства, начиная с этапа проектирования.

В данном случае возникает сразу несколько достоверных вариантов – в зависимости от исходных данных. Выбранная стоимость делится на расчетный ресурс планера (как правило, для современных самолетов он составляет 4000…8000 часов) – в конечном итоге может возникнуть разброс данных от 15 до 40 тыс. долларов за один час полета, как это произошло в руководстве ВВС Италии при обсуждении перспектив истребителя «Еврофайтер Тайфун». И все будут по-своему правы.

Стоимость современной авиации огромна. Но, как гласит старая истина – кто не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. Однако, не стоит забывать, что неконтролируемые траты на «оборону» также способны разорить любую страну. Мера во всем – вот залог успеха.

Информация