Миф о "прочной обороне"

У некоторых даже сложилось мнение, что если бы смогли организовать хорошую оборону (как на Курской дуге) в самом начале войны, то врага дальше Днепра бы не пустили. В итоге оборону в Советской Армии поставили на первое место, в «Боевом уставе сухопутных войск» (1989 г.) часть 2 - «Оборона», глава 3 - «Наступление». Раньше было наоборот, из устава убрали основополагающую фразу: «Наступательный бой – основной вид действий Красной Армии».

Миф о бессмысленности контрударов

В реальности же оборона, в период Второй мировой войны, почти всегда уступает атаке противника: он имеет возможность уничтожать обороняющихся авиационными и минометно-артиллерийскими ударами. А самое главное – это неизвестность планов противника. Где он ударит, когда, какими силами, где будет вспомогательный удар?

Разведка может вскрыть только часть приготовлений врага, механизированные, танковые части могут за ночь пройти 60-100 км и ударить там, где не ждут. Противник может над каждой отдельной дивизией врага, стоящей в полосе главного удара, создать 3-5 кратное превосходство.

А при переходе боя в маневренную фазу ситуация ещё более осложнялась – требовалось угадать не только участок, по которому ударят в следующий раз, но и направление главного удара. Это весьма сложное занятие, проще и надежнее нанести по нему фланговый контрудар. Его фланги уже известны, в отличие от нахождения атакующего «острия», вынуждая противника защищать их, ослабляется его ударная мощь. Так, в приграничном сражении Юго-Западный фронт достиг наибольших успехов, именно нанося контрудары, например, когда 8-й механизированный корпус Д. И. Рябышева вышел на коммуникации корпуса В. Кемпфа в районе Дубно, а не угадывая направление главного удара, чтобы построить оборону.

Октябрь 1941 года

Для того, чтобы создать действительно прочную оборону, надо знать направление главного удара и необходимое количество войск, чтобы создать оборону необходимой глубины (знаменитое сражение на Курской дуге).

Классический пример разгрома оборонительных порядков – это оборонительная операция в районе Вязьмы и Брянска в сентябре-октябре 1941 года. 10 сентября войска получили приказ «прочно закопаться в землю», у них было три недели на подготовку обороны. В резерв на Западном фронте вывели несколько дивизий и создали маневренную группу. Осуществили переход на траншейную оборону, до этого в основном делали ячейки – отдельные окопы. На танкоопасных направлениях ставились мины, рылись рвы, строились блиндажи, укреплялись огневые точки. Но вопрос номер один в обороне – где будет главный удар. Предполагали, что вермахт ударит по шоссе Смоленск – Ярцево – Вязьма, здесь создали систему обороны с нормальной плотностью. Так, 112-я стрелковая дивизия (сд) занимала оборону 8-и км фронта при её численности 10 тыс. человек, 38-я стрелковая дивизия (это все части 16-й армии К. К. Рокоссовского) занимала фронт в 4 км при численности в 10 тыс. человек. Позади них создали и резервную полосу обороны.

Но за счёт этого были ослаблены другие направления, сил для их полноценного прикрытия не было. Например, 211 сд (9653 человека) занимала оборону на 16 км, 53 сд 43-й армии - 24 км. На Брянском фронте дело было еще хуже, дивизии держали фронт от 24 км до 46 км (217 сд 50-й армии). По Полевому ставу РККА 1939 года, дивизия может оборонять полосу по фронту 8-12 км, в глубину на 4-6 км.

Армия, выбирающая оборонительную стратегию, оказывается в намного худшем положении, чем атакующая сторона. Только вскрытие разведкой направления главного удара (ударов) дает шансы на успех. Советское командование прорабатывало и другие возможные направления ударов противника, но сил, чтобы надёжно их закрыть, не было.

Немцы смогли скрыть переброску из-под Ленинграда 4-й танковой группы, это позволило нанести два главных удара по сходящимся направлениям. Советская разведка смогла довольно точно определить время начала операции «Тайфун», но не вскрыла направления ударов. 3-я танковая группа ударила севернее шоссе Ярцево – Вязьма, в стык 19-й и 30-й армий, 4-я танковая группа южнее шоссе, по 24-й и 43-й армиям восточнее Рославля. Немцы создали полное локальное преимущество (против 4-х дивизий 30-й армии было 12 немецких, из них 3 танковые и 1 моторизованная) и прорвали оборону советских войск, в окружение попали примерно 600 тыс. человек.

Также прорвали и оборону Брянского фронта, главного удара ждали на брянском направлении, а вермахт ударил на 120-150 км южнее.

Таким образом, пассивное ожидание привело к ужасным последствиям, неожиданные ходы противника привели к провалу оборонительной стратегии. Предусмотреть все ходы атакующего противника практически невозможно. Единственный выход - перехват стратегической инициативы, любой ценой. Этот принцип верен как в войне, так и рукопашном бою, лучшая оборона – это атака.

Не надо думать, что это придумал вермахт - Красная Армия сама так же будет действовать в 1943-1945 годы, и мощные оборонительные линии вермахта падут так же, как оборонительные порядки РККА в 1941-1942 годах. Кремль, начиная контратаки и контрудары в 1941-1942 годы, делал всё верно, противник, реагируя на них, терял время, ресурсы, а мы с каждым днём, неделей становились только сильнее.

Позднее, в 1942 году, вермахт так же пробивал оборону Южного фронта (Барвенковский выступ), 57-я армия держала фронт в 80 км, её дивизии численностью 6-7 тыс. человек - 16-20 км, 9-я армия – 90 км, её дивизии в 5-6 тыс. человек - в среднем 15-18 км, их плотность была на грани допустимого. Удар вермахта был неотразим, Барвенковский выступ был срезан.

Успешные примеры обороны крупных городов - Одесса, Севастополь, Сталинград - не эквивалентны обороне фронта в 10-ки, 100-ни км. В них можно сосредоточить крупные силы на узком участке. Помогают строения, действие бронетехники затруднено.

Контратака наших солдат на подступах к Сталинграду.

Пример Курской дуги

Это один из самых успешных примеров успешной обороны при относительно неплохих данных разведки. Но и здесь оборона Воронежского фронта была пробита на всю глубину: первою полосу обороны 6-й гвардейской армии И. Чистякова, которую строили несколько месяцев, вермахт прошёл за 17 часов. Чтобы остановить клинья противника, пришлось бросить против них танковые корпуса фронта.

К моменту вступления в бой 5-й танковой армии П. Ротмистрова, 5-й гвардейской армии А. Жадова фронт 6-й гвардейской армии был прорван, фронт 69-й армии продавлен, ситуация была очень тяжёлая.

Замыслы противника не были известны со всей определённостью, так, Г. К. Жуков вспоминал, что ошиблись в масштабах группировок вермахта, наиболее сильной группой считали войска в районе Орла, против Центрального фронта. А в реальности наиболее сильный «кулак» собрали против Воронежского фронта. Не смогли точно определить направление главного удара вермахта на южном фасе дуги. Если на севере (Центральный фронт К. К. Рокоссовского) полоса местности, пригодная для наступления танковых дивизий, составляла 95 км (31% фронта), то на юге местность была открытая. Для наступления было пригодно 164 км (67%) фронта. Поэтому командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин вынужден был «распылить» свои силы по всей опасной полосе, плотность войск была снижена.

С определением главного удара ошиблись настолько, что самая сильная армия Воронежского фронта - 40-я К. Москаленко - вообще оказалась слева от наступающей 4-й танковой армии Г. Гота. 40-я армия имела 35,4 единицы артиллерии на километр фронта, 6-я гвардейская армия - 24,4 орудия на 1 км., у 40-й армии было 237 единиц бронетехники, у 6-й - 135, 40-я армия занимала фронт в 50 км, 6-я - 64 км. В итоге 6-й гвардейской армии не помогли и переброшенные на помощь дивизии, артполки из 40-й армии, из резерва фронта, немцы прорвали оборону на глубину 35 км и ещё и фактически били советские части частями. Спасли ситуацию только стратегические резервы – армии Ротмистрова и Жадова.

И нельзя сказать, что положение полностью стабилизировалось, командование вермахта более чем за месяц до начала наступления отрабатывало вариант отражения контрудара из района Прохоровки. Это был для них ожидаемый ход. Две дивизии СС - «Лейбштандарт» и «Мертвая голова» - повернули навстречу удару, и вместо флангового контрудара получилось встречное сражение. Наши 18-й и 29-й танковые корпуса потеряли до 70% техники и фактически лишись способности вести бой.

Подводя итоги этой битвы, можно сказать, что в Курском сражении, благодаря оперативной паузе в несколько месяцев, у командования появилась возможность накопить резервы, сосредоточить их на вероятном направлении удара противника, создать мощную оборону. Но в итоге немцы её прорвали, и только наступательные действия других фронтов позволили избежать поражения.

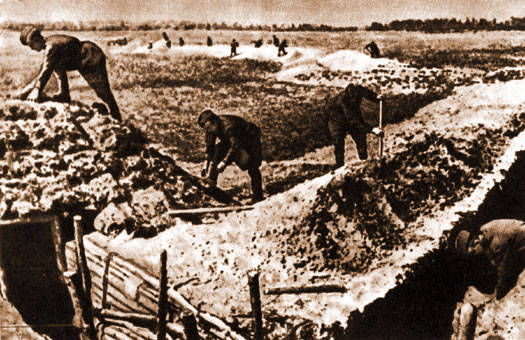

Возведение оборонительных рубежей. Курская дуга.

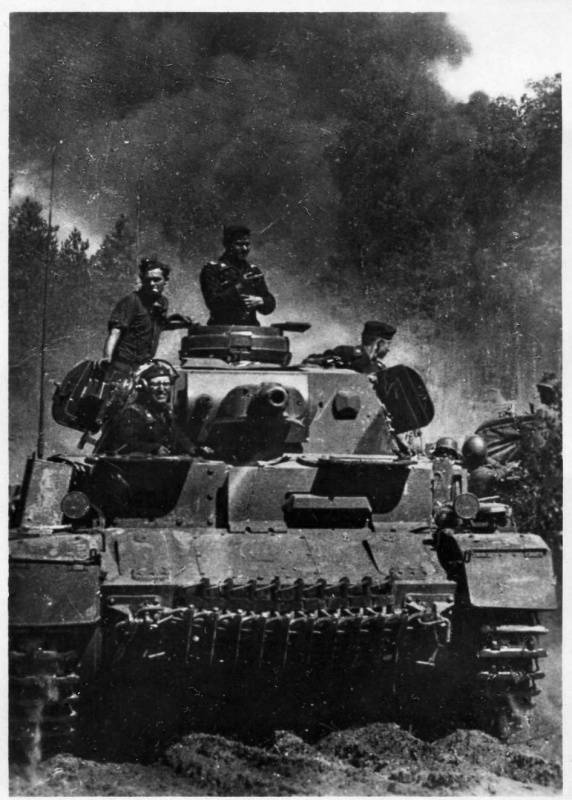

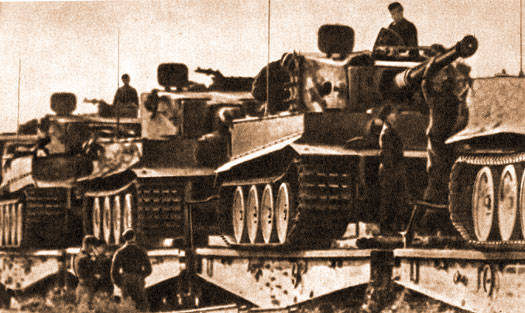

Переброска немецко-фашистских войск в район Курского выступа.

Итоги

Оборона не является спасением армии, когда можно отбить удар противника, понеся небольшие потери. Это миф, который создал кинематограф, показывающий, как наша пехота крошит наступающих фрицев, или наши цепи, уничтожаемые пулемётно-артиллерийским огнём врага, которые подняли в атаку «тупые» комиссары.

Атакующий имеет стратегическую инициативу, враг не знает его планов. Атакующая сторона может смешать обороняющуюся сторону с землёй с помощью артиллерии и авиации. Проволочные заграждения сметаются артиллерийско-минометным огнём, артиллерия и минометы пробивают проходы в минных полях, разрушают долговременные огневые точки. Артиллерию обороняющейся стороны подавляют, так как имеют возможность собрать на этот участок превосходящие её силы. Затем под прикрытием огневого вала идут в атаку танки и пехота. Атакующая сторона может создать полное численное превосходство, когда прореженный авиацией и артиллерий полк атакует полнокровная дивизия с танковыми частями. В итоге фронт прорывается, соседние части, чтобы не попасть в окружение, начинают отходить.

Атакующую сторону, которая хорошо подготовилась, не могут остановить и более мощные укрепления, чем полевые. Вермахт прорвал «линию Мажино» на границе с Францией, Красная Армия взломала укрепления «линии Маннергейма».

Советская штурмовая группа движется к Рейхстагу.

Источники:

Исаев А. Антисуворов. Десять мифов Второй мировой. М. 2006.

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 томах. М., 2002.

Карпов В. В. Избранные произведения. В 3 томах. М., 1990.

Конев И. С. Записки командующего фронтом. М., 2000.

Курская битва. М., 1970.

Михайлов И. Окружение под Вязьмой. Вязьма. 1999.

Информация