Противоракеты SM-3: дальше, быстрее, точнее

В этих условиях ожидание радикальных шагов по сокращению планов развертывания в Европе американских средств ПРО, слухи о которых циркулировали после прихода к власти в США нового президента, не оправдалось. Вот уже минуло полгода с того момента, как Барак Обама одобрил рекомендации министра обороны и объединенного комитета начальников штабов о поэтапном подходе к созданию архитектуры европейской ПРО путем совершенствования потенциала США и стран НАТО, ее оптимизации с упором на развитие проверенных, экономически эффективных технологий, способных адаптироваться к различным изменениям ситуации.

Компоновочная схема SM-3 Block IA.

Компоновочная схема SM-3 Block IA.Действительно, предлагавшийся ранее вариант европейской ПРО с противоракетами GBI (декларировавшейся целью которого была защита от атак баллистических ракет, запускаемых с территории Ирана), базировался на технологиях, которым еще предстоит длительный цикл отработки, выполнения технических усовершенствований и чрезвычайно дорогостоящих испытаний. Это лишний раз подчеркнула неудача испытаний, состоявшихся в январе 2010 г. и обошедшихся в $200 млн.

Принятыми в сентябре 2009 г. решениями основная ставка делается на мобильную систему ПРО, разворачиваемую в Средиземном, Балтийском и Черном морях и на территории ряда европейских государств. Ее основу составят корабельная система Aegis, противоракеты Standard Missile-3 (SM-3), а также ряд других систем и элементов, например, РЛС AN/ТPY-2, используемая в составе системы THAAD.

Выполнение первого этапа развертывания этой системы намечено на 2011 г. Следующие три этапа, которые предполагается завершить к 2020 г., будут включать в себя последовательное развертывание модернизированных вариантов противоракет, средств боевого управления, радиолокационных и других средств обнаружения. С этой целью в 2010 г. на работы по совершенствованию системы ПРО на базе Aegis выделено $1,86 млрд. Планами на 2011 г. предусматривается выделение на эти цели еще $2,2 млрд.

Aegis, развертывание и совершенствование которой продолжается уже более трех десятилетий, представляет собой сложную интеллектуальную многфункциональную боевую систему. Она включает в себя РЛС с 9-сантиметровой длиной волны (S-диапазон) SPY-1, с дальностью действия 650 км, систему управления огнем, индикаторы сообщений об окружающей обстановке, цифровые линии связи для координации работы бортовых устройств, элементы искусственного интеллекта, а также противоракеты SM-3, находящиеся в установках вертикального пуска Мk 41.

Следует признать, что уже в течение ряда лет ракета SM-3 обладает статусом одной из наиболее успешных разработок, имеющихся в арсенале Агентства по ПРО США (MDA). И тому есть несколько причин. В их числе сами разработчики называют то, что в основу создания SM-3 был положен принцип test a little, learn a lot, что по-русски можно перефразировать как «семь раз отмерь, один отрежь».

Представляя собой развитие созданной еще в начале 1990-х гг. фирмой Raytheon зенитной ракеты дальнего действия SM-2 Block IV (RIM-156), ракета SM-3 (RIM-161) имеет одинаковые с ней размеры и массу. Длина обеих составляет 6,59 м, диаметр ускорителя – 533 мм, диаметр маршевой ступени – 343 мм, масса – 1500 кг. Обе ракеты оснащены одинаковыми твердотопливными ускорителями Мk 72 с четырехсопловым блоком, разгонно-маршевыми двухрежимными двигателями Мk 104, крыльями сверхмалого удлинения и раскрывающимся блоком аэродинамических рулей. Интересно, что аналогичный «модульный» принцип разработки был положен и в основу создания зенитной ракеты SM-6, способной перехватывать аэродинамические цели на дальностях до 400 км.

Двигатель третьей ступени Mk 136.

Двигатель третьей ступени Mk 136.Различие между этими ракетами состоит в установке на SM-3 третьей ступени, в состав которой входят: доразгонный двигатель Мk 136, инерциальная секция наведения с GPS-приемником и линией обмена данными, легкий сбрасываемый обтекатель и ступень перехвата Мk 142, осуществляющая уничтожение цели путем прямого попадания.

Мk 136 представляет собой твердотопливный двигатель двукратного включения, созданный фирмой Alliant Techsystems на базе использования самых современных достижений в этой области. Он снаряжен двумя зарядами твердого топлива, разделенных барьерной системой, а его конструкция выполнена из графитоэпоксидных и углерод-углеродных композиционных материалов. Для обеспечения стабилизации и ориентации третьей ступени ракеты в процессе автономного полета в состав двигателя включена интегрированная система управления, использующая в качестве рабочего тела холодный газ.

В свою очередь, Мk 142 является самонаводящимся аппаратом, на борту которого находятся ИК-ГСН с криогенным блоком, несколько процессоров, твердотопливная двигательная установка маневрирования и ориентации (DACS), источник электропитания и ряд других подсистем.

Рекламируя на начальных этапах работ свои достижения в области разработки ступени перехвата, фирма Raytheon сообщала, что дальность обнаружения цели ИК-ГСН составляет более 300 км, а использование DACS позволяет отклонять траекторию ее полета на расстояние более 3-3,2 км.

Следует отметить, что создание подобной малогабаритной двигательной установки явилось одним из результатов начатой еще середине 1980-х гг. программы реализации критических технологий в области ПРО. Тогда к ее выполнению был подключен на конкурсной основе ряд ведущих американских фирм. В результате, к началу 1990-х гг. ставшая лидером в этой работе фирма Boeing создала «самую легкую в мире» (массой менее 5 кг) двигательную установку управления. В ее составе – твердотопливный газогенератор, оснащенный несколькими зарядами, блоком сопел и быстродействующими (с частотой до 200 Гц) клапанами, способными работать при температуре 2040°С. Как отмечалось, создание подобной конструкции потребовало использования специальных теплостойких материалов, в частности, на основе рения.

Испытания двигателя третьей ступени.

Испытания двигателя третьей ступени.В дальнейшем, отделение Еlkton фирмы Alliant Techsystems выполнило работы по интегрированию этой системы в состав разработанной Raytheon 23-кг самонаводящейся ступени LEAP (Lightweight Exo-Atmospheric Projectile), которая использовалась во время испытаний SM-3 до середины 2003 г. А с декабря того года, с испытания FM-6, в составе Мk 142 начал использоваться вариант DACS, оснащенный одним твердотопливным зарядом. Этим же вариантом DACS были оснащены первые из установленных в 2004 г. на кораблях ВМС США противоракеты SM-3 Block I.

В целом, по словам Э. Мяширо, одного из руководителей фирмы-разработчика Raytheon, выполненные в те годы испытания подтвердили, что «ракета SM-3 была спроектирована с учетом ее легкой передачи от этапа разработки к развертыванию и, в случае необходимости, готовности к немедленным действиям». В свою очередь, руководством MDA отмечалось, что «работы были проведены быстрее чем ожидалось и без неудач».

Работы по дальнейшей модернизации SM-3 начались еще до ее первого пуска, состоявшегося 24 сентября 1999 г. в рамках выполнения демонстрационной программы Aegis LEAP Intercept (ALI). Первым из них стал вариант SM-3 Block IА, имевший небольшие усовершенствования в конструкции ступени перехвата. Его летные испытания начались 22 июня 2006 г., и к настоящему времени им выполнено около десяти успешных перехватов различных баллистических целей, находившихся на различных участках траектории. Следует отметить, что в ряде этих испытаний наряду с кораблями ВМС США, оснащенными системой Aegis, участвовали корабли Японии, Голландии и Испании.

Как сообщается, «штатные» дальность действия и высота перехвата SM-3 Block IА составляют соответственно 600 и 160 км, максимальная скорость 3-3,5 км/с, что обеспечивает кинетическую энергию соударения ступени перехвата с целью до 125-130 мДж. В феврале 2008 г. после соответствующей подготовки этот вариант ракеты был использован для уничтожения на высоте 247 км вышедшего из под контроля спутника USA-193. Стоимость этой стрельбы составила $112,4 млн.

В настоящее время ведется серийное производство SM-3 Block IА, при этом стоимость одной ракеты составляет $9,5-10 млн.

В разработке следующего варианта – SM-3 Block IВ – наряду с американскими принимает участие ряд японских фирм, подключенных к этой работе в соответствии с заключенным в августе 1999 г. соглашением между правительствами США и Японии. Изначально предполагалось, что японцы примут участие в создании новой ступени перехвата и ее многоцветной ИК-ГСН, высокоэффективного разгонно-маршевого двигателя и облегченного носового обтекателя.

Ступень перехвата Mk 142 – боевой снаряд SM-3.

Ступень перехвата Mk 142 – боевой снаряд SM-3.Однако темп этой работы оказался не очень высоким. Так, обсуждение проекта окончательно сформированного варианта SM-3 Block IВ состоялось лишь 13 июля 2009 г. В соответствии с ним основные различия SM-3 Block IВ от Block IА относятся к ступени перехвата. На ракете SM-3 Block IВ будет использоваться более дешевая 10-сопловая DACS, способная изменять величину тяги, двухцветная ИК-ГСН, позволяющая увеличить размеры зоны обнаружения целей и улучшить их распознавание на фоне помех. Она также будет оснащена рефлексивной оптикой и усовершенствованным процессором обработки сигналов. Как отмечает ряд экспертов, использование этих усовершенствований расширит диапазон действия ракет, позволив им выполнять перехват целей на дальностях больших, чем у предыдущих вариантов.

Ожидается, что первое испытание SM-3 Block IВ состоится в конце 2010 – начале 2011 гг., и, при получении положительных результатов, развертывание данных ракет может начаться в 2013 г. Причем, этот вариант сможет стартовать как с корабельных, так и с наземных пусковых установок, находясь в составе системы, обозначаемой Aegis Ashore («Береговой Иджис»). Дальность действия этого варианта может быть еще увеличена за счет размещения противоракет на значительном удалении от РЛС и системы управления огнем.

В связи с этим, наряду с совершенствованием противоракет развертываются работы по их адаптации для использования с наземных пусковых установок. Впервые подобный вариант размещения SM-3 был предложен Raytheon в 2003 г. и в дальнейшем прорабатывался на собственные средства фирмы. По мнению руководства Raytheon, испытания наземного варианта SM-3 могут быть начаты в 2013 г., при этом он может быть относительно легко интегрирован в систему THAAD. Впрочем, с тем, что это будет «легко» и не потребует внесения изменений в конструкцию ракеты, не согласно руководство Агентства по ПРО, которому в 2010 г. было выделено $50 млн. на изучение возможности использования SM-3 в составе наземных пусковых установок.

В целом, к 2013 г. планируется изготовить 147 ракет SM-3 вариантов Block IА и Block IВ, из которых 133 будут развернуты в составе систем ПРО – на 16 кораблях в Тихом океане и на 11 – в Атлантическом. Остальные будут использоваться для проведения испытаний. К 2016 г. количество противоракет предполагается довести до 249.

Одновременно, в соответствии с очередным соглашением, подписанным между США и Японией в декабре 2004 г., ведутся работы по радикальному усовершенствованию SM-3. Разработка этого варианта, обозначенного SM-3 Block IIА, началась в 2006 г. Его основным внешним отличием станет то, что диаметр ракеты по всей длине составит 533 мм – максимально допускаемый установкой вертикального пуска Мк 41 и, следовательно, не требующий для своего размещения специальных кораблей-носителей.

Пуск ракеты SM-3 Block IIА.

Другими отличиями ракеты станет ее оснащение ступенью перехвата увеличенного диаметра, усовершенствованной ИК-ГСН и более эффективной DACS. Также на SM-3 Block IIА будет установлены створчатый носовой обтекатель и аэродинамические поверхности уменьшенных размеров.

Использование в составе SM-3 Block IIА разгонно-маршевого двигателя больших размеров обеспечит прирост конечной скорости ракеты на 45-60%, или до 4.3-5,6 км/с (поэтому этот вариант также называют High Velocity – «высокоскоростным»), а дальность действия до 1000 км. В свою очередь, увеличение размеров ракеты приведет к более чем полуторакратному увеличению ее стартовой массы.

Полная стоимость разработки SM-3 Block IIA может составить $3,1 млрд. (стоимость первых образцов ракеты до $37 млн.), причем в нее также может быть включен ряд работ, ранее выполнявшихся Агентством по ПРО по программе создания миниатюрной ступени перехвата MKV (Miniature Kinetic Vehicle), которая будет конкурировать с разрабатываемой в настоящее время для перспективных вариантов SM-3 ступенью перехвата UKV (Unitary Kinetic Vehicle).

Как ожидается, первый пуск SM-3 Block IIA состоится в июле 2014 г. В случае успешных испытаний оперативное развертывание этих противоракет начнется в 2015 г., а полномасштабное – в 2018 г.

Планами создания ракеты SM-3 Block IIВ предусматривается дальнейшее повышение характеристик за счет установки ступени перехвата увеличенных размеров (UKV), обладающей более высокими характеристиками по поиску и распознаванию целей, а также способностью энергично маневрировать на конечном участке (High Divert – «Высокоманевренный вариант»). Для SM-3 Block IIB также предусматривается использование технологии дистанционного поражения цели, которая будет включать в себя не только выполнение старта ракеты по данным от удаленных РЛС и систем управления, но и возможность их обновления в процессе полета от других систем.

Дальнейшими планами предусматривается, что к 2020 г. появится возможность оснащения SM-3 Block IIB несколькими ступенями перехвата MKV, масса и размеры которых позволят разместить на ее борту до пяти таких аппаратов.Введение подобных усовершенствований позволит рассматривать SM-3 Block IIB как противоракету, обладающую заметными возможностями по перехвату МБР и их боеголовок на внеатмосферных участках траектории полета.

Зоны обороны Западной Европы с помощью ракет (слева направо) SM-3 Block IA, SM-3 Block IB и SM-3 Block IIA.

В целом, уже сегодня системой Aegis, модернизированной для решения задач ПРО, оснащены 18 кораблей ВМС США. В дальнейшем предполагается, что различными вариантами SM-3 будут оснащены все эсминцы типа Arleigh Burke и значительная часть крейсеров типа Ticonderoga – всего 65 кораблей. Принято решение и об оснащении аналогичной системой новых эсминцев типа Zumwalt. Следует учитывать и наличие потенциальной возможности по дополнительному оснащению ракетами SM-3 кораблей ВМС Японии (6 единиц), что в настоящее время уже осуществляется, Южной Кореи (3 единицы), Австралии (3 единицы), Испании (6 единиц) и Норвегии (4 единицы).

Начавшаяся «оптимизация» европейской системы ПРО по американскому сценарию открыла «второе дыхание» и у европейских разработчиков, которые с мая 2001 г. выполняют работы по европейской программе развития системы ПРО. На начальных этапах к ним было подключено две группы фирм, возглавлявшиеся Lockheed Martin (в нее входили фирмы Astrium, BAE Systems, EADS-LFK, MBDA и TRW) и SAIC (в ее команду входили Boeing, Diehl EADS, QinetiQ и TNO). Двигаясь в том же направлении, в 2003 г. EADS сообщила о начале работ над заатмосферной противоракетой Exoguard, основные элементы и конструкция которой должны были базироваться на использовании европейских «ноу-хау», а ее основными целями должны были стать баллистические ракеты с дальностью стрельбы до 6000 км. Как сообщалось, эта двухступенчатая твердотопливная ракета со стартовой массой около 12,5 т должна разгонять ступень кинетического перехвата до скорости 6 км/с.

В 2005 г. в Европе начались работы по программе «Активная эшелонированная система ПРО ТВД» (ALTBMD), целью которой должно было стать обеспечение защиты Вооруженных Сил НАТО, а в дальнейшем и гражданского населения от баллистических ракет, имеющих дальность стрельбы до 3000 км. Впрочем, несколько лет темп этих работ был невысок, вплоть до появления американских инициатив по «оптимизации». Но в январе 2010 г. планы создания европейской ПРО силами государств Европы вновь оказались в центре внимания ряда политиков, которые планируют развернуть дискуссии по этой теме перед весенним саммитом НАТО в 2011 г. – сроком, когда странам альянса предстоит определиться по конкретным вопросам развертывания в Европе новой системы ПРО.

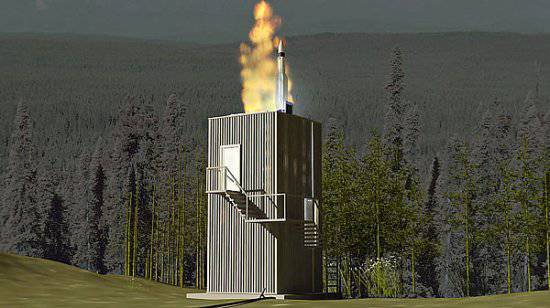

Контейнерная наземная пусковая установка SM-3.

Пока же компания EADS Astrium выступила с предложением начать финансирование разработки противоракеты Exoguard, а группа фирм в составе MBDA, Thales и Safran – создание системы ПРО на основе противоракеты Aster и новых РЛС GS1000 и GS1500.

При этом, по расчетам Thales и MBDA, на создание системы ПРО, предназначенной для борьбы с баллистическими ракетами с дальностью стрельбы до 3000 км, в течение ближайших десяти лет потребуются инвестиции в размере до 5 млрд. евро.

Информация