Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 627А

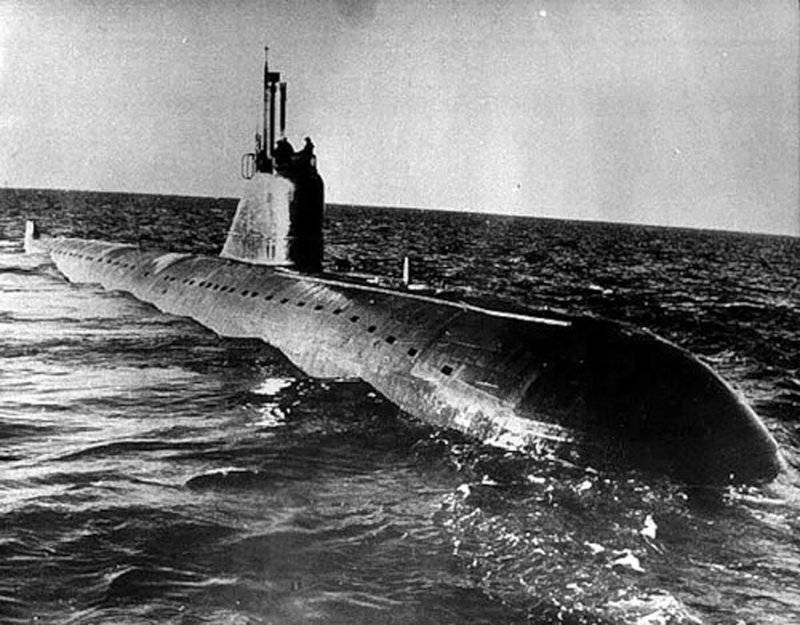

В СКБ-143 весной 56-го года разработали тех. проект усовершенствованного корабля, а уже осенью завершили переработку эксплуатационной документации и рабочих чертежей. В Северодвинске в 55-м году, еще до окончательных результатов испытаний первого атомохода, а также завершения проектных работ, были развернуты работы по строительству 12 лодок проекта 627А. В августе 56-го года заложили первую атомную подводную лодку данного проекта — К-5, на воду ее спустили в сентябре 58-го г., в состав Северного флота субмарину приняли 27.12. 1959. Во время испытаний подлодки К-5, при 80-процентной мощности энергоустановки, была достигнута самая большая в мире скорость подводного хода, которая составила 28 узлов.

Согласно расчетам при максимальной мощности скорость должна была составить 30 узлов.

31.04.1960 в состав Северного флота , после К-5, вошла вторая АПЛ данного проекта — К-8. После этого 23 декабря 1961 года были приняты лодки К-11, К-21 и К-52; 16 октября 1962 года – К-133, К-181; 30 декабря 1962 года – К-115, 4 ноября 1961 года – К-42, К-152; 20 декабря 1963 года – К-50.

Экипажи первых серийных атомных подлодок формировали на базе дивизиона производимых подводных лодок проекта 615 в Ленинграде. В конце 57-го года дивизион строящихся атомных подводных лодок перевели в Северодвинск. Командиры лодок, а также офицеры электромеханических БЧ стажировались в Обнинске.

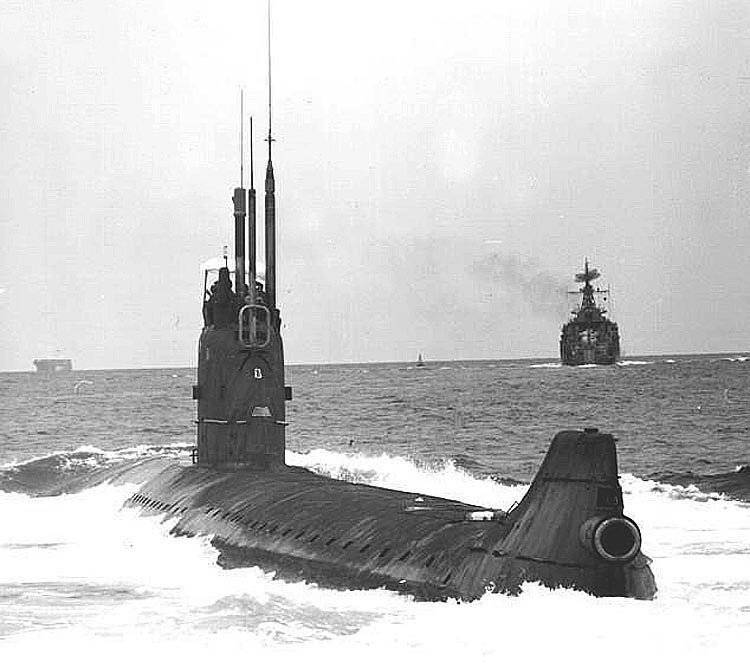

Западная Лица стала первым местом базирования атомных подводных лодок. Формирование бригады АПЛ началось здесь же. В августе 1961 года разросшуюся бригаду реорганизовали в две дивизии. В состав дивизии (тактический номер «3») вошли все лодки проекта 627 и проекта 627А (дивизию «31» укомплектовывали лодками проекта 658). Кораблям проектов 627, 627А по НАТОвской системе классификации присвоили обозначение November.

Надежность подлодок 627 и 627А проектов первоначально была относительно низкой. Основной причиной этому был низкий ресурс парогенераторов главной энергоустановки. В трубных пучках парогенераторов по истечении нескольких сотен часов работы появлялись микротрещины. Через них вода из первого контура попадала во второй, повышая тем самым уровень радиоактивности в нем. Недостаточная надежность парогенераторов не позволила использовать во время Карибского кризиса (осень 1962 года) корабли 627А проекта, хотя к тому времени в Северном флоте имелось уже 6 АПЛ проекта 627 и проекта 627А. Однако, по мере «доводки» и освоения техники личным составом, надежность кораблей первого поколения повышалась. В 1961 году 4 АПЛ проектов 627 и 627А (командиры В.Л. Березовский, В.И. Зверев, Л.М. Жильцов и В.П. Рыков) выполнили арктический поход. Во время данного перехода лодка К-52 под командованием В.П. Рыкова прошла 516 миль под сплошным льдом, а К-3 под командованием Жильцова достиг 82-й широты.

Более продолжительное подледное плавание было совершено лодкой К-21 627А проекта (командир экипажа В.Н. Чернавин), которая в 1962 году прошла 1700 миль подо льдом. При этом отрабатывали тактику подледного плавания, методику ориентирования и всплытия в полыньях.

Данные подвиги позволили приступить к привлечению атомоходов проекта 627 к несению боевой службы, которая заключалась в слежении за морскими носителями ядерного оружия вероятного противника, и поддержанию готовности к нанесению упреждающего удара по ним, при получении такого приказа. Несение боевой службы как особого вида деятельности кораблей военно-морского флота практиковалось с 61-го года. На начальном этапе для этой цели использовали надводные корабли и дизель-электрические подлодки. Советские АПЛ первый выход для слежения за авианосцами и ракетоносцами ВМФ США выполнили в 1965 г.

Первый удачный поиск с относительно длительным слежением за «противником» — американским ударным авианосцем «Саратога» — был осуществлен в 1965 году в Атлантике лодкой К-181 (командир корабля капитан 1 ранга Борисов). Советская атомная подлодка на протяжении четырех суток «вела» американский корабль. Увеличение интенсивности службы и привлечение к ней атомных подлодок достаточно быстро принесло плоды: если за весь 1964 год дизель-электрические подлодки во время боевой службы обнаружили 16 подводных целей, то уже в следующем году, когда «на сцене» появились АПЛ проекта 627, число обнаружений увеличилось до 42. Однако необходимо признать, что атомные субмарины первого поколения для охоты за подлодками противника не предназначались: у гидроакустического оборудования были относительно низкие характеристики, а шумность лодок была велика. В связи с этим контакты с атомными подводными лодками ВМС США имели, в основном, кратковременный характер и не удавалось установить длительного слежения. При этом необходимо отметить, что американские ВМС, имеющие к середине 60-х г. малошумные специализированные противолодочные АПЛ (тип «Трешер»), также не могли обеспечить регулярное слежение за ракетными атомоходами СССР первого поколения, даже несмотря на то, что они обладали относительно высокой шумностью.

Лодками проекта 627 было совершено несколько дальних походов, которые стали яркими страницами в истории как отечественного, так и мирового подводного мореплавания. Данные походы, кроме прочего, имели морально-политическое значение: отечественный флот впервые доказал, что способен на равных противостоять флотам Великобритании и США. В сентябре 63-го года атомная подлодка К-115 (командир корабля – капитан второго ранга Дубяга, старший похода – капитан первого ранга Кичев) совместно с подлодкой К-178 проекта 658М (командир корабля - капитан второго ранга Михайловский) совершили подо льдами Северного Ледовитого океана переход на Тихоокеанский флот. За шесть суток было пройдено 1600 миль. Командир АПЛ получил звание Герой Советского Союза.

Также в 1963 году лодка К-181 (командир корабля – капитан второго ранга Сысоев, старший похода – командующий СФ адмирал Касатонов) совершила высокоширотный поход, всплыв на Северном полюсе 29 сентября. Старшему похода и командиру АПЛ были присвоены звания Герой Советского Союза. Атомную подлодку наградили Орденом Красного Знамени.

Чтобы проверить возможности применения АПЛ в южных широтах, атомоход К-133 совершил в 1963 году поход в экваториальный район Атлантического океана.

В 1966 году данный опыт пригодился, когда входящая в состава третьей дивизии подлодок СФ АПЛ К-133 под командованием капитана 2 ранга Столярова совместно с ракетоносцем К-116 под командованием капитана 2 ранга Виноградова совершили через Атлантический и Тихий океаны «кругосветный» переход на Тихоокеанский флот, пройдя за 54 суток в подводном положении почти 20 тыс. миль. Руководитель перехода контр-адмирал А. Сорокин, командир АПЛ Столяров, командиры электромеханических боевых частей капитаны 2 ранга Самсонов и Морозов, а также заместитель командира по ПЧ капитан 2 ранга Усенко получили звание Герой Советского Союза. Подготовку к выполнению такого сложного задания провели в рекордно короткие сроки: за один месяц моряки отработали три курсовые задачи.

В 66-м году АПЛ К-14 под командованием капитана первого ранга Голубева совершила 17-суточный переход под арктическими льдами, проложив трассу, по которой позднее осуществлялась перегонка на Тихоокеанский флот атомоходов европейской постройки. Позже движение в обратном направлении было освоено «комсомольскими» лодками новых проектов. Старший на переходе командир дивизии контр-адмирал Игнатов и командир АПЛ получили звания Герой Советского Союза.

В 1968 г. очередной подледный переход на Тихоокеанский флот выполнила К-42 под командованием капитан второго ранга Заморева. АПЛ совместно с К-55 проекта 658М прошла под арктическими льдами. Данный поход от предшествующих отличался тем, что корабли несли штатное ядерное оружие на борту.

В то же время служба атомных подлодок проекта 627А сопровождалась трагедиями, а не только успехами. К сожалению, это было неизбежной платой за освоение новой техники (ни китайские, ни американские подводники-атомники также не избежали трагедий с человеческими жертвами). 12 апреля 70-го года при проведении крупномасштабных учений «Океан» АПЛ К-8 под командованием капитана 2 ранга Бессонова затонула. Корабль к участию в данных учениях специально не готовился, он завершил несение боевой службы в Средиземном море. После пополнения с надводного корабля запасов продовольствия и средств регенерации АПЛ К-8, согласно первоначальному плану, прошла Гибралтарский пролив в подводном положении и вышла в Атлантику. Там 7 апреля лодка получила приказ следовать для участия в учениях в заданный район. В дальнейшем атомная подлодка на связь не выходила.

В Бискайском заливе в нескольких сотнях миль от испанских берегов 08.04 в 21:30 на борту атомной подлодки в третьем отсеке возник пожар, который вызвало возгорание патронов регенерации. Сработала система аварийной защиты реактора, и корабль, всплывший в надводное положение, остался практически без электроэнергии. Из-за неисправности дизель-генераторы использовать не удалось. Запас воздуха был израсходован на вторые сутки. Это затруднило выравнивание дифферента, а также поддержание плавучести. За живучесть корабля экипаж боролся более трех суток, но спасти АПЛ К-8 не удалось. Седьмой и восьмой отсеки начали заполняться забортной водой. В 06:18 12 апреля АПЛ затонула на глубине 4680 метров. При этом погибло 52 члена экипажа. Некоторых людей эвакуировали на советские суда, которые подошли к месту аварии. Командир лодки капитан 2 ранга Бессонов получил звание Герой Советского Союза посмертно. Его именем, а также именем начальника медицинской службы капитана медицинской службы Соловья названы улицы в городе Гремиха.

Все корабли проекта 627А вывели в резерв и списали в 1989-1992 годах. На Тихом океане завершили службу лодки К-14, К-42, К-115, К-133 и К-181, на Северном флоте – остальные.

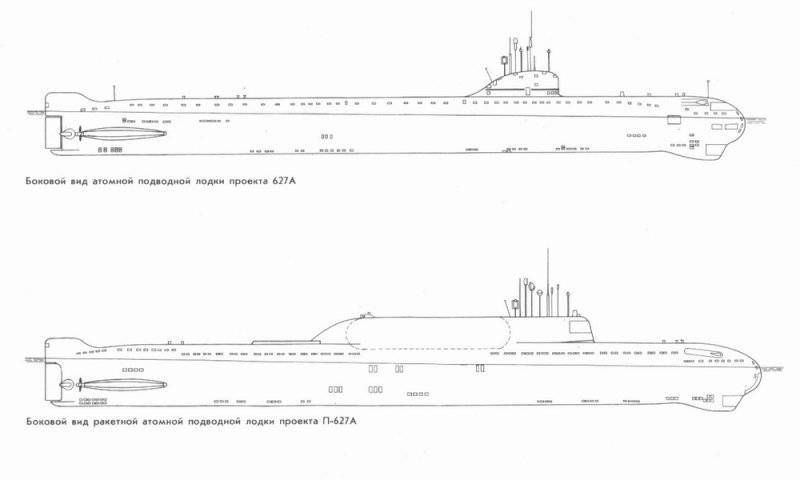

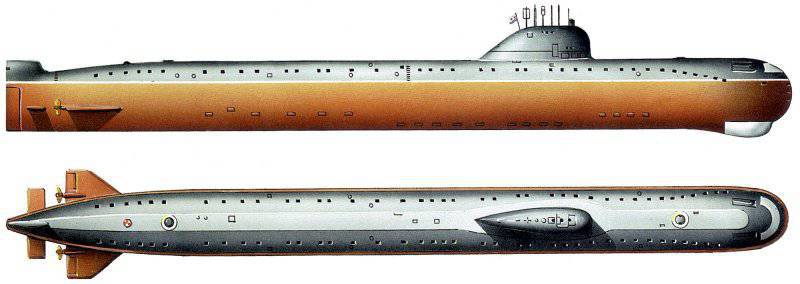

Технические характеристики АПЛ проекта 627А:

Наибольшая длина – 107,4 м;

Наибольшая ширина -7,9 м;

Средняя осадка – 5,7 м;

Водоизмещение нормальное – 3101 т;

Запас плавучести – 30 %;

Предельная глубина погружения – 300 м;

Полная скорость подводного хода – 30 узлов;

Надводная скорость – 15 узлов;

Автономность – 50 суток;

Экипаж – 110 человек.

Информация