Покоритель Закавказья князь Павел Дмитриевич Цицианов. Штурм Гянджи

Цицианов стал отличным наместником для Кавказа. Он был решителен, тверд, кипучая энергия сочеталась с острым умом, опыт боевого офицера с качествами опытного управленца. Грузинский князь стал лицом ответственным перед императором за огромный регион. Перед ним была поставлена задача обеспечения безопасности государственной границы империи и расширения влияния России на Кавказе.

Цицианов стал отличным наместником для Кавказа. Он был решителен, тверд, кипучая энергия сочеталась с острым умом, опыт боевого офицера с качествами опытного управленца. Грузинский князь стал лицом ответственным перед императором за огромный регион. Перед ним была поставлена задача обеспечения безопасности государственной границы империи и расширения влияния России на Кавказе.Ещё до своего приезда в Грузию с Кавказской укреплённой линии царский наместник проделал большую дипломатическую работу, заключая соглашения о дружбе со многими горскими владыками – шамхалом Тарковским, аварским и талышинским ханами и др. правителями. Цицианов далеко не всегда прибегал к насилию, решая кавказские дела. Он показал себя большим дипломатом. Бекам, князьям и ханам присваивались российские офицерские звания, выплачивали постоянное жалованье из казны, вручались ордена, именные подарки.

Цицианов сразу постарался решить задачу защиты грузинских земель от набегов лезгин. Для этого было возведено три укрепления, которые прикрыли грузинскую столицу. Эти же укрепления стали опорными пунктами империи в новоприобретённом крае.

В самой Восточной Грузии Цицианов сразу пошёл на резкие меры: Картли и Кахетия стали российской губернией, монархия здесь была упразднена, а царская семья выслана в Воронеж. Таким образом, он сразу на корню пресёк все возможности для сепаратизма. В Воронеж выслали вдовствующую царицу Марию Георгиевну (она была двоюродной сестрой самого Цицианова) и её детей. Во что могла вылиться щепетильность в таких делах, показывает пример царевича Александра Ираклиевича, который претендовал на грузинский престол. Он со своими соратниками сбежал к лезгинам. Затем стал «союзником» Персии. После этого он три десятилетия наводил на Грузию персов и ориентировавшихся на них горцев, налаживал контакты с недовольной сложившимся положением знатью.

Во время высылки царицы Марии Георгиевны произошёл весьма печальный инцидент. Эта особа всячески оттягивала время отъезда, видимо, надеясь сбежать или дождаться изменения политической ситуации. Цицианов неоднократно посылал к ней генерала Лазарева, чтобы уговорить её ехать в Российскую империю. Когда царица в очередной раз отказалась, ссылаясь на плохое здоровье. Лазарев приказал офицерам вынести царицу на диване. Однако женщины оказались вооружены кинжалами и стали оказывать сопротивление. Лазарев, по словам очевидца событий, генерал-майора Сергея Тучкова, вошёл в комнату. Царица, увидев его, сказала: «Как вы немилосердно со мной поступаете! Посмотрите, как я больна. Какой у меня жар!» И подала ему левую руку, как только он взял её, она правой ударила его в бок кинжалом и пронзила его насквозь. Лазарев погиб. Смерть этого боевого генерала оказалась на редкость бесславной. Царицу Марию заключили в воронежский Белогорский монастырь, затем отпустили в Москву, где она 81-м году жизни и умерла.

Надо отметить, что, несмотря на недовольство части местной знати, которая лишалась права самовластно править над местным населением, а многие горские феодалы были лишены возможности проводить грабительские набеги, для большинства кавказского населения, русская власть стала благом. Она несла прогресс, ликвидацию многих негативных явлений. Люди получали возможность жить мирной жизнью, без постоянной угрозы вторжений, набегов, уводя людей в рабство. Простым людям приходилось под властью самовластных феодалов весьма несладко. Как писал в 1817 году кавказский наместник Ермолов, видя в поведении кавказских феодалов одну из причин возмущения населения: «Терзают меня ханства, стыдящие нас своим бытием. Управление ханами есть изображение первоначального образования общества. Вот образец нелепого, злодейского самовластья и всех распутств, уничтожающих человечество…».

Расширение русского присутствия на Кавказе. Противодействие Персии, Турции, Франции и Англии

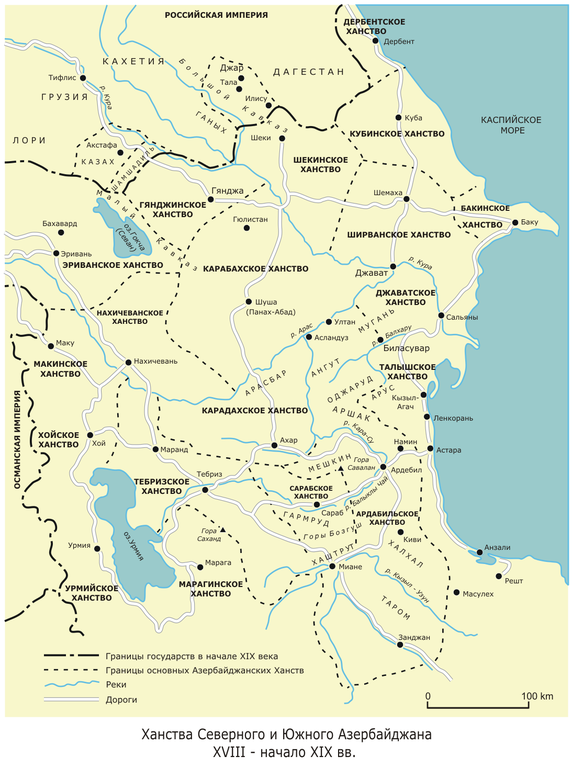

Цицианов без особых усилий добился присоединения к России Мингрелии. В 1803 году князь Георгий Дадиани подписал «просительные пункты». В 1804 году эти пункты подписали царь Имеретии Соломон II и правитель Гурии князь Вахтанг Гуриели. Одновременно шёл процесс присоединения к России мелких государственных образований Северного Азербайджана. Часть из них, находившаяся в вассальной зависимости от Персии, перешла под покровительство Российской империи добровольно.

В Восточном Закавказье, Россия столкнулась с сопротивлением Персии, которая, как и Турция, не хотела признавать включения грузинских, азербайджанских, армянских, северокавказских земель в состав Российского государства. Причина сопротивления Персии была проста. Кавказ, как для Персии, так и для Османской империи, был «охотничьим угодьем», куда столетиями совершались грабительские набеги и походы, уводились для обращения и продажи в рабство десятки тысяч людей. Это были большие деньги, весьма прибыльное дело. Кроме того, грабеж осуществлялся под лозунгом борьбы с «неверными», христианами, вроде как богоугодное дело делали.

Ни Персия, ни Турция не желали признавать акты присоединения кавказских областей и народностей к России, требуя отвода русских войск за Терек. В этих требованиях они находили полную поддержку Франции и Англии, которые имели на Ближнем Востоке свои интересы. Каждый шаг России на юг вызвал большое беспокойство в Лондоне.

Цицианов настойчиво, шаг за шагом уводил из-под влияния Персии земли в Азербайджане. А за рекой Аракс находился Южный Азербайджан, уже собственно персидские владения. С начала 1803 года русские войска, при поддержке местных добровольческих формирований – кавказской милиции, стали подчинять Петербургу ханства, расположенные севернее реки Аракс. Этим подрывалось персидское присутствие на Кавказе, и обеспечивалась безопасность Грузии, которая раньше страдала от набегов мусульманских соседей.

Покорение Гянджи

Серьезное сопротивление оказало только Гянджинское ханство, феодальное владение, ранее принадлежавшее грузинским царям. Оно имело выгодное расположение – на правом берегу Куры до устья реки Алазани. На востоке и юго-востоке граничило с Карабагским (Шушинским) ханством, на юге – с Эриванским. На севере река Кура отделяла владения Гянджи от Кахетии. Такое стратегически важное положение делало это ханство ключом от Северного Азербайджана и Северной Армении (Эриванскому ханству).

Правителем ханства был хитроумный Джавад-хан. Он старался лавировать между великими державами, получая с этого прибыль. Ещё в 1796 году, во время Персидского похода под началом Валериана Зубова, он добровольно присягнул императрице Екатерине Великой, принёс клятву верности. Когда русские войска ушли, он сразу отказался от этой клятвы и стал содействовать персидским отрядам во время нападений на грузинские земли, не забывая и про свою долю в военной добыче. Более того Джавад-хан поддерживал любые антирусские интриги местных правителей, власть которых Цицианов урезал, ставя их в рамки имперской законности.

Первоначально Цицианов попробовал решить дело миром и потребовал от Джавад-хана прекратить интриги. Однако положительного ответа не последовало. Хан, зная о малочисленности русских сил в Грузии, проявил излишнюю самоуверенность, что вышло ему боком. Цицианов не стал терпеть такую наглость и лично возглавил военную экспедицию, которая должна была покорить Гянджу силой. В отряд вошёл 17-й егерский полк, батальон кавказских гренадер, два батальона Севастопольского мушкетерского полка, три эскадрона Нарвского драгунского полка при 11 орудиях. 22 ноября 1803 года отряд выступил, по пути его пополнили местными добровольцами.

28 ноября Цицианов прибыл в Шамхор и отправил Джавад-хану письмо, где напомнил, что тот принял подданство России и дал клятву. Далее шло ультимативное требование сдать город, иначе обещал «огонь и меч». В письме сообщалось и том, что Гянджа с округой принадлежали ранее Грузии и Россия, приняв Грузию под свою власть, не может оставить Гянджу в чужих руках. Джавад-хан, затягивая время, дал неопределённый ответ в лучших традициях восточной дипломатии.

Русский авангард – два батальона егерей, батальон кавказских гренадер, эскадрон драгун при 7 пушках, под началом самого Цицианова и его ближайшего помощника генерал-майора С. Портнягина, выдвинулся к Гяндже и нанёс первый удар. Перед крепостными стенами состоялась жаркая схватка. В ходе почти двухчасового боя сопротивление противника было сломлено и ханские воины отступили за крепостные стены. Противник потерял только 250 человек убитыми и несколько сотен человек перешли на сторону русских (среди них было много армян). Русский отряд потерял около 100 убитыми и ранеными.

Захватив предместья, Цицианов начал осаду. Проводились обычные инженерные работы: рылись траншеи, готовились засадные места на случай вражеских вылазок, строились позиции для орудий. Крепость, расположенная на левом берегу реки Гянджи (притоке Куры), имела форму шестиугольника до 3,5 верст в периметре и считалась одной из сильнейших на Кавказе. Стены были двойные: высотой – 6-8 саженей, толщиной – 4. Снаружи располагалась глинобитная, внутри – каменная стена. Стены имели бойницы для стрелков. Крепость была усилена 6 башнями. Внутри крепости располагалось внутреннее укрепление – цитадель.

Видя всю мощь вражеских укреплений, Цицианов откладывал штурм Гянджи и несколько раз возобновлял переговоры, предлагая хану капитулировать. 2 января 1804 года на военном совете было принято решение произвести генеральный штурм. На приступ предстояло пойти в ближайшую ночь, под утро, когда бдительность стражи будет притуплена. Русские войска были разделены на две штурмовые колонны, в их составе было несколько сотен местных жителей, которые желали отомстить Джавад-хану за его прошлые злодеяния. Легкая мусульманская конница оцепила крепость со всех сторон, чтобы воспрепятствовать бегству подданных хана. Их подкрепляли пикеты из кавказских ополченцев. Цицианов не хотел упускать хана, который мог доставить на свободе немало неприятностей. Все воины получили строгий приказ не трогать женщин и детей, не совершать грабежей.

3 января 1804 года, в 5 часов 30 мин начался знаменитый штурм Гянджинской крепости. Первая штурмовая колонна под началом Портнягина в составе 857 солдат, в ней были спешенные драгуны, кавказские и севастопольские гренадеры, шла на приступ со стороны Карабахских ворот. Второй колонной командовал полковник Карягин (Корякин), командир нарвских драгун. В ней 585 человек, два батальона егерей. Вторая колонна должна были провести демонстративную атаку со стороны Тифлисских ворот. Резерв каждой колонны состоял из одного батальона пехоты. Главный резерв под началом Цицианова состоял из стрелкового батальона майора Белавина, двух сотен казаков и всей артиллерии.

Штурмующим удалось подойти к самим стенам незаметно. В крепости зазвучала тревога, ударили пушки, началась ружейная пальба, засвистели стрелы (луки были на вооружении части ханских воинов), обрушилась лавина камней. Колонна Карягина в самом начале штурма удачно преодолела по приставным лестницам внешнюю стену. Но в узком коридоре между двумя стенами русским солдатам пришлось туго. На них обрушили камни, пропитанное нефтью различное тряпье. Егеря не устрашились и стали штурмовать вторую стену. Первым взобрался на каменную стену храбрый майор Лисаневич. Поднявшиеся за ним егеря штыковым ударом расчистили стену и захватили крайние башни. В одной из них – Хаджи-Кале, егеря наткнулись и на Джавад-хана с телохранителями. В яростной схватке хан и его воины были перебиты.

Колонна Портнягина пробила кирками и ломами в глинобитной стене большую брешь. Но сразу пробиться на вторую стену не удалось. Только во время третьей атаки, русские солдаты ворвались на стену и начали бой за башни.

Тем временем егеря Карягина, чья «ложная» атака оказалась столь эффективной, спустились со стен внутрь крепости и открыли Тифлисские ворота, расчистив их от завала. Ханских воинов, потерявших командира, охватил ужас, когда они увидели, как русские стрелки спускаются со стены и открывают ворота. В крепости метались тысячи женщин и детей, русские командиры отдали приказ отводить их в уже захваченные башни.

В самой крепости такого ожесточённого сопротивления, как на стенах, не было. Лишь у ханской мечети несколько сотен мусульманских воинов приняли последний бой и в жестоком рукопашном бою пали все до одного. Остальные предпочитали сдаваться в плен. Делали это они отчасти из-за того, что видели отношение русских к их семьям. Смысла драться до последнего не было, хан погиб, женщинам и детям бесчестье и рабство не угрожали. При штурме погиб и средний сын хана, но старший и младший смогли сбежать. К полудню крепость была полностью захвачена, над цитаделью был поднят русский стяг.

Итоги и значение захвата Гянджи

- Ханское войско потеряло только убитыми 1750 человек, около 18 тыс. воинов сложили оружие и сдались в плен. В крепости были захвачены 12 пушек, 9 знамен, большие запасы оружия, боеприпасов и продовольствия. Русский отряд потерял 244 человека убитыми и ранеными.

- Для России открывалась прямая дорога к берегам Аракса, за которым лежал Южный Азербайджан.

- Царский наместник Цицианов своей волей переименовал Гянджу в Елизаветполь, в честь императрицы Елизаветы. Само ханство было ликвидировано и в качестве Елизаветпольского округа было присоединено к России. Это решение не встретило сопротивления местного населения, которое было освобождено от жестокого правителя.

- В столице высоко оценили одержанную Цициановым победу. Он получил чин полного генерала, став генералом от инфантерии. Генерал-майор Портнягин был удостоен орден Св. Георгия 3-й степени, майор Лисаневич, полковник Карягин и подполковник Симанович были отмечены орденами Св. Георгия 4-й степени. Павел Карягин, чья колонна первой ворвалась во вражескую крепость, получил ещё одну почётную награду, его назначили шефом 17-го егерского полка. Для низших чинов, участников победного штурма, вскоре изготовят памятную серебряную медаль диаметром в 33 мм. На её лицевой стороне был изображен вензель императора Александра Павловича. На оборотной стороне была надпись: «За труды и храбрость при взятии Ганжи генворя 3. 1804 г.». Медаль носилась на ленте ордена Св. Александра Невского.

Медаль «За труды и храбрость при взятии Гянджи».

Информация