Были ли у России колонии? Часть I. Прибалтика в составе РИ

Недавно, менее недели назад, при обсуждении одной статьи между мной и одним товарищем возникла дискуссия: имела ли Россия колонии? Мой оппонент яростно отстаивал тезис, что Российская империя, а затем и СССР — державы колониальные и несут на себе вину колониализма (надо отдать ему должное, простой народ он не винил, сделав упор на ответственности власти). Я, как ясно, ему противоречил и утверждал, что колоний у моей страны не было. В итоге, как обычно, спор закончился ничем — мы оба остались при своем. Однако, вопрос того, была Россия типичной колониальной империей, или не была, мне показался не праздным, и я решил покопать чуть глубже: все-таки мы все по этой теме обладаем достаточно поверхностными знаниями. Ну и естественно, мне было интересно — на чем-то же должен был основывать свои выводы мой оппонент.

Недавно, менее недели назад, при обсуждении одной статьи между мной и одним товарищем возникла дискуссия: имела ли Россия колонии? Мой оппонент яростно отстаивал тезис, что Российская империя, а затем и СССР — державы колониальные и несут на себе вину колониализма (надо отдать ему должное, простой народ он не винил, сделав упор на ответственности власти). Я, как ясно, ему противоречил и утверждал, что колоний у моей страны не было. В итоге, как обычно, спор закончился ничем — мы оба остались при своем. Однако, вопрос того, была Россия типичной колониальной империей, или не была, мне показался не праздным, и я решил покопать чуть глубже: все-таки мы все по этой теме обладаем достаточно поверхностными знаниями. Ну и естественно, мне было интересно — на чем-то же должен был основывать свои выводы мой оппонент.Поиски увенчались успехом. Вот только объем найденных материалов оказался достаточно велик, и потому я решил разделить его на несколько статей. И то, что вы сейчас читаете — первая из них.

Собственно, начнем с того, что выбор земель нашего государства (как нынешних, так и бывших) на роль якобы колониальных придатков у нас не особенно велик. К таковым обычно пытаются отнести:

1) Прибалтику;

2) Среднюю Азию;

3) Кавказ (Грузия, Армения, Азербайджан и т.д.).

Иногда в этот список пытаются добавить и Польшу. Впрочем, как выяснилось, и некоторые жители республики Казахстан имеют к нам претензии за нашу «колониальную политику». Хотя каким образом можно считать колонией страну, добровольно вошедшую в состав Империи, я так и не понял (то же самое касается и Грузии). Но перейдем к делу.

Начать я решил с Прибалтики — как никак, больше всех претензий к нам сейчас идет оттуда (в том числе — и подготовка миллионных, если не миллиардных, исков за «оккупацию»).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

До 1917 г. территория современной Латвии и Эстонии называлась Прибалтикой, Прибалтийскими или Остзейскими губерниями. Литва, по сути, имеет к Прибалтике достаточно опосредованное отношение, т.к., согласно имперскому делению, включалась в Северо-Западный край (Запад-

ные губернии).

В состав Российской империи Латвия и Эстония большей часть вошли в 1721 г., по итогам войны со Швецией и заключенного Ништадтского мира. На территории современной Северной Эстонии была образована Ревельская губерния (с 1783 г. ее переименовали в Эстляндскую), территория современной Южной Эстонии вместе с современной Северной Латвией была включена в Лифляндскую губернию. В 1796 г. в состав Прибалтики включили новую губернию — Курляндскую, образованную после раздела Польши 1795 г. В дальнейшем управление провинциями было поручено губернаторам, действующим от имени императора и имеющим при себе вице-губернаторов (в Риге, Ревеле, Митаве). За исключением короткого промежутка, с мая 1801 года до 1876 года, провинции были, кроме того, объединены под управлением генерал-губернатора, чья резиденция находилась в Риге.

Так чем же были в составе Империи указанные земли? Колониями? Или новыми провинциями-областями, которые должны были развиваться как часть единого и неделимого государства? Для этого надо рассмотреть историю культурного и промышленного развития новых губерний.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИБАЛТИКИ В СОСТАВЕ РИ

— 1739 г.: на эстонском языке была впервые издана Библия;

— 1802 г.: вновь открыт Дерптский университет (основан в 1632 г.);

— 1821 г.: начинает выходить «Крестьянский Еженедельник» (эст. "Marahwa Näddala-Leht") под ред. Отто Масинга;

— 1838 г.: в Дерпте (Тарту) основано «Общество учёных Эстонии»;

— 1843 г.: опубликована грамматика эстонского языка пастора Эдуарда Ааренса, которая заменяет германо-латинскую модель, использовавшуюся до этого;

— 1870 г.: образован первый эстонский театр — «Ванемуйне» (эст. «Vanemuine»).

К концу 1902 г. в губернии Эстляндия насчитывалось 664 государственных и частных учебных заведения, в которых обучались 28464 человека. Процент безграмотных среди «принятых на службу новобранцев» (подозреваю, что в армию), был следующим: в 1900 г. — 6,8 %, в 1901 г. — 1,3 %, в 1902 г. — 6,0 %.

В Лифляндии в 1890 г. было 1959 учебных заведений, в которых обучалось 137285 человек. Детей, которые обучались дома под надзором служителей духовенства, было 48443; всего, таким образом, учащихся было 185 728. В том же году из принятых на службу новобранцев было безграмотных 83, а грамотных и полуграмотных — 2458 человек.

В Курляндии к 1910 г. было «8 средних учебных заведений (свыше 3 тысяч учащихся), 13 специальных средних (свыше 460 учащихся), 790 низших (36,9 тысяч учащихся)», из чего современники вполне закономерно заключали, что «образование в губернии было лучше среднероссийского».

Помимо образования, в Остзейском крае на высоком уровне находилась и медицина. Так, следующее количество больниц приходилось на каждую губернию:

— на Курляндию — 33 больницы на 1300 мест (1910);

— на Эстляндию — 18 больниц на 906 мест + 40 аптек (1902);

— на Лифляндию — 8 больниц (в каждом уезде, от 20 до 60 мест)+ 2 больницы в Риге на 882 места + тюремная больница (1890 г.).

Помимо этого, при медфаке университета в Дерпте имелась психиатрическая клиника, близ Риги — лечебница для душевнобольных на 362 кровати. И еще 8 богаделен в Риге + по несколько в каждом уездном городе.

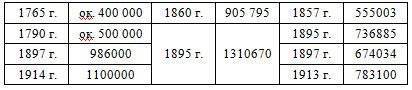

Стоит ли удивляться тому, что и население края росло быстрыми темпами. Ниже представлена сводная таблица роста населения трех рассматриваемых губерний.

Как мы видим, по уровню культурного развития губернии, составлявшие Остзейский край (Прибалтику), являлись далеко не колониями, и сравнивать их статус с положением Индии (британской колонии) по меньшей мере смешно, если не сказать — глупо. Во всяком случае, я что-то не припомню, чтобы в Индии выходил учебник по грамматике хинди, а индийские философы образовывали научные общества. Более того, если рассматривать детально учебные заведения губерний, то окажется, что там существовали и школы для глухонемых (!) — аж 3 штуки, в Лифляндии. Вот стали бы чопорные британские джентльмены вкладываться в такое сомнительное — с точки зрения наживы — дело? Риторический вопрос.

Но, может, все вышеописанное — ширма? И Империя развивала эти территории — только для того, чтобы было их удобнее грабить? Возможно, сама постановка этого вопроса покажется вам бредом — но этот бред имеет объяснение: приблизительно такой ответ я получил в том самом диалоге, когда спросил «Зачем тогда развивали культуру и экономику в этих «колониях»?» — «Для того чтобы было их удобнее эксплуатировать». Так что давайте проверим, что же было в Прибалтике — инфраструктура по выкачиванию ресурсов или что-то другое?

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИБАЛТИКИ В СОСТАВЕ РИ

Для начала небольшая хронология событий, имевших важные последствия для этого региона:

— 1802 г.: в Эстляндии проведена реформа, смягчающая крепостное право: крестьяне получили права на движимое имущество, созданы суды для решения крестьянских вопросов;

— 1816 г.: в Эстляндии упразднено крепостное право;

— 1817 г.: крепостное право упразднено в Курляндии;

— 1819 г.: крепостное право упразднено в Лифляндии;

— 1849 г.: в Эстляндии принят Аграрный закон: крестьяне получили право брать в аренду и покупать земли у помещиков:

— 1863 г.: крестьяне Эстляндии получили удостоверяющие личность документы, и право на свободу передвижения;

— 1865 и 1866 гг.: «право на владение землей для всех» законодательно принято сначала Курляндии, затем — в Лифляндии;

— ок. 1900 г.: почти вся земля, обрабатываемая крестьянами, перешла в их собственность.

Изначально прибалтийские губернии специализировались на сельском хозяйстве. Так, находясь в составе Шведского королевства, Лифляндия и Эстляндия назывались «житницей Швеции». Однако с включением их в состав Империи ситуация начала постепенно меняться — активное развития получила обрабатывающая промышленность, и к началу XX века Курляндия, Лифляндия и Эстляндия относились к наиболее развитым в промышленном отношении районам России. Например, в 1912 г. на территории Курляндии имелось около 200 фабрик и заводов (мукомольные, водочные, лесопильные, кожевенные, кирпичные, льнопрядильные и другие) и около 500 кустарных предприятий. В Эстляндской же губернии фабрик и заводов в 1902 г. было 564, с 16926 рабочими и производством на 40655471 руб.

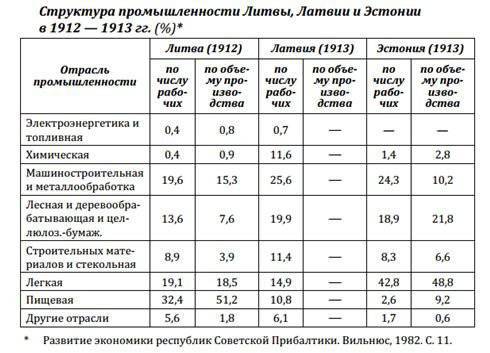

Согласно же подсчетам П. В. Гуляна, на территории Латвии в 1913 г. производилось примерно 5% всей российской продукции при том, что удельный вес местных жителей в населении страны составлял около 1,6%. К началу Первой мировой войны удельный вес промышленного производства во всей экономике края составлял 52%. Ведущее место в ее структуре занимала тяжелая индустрия, прежде всего машиностроение и металлообработка. Рига считалась центром не только вагоно- и автомобилестроения, но и производства авиационной техники (с 1911 г. строительство летательных аппаратов началось на знаменитом заводе «Руссо-Балт», позднее — на заводе «Мотор», который выпускал первые в России авиадвигатели). Значительного развития достигли химическая (в основном резиновая), деревообрабатывающая промышленность и производство бумаги. Существовали также крупные текстильные предприятия и развитая пищевая промышленность.

Менее развитой в индустриальном плане являлась Эстония (одной из главных причин такой ситуации считается экономический кризис 1901—1903 гг.). Согласно ряду оценок, накануне ПМВ на долю Эстонии приходилось около 2,8% всей промышленной продукции России — при наличии всего 1,5% промышленных рабочих.

В Латвии с 1900 по 1912 гг. объем промышленной продукции увеличился на 62%. Особенно отличались высокими темпами роста такие отрасли промышленности как химическая, пищевая, легкая и металлообрабатывающая. В таблице ниже приведена общая структура промышленности Прибалтики в 1912-1913 гг.

Другим показателем важности Прибалтийских губерний для России и их интеграции в Империю (и, соответственно, наоборот) служит показатель сбыта продукции. К сожалению, данные удалось найти только по Латвии — хотя, в общем-то, она и была наиболее развитой в промышленном отношении из всех трех «прибалтийских сестер». Данные представлены ниже.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Итак, что можно сказать на основе имеющихся данных? А то, что по своему положению и значению Прибалтика не являлась колонией Империи. Это был один из мощнейших промышленных центров России, без которого нормальное функционирование государства было вряд ли возможно. Но верно и обратное: без России, без тех экономических связей, которые существовали между Империей и тремя губерниями столетиями, нормальное развитие и существование Прибалтики представляло бы собой мучительный и проблематичный процесс. Собственно, события, последовавшие за выходом из состава Империи и получение губерниями независимости, подтвердили этот факт. Но об этом уже в следующий раз, когда мы рассмотрим краткий период независимости Прибалтики и ее развитие в составе Красной Империи — СССР…

Источники:

1) Прибалтика и Средняя Азия в составе российской империи и СССР: мифы современных учебников постсоветских стран и реальность социально-экономических подсчётов / А.И. Колпакиди, А.П. Мякшев, И.В. Никифоров, В.В. Симиндей, А.Ю. Шадрин.

2) http://kurlandia.ru/

3) http://ru.wikipedia.org/

4) http://istmat.info/

Информация