Первый полёт ударного «беспилотника»

Беспилотные ударные самолеты появились гораздо раньше, чем это принято считать. За кровавыми подвигами MQ-9 Reaper в Ираке и Афганистане скрываются 70 лет истории ударных «беспилотников», доказавших на практике возможность успешного боевого применения данного вида техники.

Если не считать поделки энтузиастов, проводивших безуспешные опыты с радиоуправляемыми бипланами в 20…30-е годы прошлого века, то настоящая истории ударных БПЛА началась в годы Второй мировой войны. На память сразу приходит немецкое «чудо-оружие» «Фау-1» — самолеты-снаряды Fieseler Fi-103 с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, применявшиеся для бомбардировок крупных площадных целей — Лондон, Антверпен, Льеж, несколько ракет было выпущено по Парижу.

Несмотря на свою мрачную славу, «Фау-1» лишь отдаленно напоминает современные БПЛА. Слишком примитивной была их конструкция и система наведения. Автопилот на основе барометрического датчика и гироскопа вел ракету в заданном направлении до тех пор, пока не срабатывал часовой механизм. «Фау-1» устремлялась в крутое пике и исчезала в ослепительной вспышке взрыва. Точности такой системы с трудом хватало даже для террора против крупных городов противника. Фашистская «вундервафля» оказалось бесполезной для решения каких-либо конкретных тактических задач.

Суперракета «Фау-1» была бездарной «погремушкой» на фоне настоящего чудо-оружия, опередившего свое время на 70 лет. Прообразы современных «Риперов» и «Предейторов» следует искать там же — за океаном.

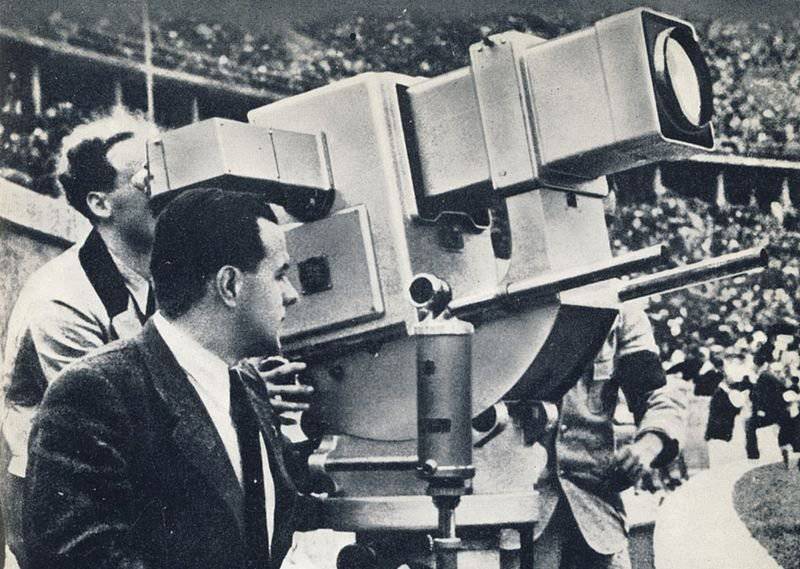

Телекамера «Block-1»

Важное событие, напрямую связанное с созданием боевых беспилотных самолетов, случилось в 1940 году. Русский инженер-эмигрант Владимир Зворыкин получил необычный заказ от ВМС США — создание малогабаритной телевизионной камеры массой не более 100 фунтов (45 кг). Очень жесткое требование по меркам тех лет, когда вместо транзисторов применялись вакуумные радиолампы.

Владимир Козьмич Зворыкин, уже сделавший себе имя на создании электронно-лучевой трубки и изобретении современного телевидения, успешно справился с поставленной задачей. Телекамера «Block 1» вместе с батареей питания и передатчиком помещалась в пенал размерами 66х20х20 см и весила всего 44 кг. Угол обзора — 35°. При этом камера имела разрешающую способность 350 строк и возможность передачи по радиоканалу видеоизображения со скоростью 40 кадров в секунду!

Уникальная телекамера создавалась по заказу морской авиации. Несложно догадаться, для чего американским летчикам потребовалась данная система…

Interstate TDR-1

Еще до нападения на Перл-Харбор американский флот развернул программу по созданию беспилотного ударного самолета. Морской авиации требовался дистанционно управляемый торпедоносец, способный прорывать систему ПВО кораблей противника, не подвергая риску жизнь и здоровье пилотов.

Торпедометание — один из опаснейших боевых приемов: в этот момент самолет должен строго выдерживать боевой курс, находясь в непосредственной близости от цели. А затем следовал не менее опасный маневр уклонения — в этом момент беззащитная машина находилась прямо перед носом у вражеских зенитчиков. Пилоты торпедоносцев времен Второй мировой не слишком отличались от камикадзе, и, разумеется, янки заинтересовались возможностью выполнения столь рискованной работы с помощью бездушных телеуправляемых роботов.

Первые идеи по созданию такой системы были высказаны в 1936 году лейтенантом ВМС США Делмаром Фэрнли. Несмотря на свой научно-фантастический статус, программа по созданию ударного БПЛА обзавелась приоритетом (пусть и невысоким на фоне др. программ ВМС) и получила путевку в жизнь.

В ходе проектировании выяснилось, что для создания такой машины критически необходима пара инноваций — радиовысотомер и компактная телекамера с достаточно высоким разрешением и возможностью передачи сигнала на расстоянии. Радиовысотомер у янки уже был, а телекамеру с необходимыми параметрами им любезно преподнес мистер Зворыкин.

С эскалацией боевых действий на Тихом океане, программа по созданию ударного БПЛА получила наивысший приоритет и кодовое обозначение «Project Option». В апреле 1942 года состоялось первое практическое испытание системы — «беспилотник», дистанционно управляемый с борта летящего в 50 км самолета, успешно вышел в атаку на цель, которую изображал эсминец «Аарон Уорд». Сброшенная торпеда точно прошла под днищем эсминца.

Ободренные первыми успехами, руководство флота рассчитывало к 1943 году сформировать 18 ударных эскадрилий, на вооружение которых будут находиться 1000 БПЛА и 162 самолета управления, построенных на базе торпедоносцев «Эвенджер».

Сам «беспилотник» получил обозначение Interstate TDR-1 (Torpedo, Drone, «R» — производственный индекс компании «Интерстейт Эйркрафт»). Главными качествами БПЛА должны были стать простота и массовость. Среди подрядчиков фирмы «Интерстейт» значились велосипедная фабрика и фирма по производству пианино.

Супермашина представляла собой каркас, собранный из труб от велосипедных рам, с фанерной обшивкой и парой простеньких моторов Lycoming O-435-2 мощностью 220 л.с. каждый. Для взлета с берегового аэродрома или авианосца использовалось отделяемое колесное шасси. Перелет с корабля на берег или на соседний аэродром производился вручную — для этого на борту дрона имелась крошечная открытая кабина с простейшими пилотажными приборами. При вылете на боевое задание она закрывалась обтекателем.

В носовой части летательного аппарата, под прозрачным обтекателем, устанавливалась телекамера «Block-1». Каждый телевизионный передатчик и приемник работали одном из четырех фиксированных радиоканалов — 78, 90, 112 и 114 MHz. Система дистанционного управления также работала на четырех фиксированных частотах. Данное обстоятельство ограничивало число одновременно участвующих в атаке БПЛА четырьмя машинами.

Боевая нагрузка составляла 910 кг, что позволяло дрону поднимать одну 2000-фн. бомбу или авиационную торпеду.

Размах крыла «Интерстейт» TDR-1 — 15 метров. Масса пустого дрона — 2700 кг. Крейсерская скорость — 225 км/ч. Боевой радиус — 425 миль (684 км), при полете в один конец.

Не менее удивительно выглядел самолет управления, получивший обозначение TBM-1C. Место оператора приобрело вид кабины истребителя 80-х годов — с телеэкраном и «джойстиком» управления дроном. Внешне командные «Эвенджеры» отличались обтекателем антенных устройств, расположенным в нижней части фюзеляжа.

Как показали дальнейшие испытания, классическое бомбометание с «Интерстейт» оказалось затруднительным — оператору не хватало данных для точного прицеливания и сброса бомб. Дрон мог применяться лишь в качестве торпедоносца или крылатой ракеты.

Несмотря на положительные результаты тестов, разработка новой системы затягивалась. Тем не менее, к маю 1944 году TDR-1 смогли успешно завершить цикл испытаний, летая с береговых авиабаз и учебного авианосца на оз. Мичиган.

К моменту принятия дронов на вооружение, в войне на Тихом океане произошел коренной перелом. Крупные морские сражения остались в прошлом, и у ВМС США отпала острая необходимость в радиоуправляемых торпедоносцах. К тому же военных смущали чересчур низкие ЛТХ беспилотных самолетов, что ограничивало их применение в серьезных боевых операциях. Приоритет программы был уменьшен, и заказ ограничился всего 200 БПЛА.

Американский камикадзе!

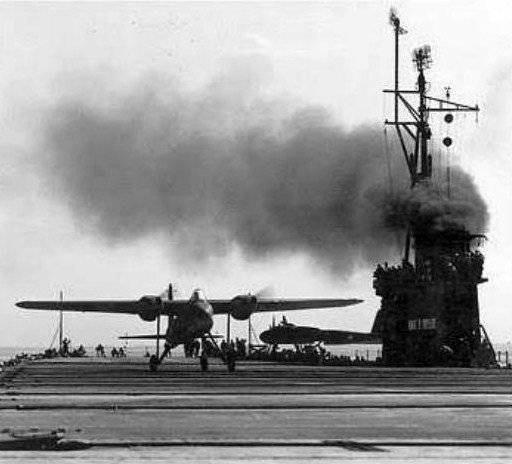

К лету 1944 года подразделение Special Task Air Group One (STAG-1), наконец, достигло боевой готовности, и было командировано в зону боевых действий в южную часть Тихого океана. 5 июля 1944 г. эскортный авианосец «Маркус Айлэнд» доставил БПЛА, самолеты управления и личный состав STAG-1 на авиабазу на острове Рассел (Соломоновы острова). Пилоты и операторы БПЛА немедленно приступили к пробам техники в условиях, приближенных к боевым. 30 июля три «беспилотника» атаковали застрявший на мели и покинутый экипажем транспорт «Ямазуки Мару», что дало основание полагать, что БПЛА готовы к выполнению настоящих заданий. В сентябре из состава STAG-1 были сформированы две боевые эскадрильи — VK-11 и VK-12.

Первый боевой вылет ударного БПЛА в истории мировой авиации состоялся 27 сентября 1944 года. Целью «беспилотника» из эскадрильи VK-12 стал один из японских транспортов у побережья Соломоновых островов, превращенный в зенитную батарею.

Вот как описывает атаку один из пилотов командного «Эвенджера»:

«Хорошо помню охватившее меня возбуждение, когда на серо-зеленом экране появились контуры вражеского корабля. Внезапно экран зарябил и покрылся многочисленными точками — мне показалось, что система телеуправления дала сбой. Через мгновение я понял, что это выстрелы зенитной артиллерии! Скорректировав полет дрона, я направил его прямо в центральную часть корабля. В последнюю секунду прямо перед моим взором возникла палуба — настолько близко, что я мог разглядеть детали. Внезапно экран превратился в серый статичный фон… Очевидно, взрыв убил всех находившихся на борту».

За последующий месяц экипажи VK-11 и VK-12 провели еще два десятка успешных атак, уничтожая японские зенитные батареи на о-вах Бугенвиль, Рабаул и на о. Новая Ирландия. Последний боевой вылет дронов состоялся 26 октября 1944 г.: три БПЛА уничтожили занятый противником маяк на одном из Соломоновых островов.

Всего в боевых действиях на Тихом океане приняло участие 46 дронов, из которых 37 смогли добраться до цели и лишь 21 совершили успешную атаку. В принципе, неплохой результат для столь примитивной и несовершенной системы, как «Интерстейт» TDR-1.

На этом боевая карьера БПЛА завершилась. Война близилась к концу — и руководство флота посчитало, что нет никакой необходимости в использовании столь экзотических средств. У них достаточно храбрых и профессиональных пилотов.

Вести с полей сражений дошли до армейских генералов. Не желая в чем-либо уступать флоту, армия заказала для себя один экспериментальный прототип БПЛА, получивший обозначение XBQ-4. Испытания на суше показали не слишком оптимистичные результаты: разрешающей способности телекамеры «Block 1» оказалось недостаточно для точной идентификации целей в условиях большого количества контрастных объектов. Работы по XBQ-4 были свернуты.

Что касается остальных из 189 построенных беспилотников TDR-1, то они благополучно простояли в ангаре до конца войны. Дальнейший вопрос о судьбе уникальных летающих машин был решен со свойственным американцам прагматизмом. Часть из них была превращена в летающие мишени. Другая часть дронов, после соответствующих мероприятий и снятия секретного оборудования, была продана гражданским лицам в качестве спортивных самолетов.

Об истории с тактическими ударными беспилотниками на какое-то время забыли — до появления цифровой электроники и современных систем связи.

Дэлмар Фэрнли, ведущий специалист по созданию американских ударных БПЛА в годы Второй мировой, писал в мемуарах: «Окончание войны смело все суперпроекты в корзину забытых идей».

По материалам:

http://www.airwar.ru

http://www.aviastar.org

http://www.vectorsite.net

http://www.wikipedia.org

Статья «First Operational Navy Drone: Successful in Combat in 1944»

Информация