Крейсера проекта 26 и 26-бис. Часть 8-я и последняя

Перезарядка восьмиствольного "пом-пома" на крейсере "Шропшир"

Завершали перечень зенитных средств «Белфаста» два четырехствольных 12,7-мм автомата, спроектированных по все той же схеме «пом-пом», и также имели низкую начальную скорость пули.

И все же следует признать, что средства ПВО английского крейсера превосходили таковые у «Максима Горького» - в тех случаях, когда 102-мм зенитки могли стрелять, они были значительно эффективнее отечественных Б-34 (хотя восемь 85-мм стволов «Калинина» не слишком проигрывали им в эффективности), а «пом-помы», невзирая на все свои недостатки, создавали большую плотность огня, чего так не хватало отечественным 45-мм 21-К. Но, тем не менее, зенитное вооружение «Белфаста» трудно назвать удачным или достаточным хотя бы для начального периода Второй мировой войны.

Что интересно – «Белфаст» мог считаться лидером ПВО среди британских крейсеров. Прочие «Тауны» и последующие за «Белфастом» легкие крейсера типа «Фиджи» имели еще более слабое зенитное вооружение: не 12, а только 8 стволов 102-мм орудий (по четыре двухорудийных установки), и не восьмиствольные, а только четырехствольные «пом-помы».

Что касается американского легкого крейсера «Бруклин», то его зенитное вооружение при вступлении в строй вообще не вызывало ничего, кроме грустной улыбки. Основу его составляла батарея из восьми одноорудийных 127-мм орудий, но это была совсем не та знаменитая 127-мм пушка, которая общепризнанно считается самым удачным зенитным орудием второй мировой войны (такие пушки получили только два последних корабля серии). Длина ствола зениток «Бруклина» составляла всего 25 калибров. Американцы неохотно распространяются о недостатках своего оружия, но крайне сомнительно, чтобы данная артсистема обладала хоть сколько-то приемлемыми показателями кучности и точности. В дальнейшем США увеличили длину ствола в полтора раза, доведя ее до 38 калибров.

Что касается зенитных автоматов, то по проекту «Бруклины» должны были получить четыре счетверенных 28-мм автомата. Однако из-за задержек в разработке этого оружия при сдаче флоту крейсера их не имели: в результате чего на момент вступления в строй зенитное вооружение «Бруклинов» ограничивалось восемью 127/25-пушками и тем же количеством 12,7-мм автоматов. В таком виде их ПВО вряд ли превосходила «Максим Горький», но все же в течение года после ввода в строй большая часть крейсеров получила-таки свои штатные 28-мм установки. И тут возникла иная проблема: автоматы получились весьма неудачными («чикагские пианино») – регулярные заклинивания, вибрация, снижающая кучность стрельбы, задымление, мешающее прицеливанию… В сущности, данные установки годились разве что для ведения заградительного огня.

Тренировка расчета 20-мм автомата С/30

Однако в 1938 году немецкий автомат прошел модернизацию (по некоторым данным, заключавшуюся в копировании ряда конструкторских решений «Эрликона»), в результате чего получил наименование С/38 и превратился в весьма грозное оружие, а его четырехствольный вариант «Фирлинг» и вовсе стал знаменитостью. Также известно, что на головной крейсер устанавливались именно С/30, но вот что ставилось на последние корабли серии автор настоящей статьи не знает.

В любом случае можно констатировать, что германский тяжелый крейсер – единственный из всех перечисленных выше кораблей, чья ПВО обладала подавляющим превосходством над крейсерами типа «Максим Горький». Но, что удивительно, даже зенитное вооружение «Адмирала Хиппера» оказалось недостаточным для надежной защиты корабля от воздушных угроз и потребовало «добавки».

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Штатное зенитное вооружение крейсера «Максим Горький», полученное им при вступлении в строй, не отвечало требованиям конца 30-х годов и не могло обеспечить приемлемую защиту крейсера от современных средств воздушного нападения. Но абсолютно то же самое можно сказать о любом ином крейсере мира, за исключением, пожалуй, «Адмирала Хиппера», да и то – с известными оговорками. При этом зенитная артиллерия «Максима Горького» уступала иностранным крейсерам не столько по количеству стволов, сколько «благодаря» безобразному качеству 100-мм артустановок Б-34. Тем не менее, приходится констатировать, что «Максим Горький» по данному параметру оказался едва ли не худшим кораблем среди своих современников – но нужно также учитывать, что превосходство английских, американских и французских кораблей не было подавляющим, или даже значительным. Более-менее приличную ПВО иностранные крейсера получили уже в ходе военных модернизаций, но ведь и вооружение отечественных кораблей проекта 26 и 26-бис также не оставалось неизменным.

Например, тот же «Белфаст» даже в мае 1944 года имел все те же 6*2 102-мм, 2*8 40-мм «пом-пом» а также 18 20-мм стволов «Эрликон» (в десяти одноорудийных и четырех двухорудийных установках). «Максим Горький», с которого сняли 45-мм полуавтоматы, но установили 17 одноорудийных 37-мм установок 70-к и два четырехствольных 12,7-мм пулемета «Виккерс», смотрится куда выигрышнее. Про тихоокеанские корабли (с их 8*1 85-мм и до 21 37-мм ствола 70-К) и речи нет – их возможности ПВО, очевидно, превосходили британские легкие крейсера. Фактически, более-менее приличную ПВО английские «Тауны» получили только в самом конце войны, когда «Бирмингем» и «Шеффилд» получили по четыре счетверенных 40-мм «Бофорсов», но – за счет снятия одной башни главного калибра. Французский «Альжери» по понятным причинам не модернизировался, так что сравнение с ним не будет иметь смысла – понятно, что он слабее. Американские крейсера… получив по 4 «чикагских пианино», они уж точно ни в чем не превосходили «Максима Горького» с его кучей 37-мм стволов. Их час настал после второго этапа модернизации, когда в декабре 1942 г для американских легких крейсеров был установлен стандарт: четыре счетверенных и четыре спаренных установки «Бофорс» плюс «Эрликоны», количество которых на иных кораблях могло достигать 28 стволов. В таком виде «Бруклины» имели безусловное превосходство не только над «Максимом Горьким», но и над любым легким крейсером мира. Все же следует иметь в виду, что модернизация проходила не сразу и не вдруг – например, тот же «Бруклин» получил 4*4 «Бофорса» и 14 одноствольных 20-мм «Эрликонов» в мае 1943 г, а следующее «пополнение» его ПВО происходило только в мае 1945 года. Тем не менее, сочетание высококачественной артиллерии с первоклассными средствами управления огнем, конечно, в итоге вознесло ПВО американских крейсеров на недосягаемую для прочих держав высоту.

Счетверенный 40-мм "Бофорс"

Модернизация ПВО японских «Могами» сводилась к увеличению 25-мм стволов до 28-38 стволов, но нельзя сказать, что это всерьез повысило боевые возможности крейсера, в этом отношении «Могами» даже после «обновок» если и превзошел британские «Тауны», то незначительно.

Германские крейсера также не получили большой прибавки к зенитному вооружению – тот же «Адмирал Хиппер» в дополнение к имеющимся вооружениям получил четыре счетверенных 20-мм «Фирлинга» к маю 1942 г. Но ценность 20-мм автоматов в сравнении с 37-40-мм была невелика, поэтому чуть позднее крейсер «обменял» три «Фирлинга» и две своих 37-мм полуавтоматических «спарки» всего на шесть одноорудийных 40-мм «Бофорсов».

В целом же можно утверждать, что, имея при вступлении в строй очень слабое ПВО, крейсера типов 26 и 26-бис в ходе военных модернизаций в известной мере преодолели этот недостаток и их зенитное вооружение стало относительно адекватным, среди своих современников по этому параметру они особо не выделялись ни в лучшую, ни в худшую сторону – исключение составляют разве что американские крейсера, чья ПВО во второй половине войны лидирует с огромным отрывом от кораблей прочих держав.

И вот, наконец, последний вопрос. Почему после крейсеров 26-бис в советском флоте никогда более не использовался 180-мм калибр?

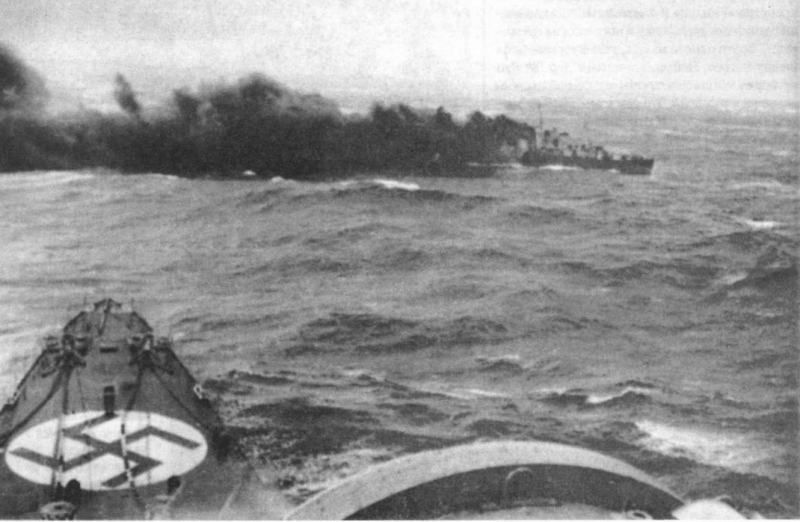

Для того чтобы ответить на него, вспомним три боевых эпизода, и первым из них – бой тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер» с британским эсминцем «Глоууорм», который произошел в ходе проведения немцами операции «Учения на Везере».

Тогда «Глоууорму» не повезло наткнуться на германские эсминцы, последовательно (но безрезультатно) встретившись с «Гансом Людеманном», а затем – с «Брендом фон Арнимом», причем последний вызвал помощь, которую и должен был оказать «Адмирал Хиппер». Погода стояла откровенно неважная, сильное волнение и плохая видимость привела к тому, что германский тяжелый крейсер смог опознать «Глоууорм» только с 45 кбт и тут же открыл по нему огонь. «Хиппер» стрелял только из носовых орудий, так как не желал подставлять свой борт под торпедный залп британского эсминца, так что корабли сближались.

Англичанин немедленно дал торпедный залп из одного торпедного аппарата и поставил дымзавесу. До того, как он укрылся за ней, немецкому крейсеру удалось сделать всего лишь пять залпов, далее, опираясь на данные радара и видневшуюся мачту, носовые 203-мм башни дали еще два залпа. Но попадание было только одно – на третьем залпе восьмидюймовый снаряд поразил надстройку «Глоууорма», тем самым прервав передачу радиограммы об обнаружении немецкого крейсера. Однако существенных повреждений эсминец не получил. Более того – англичане ринулись в бой. Внезапно выскочив из-за дымзавесы, «Глоууорм» выпустил две торпеды из второго аппарата и открыл огонь, причем один из его снарядов нашел свою цель. В ответ «Хиппер» дал восьмой залп, давший одно или два попадания, кроме того, открыли огонь его 105-мм зенитки и «Глоууорм», теперь уже прилично поврежденный, вновь скрылся за дымзавесой. Но его героический командир попытал счастья еще раз – выскочив из дыма не далее, как в 3 000 метрах от германского крейсера, «Глоууорм» в третий раз атаковал «Хиппер» торпедами – но вновь неудачно, несмотря на непогоду, торпеды были хорошо видны, потому что шли почти по поверхности, и «Хиппер» сумел от них уклониться. Больше британский эсминец ничем не мог ему угрожать, торпеды у него кончились и потому командир тяжелого крейсера решил прорезать дымзавесу, с тем, чтобы разобраться, наконец, с надоевшим ему британцем. Но немного не рассчитал, оказавшись не далее чем в 800 м от последнего.

Последний бой эсминца "Глоууорм" (фотография сделана с тяжелого крейсера "Адмирал Хиппер")

По «Глоууорму» вело огонь все, что могло стрелять, не исключая 20-мм автоматов, но, тем не менее, британский эсминец умудрился таранить «Хиппер». Это не нанесло слишком серьезных повреждений тяжелому крейсеру и не спасло британский корабль от гибели, но факт остается фактом – несмотря на лучшие среди всех крейсеров мира приборы управления стрельбой и первоклассные 203-мм пушки, германский крейсер не смог быстро разобраться с эсминцем «накоротке», и даже допустил таран.

Второй бой – «новогодний», а точнее тот его эпизод, в котором на два британских легких крейсера неожиданно выскочили германские эсминцы. Дистанция между противниками составляла каких-то 20 кабельтов, при этом британцы открыли огонь из носовых 152-мм башен и, понимая, что они чрезвычайно уязвимы для торпедного залпа, пошли прямо на противника, рассчитывая таранить последнего. Но примерно через три минуты командующий британским отрядом Бёрнет скомандовал кэптэну Кларку, командиру крейсера «Джамайка»:

«Поворачивайте, теперь нет смысла портить себе форштевень»

К этому времени английские крейсера отделяло от германского эсминца не более мили, и если бы он располагал возможностью торпедной атаки, то легко смог бы «подловить» британцев на развороте. Но он такой возможностью уже не обладал, потому что к тому моменту был избит до крайности и полностью утратил боеспособность.

И, наконец, третий бой – «Пятница 13-е», состоявшийся 13 ноября 1942 года, когда два тяжелых крейсера, один легкий и два крейсера ПВО американцев при поддержке 8 эсминцев попытались преградить путь двум японским линейным крейсерам («Кирисима» и «Хиэй»), легкому крейсеру «Нагара» и 14 эсминцам. Этот бой, превратившийся в ночную свалку на пистолетных дистанциях, описан во множестве источников, и мы не будем повторяться, но обратим внимание на действия легкого крейсера «Хелена» типа «Бруклин». В самом начале боя японский эсминец «Икадзути» оказался в чрезвычайно выгодной позиции для торпедной атаки американского соединения – но за каких-то две минуты он получил от «Хелены» не меньше четырех 152-мм снарядов и вынужден был выйти из боя. Во втором эпизоде на избитый флагман адмирала Каллахэна, тяжелый крейсер «Сан-Франциско», (получивший одними только 356-мм снарядами 15 (!) попаданий – и это не считая града 127-мм снарядов, которых попало в крейсер куда больше) вышел эсминец «Амацукадзе». Выйти-то вышел, но за три минуты огневого контакта с «Хеленой» корабль лишился возможности управляться, его носовая надстройка, артиллерийский директор и командные посты были разрушены, 43 человека погибло. Японский эсминец уцелел буквально чудом, явившемся в виде двух других эскадренных миноносцев под флагом восходящего солнца, которые также были отогнаны «Хеленой» от «Сан-Франциско» - но необходимость перенести огонь на вновь появившиеся корабли позволила «Амацукадзе» избежать верной гибели. Незадолго до этого, в (ночном) бою у мыса Эсперанс под огнем 152-мм и 127-мм пушек «Хелены» оказался японский эсминец «Фубуки». Полторы минуты боя оказалось достаточно для того, чтобы японский корабль утратил боеспособность.

Из всего вышесказанного (и описанного в предыдущих статьях цикла) напрашивается следующий вывод – безусловно, 203-мм калибр лучше подходит для «разборок» между крейсерами, но когда надо защищать собственную эскадру от «поползновений» вражеских эсминцев, то шестидюймовые пушки имеют предпочтение. А теперь давайте вкратце рассмотрим историю создания следующих после 26-бис советских легких крейсеров – речь идет о кораблях проекта 68 «Чапаев».

В мае 1936 года (когда легкие крейсера проекта 26 «Киров» и «Ворошилов» уже строились) Советом Труда и Обороны при СНК СССР было принято решение о строительстве «Большого флота». В соответствии с ним, для Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов должны были строиться тяжелые корабли по линкоры включительно, первоначальные планы предусматривали строительство 24 (!) линейных кораблей до 1947 года. Соответственно, теории «малой морской войны» (описанной в первой статье настоящего цикла) оставалось жить лишь до той поры, когда ВМФ СССР получит тяжелые корабли в достаточном количестве.

Подходы к строительству и применению флота кардинальным образом менялись. Если раньше ставка делалась на комбинированный (или сосредоточенный) удар в прибрежных районах, в ходе которого легкие силы флота и самолеты береговой авиации, желательно при поддержке береговой артиллерии атаковали тяжелые корабли противника, то теперь тактика (хоть и не сразу) смещалась в сторону классического эскадренного боя. И было совершенно очевидно, что задачи легких крейсеров «Большого флота» будут иметь существенные отличия от тех, что ставились для кораблей проектов 26 и 26-бис.

Поэтому уже в 1936 году возник новый термин: «легкий крейсер сопровождения эскадры», задачи которого были определены как:

1) разведка и дозор;

2) бой с легкими силами противника при сопровождении эскадры;

3) поддержка атак своих эскадренных миноносцев, подводных лодок, торпедных катеров;

4) операции на морских коммуникациях противника и набеговые операции на его побережье и порты;

5) минные постановки активных минных заграждений в водах противника.

При этом «бой с легкими силами при сопровождении эскадры» предполагал защиту собственных тяжелых кораблей от вражеских эсминцев, миноносцев и прочих торпедных катеров, что задавало высокие требования к скорострельности орудий главного калибра.

Иными словами, способность добиваться быстрой победы над кораблем своего класса больше не требовалась и не могла считаться ключевой функцией для отечественного легкого крейсера. Гораздо более важной для него становилась способность эффективно отражать атаки вражеских эсминцев, а кроме того, им требовалось более мощное, нежели раньше бронирование, с тем, чтобы успешно «держать удар» артиллерии легких сил неприятеля на «пистолетных» дистанциях ночных боев. Скорость, приближенная к возможностям эсминцам, также потеряла смысл – зачем? Достаточно было иметь ее на уровне легких крейсеров вероятного противника, ну, может, чуть больше.

Легкие крейсера проектов 26 и 26-бис «Киров» и «Максим Горький» представляли собой почти идеальный сплав тактико-технических характеристик для выполнения задач, которые ставились перед ними руководством морских сил РККА в рамках господствующей на тот момент теории малой морской войны. Но данная теория представляла собой не более чем паллиатив реальной военно-морской мощи, основанной на тяжелых боевых кораблях. Поэтому, как только руководство станы сочло, что промышленность СССР достигла уровня, позволявшего приступить к строительству полноценного военно-морского флота, «Большого флота», с теорией малой морской войны было покончено. Отныне задачи советских легких крейсеров становились другими, и 180-мм пушкам, сколь бы хороши они ни были, больше не нашлось места на кораблях этого класса.

Теперь советскому флоту требовались классические легкие крейсера. Но это уже совсем другая история….

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.А. Чернышев «Крейсера типа «Киров»», МК 2003 №1

2. А.А. Чернышев «Крейсера типа «Максим Горький» МК 2003 №2

3. А.А. Чернышев, К. Кулагин «Советские крейсера Великой Отечественной. От «Кирова» до «Кагановича»

4. А.В. Платонов «Крейсеры советского флота»

5. А.В. Платонов «Энциклопедия советских надводных кораблей»

6. А.А. Малов, С.В. Патянин «Легкие крейсера типов «Монтекукколи» и «Аоста»»

7. А.А. Малов, С.В. Патянин «Тяжелые крейсера «Тренто», «Триест» и «Больцано»»

8. С. Патянин «Гордость британского флота. Легкие крейсера типа «Таун»

9. С. Патянин М. Токарев «Самые скорострельные крейсера. От Перл-Харбора до Фолклендов»

10. С. Патянин «Наглые» крейсера – охотники за рейдерами»

11. С. Патянин «Французские крейсера Второй Мировой»

12. С.А. Балакин «Крейсер «Белфаст»

13. А. Морин «Легкие крейсера типа «Чапаев»

14. В.П. Заблоцкий «Легкие крейсера типа «Чапаев»

15. Самойлов К. И. Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941

16. С. В. Сулига Японские тяжелые крейсера. Т.1. и Т.2.

17. А.Б.Широкорад «Отечественная береговая артиллерия», журнал «Техника и вооружение» за март 1997 г.

18. А.Б. Широкорад «Советская корабельная артиллерия»

19. А.Б. Широкорад «Битва за Черное море»

20. И.И. Бунеев, Е.М.Васильев, А.Н. Егоров, Ю.П. Клаутов, Ю.И. Якушев «Морская артиллерия отечественного военно-морского флота»

21. Б.Айзенерг «Линкор «Императрица Мария». Главная тайна российского флота»

22. М.В. Зефиров, Н.Н. Баженов, Д.М. Дегтев «Цель – корабли. Противостояние Люфтваффе и советского Балтийского флота»

23. В.Л. Кофман «Карманный линкор «Адмирал граф Шпее»

24. В.Л. Кофман «Принцы Кригсмарине. Тяжелые крейсера третьего рейха»

25. В.Л. Кофман «Тяжелый крейсер «Альжери»

26. Л.Г. Гончаров «Курс морской тактики. Артиллерия и броня», 1932 г

27. «Устав артиллерийской службы на кораблях Р.К.К.Ф. Правила артиллерийской службы №3 Управление артиллерийским огнем по морским целям, 1927 г»

28. «Основные таблицы стрельбы 180-мм орудий 57 калибров длиной с глубокой нарезкой (лейнер НИИ-13) и 180-мм орудий 60 калибров длиной с мелкой нарезкой», Ч.1-3., 1948 г

Кроме вышеуказанного, при подготовке данного цикла статей использовались оригинальные тексты морских соглашений и иные документы

Автор: Андрей из Челябинска