Поволжский феникс: Царицын — Сталинград — Волгоград

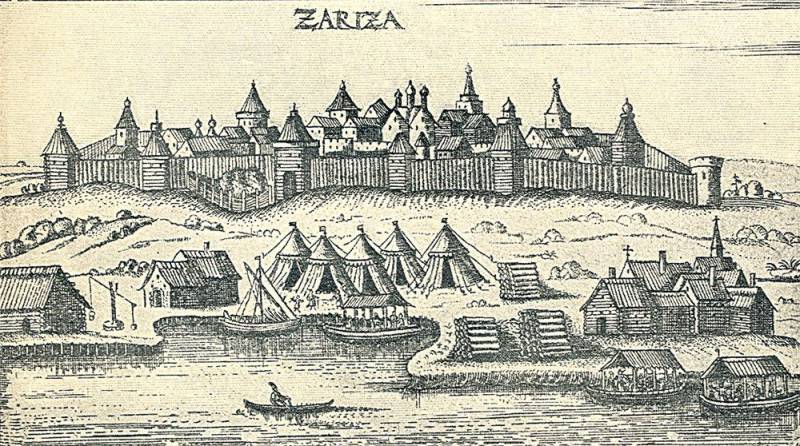

Место, где ныне стоит Волгоград, издревле привлекало людей удачным географическим расположением. Большие блага сулила волго-донская переволока, та самая, что в будущем станет каналом. Бурная торговля, Волжский торговый путь… В монгольский период междуречье двух водных магистралей стало точкой пересечения множества других караванных путей. Три шли с севера на юг — Дон, Волга, Ахтуба; один — с востока на запад, здесь проходила самая северная тропа Великого шёлкового пути. Неудивительно, что именно в этих местах возникла столица Золотой Орды — в 1260 году в 60 км от современного Волгограда заложили Сарай-Берке. Между прочим, на месте самого Волгограда тоже находилось ордынское поселение — его монгольское название не сохранилось, однако известно, что российские поселенцы именовали его Мечётным — по рекам Сухой и Мокрой Мечёткам (название образовано, скорее всего, от слова «мечеть»), между которыми оно располагалось. Говорят, на этом месте находили золотоордынские монеты, но по-настоящему исследовать его не успели. Как только начали возводить крепость Царицын, новоиспечённые горожане быстро растащили старинные дома на стройматериалы. А когда много позже дошли руки археологов, экспедиция всё же собралась изучить эти места, началась Гражданская война… Застройка ХХ века окончательно разорила то, что оставалось от монгольского селища.

Когда с напастями удалось совладать, Пётр распорядился возвести Царицынскую сторожевую линию, донское казачество дополнить драгунскими полками, выборы атамана отменить, а назначать его из Москвы. Вместе с тем с 1721 года казачьи полки вошли в Военную коллегию (в Министерство обороны, по-нашему) и стали, таким образом, надёжным оплотом царя.

Однако ужесточение крепостного права, запрет жаловаться на барина привели к новым недовольствам. Стали появляться самозванцы, выдающие себя за монарших особ. Одним из самых успешных оказался Емельян Пугачёв. Называя себя Петром III, он собрал войско из беглых крестьян, казаков, татар и башкир. После неудачной осады Оренбурга он отступал вниз по Волге. Многие города воспринимали его как героя и сдавались ему без боя, под колокольный звон (словно приветствуя монаршую особу). Единственным не покорившимся самозванцу городом тогда стал Царицын.

С сер. XVIII века в судьбе города начались перемены. В связи с продвижением русских войск в Крым, на Кавказ и в Среднюю Азию Царицын остался в тылу. В 1775 году ликвидировали Царицынскую сторожевую линию (просуществовавшую каких-то полвека), а роль южной границы взяли на себя Азово-Моздокские укрепления. Вскоре на картах появился Царицынский уезд, город стал обрастать пригородами, получил новый план застройки — уже без крепостных стен и валов. Помимо российских подданных в этих местах начали селиться приглашённые императрицей Екатериной II немецкие колонисты. Об их колонии — Сарепте — необходимо рассказать отдельно.

…Когда речь зашла об освоении Нижнего Поволжья переселенцами из Германии, Екатерина II издала в 1763 году манифест, согласно которому земли по Волге выше и ниже Саратова объявлялись свободными. Одна из колоний — Сарепта — образовалась под Царицыном. Среди колонистов были главным образом гернгутеры (последователи одной из ветвей Моравской церкви) и изгнанные из Богемии и Моравии последователи Яна Гуса. Всем им выдали ссуды, предоставили в пользование лучшую землю и дозволили самоуправление. Они могли строить заводы и фабрики, заниматься охотой и винокурением, не платить никаких податей и не служить в армии. Понятное дело, царицынцы невзлюбили своих привилегированных соседей.

В Сарепте имелись полотняные мануфактуры, кожевенный завод, фабрика по производству полушёлковых и ручное производство чисто шёлковых платков, пильная, крупорушка. Очень активно развивали сельское хозяйство. В частности, именно в Сарепте впервые в России начали разводить… горчицу, причём не как продукт питания, а как лечебную траву (а ведь многие, скорее всего, уверены, что это русская национальная приправа!). В нач. XIX века стали производить горчичное масло и порошок. Чтобы привить культуру выращивания горчицы, крестьянам бесплатно выдавали семена, а урожай потом централизованно скупали.

Прошло полвека, и точно так же в этих местах стали насаждать (в прямом смысле этого слова!) картофель — ещё один продукт, давно считающийся у нас национальным. Между прочим, это был своего рода «госзаказ» астраханского губернатора. Крестьяне поначалу противились — называли клубни «чёртовыми яблоками» и возделывание их считали большим грехом. Но постепенно (тоже через бесплатную раздачу посадочного материала) полюбили картошку. Тем более что она пришлась по вкусу местной детворе — её запекали в золе и с удовольствием ели.

О полной самодостаточности маленькой Сарепты свидетельствовали мыловаренный, свечной и кирпичный заводы, паровая химическая лаборатория по производству водки и пекарня, где готовили знаменитые «сарептинские» пряники. Их главным ингредиентом был нардек — арбузный мёд.

А ещё на территории общины располагалась известная табачная фабрика: сырьё туда поставляли напрямую с американских плантаций, и это было единственное у нас предприятие, выпускавшее табак любых сортов — от самого дешёвого до самого дорогого.

Особой популярностью пользовался местный бальзам: о нём заговорили после эпидемии холеры, которая разразилась в 1830 году. В то время как болезнь уносила сотни жизней, в Сарепте не было зафиксировано ни единого заболевания! Ехали сюда не только за пряниками и бальзамом, но и за целебной минеральной водой — источники били прямо из земли. Так что неудивительно, что ко второй пол. XIX века селение с его деревянными тротуарами и каменными домами, многие из которых стоят по сей день, вошло в число самых прогрессивных населённых пунктов Саратовской и Астраханской губерний.

И ещё одна любопытная деталь: благодаря закрытости общины её население почти не увеличивалось. Браки заключались исключительно по жребию, никаких молодёжных гуляний никогда не устраивалось (с другой стороны, не было и изнасилований и внебрачных связей). К концу XIX века в Сарепте проживало всего около тысячи человек, но это не помешало ей стать административным центром волости. В 1920-е годы она превратилась в крупнейший рабочий пригород Царицына и стала называться в советской традиции — посёлок Красноармейск.

Однако вернёмся к истории большого города. С уходом «в тыл», с налаживанием мирной жизни начали возрождаться торговые связи. Восстановился волжский и донской транзит; в 1846 году открылась было конно-железная дорога, правда, в силу стечения ряда обстоятельств (рельеф, ориентирование исключительно на конно-бычью тягу, ошибки в проектировании) она оказалась нерентабельной и вскоре приказала долго жить. Царицын же через 15 лет получил Волго-Донскую железную дорогу. После отмены крепостного права начала стремительно развиваться промышленность. К нач. XX века уже функционировали металлургический, орудийный и другие заводы.

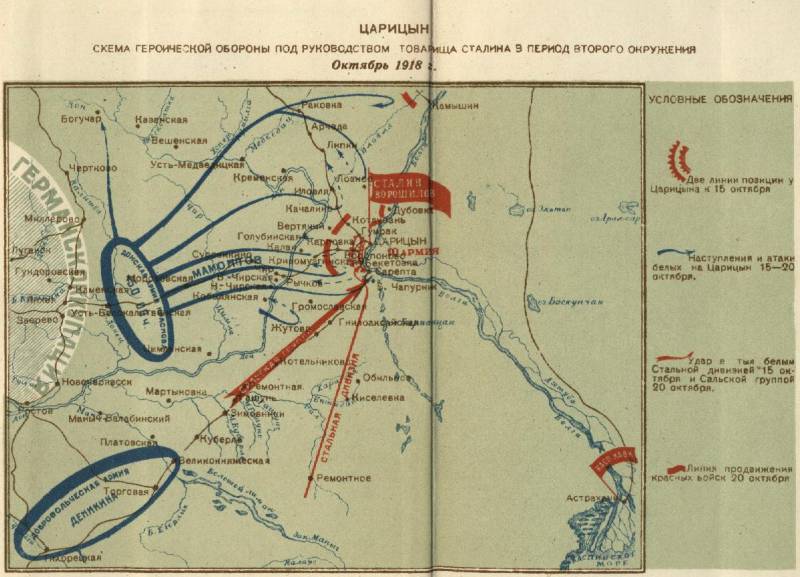

Правда, бунтарство и экстремизм у местных жителей, видимо, оставались в крови со времён крестьянских войн. Ибо как иначе объяснить тот факт, что незадолго до революции Царицын вдруг превращается в неофициальную столицу «Чёрной сотни» — экстремистского движения православно-монархического толка? Да и после октябрьских событий всё складывалось непросто. Будучи развитым промышленным городом, Царицын провозгласил Советскую власть уже 27 октября 1917 года и стал «красным» центром российского юга — в противовес новочеркасскому «белому» центру под руководством атамана войска Донского Петра Краснова. В 1918–1919 годах Краснов трижды безуспешно пытался покорить Царицын, но его обороной успешно руководил командующий Северо-Кавказским военным округом Иосиф Сталин. Город пал лишь после четвёртого штурма — после удара Кавказской армии генерала Петра Врангеля поздней весной 1919 года. Хотя белым он достался всего на полгода — к началу 1920-го Царицын отбили войска Красной армии. Город превратился из уездного в губернский центр, а в 1925 году сменил имя — стал Сталинградом, в знак признания заслуг Генерального секретаря ЦК ВКП(б) при обороне 1918–1919 годов.

Пятилетки 1930-х годов восстановили и приумножили разрушенное Гражданской войной. Сталинград получил ГРЭС, тракторный завод (знаменитый СТЗ), судоверфь, все «блага цивилизации» — от электричества до водопровода. Стоит учесть, что ударникам «великих строек» приходилось также преодолевать последствия повсеместного голода 1932–1933 годов. Несмотря на трудности, город рос и преображался. Пока не пришла война.

В мае 1942 года немцы срезали Барвенковский выступ, и перед ними открылись огромные просторы от Харькова до берегов Дона, не защищённые практически ничем. Пройдя четыреста с лишним километров, гитлеровцы взяли Ростов-на-Дону. Там группа армий «Юг» разделилась надвое — группа «А» повернула на Кавказ, группа «Б», в которую входила 6-я армия Фридриха Паулюса, рванула к Сталинграду. Взятие города Сталина имело не просто пропагандистское, но и «чисто практическое» значение: Германия отрезала, таким образом, богатый российский юг, захватывала контроль над Нижней Волгой. Немцы бросили в бой 270 тыс. человек, 3000 орудий, больше 1000 самолётов и до 700 танков. Сталинградский фронт мог противопоставить немцам 500 тыс. человек, но с техническим оснащением обстояло хуже: войска имели 2200 стволов артиллерии, отставание по авиации и танкам было ещё более ощутимым, 450 и 400 единиц соответственно.

Первые аккорды грандиозной баталии загремели в июле 1942-го на рубежах реки Чир. Используя превосходство в технике, немцы в течение десяти дней проломили советский фронт, вышли к Дону в районе Голубинского и создали угрозу глубокого прорыва. Но упорное сопротивление наших войск (подогретое в том числе и приказом «Ни шагу назад!») сорвало планы противника. Вместо стремительного броска получилось методичное продавливание обороны; враг дошёл до Сталинграда, правда, не так быстро, как ему хотелось. Танки вышли к Волге и тракторному заводу 23 августа. Одновременно варварская бомбардировка фугасными и зажигательными бомбами превратила большую часть города в развалины — погибли 90 тыс. человек… В сентябре враг начал сжимать кольцо, пытаясь взять город штурмом и сбросить его защитников в Волгу.

И вот тут всё пошло для немцев категорически не так. Вроде бы и опыт ведения уличных боёв у солдат и у командования имелся, и Волга простреливалась вся от берега до берега, и подкрепления осаждённым подходили уже сильно потрёпанными… По всему проблем возникнуть не должно было, но они возникли: их создали врагу наши солдаты. Они не желали ни сдаваться, ни отступать. Немцы вынуждены были медленно и тягуче зачищать квартал за кварталом, чтобы, зачистив, на другой день вновь обнаружить там советских солдат, отбивших позиции контратакой, пробравшихся по развалинам за дымом, пришедшим по подземным коммуникациям. Сражения шли за каждый дом, многие, как дом Павлова, вошли в историю под именами своих защитников. На СТЗ, ставшем линией фронта, под обстрелами ремонтировали танки; они уходили в бой прямо из заводских ворот.

Момент истины настал в конце октября — начале ноября. Перед немцами уже замаячил кошмар зимней кампании 1941-го, они торопились закончить дело, а советские войска держались в прямом смысле на пределе возможностей. 14 октября Паулюс начал последний рывок. Вряд ли когда-либо на столь крошечном участке фронта наступали столь мощные силы — тракторный завод и завод «Баррикады» атаковали целых пять дивизий, включая две танковые. Температура упала ниже минус пятнадцати, обороняющимся не хватало боеприпасов, провианта и главное — людей. Но то, что оставалось от 62-й армии генерал-лейтенанта Василия Чуйкова, буквально зубами вгрызлось в три микроскопических плацдарма — единственные клочки земли на этом, правом, берегу Волги.

За Волгой для них земли не было.

И произошло, казалось, невероятное. К сер. ноября немецкий натиск разбился о штыки защитников. А уже 19-го числа началось советское контрнаступление.

Создав абсолютное превосходство на участках наступления, советские войска ударили с севера и юга, нащупав в обороне противника самые слабые места. Хорошо известно, что основной удар был направлен на подразделения румын, уступавших немцам и в выучке, и в техническом оснащении. Попытки Паулюса исправить ситуацию успехом не увенчались, 23 ноября красные клещи сомкнулись в районе Калача. Адольф Гитлер требовал не оставлять город — это стало уже вопросом престижа; Паулюсу обещали поддержку извне, но попытки пробить советское кольцо или наладить снабжение окруженцев по воздушному мосту ситуацию не переломили. Нужно отдать врагу должное — солдаты 6-й армии проявили фанатизм и стойкость, близкую к нечеловеческой. В лютый мороз, с негодным обмундированием, фактически без еды немцы держались 23 дня. Однако к 26 января всё кончено: советские войска рассекли котёл, соединившись в районе Мамаева кургана. 30 января Гитлер присвоил Паулюсу фельдмаршальское звание, напомнив в радиограмме, что ни один немецкий фельдмаршал никогда не попадал в плен… Можно понять чувства и так держащегося на краю полководца, которому фактически предложили героически сдохнуть. На следующий день он направил в советский штаб просьбу принять капитуляцию. 2 февраля немецкое сопротивление прекратилось. В плен попало более 90 тыс. солдат и офицеров, 24 генерала — и, разумеется, фельдмаршал.

Катастрофа для вермахта была колоссальной. Но колоссальны оказались и раны, нанесённые Сталинграду. Уцелело всего 10% жилого фонда… и менее 10% жителей города. Погибших хоронили до лета 1943-го, неразорвавшиеся мины и бомбы убирали до лета 1945-го (и даже потом не раз находили страшные «клады»)… Добавим к этому необходимость восстанавливать в первую очередь «военку» — СТЗ снова давал танки уже к 1944-му; и послевоенный голод, вновь ударивший по Поволжью. Трудно представить, что в этих тяжелейших условиях сверхчеловеческого — очередного сверхчеловеческого! — напряжения сил и нервов только за годы войны город восстановил почти 40% жилого фонда! А с 1946-го восстановление Сталинграда стало отдельным пунктом республиканского бюджета. К концу послевоенной пятилетки по промышленным показателям город превзошёл довоенный уровень.

1950-е подарили городу новое лицо… и новое имя. В нач. десятилетия сюда пришёл «сталинский ампир», преобразивший город почти на 100%. Именно в это время возникли главные градообразующие акценты — торжественная Набережная 62-й армии с лестницей и пропилеями, центральная городская площадь Павших борцов и соединяющая их Аллея Героев, появившаяся на месте трёх улиц бывшего Царицына. Здесь находится памятное место, где 31 января 1943 года вознёсся красный флаг, утвердивший нашу победу в Сталинградской битве. В нач. 1950-х оформилась и главная улица города — проспект Ленина, входящий в топ-10 самых длинных улиц нашей страны — 15 км! В 1952 году в эксплуатацию был введён Волго-Донской канал с 24-метровой статуей Сталина у входа с волжской стороны… Однако в 1956 году Никита Хрущёв начал борьбу и с мёртвым Сталиным, и с архитектурными излишествами. Памятник Иосифу Виссарионовичу превратился в памятник Владимиру Ильичу (существующий и поныне), в градостроительные проекты в массовом порядке стали вносить изменения в целях искоренения этих самых «излишеств», в сторону упрощения и обеднения облика города… А в 1961-м «искоренили» и само слово «Сталинград», ставшее интернациональным и понятным на разных языках без перевода. Старый Царицын сгорел в огне Сталинграда, чтобы возродиться Волгоградом…

В 1965 году Волгограду присвоили статус города-героя.

Ныне главный символ города — несомненно, грандиозный мемориал на Мамаевом кургане. Возводить его начали в 1959 году, а закончили в 1967-м. Двести гранитных ступеней — как двести дней Сталинградской битвы — ведут к его вершине. От горельефа «Память поколений» — к площади Стоявших насмерть, где у бойца с автоматом и гранатой — лицо маршала Чуйкова, не отдавшего город немцам (маршал умер в 1982 году и был похоронен на Мамаевом кургане). От площади Стоявших насмерть, вдоль символических стен-руин, — к площади Героев. И снова вверх, мимо площади Скорби и Зала воинской славы, — к самой вершине, где возвышается 87-метровая, если считать с поднятым мечом, Родина-мать. Символ города, символ той битвы, символ нашей Победы. Это, пожалуй, лучшая работа скульптора Евгения Вучетича — почти 8 т железобетона, отлитая за один раз, чтобы, застывая, бетон не оставлял швов. Непрерывную его доставку обеспечивали колонны грузовиков-бетоновозов, специально маркированных, для того чтобы в дороге им обеспечивали беспрепятственное движение. Огромный 30-метровый меч сначала был сделан из нержавейки, обшитой титановыми листами; однако ветер так сильно деформировал пластины и раскачивал всю конструкцию, что в 1972 году меч пришлось заменить на цельностальной со специальными отверстиями, уменьшающими парусность… Ещё одна особенность скульптуры — она никак не соединена с утопленным в землю постаментом, свободно стоит на нём, удерживаемая лишь собственным весом. Вот и возникают то и дело вопросы: а что как сползёт? Тем более что ползут сами грунты Мамаева кургана — нестабильные майкопские глины. Об этом заговорили ещё в 1965 году. Тогда были предприняты первые попытки укрепить почву вокруг монумента. Предпринимались они и впоследствии, правда, горизонтальное смещение статуи достигло 75% от расчётно-допустимого. Впрочем, по данным руководства музея-заповедника «Сталинградская битва», в последние годы «сползание» идёт медленнее. Тем не менее в 2010 году началась очередная серия работ по ремонту и обеспечению безопасности грандиозной скульптуры. Специалисты говорят: нет, не упадёт.

Неменьшие проблемы пережил и сам Волгоград в новейшее, постсоветское время. Промышленность и коммунальное хозяйство вошли в стадию закритического спада. Строительство новых объектов заморозили практически повсеместно. Транспортная инфраструктура пришла в плачевное состояние. По её изношенности город вошёл в первую тройку по России… И ещё целый ряд «антирекордов» — от размеров зарплат до числа предприятий малого бизнеса на душу населения. В целом итог печален: Волгоград сейчас — самый бедный из российских городов-миллионников. А ведь, казалось бы, и климат хорош, и расположение выгодное, и туристов есть чем привлечь…

В последние годы начались кое-какие подвижки в городском и дорожном строительстве, шевельнулся вверх график роста промышленности. Ещё один шанс для города — чемпионат мира по футболу 2018 года. Специально для него в Волгограде строится новый стадион… Но пока ложки мёда тонут в бочке дёгтя. Позитивные сдвиги остаются незамеченными в груде оставшихся с 1990-х и «новоприобретённых» проблем, которые разгребать и разгребать…

Впрочем, городу не привыкать возрождаться из пепла. Была бы решимость людей — и остальное приложится.

Когда с напастями удалось совладать, Пётр распорядился возвести Царицынскую сторожевую линию, донское казачество дополнить драгунскими полками, выборы атамана отменить, а назначать его из Москвы. Вместе с тем с 1721 года казачьи полки вошли в Военную коллегию (в Министерство обороны, по-нашему) и стали, таким образом, надёжным оплотом царя.

Однако ужесточение крепостного права, запрет жаловаться на барина привели к новым недовольствам. Стали появляться самозванцы, выдающие себя за монарших особ. Одним из самых успешных оказался Емельян Пугачёв. Называя себя Петром III, он собрал войско из беглых крестьян, казаков, татар и башкир. После неудачной осады Оренбурга он отступал вниз по Волге. Многие города воспринимали его как героя и сдавались ему без боя, под колокольный звон (словно приветствуя монаршую особу). Единственным не покорившимся самозванцу городом тогда стал Царицын.

С сер. XVIII века в судьбе города начались перемены. В связи с продвижением русских войск в Крым, на Кавказ и в Среднюю Азию Царицын остался в тылу. В 1775 году ликвидировали Царицынскую сторожевую линию (просуществовавшую каких-то полвека), а роль южной границы взяли на себя Азово-Моздокские укрепления. Вскоре на картах появился Царицынский уезд, город стал обрастать пригородами, получил новый план застройки — уже без крепостных стен и валов. Помимо российских подданных в этих местах начали селиться приглашённые императрицей Екатериной II немецкие колонисты. Об их колонии — Сарепте — необходимо рассказать отдельно.

…Когда речь зашла об освоении Нижнего Поволжья переселенцами из Германии, Екатерина II издала в 1763 году манифест, согласно которому земли по Волге выше и ниже Саратова объявлялись свободными. Одна из колоний — Сарепта — образовалась под Царицыном. Среди колонистов были главным образом гернгутеры (последователи одной из ветвей Моравской церкви) и изгнанные из Богемии и Моравии последователи Яна Гуса. Всем им выдали ссуды, предоставили в пользование лучшую землю и дозволили самоуправление. Они могли строить заводы и фабрики, заниматься охотой и винокурением, не платить никаких податей и не служить в армии. Понятное дело, царицынцы невзлюбили своих привилегированных соседей.

В Сарепте имелись полотняные мануфактуры, кожевенный завод, фабрика по производству полушёлковых и ручное производство чисто шёлковых платков, пильная, крупорушка. Очень активно развивали сельское хозяйство. В частности, именно в Сарепте впервые в России начали разводить… горчицу, причём не как продукт питания, а как лечебную траву (а ведь многие, скорее всего, уверены, что это русская национальная приправа!). В нач. XIX века стали производить горчичное масло и порошок. Чтобы привить культуру выращивания горчицы, крестьянам бесплатно выдавали семена, а урожай потом централизованно скупали.

Прошло полвека, и точно так же в этих местах стали насаждать (в прямом смысле этого слова!) картофель — ещё один продукт, давно считающийся у нас национальным. Между прочим, это был своего рода «госзаказ» астраханского губернатора. Крестьяне поначалу противились — называли клубни «чёртовыми яблоками» и возделывание их считали большим грехом. Но постепенно (тоже через бесплатную раздачу посадочного материала) полюбили картошку. Тем более что она пришлась по вкусу местной детворе — её запекали в золе и с удовольствием ели.

О полной самодостаточности маленькой Сарепты свидетельствовали мыловаренный, свечной и кирпичный заводы, паровая химическая лаборатория по производству водки и пекарня, где готовили знаменитые «сарептинские» пряники. Их главным ингредиентом был нардек — арбузный мёд.

А ещё на территории общины располагалась известная табачная фабрика: сырьё туда поставляли напрямую с американских плантаций, и это было единственное у нас предприятие, выпускавшее табак любых сортов — от самого дешёвого до самого дорогого.

Особой популярностью пользовался местный бальзам: о нём заговорили после эпидемии холеры, которая разразилась в 1830 году. В то время как болезнь уносила сотни жизней, в Сарепте не было зафиксировано ни единого заболевания! Ехали сюда не только за пряниками и бальзамом, но и за целебной минеральной водой — источники били прямо из земли. Так что неудивительно, что ко второй пол. XIX века селение с его деревянными тротуарами и каменными домами, многие из которых стоят по сей день, вошло в число самых прогрессивных населённых пунктов Саратовской и Астраханской губерний.

И ещё одна любопытная деталь: благодаря закрытости общины её население почти не увеличивалось. Браки заключались исключительно по жребию, никаких молодёжных гуляний никогда не устраивалось (с другой стороны, не было и изнасилований и внебрачных связей). К концу XIX века в Сарепте проживало всего около тысячи человек, но это не помешало ей стать административным центром волости. В 1920-е годы она превратилась в крупнейший рабочий пригород Царицына и стала называться в советской традиции — посёлок Красноармейск.

Однако вернёмся к истории большого города. С уходом «в тыл», с налаживанием мирной жизни начали возрождаться торговые связи. Восстановился волжский и донской транзит; в 1846 году открылась было конно-железная дорога, правда, в силу стечения ряда обстоятельств (рельеф, ориентирование исключительно на конно-бычью тягу, ошибки в проектировании) она оказалась нерентабельной и вскоре приказала долго жить. Царицын же через 15 лет получил Волго-Донскую железную дорогу. После отмены крепостного права начала стремительно развиваться промышленность. К нач. XX века уже функционировали металлургический, орудийный и другие заводы.

Правда, бунтарство и экстремизм у местных жителей, видимо, оставались в крови со времён крестьянских войн. Ибо как иначе объяснить тот факт, что незадолго до революции Царицын вдруг превращается в неофициальную столицу «Чёрной сотни» — экстремистского движения православно-монархического толка? Да и после октябрьских событий всё складывалось непросто. Будучи развитым промышленным городом, Царицын провозгласил Советскую власть уже 27 октября 1917 года и стал «красным» центром российского юга — в противовес новочеркасскому «белому» центру под руководством атамана войска Донского Петра Краснова. В 1918–1919 годах Краснов трижды безуспешно пытался покорить Царицын, но его обороной успешно руководил командующий Северо-Кавказским военным округом Иосиф Сталин. Город пал лишь после четвёртого штурма — после удара Кавказской армии генерала Петра Врангеля поздней весной 1919 года. Хотя белым он достался всего на полгода — к началу 1920-го Царицын отбили войска Красной армии. Город превратился из уездного в губернский центр, а в 1925 году сменил имя — стал Сталинградом, в знак признания заслуг Генерального секретаря ЦК ВКП(б) при обороне 1918–1919 годов.

Пятилетки 1930-х годов восстановили и приумножили разрушенное Гражданской войной. Сталинград получил ГРЭС, тракторный завод (знаменитый СТЗ), судоверфь, все «блага цивилизации» — от электричества до водопровода. Стоит учесть, что ударникам «великих строек» приходилось также преодолевать последствия повсеместного голода 1932–1933 годов. Несмотря на трудности, город рос и преображался. Пока не пришла война.

В мае 1942 года немцы срезали Барвенковский выступ, и перед ними открылись огромные просторы от Харькова до берегов Дона, не защищённые практически ничем. Пройдя четыреста с лишним километров, гитлеровцы взяли Ростов-на-Дону. Там группа армий «Юг» разделилась надвое — группа «А» повернула на Кавказ, группа «Б», в которую входила 6-я армия Фридриха Паулюса, рванула к Сталинграду. Взятие города Сталина имело не просто пропагандистское, но и «чисто практическое» значение: Германия отрезала, таким образом, богатый российский юг, захватывала контроль над Нижней Волгой. Немцы бросили в бой 270 тыс. человек, 3000 орудий, больше 1000 самолётов и до 700 танков. Сталинградский фронт мог противопоставить немцам 500 тыс. человек, но с техническим оснащением обстояло хуже: войска имели 2200 стволов артиллерии, отставание по авиации и танкам было ещё более ощутимым, 450 и 400 единиц соответственно.

Первые аккорды грандиозной баталии загремели в июле 1942-го на рубежах реки Чир. Используя превосходство в технике, немцы в течение десяти дней проломили советский фронт, вышли к Дону в районе Голубинского и создали угрозу глубокого прорыва. Но упорное сопротивление наших войск (подогретое в том числе и приказом «Ни шагу назад!») сорвало планы противника. Вместо стремительного броска получилось методичное продавливание обороны; враг дошёл до Сталинграда, правда, не так быстро, как ему хотелось. Танки вышли к Волге и тракторному заводу 23 августа. Одновременно варварская бомбардировка фугасными и зажигательными бомбами превратила большую часть города в развалины — погибли 90 тыс. человек… В сентябре враг начал сжимать кольцо, пытаясь взять город штурмом и сбросить его защитников в Волгу.

И вот тут всё пошло для немцев категорически не так. Вроде бы и опыт ведения уличных боёв у солдат и у командования имелся, и Волга простреливалась вся от берега до берега, и подкрепления осаждённым подходили уже сильно потрёпанными… По всему проблем возникнуть не должно было, но они возникли: их создали врагу наши солдаты. Они не желали ни сдаваться, ни отступать. Немцы вынуждены были медленно и тягуче зачищать квартал за кварталом, чтобы, зачистив, на другой день вновь обнаружить там советских солдат, отбивших позиции контратакой, пробравшихся по развалинам за дымом, пришедшим по подземным коммуникациям. Сражения шли за каждый дом, многие, как дом Павлова, вошли в историю под именами своих защитников. На СТЗ, ставшем линией фронта, под обстрелами ремонтировали танки; они уходили в бой прямо из заводских ворот.

Момент истины настал в конце октября — начале ноября. Перед немцами уже замаячил кошмар зимней кампании 1941-го, они торопились закончить дело, а советские войска держались в прямом смысле на пределе возможностей. 14 октября Паулюс начал последний рывок. Вряд ли когда-либо на столь крошечном участке фронта наступали столь мощные силы — тракторный завод и завод «Баррикады» атаковали целых пять дивизий, включая две танковые. Температура упала ниже минус пятнадцати, обороняющимся не хватало боеприпасов, провианта и главное — людей. Но то, что оставалось от 62-й армии генерал-лейтенанта Василия Чуйкова, буквально зубами вгрызлось в три микроскопических плацдарма — единственные клочки земли на этом, правом, берегу Волги.

За Волгой для них земли не было.

И произошло, казалось, невероятное. К сер. ноября немецкий натиск разбился о штыки защитников. А уже 19-го числа началось советское контрнаступление.

Создав абсолютное превосходство на участках наступления, советские войска ударили с севера и юга, нащупав в обороне противника самые слабые места. Хорошо известно, что основной удар был направлен на подразделения румын, уступавших немцам и в выучке, и в техническом оснащении. Попытки Паулюса исправить ситуацию успехом не увенчались, 23 ноября красные клещи сомкнулись в районе Калача. Адольф Гитлер требовал не оставлять город — это стало уже вопросом престижа; Паулюсу обещали поддержку извне, но попытки пробить советское кольцо или наладить снабжение окруженцев по воздушному мосту ситуацию не переломили. Нужно отдать врагу должное — солдаты 6-й армии проявили фанатизм и стойкость, близкую к нечеловеческой. В лютый мороз, с негодным обмундированием, фактически без еды немцы держались 23 дня. Однако к 26 января всё кончено: советские войска рассекли котёл, соединившись в районе Мамаева кургана. 30 января Гитлер присвоил Паулюсу фельдмаршальское звание, напомнив в радиограмме, что ни один немецкий фельдмаршал никогда не попадал в плен… Можно понять чувства и так держащегося на краю полководца, которому фактически предложили героически сдохнуть. На следующий день он направил в советский штаб просьбу принять капитуляцию. 2 февраля немецкое сопротивление прекратилось. В плен попало более 90 тыс. солдат и офицеров, 24 генерала — и, разумеется, фельдмаршал.

Катастрофа для вермахта была колоссальной. Но колоссальны оказались и раны, нанесённые Сталинграду. Уцелело всего 10% жилого фонда… и менее 10% жителей города. Погибших хоронили до лета 1943-го, неразорвавшиеся мины и бомбы убирали до лета 1945-го (и даже потом не раз находили страшные «клады»)… Добавим к этому необходимость восстанавливать в первую очередь «военку» — СТЗ снова давал танки уже к 1944-му; и послевоенный голод, вновь ударивший по Поволжью. Трудно представить, что в этих тяжелейших условиях сверхчеловеческого — очередного сверхчеловеческого! — напряжения сил и нервов только за годы войны город восстановил почти 40% жилого фонда! А с 1946-го восстановление Сталинграда стало отдельным пунктом республиканского бюджета. К концу послевоенной пятилетки по промышленным показателям город превзошёл довоенный уровень.

1950-е подарили городу новое лицо… и новое имя. В нач. десятилетия сюда пришёл «сталинский ампир», преобразивший город почти на 100%. Именно в это время возникли главные градообразующие акценты — торжественная Набережная 62-й армии с лестницей и пропилеями, центральная городская площадь Павших борцов и соединяющая их Аллея Героев, появившаяся на месте трёх улиц бывшего Царицына. Здесь находится памятное место, где 31 января 1943 года вознёсся красный флаг, утвердивший нашу победу в Сталинградской битве. В нач. 1950-х оформилась и главная улица города — проспект Ленина, входящий в топ-10 самых длинных улиц нашей страны — 15 км! В 1952 году в эксплуатацию был введён Волго-Донской канал с 24-метровой статуей Сталина у входа с волжской стороны… Однако в 1956 году Никита Хрущёв начал борьбу и с мёртвым Сталиным, и с архитектурными излишествами. Памятник Иосифу Виссарионовичу превратился в памятник Владимиру Ильичу (существующий и поныне), в градостроительные проекты в массовом порядке стали вносить изменения в целях искоренения этих самых «излишеств», в сторону упрощения и обеднения облика города… А в 1961-м «искоренили» и само слово «Сталинград», ставшее интернациональным и понятным на разных языках без перевода. Старый Царицын сгорел в огне Сталинграда, чтобы возродиться Волгоградом…

В 1965 году Волгограду присвоили статус города-героя.

Ныне главный символ города — несомненно, грандиозный мемориал на Мамаевом кургане. Возводить его начали в 1959 году, а закончили в 1967-м. Двести гранитных ступеней — как двести дней Сталинградской битвы — ведут к его вершине. От горельефа «Память поколений» — к площади Стоявших насмерть, где у бойца с автоматом и гранатой — лицо маршала Чуйкова, не отдавшего город немцам (маршал умер в 1982 году и был похоронен на Мамаевом кургане). От площади Стоявших насмерть, вдоль символических стен-руин, — к площади Героев. И снова вверх, мимо площади Скорби и Зала воинской славы, — к самой вершине, где возвышается 87-метровая, если считать с поднятым мечом, Родина-мать. Символ города, символ той битвы, символ нашей Победы. Это, пожалуй, лучшая работа скульптора Евгения Вучетича — почти 8 т железобетона, отлитая за один раз, чтобы, застывая, бетон не оставлял швов. Непрерывную его доставку обеспечивали колонны грузовиков-бетоновозов, специально маркированных, для того чтобы в дороге им обеспечивали беспрепятственное движение. Огромный 30-метровый меч сначала был сделан из нержавейки, обшитой титановыми листами; однако ветер так сильно деформировал пластины и раскачивал всю конструкцию, что в 1972 году меч пришлось заменить на цельностальной со специальными отверстиями, уменьшающими парусность… Ещё одна особенность скульптуры — она никак не соединена с утопленным в землю постаментом, свободно стоит на нём, удерживаемая лишь собственным весом. Вот и возникают то и дело вопросы: а что как сползёт? Тем более что ползут сами грунты Мамаева кургана — нестабильные майкопские глины. Об этом заговорили ещё в 1965 году. Тогда были предприняты первые попытки укрепить почву вокруг монумента. Предпринимались они и впоследствии, правда, горизонтальное смещение статуи достигло 75% от расчётно-допустимого. Впрочем, по данным руководства музея-заповедника «Сталинградская битва», в последние годы «сползание» идёт медленнее. Тем не менее в 2010 году началась очередная серия работ по ремонту и обеспечению безопасности грандиозной скульптуры. Специалисты говорят: нет, не упадёт.

Неменьшие проблемы пережил и сам Волгоград в новейшее, постсоветское время. Промышленность и коммунальное хозяйство вошли в стадию закритического спада. Строительство новых объектов заморозили практически повсеместно. Транспортная инфраструктура пришла в плачевное состояние. По её изношенности город вошёл в первую тройку по России… И ещё целый ряд «антирекордов» — от размеров зарплат до числа предприятий малого бизнеса на душу населения. В целом итог печален: Волгоград сейчас — самый бедный из российских городов-миллионников. А ведь, казалось бы, и климат хорош, и расположение выгодное, и туристов есть чем привлечь…

В последние годы начались кое-какие подвижки в городском и дорожном строительстве, шевельнулся вверх график роста промышленности. Ещё один шанс для города — чемпионат мира по футболу 2018 года. Специально для него в Волгограде строится новый стадион… Но пока ложки мёда тонут в бочке дёгтя. Позитивные сдвиги остаются незамеченными в груде оставшихся с 1990-х и «новоприобретённых» проблем, которые разгребать и разгребать…

Впрочем, городу не привыкать возрождаться из пепла. Была бы решимость людей — и остальное приложится.

Автор: Лев