Крейсера проекта 68-бис: "Свердлов" против британского тигра. Часть 2

Интересно, кстати, что массы Mark 6 и СМ-5-1 различаются незначительно – 37,7 т Mark 6 против 45,8 т СМ-5-1, т.е. в части весов и занимаемого пространства они сопоставимы, хотя можно предположить, что «англичанка» требует меньшего расчета.

Итак, мы пришли к тому, что ПВО-возможности 152-мм артиллерии легкого крейсера «Тайгер» многократно превосходят таковые у главного калибра кораблей проекта 68-бис, но при этом 76-мм британский «второй калибр» очень уступает советским «соткам» «Свердлова» и в качестве, и в количестве. Как же сравнить общие возможности ПВО этих кораблей?

Можно предложить достаточно примитивный способ – по огневой производительности. Мы уже рассчитали таковую на пятиминутный бой для 76-мм британской и 100-мм советской установок. Английская 152-мм двухорудийная башня способна за минуту выпустить 30 зенитных снарядов весом 59,9 кг каждый, т.е. 1 797 кг в минуту или 8 985 кг за 5 минут, соответственно две такие башни за то же время выпустят 17 970 кг. Прибавим к этому массу снарядов трех 76-мм «спарок» - 6 487,2 кг и получим, что в течение 5 минут интенсивного боя легкий крейсер «Тайгер» способен выпустить 24 457,2 кг зенитных снарядов. Шесть СМ-5-1 советского «Свердлова» имеют меньшую огневую производительность – вместе они выпустят 14 040 кг металла. Можно, конечно, возразить, что автор сравнивает возможности кораблей при стрельбе на оба борта, а вот в случае отражения атаки с одного борта подавляющее преимущество окажется у британского крейсера, и это правда: две 76-мм установки и 2 152-мм башни за 5 минут выпустят 22,3 т металла, а три советских СМ-5-1 – всего лишь чуть больше 7 тонн. Однако следует помнить, что те же американцы и тогда, и много позднее стремились организовывать воздушные атаки с разных направлений, подобно знаменитым «звездным» налетам японцев во Второй мировой и логичнее будет все же рассматривать именно такую (а не «однобортную») форму воздушной атаки.

А еще не надо забывать вот о чем: по дальнобойности советская «сотка» СМ-5-1 опережает не только 76-мм, но и 152-мм британские артустановки. Подлетное время на средних дистанциях 100-мм снарядов ниже (поскольку выше начальная скорость), соответственно есть возможность быстрее корректировать огонь. Но еще до того, как вражеские самолеты войдут в зону поражения СМ-5-1, они будут обстреляны главным калибром «Свердлова» - практика учений показывает, что советские 152-мм пушки успевали дать 2-3 залпа по мишеням типа ЛА-17Р, имеющим скорость от 750 до 900 км/ч. А кроме того, у советского крейсера имеются еще и 32 ствола 37-мм зенитных автоматов, которые хотя и стары, но все же вполне смертоносны для приблизившегося на дистанцию огня самолета противника – ничего подобного у английского «Тайгера» нет.

Все вышесказанное, конечно, не обеспечивает советскому крейсеру превосходства или хотя бы равенства в возможностях ПВО, но нужно понимать – хотя британский «Тайгер» имеет преимущество по данному параметру, оно не абсолютно. В части ПВО британский легкий крейсер превосходит корабли проекта 68-бис - возможно, на десятки процентов, но отнюдь не на порядки.

В целом же можно говорить, что легкие крейсера «Свердлов» и «Тайгер» сопоставимы по своим возможностям, за небольшим преимуществом советского корабля. «Свердлов» крупнее и имеет большую боевую устойчивость, он лучше бронирован, чуть более быстроходен и имеет преимущество в дальности хода (до 9 тыс. морских миль против 6,7 тыс.). Его возможности в артиллерийском бою против надводного противника выше, но против воздушного – ниже, чем у британского крейсера. Соответственно, можно констатировать, что за счет применения более современных (в сущности, можно говорить о следующем поколении) артиллерии и СУО, англичане смогли сделать сопоставимый со «Свердловым» крейсер в существенно меньшем водоизмещении – все же «Тайгер» почти на 40% меньше.

Но стоило ли оно того? Ретроспективно можно утверждать – нет, не стоило. Ведь что, в сущности, произошло? И СССР, и Великобритания после войны испытывали потребность в современных артиллерийских крейсерах. Но СССР, взяв проверенную технику, к 1955 г достроил 5 кораблей проекта 68К, заложил и сдал флоту 14 крейсеров 68-бис, тем самым создал основу надводного флота и «кузницу кадров» океанского ВМФ будущего. При этом в СССР не пытались внедрить универсальные шестидюймовые «суперпушки», а разрабатывали принципиально новое морское оружие.

А что сделали англичане? Потратив время и деньги на разработку универсальных крупнокалиберных артсистем, они ввели-таки в строй три крейсера типа «Тайгер» - в 1959, 1960 и 1961 гг соответственно. Они действительно стали вершиной артиллерийского дела, но при этом не имели ощутимого превосходства над построенными ранее «Свердловыми». А самое главное – они и не являлись его аналогами. Головной крейсер проекта 68-бис вошел в строй в 1952 году, за 7 лет до головного «Тайгера». А спустя каких-то 3 года после того, как «Тайгер» вступил в строй, флоты США и СССР пополнили ракетные крейсера «Олбани» и «Грозный» - и вот они-то имеют куда больше оснований считаться ровесниками британского крейсера, нежели «Свердлов».

Возможно, если бы англичане меньше времени и средств уделили своим чисто артиллерийским «Тайгерам», то их крейсера УРО типа «Каунти» (переклассифицированные впоследствии в эскадренные миноносцы) не выглядели бы столь ущербно на фоне первых советских и американских ракетных крейсеров. Впрочем, это уже совсем другая история…

К сожалению, о шведских и нидерландских крейсерах ни в отечественных источниках, ни русскоязычном интернете сведений почти нет, а имеющиеся данные весьма противоречивы. Вот, например, шведский «Тре Крунур» - при стандартном водоизмещении в 7 400 тонн ему приписывается бронирование весом 2100 т, т.е. 28% от стандартного водоизмещения! Ни один иностранный легкий крейсер не имел подобного соотношения – вес брони итальянских «Джузеппе Гарибальди» составлял 2131 т, советских «Чапаевых» - 2339 т, но они были куда крупнее шведского корабля. При этом сведения о схеме бронирования весьма отрывочны: утверждается, что корабль имел внутренний бронепояс толщиной 70-80 мм, и при этом две плоских бронепалубы по 30 мм толщиной каждая, примыкавшие к нижней и верхней кромке бронепояса. Но как такое может быть? Ведь машинные и котельные отделения не резиновые – у легких крейсеров, да и любых иных кораблей никогда не было плоской бронепалубы по нижней кромке бронепояса. Бронепалуба либо лежала на верхней кромке, либо же имела скосы, чтобы в районе котельных и машинных отделений обеспечить достаточное пространство между бронепалубой и днищем. Русскоязычные источники утверждают, что помимо указанных 30 мм бронепалуб:

«Над жизненно важными местами имелась дополнительная броня толщиной 20-50 мм»

Обычно под этим понимаются котельные и машинные отделения, а также районы артиллерийских погребов, но дело в том, что домысливать технические характеристики боевых кораблей – дело весьма опасное. Мы уже рассмотрели случай, когда на основании неверной и неполной информации было сделано утверждение, что американский «Кливленд» в 1,5 раза превосходит по бронированию советские крейсера 68-бис, в то время как фактически его защита была слабее таковой у «Свердлова». Допустим все же, что речь идет о защите котельных, машинных отделений и районов башен главного калибра, но тогда следовало бы ожидать указания на суммарную толщину бронепалуб на уровне 80 – 110 мм, в то время как источники сообщают о всего лишь 30+30 мм!

Еще больше запутывает дело утверждение о сходстве схем бронирования «Тре Крунур» и итальянского легкого крейсера «Джузеппе Гарибальди». Последний имел два разнесенных бронепояса – борт защищался 30 мм броней, за ним шел второй бронепояс толщиной 100 мм. Что интересно – бронепояс был изогнутым, т.е. его верхняя и нижняя кромки соединялись с верхней и нижней кромкой 30 мм внешнего бронепояса, образуя как бы полукруг. На уровне верхней кромки бронепоясов накладывалась 40 мм бронепалуба, а выше бронепояса борт защищался 20 мм бронеплитами. Таким образом, вопреки утверждениям о схожести, согласно описаниям русскоязычных источников, схема бронирования «Гарибальди» не имеет с «Тре Крунур» ничего общего. Еще больше ситуацию запутывают рисунки шведского крейсера – практически на всех ясно показан внешний бронепояс, в то время как из описания следует, что пояс у «Тре Крунур» внутренний, а значит, никак не должен быть виден на рисунке.

Здесь можно предположить банальные ошибки перевода: если допустить, что «две 30-мм бронепалубы» шведского крейсера на самом деле являются внешним 30 мм бронепоясом (который мы и видим на рисунках), к которому главный, внутренний, толщиной 70-80 мм примыкает и нижней и верхней кромкой (аналогично «Гарибальди»), тогда схема бронезащиты «Тре Крунур» действительно становится похожей на итальянский крейсер. В этом случае понятна и «дополнительная броня» толщиной 20-50 мм – это бронепалуба, дифференцированная по важности районов защиты. Башни «Тре Крунур» имели посредственную защиту – 127-мм лобовая плита, 50 мм крыша и 30 мм стенки (175, 65 и 75 мм соответственно у советских крейсеров), а вот про барбеты источники ничего не говорят, хотя сомнительно, чтобы шведы о них забыли. Если допустить, что барбеты имели сопоставимую с лобовой плитой толщину, то их масса получалась немаленькой, кроме этого – источники отмечают наличие толстой (20 мм) верхней палубы, которая, строго говоря, броней не являлась, поскольку выполнялась из судостроительной стали, но все же могла обеспечить некоторую дополнительную защиту. И если предположить, что «Тре Крунур» имел барбеты на уровне «Гарибальди», т.е. порядка 100 мм, вертикальное бронирование 100-110 мм (30+70 или 30+80 мм, но фактически даже больше, т.к. второй бронепояс выполнялся изогнутым и его приведенная толщина оказывалась больше) и 40-70 мм бронепалубу (куда помимо собственно брони засчитали и 20 мм судостроительной стали, что неверно, но некоторые страны так делали) – то общая масса брони, быть может, и достигнет искомых 2100 т.

Но как тогда в 7 400 тонн стандартного водоизмещения шведского крейсера могло вместиться все остальное? Ведь, помимо большой массы брони, корабль имел весьма сильную энергетическую установку, имевшую номинальную мощность в 90 000 л.с., при форсировании – до 100 000 л.с. Вероятно, использовались котлы с повышенными параметрами пара, но все равно масса установки должна была оказаться весьма значительной. А семь шестидюймовых орудий в трех башнях…

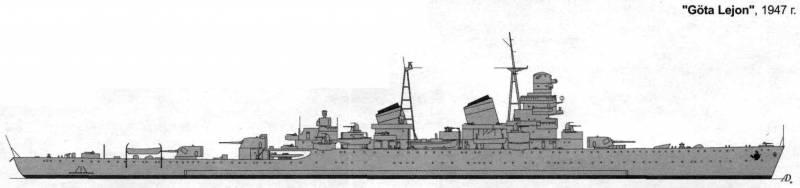

Легкий крейсер типа "Тре Крунур"

Получается парадокс - ни одна страна мира не смогла создать легкого крейсера, по своим возможностям и размерам не то, чтобы равного, но даже хоть сколько-то близкого «Тре Крунур»! Британские «Фиджи» и «Минотавры», французские «Ла Галиссоньеры», итальянские «Раймондо Монтекукколи» имели значительно более слабое бронирование, сопоставимые по мощности энергетические установки, но были существенно крупнее «Тре Крунур». Экономия на вооружении за счет отказа от промежуточного зенитного калибра? Это ничего не объясняет: три башни «Тре Крунур» весили не меньше 370 т, а три башни «Ла Галиссоньера» - 516 т. Четыре 90-мм французских спарки имели куда меньшую массу, нежели десять спаренных и семь одноствольных 40-мм «Бофорсов». Таким образом, разница в весе артиллерийского вооружения «француза» и «шведа» есть, но она относительно невелика – не более 150, ну может, 200 тонн. Энергетическая установка у французов даже слабее, чем у шведского корабля – 84 тыс. л.с. вместо 90 тыс. л.с. Но на бронирование французы смогли выделить всего 1460 тонн, т.е. на 640 тонн меньше, чем шведы! И это при том, что стандартное водоизмещение «Ла Галиссоньера» на 200 тонн больше!

А ведь «Тре Крунур» - крейсер, который достраивался уже после войны. В это время, в связи с изменившимися требованиями морского боя, на корабли приходилось ставить значительно больше всякого оборудования (в первую очередь – радиолокационного, но не только), чем по довоенным проектам. Больше оборудования, больше места под его размещение, больше экипажа для его обслуживания и, соответственно, при равном количестве артиллерийских стволов послевоенные корабли оказывались тяжелее, чем довоенные. Но, почему-то, не в случае шведского крейсера.

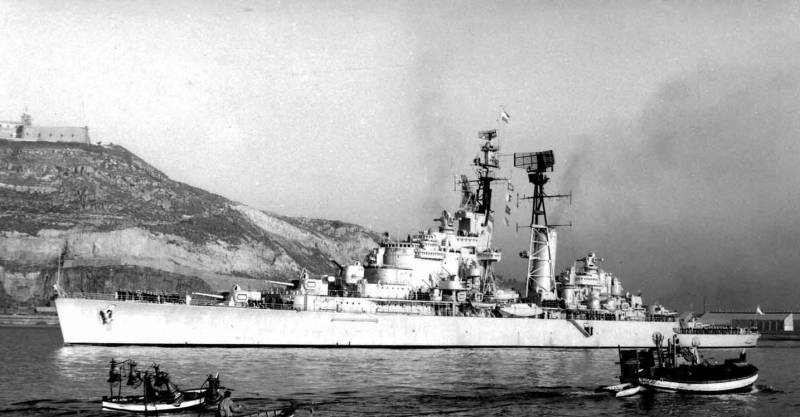

Интересно сопоставить «Тре Крунур» и нидерландский крейсер «Де Зевен Провинсен».

В части вооружения корабли почти идентичны: в качестве главного калибра «Де Зевен Провинсен» имеет восемь орудий 152-мм/53 орудий модели 1942 г производства компании «Бофорс», против семи абсолютно таких же пушек на «Тре Крунур». Орудия «Де Зевен Провинсен» размещались в четырех двухорудийных башнях – точных копиях тех, что украшали корму шведского крейсера. Разница лишь в том, что «Де Зевен Провинсен» и в носу имел пару двухорудийных башен, а «Тре Крунур» - одну трехорудийную. Количество зенитных автоматов также сопоставимо: – 4*2- 57-мм и 8*1- 40-мм «Бофорсов» у «Де Зевен Провинсен» против 10*2-40-мм и 7*1-40-мм «Бофорсов» у «Тре Крунур».

А вот бронирование «Де Зевен Провинсен» ощутимо слабее, чем у шведского корабля – внешний бронепояс толщиной 100 мм, уменьшающийся к оконечностям до 75 мм, палуба – всего лишь 20-25 мм. Энергетическая установка нидерландского крейсера на 5 000 л.с. слабее шведского. Но при этом «Де Зевен Провинсен» значительно больше «Тре Крунур» - он имеет 9 529 т стандартного водоизмещения против 7 400 т «шведа»!

Возможно, что «Тре Крунур» стал жертвой завышенных амбиций адмиралов – кораблестроители как-то смогли упихнуть «хотелки» моряков в очень малое водоизмещение, но это наверняка сказалось на эффективности корабля. Попытки такого рода существовали во все времена военного кораблестроения, но они практически никогда не становились удачными. Возможно также, что шведский крейсер имел более скромные ТТХ, искаженные в западной печати, как это произошло с американским легким крейсером «Кливленд». В любом случае сравнение «Тре Крунур» со «Свердловым» на основании табличных ТТХ не будет корректным.

Что касается «Де Зевен Провинсен», то здесь сравнение крайне затруднено почти полным отсутствием информации по его главному калибру: 152-мм/53 орудиям компании «Бофорс». В различных источниках указывается скорострельность либо 10-15, либо 15 выстр/мин., но последняя цифра вызывает большие сомнения. Если англичане, создавая 152-мм орудие с аналогичной скорострельностью для «Тайгера», вынуждены были применить водяное охлаждение стволов, то на крейсерах Швеции и Нидерландов мы ничего подобного не наблюдаем

Кормовые башни легкого крейсера типа "Тре Крунур"

Англоязычные источники также не радуют – например, известнейшая электронная энциклопедия NavWeaps утверждает, что скорострельность данного орудия зависела от типа снаряда – 10 выстр/мин для бронебойного (АР) и 15 – для зенитного (АА). Все бы ничего, но в разделе боеприпасов энциклопедия указывает наличие только осколочно-фугасных (НЕ) снарядов!

Ничего не ясно о скоростях горизонтальной и вертикальной наводки 152-мм башен, без чего невозможно дать оценку способности орудий вести огонь по воздушным целям. Утверждается, что орудия имели полностью механизированное заряжание на любом угле возвышения, но при этом масса башни «Де Зевен Провинсен» значительно легче, чем у легкого крейсера «Тайгер» - 115 т против 158,5 т, а ведь британцы свою башню создали на 12 лет позже. Универсальные двухорудийные 152-мм башни для крейсеров типа «Ворчестер», вошедших в строй на год позднее «Тре Крунур», весили свыше 200 т, должны были обеспечивать 12 выстр/мин, но были технически ненадежными.

152-мм орудия «Де Зевен Провинсен» стреляли 45,8 кг снарядом, разгоняя его до начальной скорости 900 м/сек. По своим баллистическим качествам детище компании «Бофорс» уступало советской Б-38, сообщавшей 55 кг снаряду скорость 950 м/сек., но все же превосходило по дальности британскую шестидюймовку «Тайгера» и способно было забросить снаряд на 140 кбт. Соответственно, дистанция эффективного огня у нидерландского крейсера составляла примерно 107 кбт и это уже ближе к возможностям главного калибра «Свердлова». Если «Де Зевен Провинсен» действительно в боевых условиях был способен развить скорострельность в 10 выстр/мин на ствол, то он обладал большей огневой производительностью по сравнению с советским крейсером – 80 снарядов в минуту против 60 у «Свердлова». Но все же крейсер проекта 68-бис обладал преимуществом в дальности и в могуществе снаряда: 25 мм бронепалуба «Де Зевен Провинсен» никак не могла сопротивляться 55 кг советскому снаряду на дистанциях 100-130 кбт, а вот 50 мм палубной брони «Свердлова» удар легкого нидерландского снаряда, скорее всего, отразили бы. Кроме этого, мы знаем, что СУО советского корабля обеспечивало эффективную стрельбу главного калибра на большие дистанции, но мы ничего не знаем о приборах управления стрельбой и РЛС «Де Зевен Провинсен», которые могли оказаться далеко не столь совершенными.

Что касается зенитного огня, то при максимальной паспортной скорострельности в 15 выстр/мин восемь орудий главного калибра «Де Зевен Провинсен» выбрасывали почти 5,5 тонн снарядов в минуту. Шесть СМ-5-1 советского крейсера (также взят максимум – 18 выстр/мин на ствол) – только 3,37 т. Это существенное преимущество, и оно становилось подавляющим в случае обстрела одиночной воздушной цели («Свердлов» не мог, в отличие от «Де Зевен Провинсен», вести огонь всеми установками на один борт). Но следует учитывать, что, в отличие от пушек нидерландского корабля, отечественные СМ-5-1 были стабилизированы, и это обеспечивало им лучшую точность. Кроме того, на вооружение советских установок поступали снаряды с радиовзрывателями (хотя, по всей видимости, это случилось в середине или конце 50-х годов), а вот сведениями о том, что подобными снарядами располагали шведские или нидерландские крейсера, автор настоящей статьи не располагает. Если предполагать, что снарядов с радиовзрывателями у «Де Зевен Провинсен» не имелось, то преимущество в ПВО переходит к советскому крейсеру. Кроме того, приведенные выше цифры никак не учитывают хотя бы и скромные, но все же существовавшие возможности стрельбы главным калибром «Свердлова» по воздушной цели. И самое главное – как и в случае с главным калибром, мы не располагаем информацией о качестве приборов управления зенитной стрельбой нидерландского и шведского крейсеров.

Что касается эффективности зенитных автоматов, то по количеству стволов, безусловно, лидирует советский крейсер, однако эффективность 57-мм установок «Бофорс» должна быть ощутимо выше отечественного 37-мм автомата В-11. Впрочем, для того чтобы уравняться в возможностях с советским кораблем, одна 57-мм «спарка» должна быть эквивалентна трем установкам В-11, что несколько сомнительно.

В целом же можно констатировать, что «Де Зевен Провинсен» уступает советскому крейсеру проекта 68-бис в артиллерийском бою, но значительно превосходит (при наличии снарядов с радиовзрывателями) в части ПВО. Однако этот вывод верен лишь в том случае, если главный калибр нидерландского крейсера полностью соответствует характеристикам, которые дают ему русскоязычные источники, если ПУС и РЛС крейсера не уступают советским, если главный калибр был обеспечен снарядами с радиовзрывателем… При том что перечисленные выше допущения весьма сомнительны. Но даже и в наиболее благоприятном для «Де Зевен Провинсен» варианте, по совокупности боевых качеств он не имеет превосходства над советским крейсером проекта 68-бис.

Эта статья должна была завершить цикл об артиллерийских крейсерах советского флота, но сравнение кораблей типа «Свердлов» с иностранными крейсерами неожиданно затянулось, и на описание задач артиллерийских крейсеров в послевоенном ВМФ СССР места уже не осталось.

Продолжение следует…

Автор: Андрей из Челябинска