Броненосцы типа «Пересвет». Прекрасная ошибка. Часть 2

Немцы «вложились» в бронепояс: длинный (99,05 м), но весьма узкий (2,45 м), он был ультимативно прочен. Бронепояс защищал 4/5 длины корабля (от самого форштевня, только корма оставалось неприкрытой) и на протяжении 61,8 м состоял из 300 мм крупповской брони, хотя к носу толщина уменьшалась до 250, потом 150 и 100 мм. В таком виде германская защита была «неубиваемой» не то, что для 254-мм, но даже и для мощнейших 305-мм орудий иностранных флотов. Бронепалуба была плоской и касалась верхних кромок бронепояса, корма защищалась подобием карапасной палубы, и все это имело достаточно приличную для своего времени толщину.

Но вот выше бронепояса бронировались только рубки и артиллерия, и это было далеко не лучшим решением с точки зрения непотопляемости корабля. При нормальном водоизмещении бронепояс «Кайзера Фридриха III» должен был возвышаться над ватерлинией всего на 80 см, и этого было, конечно, совершенно недостаточно для сколько-то надежной защиты борта. Даже на относительно тихой воде (волнение в 3-4 балла) высота волн уже достигает 0,6-1,5 м, и это не считая волнения от движения корабля. Иными словами, любые разрушения борта поверх бронепояса угрожают обширными затоплениями, а ведь никогда нельзя исключать подводной пробоины, способной вызвать крен и/или дифферент, в результате которого верхняя кромка бронепояса окажется под водой и в этом случае затопления могут стать неконтролируемыми.

Наоборот, цитадель британского "Ринауна", созданная из брони Гарвея была весьма короткой (64 м) и защищала не более 55% его длины. Но зато она была высокой – помимо нижнего пояса из 203-мм плит имелся и верхний 152-мм пояс, в результате чего борт в районе цитадели оказался бронирован на высоту 2,8 м. С такой высотой защиты уже не было оснований опасаться серьезных затоплений внутри цитадели – с кормы и с носа она «закрывалась» мощными траверзами.

Все это создавало дополнительную защиту – англичане полагали, что их 76 мм скос вкупе с углем в ямах создавал защиту, эквивалентную 150 мм брони. Уверенность несколько сомнительная, но все же нельзя не согласиться с тем, что пусть и не самая толстая, но наклонная броня, скорее всего, окажется «не по зубам» прибившему бронепояс снаряду, который, к тому же, будет иметь неплохие шансы вообще рикошетировать от нее. Что же до оконечностей вне пределов цитадели, то по замыслам англичан, толстая карапасная палуба, уходящая под ватерлинию вкупе с большим количеством небольших герметичных отсеков, локализуют затопления конечностей. Да и, по их расчетам, даже разрушение оконечностей не приведет к гибели корабля – сохраняя целой цитадель, он все равно сохранит плавучесть.

"Ринаун", 1901 г

В теории это все выглядело отлично, но практика русско-японской войны опровергла эти воззрения. Как выяснилось, сама по себе бронепалуба со скосами, без бортовой брони являлась плохой защитой – даже в тех случаях, когда она не было пробита, все равно возникали щели, сквозь которые вода попадала внутрь, причем иной раз для этого достаточно было даже не прямого попадания, а разрыва снаряда у борта корабля. Такие повреждения могли, если и не потопить, то сильно сбить скорость и привести корабль в небоеспособное состояние – почти половину длины «Ринауна» бронепояс не защищал.

Что же касается бронирования «Пересвета», то он, как уже говорилось выше, оказался как-то посередине.

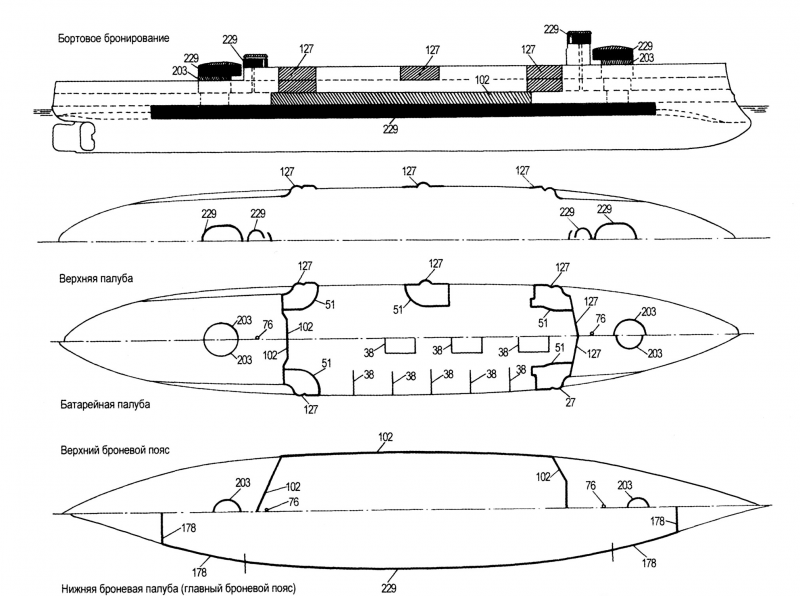

С одной стороны, его цитадель была куда длиннее британского броненосца, достигая 95,5 м, но к корме и к носу толщина бронепояса с вполне уместных 229 мм гарвеированной брони уменьшалась до 178 мм. В отличие от германского броненосца, имевшего цитадель сходной длины, у «Пересвета» прикрывалась средняя часть, оставляя незащищенной не только корму, но и нос. Зато, в отличие от «Кайзера Фридриха III», у русского броненосца имелся второй, верхний бронепояс. К сожалению, в отличие от «Ринауна» его роль в обеспечении непотопляемости была существенно скромнее. Конечно, 102-мм пояс неплохо защищал среднюю часть от фугасных снарядов. На всем его протяжении не следовало опасаться появления больших пробоин в корпусе над главным бронепоясом с последующим поступлением воды, но от поступления воды через нос и корму этот бронепояс не защищал, и дело тут было вот в чем.

Цитадель английского броненосца замыкалась с носа и кормы сплошными траверзами, представлявшими собой эдакую стену во всю высоту и главного и верхнего бронепояса. Соответственно, вода, затопившая оконечности, могла попасть внутрь цитадели только в том случае, если броня траверза оказалась пробита. А у «Пересветов» траверз верхнего бронепояса не стыковался с бронепалубой по все ее ширине, отчего в том случае, если оконечность оказалась бы повреждена и вода стала бы разливаться по бронепалубе, траверз верхнего пояса не мог бы препятствовать ее распространению.

Изучив артиллерию и системы бронирования германского, английского и русского кораблей, можно сделать следующие выводы:

Атака и защита «Пересвета» и «Ринауна» в целом сопоставимы. Их главные бронепояса, с учетом расположенных за ними скосов, совершенно неубиваемы для их орудий главного калибра: русские бронебойные 254-мм снаряды были способны пробить британскую защиту менее чем с 10 кбт и то же самое верно для британских орудий. Дистанции, на которых пробивались верхние пояса «Пересвета» и «Ринауна» также не слишком различаются. Подачные трубы русского корабля тоньше – 203-мм против 254-мм у британца, но источники утверждают, что в этом месте у «Пересвета» использовалась броня Круппа, а не Гарвея, что уравнивает их защиту. В то же время сами орудия у «Пересвета» были защищены лучше – 203-мм стенки башен против 152 мм «колпака» прикрывающего барбетные орудия «Ринауна», так что в защите артиллерии ГК у русского броненосца есть определенные преимущества. С учетом большей мощности отечественного 254-мм орудия превосходство, очевидно, принадлежит русскому кораблю, но все же решающего преимущества «Пересвету» это не дает.

В связи с достаточно высокой защищенностью обоих броненосцев к воздействию бронебойных снарядов калибра до 254-мм включительно, для поражения неприятеля имело бы смысл использовать фугасные снаряды. В этом случае схема бронирования «Пересвета» оказывается предпочтительнее, так как его цитадель защищает большую длину борта, нежели цитадель «Ринауна» - как в абсолютных, так и в относительных величинах.

Что касается немецкого броненосца, то его бронепояс (300 мм брони Круппа) совершенно непробиваем для русского снаряда даже в упор. Но то же самое можно сказать и о 240-мм пушке германского броненосца. В.Б. Мужеников приводит следующие данные:

«Сплошной стальной снаряд (болванка) длиной 2,4 калибра на дистанции 1000 м под углом встречи от 60° до 90° пробивал 600-мм плиту прокатанной железной брони, 420-мм плиту брони компаунд и 300-мм плиту поверхностно закалённой сталеникелевой брони.»

Сталеникелевая бронеплита 300 мм толщины по уровню защиты эквивалентна примерно 250 мм брони Гарвея. И если считать, что германская 240-мм пушка могла пробить такую броню всего лишь с 1-го километра (т.е. менее чем с 5,5 кбт), то 229-мм бронепояс «Пересвета» обеспечивал русскому кораблю абсолютную защиту – ничуть не хуже, чем 300 мм броня Круппа от русских пушек. То же самое относится и к 178 мм броне оконечностей «Пересвета» - с учетом скосов бронепалубы за ними.

При этом следует помнить, что указанную выше бронепробиваемость имели германские бронебойные болванки, вообще не содержащие ВВ и соответственно, обладающие мизерным заброневым действием. Что касается снарядов, содержащих ВВ, то они, как пишет В.Б. Мужеников:

«При попадании в плиту закалённой сталеникелевой брони снаряд длиной 2,8 калибра с донным взрывателем большей частью раскалывался.»

Кроме того, не имея никакого преимущества в скорострельности, германская 240-мм пушка более чем вдвое уступала русскому 254-мм орудию в могуществе снаряда: 2,8 кг ВВ против 6,7 кг, а потому шансов нанесения решительных повреждений у германского броненосца значительно меньше.

Что касается многочисленной средней артиллерии, то она совершенно не проявила себя в реальных боях броненосных кораблей. Это касается не только русско-японской войны, но и сражения при Ялу, в котором японцы не смогли нанести решающих повреждений китайским броненосцам. Во время сражения в Желтом море 1-ый японский боевой отряд (4 броненосца и 2 броненосных крейсера) расстрелял 3 592 шестидюймовых снаряда или почти 600 снарядов на корабль. С учетом того, что в бортовом залпе у японцев могло участвовать 40 орудий, получается, что каждая японская шестидюймовка выпустила в среднем почти 90 снарядов (у русских - меньше). Приняв данное количество за образец, получим, что в сходных условиях немецкий броненосец из своих 9 орудий (на борт) мог выпустить 810 снарядов. Но точность стрельбы шестидюймовок была крайне невелика – при всех мыслимых допущениях в их пользу японцы обеспечили не более чем 2,2% попаданий из орудий этого калибра, но, скорее всего, реальный процент был все же существенно ниже. Но даже при точности 2,2% 810 выпущенных германским броненосцем снарядов дадут всего лишь 18 попаданий.

В то же время, в бою с крейсерами Камимуры русские броненосные крейсера «Россия» и «Громобой», каждый из которых получил как минимум вдвое больше попаданий не только 6-дм, но и 8-дм снарядов, вовсе не собирались тонуть или взрываться, хотя их защита уступала русским «броненосцам-крейсерам». Сам броненосец «Пересвет», получив 28 июля 1904 г один восьмидюймовый и 10 шестидюймовых снарядов достоверно и еще 10 снарядов неустановленного калибра (из которых подавляющее большинство, вероятно, были шестидюймовыми), а кроме того, 13 попаданий более тяжелыми снарядами, тем не менее способен был продолжать бой. Таким образом, можно смело утверждать, что ставка германских конструкторов на большое количество стволов средней артиллерии в ущерб мощи главного калибра являлась ошибочной и большее количество их 150-мм пушек не обеспечат им успеха в случае гипотетической дуэли с русским "броненосцем-крейсером"

Небольшая ремарка. К сожалению, очень часто анализ боевой устойчивости боевых кораблей эпохи русско-японской войны осуществляют, просчитывая дистанцию, с которой главный бронепояс корабля (и скос палубной брони, при его наличии) может быть пробит неприятельским снарядом главного калибра. Произведя такие расчеты для сравниваемых кораблей, сопоставляют получившиеся дистанции и торжественно вручают пальму первенства тому кораблю, у которого она больше.

Логика таких расчетов понятна. Конечно, если наш броненосец способен пробить вражеский бронепояс с 25 кбт, а он наш – только с 15 кбт, то мы можем спокойно расстреливать неприятеля с дистанции в 20-25 кбт, а он нам ничего сделать не сможет. Враг будет разбит, победа, конечно же, будет за нами… Схожие соображения вызывают иной раз нешуточные страсти на форумах: вот перегрузили корабль перед боем, у него верхняя кромка бронепояса под воду ушла, катастрофа, корабль утратил боеспособность. А вот если бы не перегрузили, если бы возвышалась броня над уровнем моря сантиметров на тридцать-сорок, вот тогда-то уж мы бы…

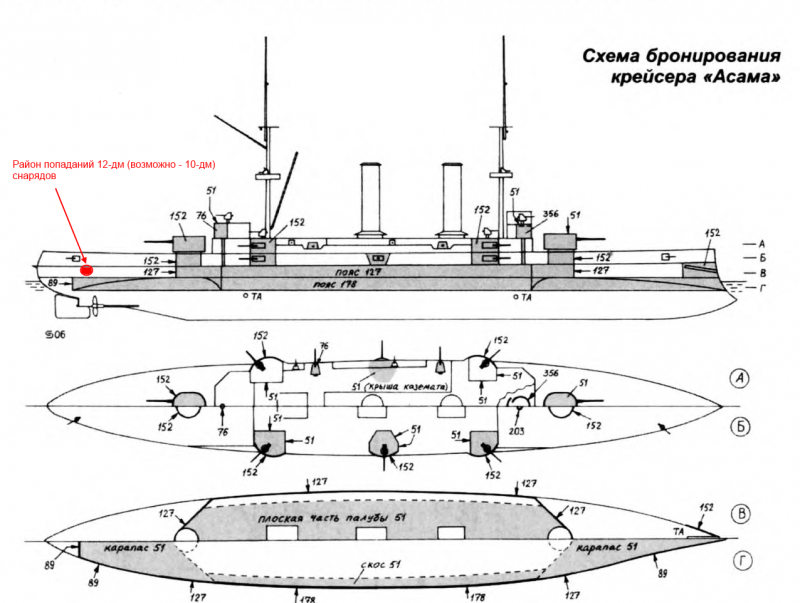

Давайте посмотрим на схему бронирования японского броненосного крейсера «Асама».

Это был крупный корабль, чье нормальное водоизмещение (9 710 т), хотя и меньше, но все же сопоставимо с тем же «Кайзер Фридрих III» (11 758 т). И вот в Цусимском сражении два русских 305-мм снаряда бьют японскому броненосному крейсеру в корму (на схеме отмечен район, куда попали снаряды). Их удар пришелся в борт поверх бронепояса и над бронепалубой «Асамы». Вроде бы ничего страшного не должно было произойти, но, тем не менее, в результате разрыва одного из этих снарядов, «Асама» получил обширное затопление и полутораметровый дифферент на корму.

Теперь представим себе, что произошло бы, получи германский «Кайзер Фридрих III» аналогичное попадание. Да то же самое – в месте попадания у броненосца вообще нет никакой защиты, кроме бронепалубы, т.е. он защищен даже хуже «Асамы». Получит немецкий «Кайзер» такой же полутораметровый дифферент… И где же в этом случае окажется хваленый германский бронепояс в 300 мм великолепной крупповской стали, который по проекту должен был возвышаться на 80 см над конструктивной ватерлинией, но по факту располагался несколько ниже?

Узкий бронепояс броненосцев эпохи русско-японской войны, высотой обычно 1,8-2,5 метра, пусть даже имеющий большую толщину и созданный из самой прочной брони все же не обеспечивал защиты корабля. Большая часть его постоянно находилась под водой: даже по проекту высота бронепояса над ватерлинией составляла не более трети его высоты – 80-90 см. Но это при нормальной нагрузке корабля, а она таковой бывала редко – сказывалась как строительная перегрузка, от которой в той или иной степени страдало подавляющее большинство броненосцев тех лет, так и естественное стремление иметь на корабле к бою побольше угля, чем положено в нормальном водоизмещении. Интересный факт: во времена Первой мировой войны британские дредноуты выходили в море исключительно в полном грузу – адмиралов вряд ли радовало, что при такой нагрузке наиболее толстая поясная броня их линкоров оказывалась под водой, но жертвовать топливом они не желали.

Конечно, можно спросить – а зачем тогда вообще была нужна эта узенькая бронеполоска? На самом деле она выполняла довольно важную функцию, защищая корабль от попаданий тяжелых вражеских снарядов под ватерлинию. Вспомним «Ретвизан» - всего лишь пара 120-мм снарядов, один из которых угодил в 51 мм броню носовой части (и вызвал течь, т.к. такая толщина брони все же не являлась абсолютной защитой от прямого попадания даже среднекалиберного снаряда), а второй образовал подводную пробоину в 2,1 кв.м. привели к тому, что в корабль поступило порядка 500 т воды. И это – когда корабль стоял на якоре, а не шел на 13 узлах в боевой линии, но ведь во втором случае вода поступала бы в корпус под большим давлением, и неизвестно, ограничилось бы дело всего лишь пятьюстами тоннами… Но даже и на якоре экипажу «Ретвизана» понадобилась целая ночь для того, чтобы привести броненосец в боеспособное состояние.

Разумеется, подобные попадания в бою начала века могли быть только случайными – ватерлинию хорошо было выцеливать во времена Ушакова и Нахимова, когда линии баталии сближались на пистолетный выстрел. Теперь же, с увеличением дистанций до нескольких миль и естественным ростом рассеивания снарядов попасть не то, чтобы в ватерлинию, но просто в какую-то часть корабля по своему усмотрению становилось невозможно. Задачей комендоров было попасть во вражеский корабль, а куда конкретно попадет снаряд, знали только Госпожа Удача да, быть может, догадывалась теория вероятности. С учетом того, что на дистанциях огневого боя тех времен углы падения снарядов в воду были невелики, но при этом в воде снаряд весьма быстро теряет скорость, защита подводной части на полтора-два метра от поверхности воды выглядела в высшей степени уместной. Не следует считать наших предков глупцами – если бы они считали, что бронирование надводного борта над ватерлинией важнее подводного, они бы так и делали – ничто не мешало заглубить бронепояс под воду на те же 80-90 см, обеспечив тем самым высоту бронированного борта над водой на 1,5 и более метров. Между тем мы видим совершенно противоположную картину.

Таким образом, главный бронепояс осуществлял, безусловно, важную, функцию – он предохранял корабль от подводных пробоин, бороться с которыми, тем более во время боя, было чрезвычайно тяжело. Тем не менее, сколь бы ни был прочен главный бронепояс, но поскольку он почти не возвышался над водой, всегда существовала опасность получения повреждений небронированного борта над ним (либо не прикрытых броней оконечностей), захлестывания водой и подтопления внутренних помещений, при которых главный бронепояс окончательно скрывался под водой, а распространение воды внутри корпуса принимало неконтролируемый характер.

Поэтому, чрезвычайно важную роль в обеспечении непотопляемости броненосца играл второй, верхний бронепояс, но только в том случае, если он распространялся вдоль всего борта. Конечно, такие пояса, имея, как правило, не более 102-152-мм толщины, никак не способны были остановить 254-305-мм бронебойные снаряды (разве только в исключительно удачных случаях), но они могли уменьшить размеры пробоин, так что те было куда проще заделывать, чем при ударе снаряда в небронированный борт. А кроме того, верхние пояса хорошо защищали от фугасных снарядов всех калибров. И даже если боевые повреждения все же приводили к затоплениям, при которых главный бронепояс уходил под воду, второй бронепояс продолжал обеспечивать плавучесть корабля.

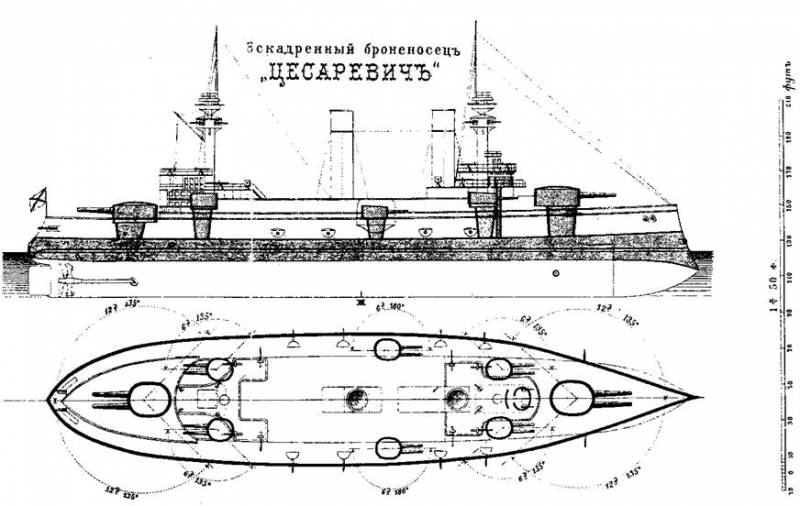

С точки зрения обеспечения непотопляемости корабля, оптимальной выглядела защита эскадренного броненосца «Цесаревич», имевшего главный бронепояс от форштевня до ахтерштевня и верхний бронепояс, несколько меньшей толщины, также простирающийся по всей длине корпуса.

Столь совершенной защитой не обладал ни «Ринаун», ни «Кайзер Фридрих III», ни, увы, «Пересвет».

Но следует принять во внимание, что наиболее разрушительным оружием русско-японской войны являлся отнюдь не бронебойные, а фугасные снаряды – не пробивая брони, они, тем не менее, успешно выбивали из строя вражеские системы управления огнем и артиллерию, что хорошо продемонстрировали японцы в Цусимском сражении. Такими снарядами было затруднительно утопить броненосец, чьи борта по всей длине защищались броней, но они достаточно быстро приводили корабль в небоеспособное состояние. В то же время бронебойные снаряды проявили себя далеко не лучшим образом – они, конечно, пробивали броню, но не всякую и далеко не всегда. Пожалуй, наиболее толстая бронеплита, «покорившаяся» русскому снаряду в той войне имела толщину 178 мм (при этом снаряд в целом виде внутрь корабля не прошел). У японцев же и вовсе нет подтвержденных пробитий брони толщиной 75 мм и выше, хотя был случай выбивания пробки в 229 мм бронепоясе эскадренного броненосца «Победа».

Так вот все три корабля: «Кайзер Фридрих III», «Ринаун» и «Пересвет» были весьма уязвимы к воздействию фугасных снарядов, хотя «Пересвет» с его длинным главным бронепоясом и наличием второго (пускай и более короткого) верхнего все же выглядел предпочтительнее остальных. При этом он располагал самой мощной артиллерией главного калибра с весьма могущественным фугасным снарядом.

Таким образом, можно констатировать, что адмиралы и конструкторы смогли спроектировать корабли, чья боевая мощь вполне отвечала поставленным задачам – они не уступали ни английскому броненосцу 2-го класса, ни германским эскадренным броненосцам и даже, пожалуй, имели перед ними некоторое преимущество.

Продолжение следует…

Автор: Андрей из Челябинска