Российская каронимика: взгляд вперёд из прошлого

Каронимика — это наука (от греческого "КАРАБОС" — корабль, "ОНОМА" — имя). Первоначально термин звучал как «карабонимика», но впоследствии было принято более благозвучное название. Каронимика изучает историю и происхождение корабельных названий, показывает истоки именования судов, традиции и системы наименований на флотах.

Основные традиции и принципы наименования кораблей русского военно-морского флота были заложены его создателем — Петром Первым. К началу 20 века эти традиции сложились в определенную систему номинации: подбор названий кораблей в соответствии с его классом, назначением, боевыми и мореходными качествами.

Именно Петр Великий закрепил законом, что выбор имен военных кораблей является исключительной привилегией главы государства.

Первым русским венным кораблем принято считать 22-пушечный трехмачтовый галиот, построенный в 1669 г. на Оке. Указ царя Алексея Михайловича гласил: "Кораблю, который в селе Дединове сделан… прозвание дать "Орлом". Поставить на носу и корме по орлу, и на знаменах… нашивать орлы же".

«Орел» — первое корабельное имя в отечественном военно-морском флоте. Орел же был и сегодня снова есть геральдический символ государства российского, изображался на государственном гербе, на первых морских флагах.

"Орел" картины художника Маслакова.

То, что Петр Первый взял на себя разработку правил именования судов и кораблей, вопросов не вызывает. После своей первой заграничной командировки, где он познакомился с иностранной системой геральдики, Петр начал революционную работу не только по созданию флота российского, но и по составлению его геральдики, в которую входило не только имя корабля, но и герб, и девиз.

Можно сказать, что государь император даже несколько увлекся эмблемами, символами и аллегориями. Что сказалось на именах кораблей того времени. Чтобы понять, что имел в виду автор имени корабля, иной раз необходимо было понимать и знать суть девиза. Например, корабль "Бомба" имел девиз "Горе тому, кому достанусь", "Черепаха" — "Терпением увидишь делу окончанье", "Три рюмки" — "Держи во всех делах меру".

«Три рюмки», наверное, самый эпичный по названию русский корабль…

Так как основой для российской каронимики стала книга "Символы и эмблематы", выпущенная в Амстердаме в 1705 году, то многие вещи и принципы Петр просто позаимствовал оттуда. Книга была издана на русском языке по специальному заказу «плотника Алексеева». Она содержала более восьми сотен рисунков с девизами и краткими аннотациями, разъяснявшими систему символико-аллегорических элементов.

Не стоит, наверное, удивляться тому, что первый линейный корабль построенный в Воронеже получил не простое имя. «Гото Предистинация» («Божье предзнаменование») являло собой смесь латыни и немецкого.

Последней вехой в российской императорской каронимике стал 1917 год. Но о последовавших временах стоит рассказать отдельно.

К тому времени флот уже создал более-менее стройную, хотя и не лишенную исключений систему наименования кораблей. Она сочетала в себе вертикальную традицию передачи исторических имен с горизонтальным разделением между классами кораблей, а также интенсивно развивалась, изобретая каронимы для кораблей новых классов.

Линейные корабли (броненосцы и дредноуты) именовались:

— в честь монархов правящего дома (от «Петра Великого» до «Императрицы Марии»);

— группой религиозных каронимов («Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Георгий Победоносец», «Двенадцать апостолов», «Три святителя», «Сисой Великий», «Андрей Первозванный»);

— в честь побед России («Полтава», «Чесма», «Гангут», «Петропавловск», «Бородино», «Наварин», «Севастополь»).

Исключения составляли традиционные имена вроде «Слава», «Победа», «Орел» и относящийся к символам монархии «Цесаревич».

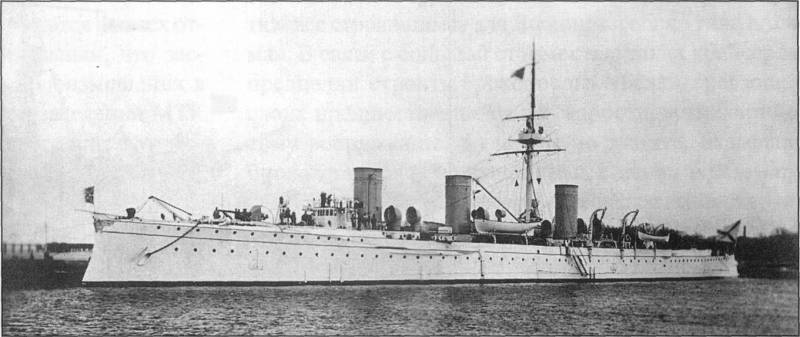

Легкий бронепалубный крейсер "Жемчуг"

В виде исключения крейсеры называли в честь побед — «Очаков» и «Кагул», они же «Кагул» и «Память Меркурия» после Севастопольского восстания 1905 года.

Бронепалубный крейсер II ранга «Новик»

Эсминцы и миноносцы.

Миноносцы в основном именовались прилагательными, но оттянули на себя и имена прославленных офицеров флота: «Капитан Изыльметьев», «Лейтенант Пущин», «Инженер-механик Зверев».

Миноносец "Лейтенант Пущин"

Малые миноносцы, помимо разного рода «Донских казаков» и «Сибирских стрелков», собрали имена национальных меньшинств империи («Финн», «Трухменец») и переняли от клиперов середины 19 века имена вроде «Всадник» и «Гайдамак».

Миноносец "Финн"

Явным исключением стал миноносец принципиально нового типа, восходящий к крупным минным крейсерам и получивший потому крейсерское имя «Новик». Но «Новики» по своим характеристикам были уже иным классом, классом эскадренных миноносцев.

Эскадренный миноносец типа "Новик"

Канонерские лодки и вспомогательные корабли.

Мир канонерских лодок, как и мир их именбыл обширен. Прилагательные, национальные меньшинства («Гиляк», «Кореец», «Хивинец»), животный мир («Бобр», «Сивуч») или погодные явления («Шторм», «Вьюга»).

Канонерская лодка "Кореец"

Канонерская лодка "Сивуч"

Во второй половине 19 века была построена серия броненосных лодок с оригинальными мифологическими именами («Перун», «Вещун», «Колдун», «Русалка», «Чародейка»). Имели место даже конфликты с церковью, отказавшей в церемонии официального крещения кораблям с языческими именами.

Канонерская лодка "Русалка"

Минные заградители именовались в честь российских рек («Амур», «Енисей», «Аргунь»).

Минный заградитель "Енисей"

Последними свою систему именования получили подводные лодки. Субмарины главным образом именовались рыбами и морскими гадами. Более поздние подлодки типа «Барс» заложили еще одну традицию — по именам хищных зверей. Она будет частично восстановлена на российском флоте после 1992 года.

Единственным крупным исключением стала «шефская» субмарина «Фельдмаршал граф Шереметьев», построенная на деньги рода Шереметьевых.

Систематичность присвоения имен в сериях в целом все же хромала. Ровные серии (например, однотипные броненосцы «Полтава», «Севастополь», «Петропавловск», наследовавшие им одноименные дредноуты или линейные крейсеры типа «Измаил») сменялись совершеннейшим винегретом.

Отличным примером являются пять однотипных броненосцев: «Бородино», «Князь Суворов», «Орел», «Император Александр III» и «Слава».

В малых сериях «Император Павел I» мог соседствовать с «Андреем Первозванным», а стандартный «Адмирал Макаров» — с той самой «Палладой» и «Баяном».

Проанализировав каронимы Российского императорского флота, можно сделать следующие выводы.

Флот не имел привычки обвешиваться многосоставными наименованиями, более характерными для позднесоветского периода.

Так, «адмиральские» серии крейсеров обозначали не воинское звание, а принадлежность к касте флотоводцев. Именно «адмиральские», а не «маршальские» или «генеральские». Исключение за все время существования российского императорского флота было сделано только для Суворова.

Броненосец "Суворов"

Забавно, но «захапав» для именования кораблей названия сухопутных побед, флот, не пускал на борта имена армейских военачальников. Отечественная война 1812 года дала имя броненосцу «Бородино». И все.

Броненосец "Бородино"

Правители допетровского периода популярностью во флоте под конец существования империи не пользовались. Исключением были разве что «Дмитрий Донской», «Олег» и «Владимир Мономах», а «Александр Невский», наоборот, исчез.

Крейсер "Олег"

Какой бы ни была, точной или неточной, каронимическая система Российского императорского флота, она была полностью разрушена двумя революциями. Но стоит заметить, что советская послевоенная система каронимики в процессе развития восстановила часть имперской традиции именования.

Основные традиции и принципы наименования кораблей русского военно-морского флота были заложены его создателем — Петром Первым. К началу 20 века эти традиции сложились в определенную систему номинации: подбор названий кораблей в соответствии с его классом, назначением, боевыми и мореходными качествами.

Именно Петр Великий закрепил законом, что выбор имен военных кораблей является исключительной привилегией главы государства.

Первым русским венным кораблем принято считать 22-пушечный трехмачтовый галиот, построенный в 1669 г. на Оке. Указ царя Алексея Михайловича гласил: "Кораблю, который в селе Дединове сделан… прозвание дать "Орлом". Поставить на носу и корме по орлу, и на знаменах… нашивать орлы же".

«Орел» — первое корабельное имя в отечественном военно-морском флоте. Орел же был и сегодня снова есть геральдический символ государства российского, изображался на государственном гербе, на первых морских флагах.

"Орел" картины художника Маслакова.

То, что Петр Первый взял на себя разработку правил именования судов и кораблей, вопросов не вызывает. После своей первой заграничной командировки, где он познакомился с иностранной системой геральдики, Петр начал революционную работу не только по созданию флота российского, но и по составлению его геральдики, в которую входило не только имя корабля, но и герб, и девиз.

Можно сказать, что государь император даже несколько увлекся эмблемами, символами и аллегориями. Что сказалось на именах кораблей того времени. Чтобы понять, что имел в виду автор имени корабля, иной раз необходимо было понимать и знать суть девиза. Например, корабль "Бомба" имел девиз "Горе тому, кому достанусь", "Черепаха" — "Терпением увидишь делу окончанье", "Три рюмки" — "Держи во всех делах меру".

«Три рюмки», наверное, самый эпичный по названию русский корабль…

Так как основой для российской каронимики стала книга "Символы и эмблематы", выпущенная в Амстердаме в 1705 году, то многие вещи и принципы Петр просто позаимствовал оттуда. Книга была издана на русском языке по специальному заказу «плотника Алексеева». Она содержала более восьми сотен рисунков с девизами и краткими аннотациями, разъяснявшими систему символико-аллегорических элементов.

Не стоит, наверное, удивляться тому, что первый линейный корабль построенный в Воронеже получил не простое имя. «Гото Предистинация» («Божье предзнаменование») являло собой смесь латыни и немецкого.

Последней вехой в российской императорской каронимике стал 1917 год. Но о последовавших временах стоит рассказать отдельно.

К тому времени флот уже создал более-менее стройную, хотя и не лишенную исключений систему наименования кораблей. Она сочетала в себе вертикальную традицию передачи исторических имен с горизонтальным разделением между классами кораблей, а также интенсивно развивалась, изобретая каронимы для кораблей новых классов.

Линейные корабли (броненосцы и дредноуты) именовались:

— в честь монархов правящего дома (от «Петра Великого» до «Императрицы Марии»);

— группой религиозных каронимов («Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Георгий Победоносец», «Двенадцать апостолов», «Три святителя», «Сисой Великий», «Андрей Первозванный»);

— в честь побед России («Полтава», «Чесма», «Гангут», «Петропавловск», «Бородино», «Наварин», «Севастополь»).

Исключения составляли традиционные имена вроде «Слава», «Победа», «Орел» и относящийся к символам монархии «Цесаревич».

Легкий бронепалубный крейсер "Жемчуг"

В виде исключения крейсеры называли в честь побед — «Очаков» и «Кагул», они же «Кагул» и «Память Меркурия» после Севастопольского восстания 1905 года.

Бронепалубный крейсер II ранга «Новик»

Эсминцы и миноносцы.

Миноносцы в основном именовались прилагательными, но оттянули на себя и имена прославленных офицеров флота: «Капитан Изыльметьев», «Лейтенант Пущин», «Инженер-механик Зверев».

Миноносец "Лейтенант Пущин"

Малые миноносцы, помимо разного рода «Донских казаков» и «Сибирских стрелков», собрали имена национальных меньшинств империи («Финн», «Трухменец») и переняли от клиперов середины 19 века имена вроде «Всадник» и «Гайдамак».

Миноносец "Финн"

Явным исключением стал миноносец принципиально нового типа, восходящий к крупным минным крейсерам и получивший потому крейсерское имя «Новик». Но «Новики» по своим характеристикам были уже иным классом, классом эскадренных миноносцев.

Эскадренный миноносец типа "Новик"

Канонерские лодки и вспомогательные корабли.

Мир канонерских лодок, как и мир их именбыл обширен. Прилагательные, национальные меньшинства («Гиляк», «Кореец», «Хивинец»), животный мир («Бобр», «Сивуч») или погодные явления («Шторм», «Вьюга»).

Канонерская лодка "Кореец"

Канонерская лодка "Сивуч"

Во второй половине 19 века была построена серия броненосных лодок с оригинальными мифологическими именами («Перун», «Вещун», «Колдун», «Русалка», «Чародейка»). Имели место даже конфликты с церковью, отказавшей в церемонии официального крещения кораблям с языческими именами.

Канонерская лодка "Русалка"

Минные заградители именовались в честь российских рек («Амур», «Енисей», «Аргунь»).

Минный заградитель "Енисей"

Последними свою систему именования получили подводные лодки. Субмарины главным образом именовались рыбами и морскими гадами. Более поздние подлодки типа «Барс» заложили еще одну традицию — по именам хищных зверей. Она будет частично восстановлена на российском флоте после 1992 года.

Единственным крупным исключением стала «шефская» субмарина «Фельдмаршал граф Шереметьев», построенная на деньги рода Шереметьевых.

Систематичность присвоения имен в сериях в целом все же хромала. Ровные серии (например, однотипные броненосцы «Полтава», «Севастополь», «Петропавловск», наследовавшие им одноименные дредноуты или линейные крейсеры типа «Измаил») сменялись совершеннейшим винегретом.

Отличным примером являются пять однотипных броненосцев: «Бородино», «Князь Суворов», «Орел», «Император Александр III» и «Слава».

В малых сериях «Император Павел I» мог соседствовать с «Андреем Первозванным», а стандартный «Адмирал Макаров» — с той самой «Палладой» и «Баяном».

Проанализировав каронимы Российского императорского флота, можно сделать следующие выводы.

Флот не имел привычки обвешиваться многосоставными наименованиями, более характерными для позднесоветского периода.

Так, «адмиральские» серии крейсеров обозначали не воинское звание, а принадлежность к касте флотоводцев. Именно «адмиральские», а не «маршальские» или «генеральские». Исключение за все время существования российского императорского флота было сделано только для Суворова.

Броненосец "Суворов"

Забавно, но «захапав» для именования кораблей названия сухопутных побед, флот, не пускал на борта имена армейских военачальников. Отечественная война 1812 года дала имя броненосцу «Бородино». И все.

Броненосец "Бородино"

Правители допетровского периода популярностью во флоте под конец существования империи не пользовались. Исключением были разве что «Дмитрий Донской», «Олег» и «Владимир Мономах», а «Александр Невский», наоборот, исчез.

Крейсер "Олег"

Какой бы ни была, точной или неточной, каронимическая система Российского императорского флота, она была полностью разрушена двумя революциями. Но стоит заметить, что советская послевоенная система каронимики в процессе развития восстановила часть имперской традиции именования.

Автор: Роман Скоморохов