Русский флот в Первую мировую и его боевая эффективность. Часть 2

Кампания 1915 г. на Балтике была насыщена событиями. Вследствие боевого опыта и вступления в строй новых кораблей была изменена структура русского флота (в т. ч. появились Минная дивизия и Дивизия подводных лодок), а информационное и разведывательное взаимодействие с англичанами дополнилось и боевым (к осени 1915 г. на Балтике действуют 5 британских подводных лодок). Но возможность кильского маневра позволяла немцам в любой момент нарастить балтийскую группировку, а смерть Н. О. фон Эссена нанесла непоправимый урон делу руководства Балтийским флотом.

Основной задачей флота являлось не допустить форсирования немцами Центральной минно-артиллерийской позиции. Для этого предписывалось основные силы флота (4 новых и 2 старых линкора, 6 крейсеров, дивизион эскадренных миноносцев и дивизион подводных лодок) держать в тылу позиции, а оставшиеся корабли применить для обороны Або-Аландского района.

Для усиления обороны Финского залива, Моонзунда, Або-Аландского района и Рижского залива был реализован ряд важных мероприятий: на флангах Центральной позиции поставили 10 береговых батарей, а перед главным минным заграждением была установлена линия противолодочных сетей. Кроме того, между о. Даго и полуостровом Гангэ началось формирование Передовой позиции (выставлено 745 мин), создана Або-Аландская позиция.

Для усиления обороны Рижского залива весной 1915 г. в Ирбенском проливе начались установки минных заграждений. Позднее заграждения появились в самом заливе, а также у Моонзунда и островов Эзелъ и Даго. Всего за год было выставлено лишь в Ирбенском проливе 2179 мин. Защита заграждений лежала на Морских силах Рижского залива в составе: Минной дивизии, 6 подводных и 2 канонерских лодок, линейного корабля «Слава» и минного заградителя. Командование флота приступило к созданию сил противовоздушной обороны.

Обеспечивалось содействие сил флота приморскому флангу Северного фронта, осуществлялись установки активных минных заграждений, подводные лодки оперировали на коммуникациях противника.

Немцы в марте-апреле осуществляли поддержку своих войск, наступающих в Прибалтике: содействовали контратаке под Мемелем, обстреливали Поланген (на Балтику были переброшены крупные корабельные соединения – разновременно это 2-я эскадра линейных кораблей, 2-я разведывательная группа, 4-я разведывательная группа, 7-я дивизия линейных кораблей). Германские корабли обстреливали позиции русских войск, береговые укрепления и портовые сооружения, высаживали диверсионные группы. Чтобы воспрепятствовать выходу русского флота из Финского залива в море, в апреле — мае противник выставил у устья залива 394 мины (в придачу к прошлогоднему заграждению), а в конце июня - начале июля на выходах из Або-Аландских шхер – еще 710 мин.

Пользуясь пассивностью нового командования Балтфлота (усиленной подчиненностью флота командованию Северного фронта в лице Н. В. Рузского), в рамках активного стремления сокрушить российские вооруженные силы в 1915 г. германцы летом временно захватывают инициативу - в ходе Ирбенской операции. Они планировали прорваться в Рижский залив и, уничтожив там русские морские силы, закупорить минами южный выход из Моонзунда и гавани г. Пернов, а также обстрелять Устъ-Двинск - содействуя приморскому флангу своих сухопутных войск.

Германская эскадра прорыва включала в себя 7 линкоров, 6 крейсеров, 24 миноносца и эсминца, минный заградитель, 2 прорывателя минных заграждений, 14 тральщиков и 12 катеров-тральщиков. Для прикрытия ударных сил к Финскому заливу переброшены соединения Флота открытого моря: 8 линкоров, 3 линейных крейсера, 5 крейсеров, 32 эсминца и 13 тральщиков.

Силы Балтийского флота в Рижском заливе: линкор «Слава», Минная дивизия, 4 канонерских лодки, минный заградитель «Амур», несколько подводных лодок и вспомогательных судов. Они не могли воспрепятствовать прорыву многочисленного вражеского флота в Рижский залив, и важнейшее значение для обороны Ирбенского пролива имели минные заграждения. Две береговые батареи были поставлены на о. Моон, и еще одна - на материке. На о. Эзель был создан аэродром.

26 июля немцы предприняли первую попытку прорыва.

Но она кончилась провалом: потеряв на минах два тральщика, они прекратили траление фарватера и вывели эскадру из пролива. Помимо тральщиков на минах подорвались и получили тяжелые повреждения крейсер «Тетис» и миноносец.

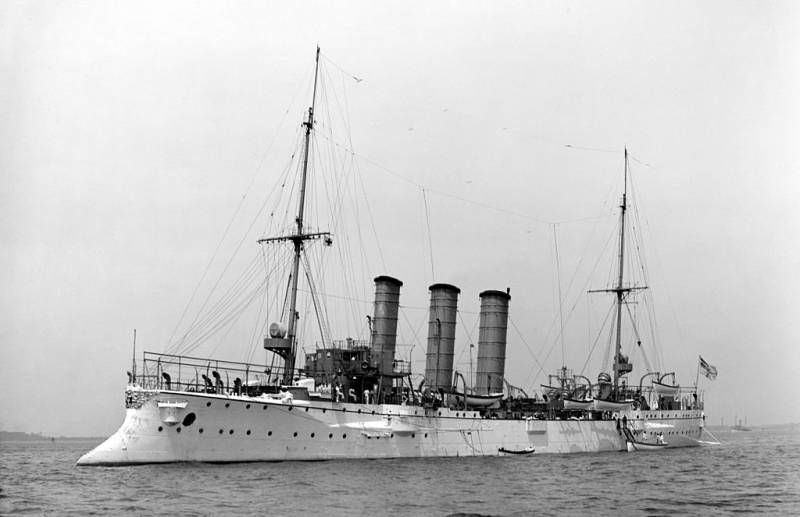

1. Легкий крейсер «Тетис».

3 августа противник возобновил операцию. Под прикрытием линкоров, крейсеров и эсминцев тральщики приступили к тралению фарватера. Линкор «Слава», эсминцы и канонерские лодки «Кореец» и «Сивуч» артиллерийским огнем неоднократно вынуждали противника прекращать тральные работы.

4 августа в ходе боя с эсминцем «Новик» противник потерял новейший эсминец V-99. Получив вместе с эсминцем V-100 задачу атаковать «Славу», V-99 был тяжело поврежден огнем «Новика», затем подорвался на минах и выбросился на берег. «Новик» вышел победителем из боя с двумя новейшими эсминцами, нанеся обоим серьезные повреждения.

2. Эсминец «Новик».

5. Бой «Сивуча» в Рижском заливе.

У г. Пернов немцы затопили 3 парохода-заградителя и выставили мины. 6 августа новейший линейный крейсер «Молътке» был торпедирован и поврежден английской подлодкой Е-1. В ночь на 7 августа еще один германский эсминец погиб на русских минах. Под впечатлением потерь противник вывел корабли из залива.

10. «Альбатрос» после готландского боя.

13. Легкий крейсер «Ундина».

В октябре 1915 г. лишь две лодки уничтожили 7 транспортов общим водоизмещением до 16000 брутто-тонн, а всего в эту кампанию подлодки потопили несколько крупных кораблей.

Легкий крейсер «Бремен» предположительно погиб от торпеды Е-9 (по другим данным - на минах, выставленным эсминцами «Новик», «Забияка» и «Победитель», погибло 250 человек). Торпедированный 10 октября у Либавы подлодкой Е-8 «Принц Адальберт» унес с собой не только почти весь экипаж, но и кадетов военно-морского училища – всего 672 человека. Подлодки потопили 15 пароходов, были повреждены крейсер «Мольтке», миноносец S 148.

14. Легкий крейсер «Бремен».

Успешные действия подлодок вызвали тревогу в Германии, наложив отпечаток на германо-шведские коммуникации, что привело к усилению немецких сил на Балтике в ущерб другим ТВД (например, переброска 2 флотилий миноносцев).

Балтийский флот в кампании 1915 г. выполнил все стоявшие перед ним задачи: не пропустил флот врага в Ботнический и Финский заливы; не дал прорвавшемуся в Рижский залив немецкому флоту там остаться; оказал огневую поддержку войскам 12-й армии – и этим помог предотвратить захват противником Риги; активными действиями на коммуникациях вынудил германское командование направить дополнительные усилия флота на их защиту.

Немецкий же флот не смог решить ни одной из важнейших задач, в результате которых он должен был завоевать господство на Балтике. Впервые немцы активно использовали на Балтике основные силы своего флота, при этом не добившись решительного успеха и понеся ощутимые потери (броненосный, 3 легких и минный крейсера, гидроавиатранспорт, 6 миноносцев и эсминцев, минный заградитель, 7 тральщиков, подводная лодка, 3 сторожевых корабля), был сбит дирижабль «Цепеллин» (12 января над Либавой).

15. Прибытие в Петроград немцев-авиаторов (4 офицера и 3 матроса) с дирижабля P. Z. № 19.

В «результате систематически причинявшихся противнику потерь наш численно более слабый Балтийский флот не только запретил или пресек все наступательные операции германского флота, но и заставил германское командование сосредоточить все свое внимание на обороне. Нападение русских миноносцев на германский дозор на линии Люзерорт - Эстсргарн и гибель … крейсера «Bremen» с миноносцем, приписанная немцами атаке подводной лодки, заставили противника снять свой дозор с линии между Готландом и курляндским побережьем. Осенние заградительные операции русского флота, причинившие неприятелю большой материальный ущерб, свидетельствовали о том, что германскому командованию не только не удалось обеспечить устойчивость оперативного режима в южной части Балтийского моря, но и пришлось значительно ограничить район плавания своих кораблей. Взаимодействие германского флота с армией было сорвано. Попытки немцев овладеть Рижским заливом для помощи армии потерпели полную неудачу» [Озаровский Н. Ю. Указ. соч. С. 15].

Кайзер Вильгельм II, характеризуя кампанию 1915 г. на Балтике отметил, что война на этом море очень богата потерями, но без соответствующих результатов [Там же. С. 16].

Основной задачей флота являлось не допустить форсирования немцами Центральной минно-артиллерийской позиции. Для этого предписывалось основные силы флота (4 новых и 2 старых линкора, 6 крейсеров, дивизион эскадренных миноносцев и дивизион подводных лодок) держать в тылу позиции, а оставшиеся корабли применить для обороны Або-Аландского района.

Для усиления обороны Финского залива, Моонзунда, Або-Аландского района и Рижского залива был реализован ряд важных мероприятий: на флангах Центральной позиции поставили 10 береговых батарей, а перед главным минным заграждением была установлена линия противолодочных сетей. Кроме того, между о. Даго и полуостровом Гангэ началось формирование Передовой позиции (выставлено 745 мин), создана Або-Аландская позиция.

Для усиления обороны Рижского залива весной 1915 г. в Ирбенском проливе начались установки минных заграждений. Позднее заграждения появились в самом заливе, а также у Моонзунда и островов Эзелъ и Даго. Всего за год было выставлено лишь в Ирбенском проливе 2179 мин. Защита заграждений лежала на Морских силах Рижского залива в составе: Минной дивизии, 6 подводных и 2 канонерских лодок, линейного корабля «Слава» и минного заградителя. Командование флота приступило к созданию сил противовоздушной обороны.

Обеспечивалось содействие сил флота приморскому флангу Северного фронта, осуществлялись установки активных минных заграждений, подводные лодки оперировали на коммуникациях противника.

Немцы в марте-апреле осуществляли поддержку своих войск, наступающих в Прибалтике: содействовали контратаке под Мемелем, обстреливали Поланген (на Балтику были переброшены крупные корабельные соединения – разновременно это 2-я эскадра линейных кораблей, 2-я разведывательная группа, 4-я разведывательная группа, 7-я дивизия линейных кораблей). Германские корабли обстреливали позиции русских войск, береговые укрепления и портовые сооружения, высаживали диверсионные группы. Чтобы воспрепятствовать выходу русского флота из Финского залива в море, в апреле — мае противник выставил у устья залива 394 мины (в придачу к прошлогоднему заграждению), а в конце июня - начале июля на выходах из Або-Аландских шхер – еще 710 мин.

Пользуясь пассивностью нового командования Балтфлота (усиленной подчиненностью флота командованию Северного фронта в лице Н. В. Рузского), в рамках активного стремления сокрушить российские вооруженные силы в 1915 г. германцы летом временно захватывают инициативу - в ходе Ирбенской операции. Они планировали прорваться в Рижский залив и, уничтожив там русские морские силы, закупорить минами южный выход из Моонзунда и гавани г. Пернов, а также обстрелять Устъ-Двинск - содействуя приморскому флангу своих сухопутных войск.

Германская эскадра прорыва включала в себя 7 линкоров, 6 крейсеров, 24 миноносца и эсминца, минный заградитель, 2 прорывателя минных заграждений, 14 тральщиков и 12 катеров-тральщиков. Для прикрытия ударных сил к Финскому заливу переброшены соединения Флота открытого моря: 8 линкоров, 3 линейных крейсера, 5 крейсеров, 32 эсминца и 13 тральщиков.

Силы Балтийского флота в Рижском заливе: линкор «Слава», Минная дивизия, 4 канонерских лодки, минный заградитель «Амур», несколько подводных лодок и вспомогательных судов. Они не могли воспрепятствовать прорыву многочисленного вражеского флота в Рижский залив, и важнейшее значение для обороны Ирбенского пролива имели минные заграждения. Две береговые батареи были поставлены на о. Моон, и еще одна - на материке. На о. Эзель был создан аэродром.

26 июля немцы предприняли первую попытку прорыва.

Но она кончилась провалом: потеряв на минах два тральщика, они прекратили траление фарватера и вывели эскадру из пролива. Помимо тральщиков на минах подорвались и получили тяжелые повреждения крейсер «Тетис» и миноносец.

1. Легкий крейсер «Тетис».

3 августа противник возобновил операцию. Под прикрытием линкоров, крейсеров и эсминцев тральщики приступили к тралению фарватера. Линкор «Слава», эсминцы и канонерские лодки «Кореец» и «Сивуч» артиллерийским огнем неоднократно вынуждали противника прекращать тральные работы.

4 августа в ходе боя с эсминцем «Новик» противник потерял новейший эсминец V-99. Получив вместе с эсминцем V-100 задачу атаковать «Славу», V-99 был тяжело поврежден огнем «Новика», затем подорвался на минах и выбросился на берег. «Новик» вышел победителем из боя с двумя новейшими эсминцами, нанеся обоим серьезные повреждения.

2. Эсминец «Новик».

5. Бой «Сивуча» в Рижском заливе.

У г. Пернов немцы затопили 3 парохода-заградителя и выставили мины. 6 августа новейший линейный крейсер «Молътке» был торпедирован и поврежден английской подлодкой Е-1. В ночь на 7 августа еще один германский эсминец погиб на русских минах. Под впечатлением потерь противник вывел корабли из залива.

10. «Альбатрос» после готландского боя.

13. Легкий крейсер «Ундина».

В октябре 1915 г. лишь две лодки уничтожили 7 транспортов общим водоизмещением до 16000 брутто-тонн, а всего в эту кампанию подлодки потопили несколько крупных кораблей.

Легкий крейсер «Бремен» предположительно погиб от торпеды Е-9 (по другим данным - на минах, выставленным эсминцами «Новик», «Забияка» и «Победитель», погибло 250 человек). Торпедированный 10 октября у Либавы подлодкой Е-8 «Принц Адальберт» унес с собой не только почти весь экипаж, но и кадетов военно-морского училища – всего 672 человека. Подлодки потопили 15 пароходов, были повреждены крейсер «Мольтке», миноносец S 148.

14. Легкий крейсер «Бремен».

Успешные действия подлодок вызвали тревогу в Германии, наложив отпечаток на германо-шведские коммуникации, что привело к усилению немецких сил на Балтике в ущерб другим ТВД (например, переброска 2 флотилий миноносцев).

Балтийский флот в кампании 1915 г. выполнил все стоявшие перед ним задачи: не пропустил флот врага в Ботнический и Финский заливы; не дал прорвавшемуся в Рижский залив немецкому флоту там остаться; оказал огневую поддержку войскам 12-й армии – и этим помог предотвратить захват противником Риги; активными действиями на коммуникациях вынудил германское командование направить дополнительные усилия флота на их защиту.

Немецкий же флот не смог решить ни одной из важнейших задач, в результате которых он должен был завоевать господство на Балтике. Впервые немцы активно использовали на Балтике основные силы своего флота, при этом не добившись решительного успеха и понеся ощутимые потери (броненосный, 3 легких и минный крейсера, гидроавиатранспорт, 6 миноносцев и эсминцев, минный заградитель, 7 тральщиков, подводная лодка, 3 сторожевых корабля), был сбит дирижабль «Цепеллин» (12 января над Либавой).

15. Прибытие в Петроград немцев-авиаторов (4 офицера и 3 матроса) с дирижабля P. Z. № 19.

В «результате систематически причинявшихся противнику потерь наш численно более слабый Балтийский флот не только запретил или пресек все наступательные операции германского флота, но и заставил германское командование сосредоточить все свое внимание на обороне. Нападение русских миноносцев на германский дозор на линии Люзерорт - Эстсргарн и гибель … крейсера «Bremen» с миноносцем, приписанная немцами атаке подводной лодки, заставили противника снять свой дозор с линии между Готландом и курляндским побережьем. Осенние заградительные операции русского флота, причинившие неприятелю большой материальный ущерб, свидетельствовали о том, что германскому командованию не только не удалось обеспечить устойчивость оперативного режима в южной части Балтийского моря, но и пришлось значительно ограничить район плавания своих кораблей. Взаимодействие германского флота с армией было сорвано. Попытки немцев овладеть Рижским заливом для помощи армии потерпели полную неудачу» [Озаровский Н. Ю. Указ. соч. С. 15].

Кайзер Вильгельм II, характеризуя кампанию 1915 г. на Балтике отметил, что война на этом море очень богата потерями, но без соответствующих результатов [Там же. С. 16].

Автор: OAV09081974