Тренд - наивысшая производительность труда…

Некоторое время тому назад на сайте TOPWAR был опубликован мой материал о современном состоянии вузовской науки, в котором шла речь про интенсификацию процессов обучения и, соответственно, о повышении производительности труда вузовских ученых. Раньше норма 5 статей за пять лет, теперь 25, плюс много чего еще, что при всем упрощенчестве такого подхода все-таки лучше, чем старый уровень. Впрочем, оценить это по-настоящему может лишь тот, кто сам работает в этой системе. И, тем не менее, этот пример лишний раз показывает, что главным направлением, главным вектором всей деятельности человеческой цивилизации было… всемерное увеличение производительности труда во всех сферах. И, кстати говоря, одной из причин краха советской системы явилась… именно низкая производительность труда, которую поднять на соответствующий уровень никак не удавалось. Хотя, попыток к тому было сделано немало.

В декабре 1935 года фотография Алексея Стаханова даже попала на обложку американского журнала «Time», а в феврале 1936 года это издание опубликовало материал, называвшийся «Десять стахановских дней».

После разделения труда в забое по методу Стаханова удлинение уступов стало уже необходимостью. На небольшом уступе стахановцу-забойщику негде было развернуться. Характерно, что Алексей Стаханов в свой первый рекорд работал еще на старых 8-ми уступах участка „Никанор", причем в течение смены он последовательно вырубал уголь в каждом из них. Но дальше так работать нельзя было.

Дело в том, что в каждом уступе нужно вырубать так называемый „куток". Это — верхний угол забоя в уступе. Вырубка его производится в крайне неудобном для забойщика положении: отбойный молоток весом в 8—10 кг приходится все время держать над головой в вытянутых руках. Таким способом в каждом уступе вырубается 0,85 м пласта по простиранию. В забое это самая трудоемкая и тяжелая операция, требующая почти втрое больших усилий, чем при вырубке угля внизу уступа.

Алексей Стаханов после первого своего рекорда сразу понял, что короткие уступы могут стать серьезным препятствием для его метода. Поэтому он потребовал решительной перестройки организации горных работ. Уже через неделю 85-метровая лава на участке „Никанор" была нарезана по-новому: вместо 8-ми уступов осталось 4, но длина их была увеличена вдвое.

В результате стахановский метод принял форму спаренной работы забойщика и крепильщика на удлиненных уступах.

Работа по этому методу получила широкое распространение. Если раньше в Донбассе преобладали уступы длиной в 6,4—8,5 м, а удельный вес уступов выше 14 м был меньше 1%, то уже через год после начала стахановского движения средняя длина уступов, разрабатывавшихся отбойными молотками, составляла 19,3 м. При этом треть всех уступов имела длину больше 21 м.

Эта стахановская перестройка организации горных работ на крутопадающих пластах оказала огромное положительное влияние на основные технологические процессы угледобычи.

Прежде всего, с удлинением уступов значительно уменьшилось число кутков. Раньше куток приходилось вырубать через 6—3 м забоя, а сейчас — уже через 20 и больше метров. Благодаря этому, доля затрат труда на вырубку кутка резко сократилась в общем балансе рабочего времени забойщика.

Далее, с удлинением уступов, а, следовательно, и с уменьшением их числа, линия забоя заметно выпрямилась, что значительно улучшило организацию ряда важнейших операций в лаве. В частности, с выпрямлением линии забоя облегчилась доставка леса, улучшилось проветривание рабочих мест, упростилась переноска воздухопроводов и т. д. Сплошные рештаки для доставки угля вдоль забоя представилось возможным заменить небольшим количеством направляющих полков. Расположение рядов основной крепи — костров— стало более правильным, что имеет большое значение для предотвращения осадок кровли и безопасности работ. Наконец, с уменьшением числа уступов, а значит, и числа работающих в лаве отбойных молотков, повысился коэффициент подачи и давления сжатого воздуха в каждом из них.

Все это весьма благоприятно отразилось на производительности труда забойщика. Если при прежней организации работы на крутопадающих пластах производительность забойщика в Донбассе составляла в среднем 6—8 тонн угля в смену, то при работе по стахановскому методу она возросла в среднем, в зависимости от длины уступа и мощности пласта, до 40—70 тонн.

Алексей Стаханов добился того, что отбойный молоток работает в удлиненном уступе почти бесперебойно в течение всей смены. Это сыграло колоссальную роль в упрочении и развитии механизированной добычи угля на крутопадающих пластах. До работы по стахановскому методу ручная добыча угля с помощью обушков еще имела здесь значительный удельный вес — около 45%. Зачастую забойщики давали на обушке более высокую производительность, чем на отбойном молотке.

С внедрением же стахановских методов работы это положение резко изменилось. Отбойный молоток стал решительно вытеснять обушок и занял доминирующее место в разработке крутопадающих пластов. Уже спустя 6—8 месяцев после первого рекорда Алексея Стаханова, удельный вес ручной добычи упал до 13%. Метод Алексея Стаханова обеспечил полную победу отбойного молотка над обушком.

Стахановский метод имеет еще целый ряд выдающихся преимуществ. Он открыл путь для рационализаторских мероприятий по ликвидации целиков угля, остававшихся прежде несколькими рядами по простиранию разрабатывавшегося пласта. В настоящее время в большинстве лав сохраняются только нижние целики, служащие для большей устойчивости основных откаточных штреков, по которым вывозится уголь. Ликвидация большого числа целиков позволила значительно уменьшить потери угля в недрах и резко сократила нарезные работы, где производительность забойщиков наиболее низка. В то же время повысилась безопасность работ, ибо обычно целики постепенно разрушались давлением кровли и боковых пород, уголь выдавливался и „уходил", а оставшееся свободное пространство становилось очагом завалов.

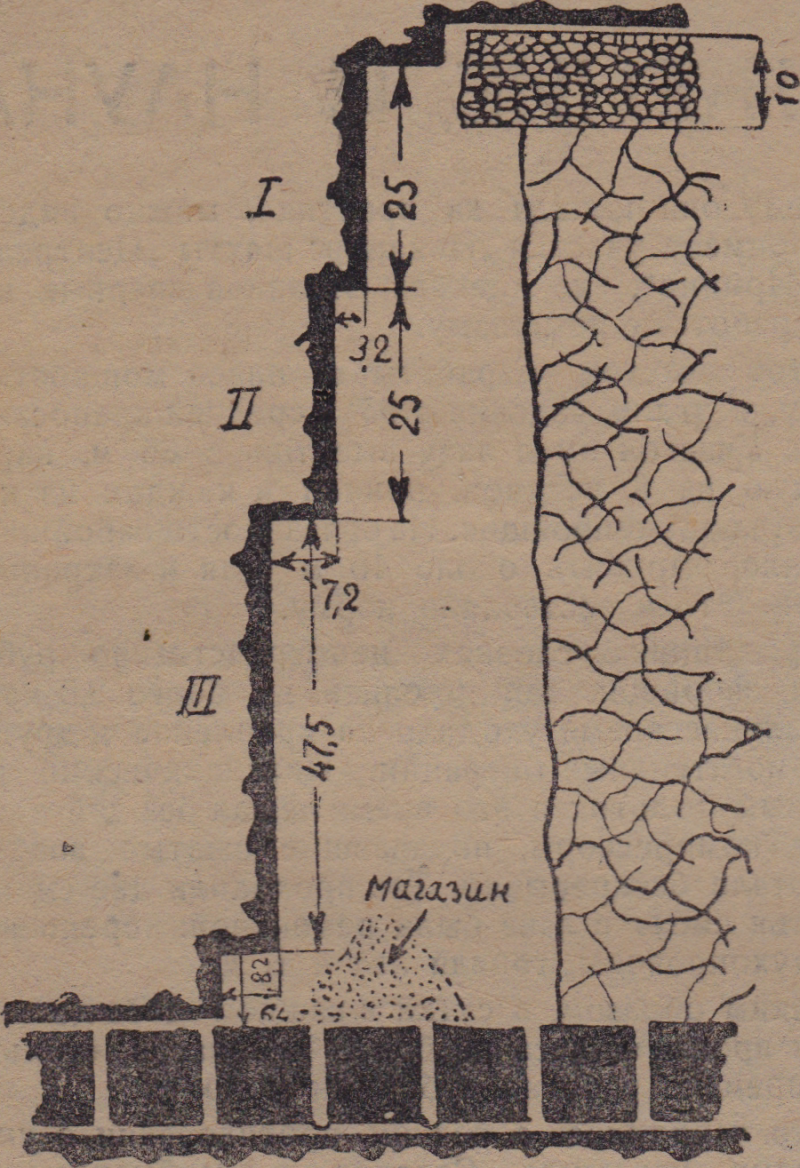

Схема нарезки лавы во время рекорда Алексея Стаханова 5 марта 1937 года.

Большое преимущество стахановского метода работы на удлиненных уступах заключается также в том, что он обеспечивает равномерность поступления угля из уступов. Это позволяет более эффективно использовать откатку, которая получает ровную нагрузку в течение всей смены. В то же время устраняется возможность подсыпки углем нижних уступов.

Алексей Стаханов в свой последний рекорд, установленный весной прошлого года, дал высокий образец комплексного осуществления этих новых методов работы. Он вырубал уголь на шахте имени Сталина (б. „Центральная-Ирмино"), на участке „Бераль", в лаве высотой в 105,7 м (см. схему). Лава была нарезана на три уступа, из них два верхних длиной по 25 м и нижний — в 47,5 м. Под уступами был магазин для угля высотой 8,2 м. Характеристика пласта следующая: угол падения—55°, мощность пласта на первом уступе— 1,8 м, на втором — от 1,1 до 0,4 м, на третьем — 0,9 м. Вверху лавы проходит вентиляционный штрек, который поддерживается бутовой полосой в 10 м. Откаточный штрек отгорожен целиками угля 10 X 10 м.

В этой лаве Алексей Стаханов начал брать уголь в первом уступе, затем перешел во второй и дальше в третий, а во вторую половину смены таким же порядком снова обошел весь забой. В каждом уступе он вырубал уголь снизу вверх, захватывая сразу полосу пласта шириной в 1,6 м.

Одновременно в такой же последовательности работали крепильщики уступов и костерщики. В то время, когда Алексей Стаханов вырубал уголь во втором уступе, крепильщики работали в первом, когда же он перешел в третий уступ, крепильщики спустились во второй и т. д. При весьма интенсивных темпах вырубки угля такая организация труда в уступах непрерывно обеспечивала подготовленный фронт работы для забойщика и крепильщиков.

В результате Алексей Стаханов выполнил за смену 21,6 нормы и вырубил 321 тонну угля!

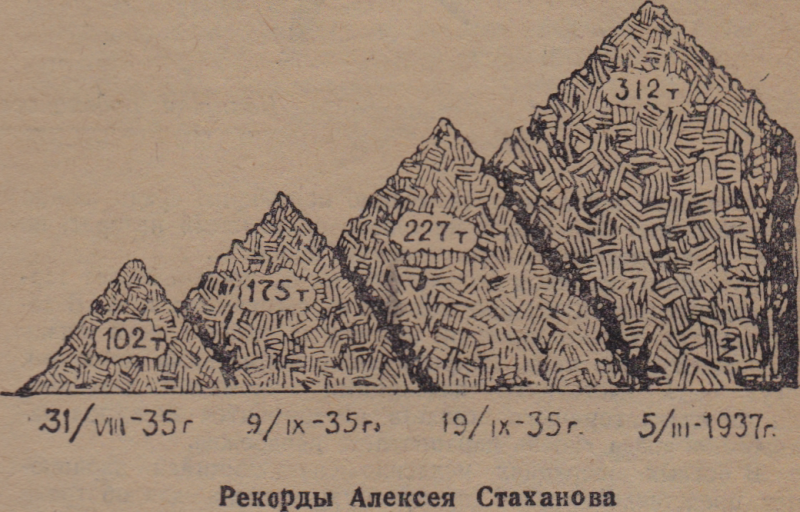

Рекорды Алексея Стаханова.

Таковы возможности стахановского метода, так сокрушительно он опрокидывает старые технические нормы, основанные на устаревших данных науки.

На первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. товарищ Сталин сказал: „Толкуют о науке. Говорят, что данные науки, данные технических справочников и инструкций противоречат требованиям стахановцев о новых, более высоких технических нормах. Но о какой науке идет здесь речь? Данные науки всегда проверялись практикой, опытом. Наука, порвавшая связи с практикой, с опытом, — какая же это наука?"

Великий вклад Алексея Стаханова в науку в том и состоит, что он указал ей новые, проверенные на практике пути к достижению высшей социалистической производительности труда.

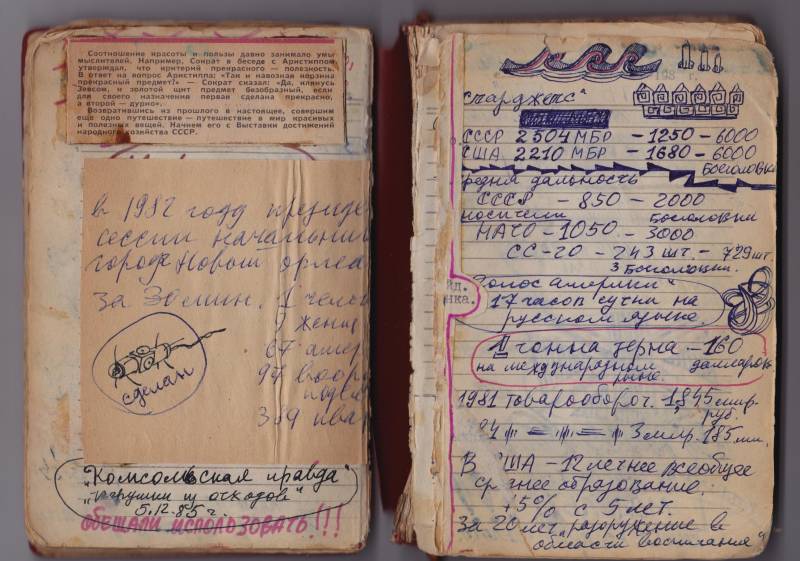

P.S. А вот это тоже интересный исторический источник, уцелевший буквально чудом: моя записная книжка, с которой я, случалось, ходил на лекции московских лекторов ЦК КПСС, приезжавших к нам в Пензу и читавших нам, лекторам «низового звена» на уровне ОК и РК КПСС лекции с установками, что можно говорить «народу», а чего нельзя! Книжка эта имеет точную привязку ко времени: осень 1985 года. То есть оставались считанные дни или недели до моего отъезда в аспирантуру в Куйбышев, где я должен был появиться 1 ноября. Вот слева внизу отметка, что статья, отправленная в «Комсомолку», поставлена на 5.12.1985 года. Странный механизм слева с пометкой «сделан» - это самоделка-виброход для очередной телепередачи «Студия юных техников» на Пензенском телевидении. Это забавная машинка была способна в любом положении (каким бы боком она не упала), двигаться вперед за счет вибрации. Справа – данные о тогдашнем военном и экономическом противостоянии СССР и США.

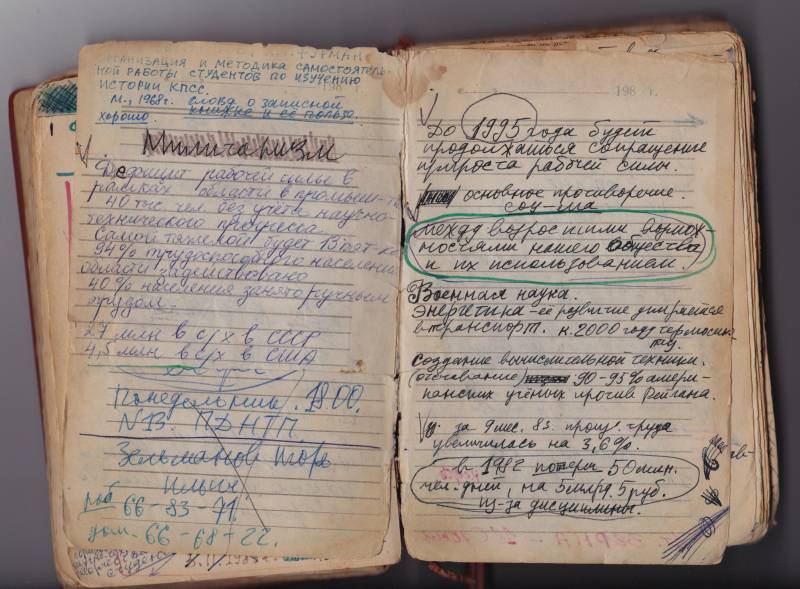

На этом фото следующие две страницы записной книжки. И вот на них речь идет о страшном дефиците рабочей силы в Пензенской области (слева) и о тяжелых перспективах на 1995 год (справа). В сельском хозяйстве США – 4,5 млн. человек. У нас – 27 млн. человек! По сути, нам тогда в открытую сказали, что социальный эксперимент в России не удался. Но только мы тогда этого не поняли! Подчеркивалось, что самой тяжелой будет 13 пятилетка. 40% населения занято малопроизводительным ручным трудом. И здесь же нам было названо основное противоречие социализма, каким оно виделось «наверху» в это время: «между выросшими возможностями нашего общества и их использованием». Так что видите, как все было. Видели люди наверху все эти недостатки еще в 1985 году, и понимали, что через 10 лет нам просто не хватит рабочей силы при том, как мы ее используем. Только в 1982 году мы имели потери 50 млн. человеко-дней и 5,5 млрд. рублей из-за нарушений трудовой дисциплины, то есть работали люди спустя рукава. Правда, когда я все это записал, то… - вот она особенность человеческой натуры, - особого значения этому не придал. «Рассосется, мол, или там «наверху» что-нибудь придумают!» И там «наверху» действительно придумали!!!

В декабре 1935 года фотография Алексея Стаханова даже попала на обложку американского журнала «Time», а в феврале 1936 года это издание опубликовало материал, называвшийся «Десять стахановских дней».

После разделения труда в забое по методу Стаханова удлинение уступов стало уже необходимостью. На небольшом уступе стахановцу-забойщику негде было развернуться. Характерно, что Алексей Стаханов в свой первый рекорд работал еще на старых 8-ми уступах участка „Никанор", причем в течение смены он последовательно вырубал уголь в каждом из них. Но дальше так работать нельзя было.

Дело в том, что в каждом уступе нужно вырубать так называемый „куток". Это — верхний угол забоя в уступе. Вырубка его производится в крайне неудобном для забойщика положении: отбойный молоток весом в 8—10 кг приходится все время держать над головой в вытянутых руках. Таким способом в каждом уступе вырубается 0,85 м пласта по простиранию. В забое это самая трудоемкая и тяжелая операция, требующая почти втрое больших усилий, чем при вырубке угля внизу уступа.

Алексей Стаханов после первого своего рекорда сразу понял, что короткие уступы могут стать серьезным препятствием для его метода. Поэтому он потребовал решительной перестройки организации горных работ. Уже через неделю 85-метровая лава на участке „Никанор" была нарезана по-новому: вместо 8-ми уступов осталось 4, но длина их была увеличена вдвое.

В результате стахановский метод принял форму спаренной работы забойщика и крепильщика на удлиненных уступах.

Работа по этому методу получила широкое распространение. Если раньше в Донбассе преобладали уступы длиной в 6,4—8,5 м, а удельный вес уступов выше 14 м был меньше 1%, то уже через год после начала стахановского движения средняя длина уступов, разрабатывавшихся отбойными молотками, составляла 19,3 м. При этом треть всех уступов имела длину больше 21 м.

Эта стахановская перестройка организации горных работ на крутопадающих пластах оказала огромное положительное влияние на основные технологические процессы угледобычи.

Прежде всего, с удлинением уступов значительно уменьшилось число кутков. Раньше куток приходилось вырубать через 6—3 м забоя, а сейчас — уже через 20 и больше метров. Благодаря этому, доля затрат труда на вырубку кутка резко сократилась в общем балансе рабочего времени забойщика.

Далее, с удлинением уступов, а, следовательно, и с уменьшением их числа, линия забоя заметно выпрямилась, что значительно улучшило организацию ряда важнейших операций в лаве. В частности, с выпрямлением линии забоя облегчилась доставка леса, улучшилось проветривание рабочих мест, упростилась переноска воздухопроводов и т. д. Сплошные рештаки для доставки угля вдоль забоя представилось возможным заменить небольшим количеством направляющих полков. Расположение рядов основной крепи — костров— стало более правильным, что имеет большое значение для предотвращения осадок кровли и безопасности работ. Наконец, с уменьшением числа уступов, а значит, и числа работающих в лаве отбойных молотков, повысился коэффициент подачи и давления сжатого воздуха в каждом из них.

Все это весьма благоприятно отразилось на производительности труда забойщика. Если при прежней организации работы на крутопадающих пластах производительность забойщика в Донбассе составляла в среднем 6—8 тонн угля в смену, то при работе по стахановскому методу она возросла в среднем, в зависимости от длины уступа и мощности пласта, до 40—70 тонн.

Алексей Стаханов добился того, что отбойный молоток работает в удлиненном уступе почти бесперебойно в течение всей смены. Это сыграло колоссальную роль в упрочении и развитии механизированной добычи угля на крутопадающих пластах. До работы по стахановскому методу ручная добыча угля с помощью обушков еще имела здесь значительный удельный вес — около 45%. Зачастую забойщики давали на обушке более высокую производительность, чем на отбойном молотке.

С внедрением же стахановских методов работы это положение резко изменилось. Отбойный молоток стал решительно вытеснять обушок и занял доминирующее место в разработке крутопадающих пластов. Уже спустя 6—8 месяцев после первого рекорда Алексея Стаханова, удельный вес ручной добычи упал до 13%. Метод Алексея Стаханова обеспечил полную победу отбойного молотка над обушком.

Стахановский метод имеет еще целый ряд выдающихся преимуществ. Он открыл путь для рационализаторских мероприятий по ликвидации целиков угля, остававшихся прежде несколькими рядами по простиранию разрабатывавшегося пласта. В настоящее время в большинстве лав сохраняются только нижние целики, служащие для большей устойчивости основных откаточных штреков, по которым вывозится уголь. Ликвидация большого числа целиков позволила значительно уменьшить потери угля в недрах и резко сократила нарезные работы, где производительность забойщиков наиболее низка. В то же время повысилась безопасность работ, ибо обычно целики постепенно разрушались давлением кровли и боковых пород, уголь выдавливался и „уходил", а оставшееся свободное пространство становилось очагом завалов.

Схема нарезки лавы во время рекорда Алексея Стаханова 5 марта 1937 года.

Большое преимущество стахановского метода работы на удлиненных уступах заключается также в том, что он обеспечивает равномерность поступления угля из уступов. Это позволяет более эффективно использовать откатку, которая получает ровную нагрузку в течение всей смены. В то же время устраняется возможность подсыпки углем нижних уступов.

Алексей Стаханов в свой последний рекорд, установленный весной прошлого года, дал высокий образец комплексного осуществления этих новых методов работы. Он вырубал уголь на шахте имени Сталина (б. „Центральная-Ирмино"), на участке „Бераль", в лаве высотой в 105,7 м (см. схему). Лава была нарезана на три уступа, из них два верхних длиной по 25 м и нижний — в 47,5 м. Под уступами был магазин для угля высотой 8,2 м. Характеристика пласта следующая: угол падения—55°, мощность пласта на первом уступе— 1,8 м, на втором — от 1,1 до 0,4 м, на третьем — 0,9 м. Вверху лавы проходит вентиляционный штрек, который поддерживается бутовой полосой в 10 м. Откаточный штрек отгорожен целиками угля 10 X 10 м.

В этой лаве Алексей Стаханов начал брать уголь в первом уступе, затем перешел во второй и дальше в третий, а во вторую половину смены таким же порядком снова обошел весь забой. В каждом уступе он вырубал уголь снизу вверх, захватывая сразу полосу пласта шириной в 1,6 м.

Одновременно в такой же последовательности работали крепильщики уступов и костерщики. В то время, когда Алексей Стаханов вырубал уголь во втором уступе, крепильщики работали в первом, когда же он перешел в третий уступ, крепильщики спустились во второй и т. д. При весьма интенсивных темпах вырубки угля такая организация труда в уступах непрерывно обеспечивала подготовленный фронт работы для забойщика и крепильщиков.

В результате Алексей Стаханов выполнил за смену 21,6 нормы и вырубил 321 тонну угля!

Рекорды Алексея Стаханова.

Таковы возможности стахановского метода, так сокрушительно он опрокидывает старые технические нормы, основанные на устаревших данных науки.

На первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. товарищ Сталин сказал: „Толкуют о науке. Говорят, что данные науки, данные технических справочников и инструкций противоречат требованиям стахановцев о новых, более высоких технических нормах. Но о какой науке идет здесь речь? Данные науки всегда проверялись практикой, опытом. Наука, порвавшая связи с практикой, с опытом, — какая же это наука?"

Великий вклад Алексея Стаханова в науку в том и состоит, что он указал ей новые, проверенные на практике пути к достижению высшей социалистической производительности труда.

P.S. А вот это тоже интересный исторический источник, уцелевший буквально чудом: моя записная книжка, с которой я, случалось, ходил на лекции московских лекторов ЦК КПСС, приезжавших к нам в Пензу и читавших нам, лекторам «низового звена» на уровне ОК и РК КПСС лекции с установками, что можно говорить «народу», а чего нельзя! Книжка эта имеет точную привязку ко времени: осень 1985 года. То есть оставались считанные дни или недели до моего отъезда в аспирантуру в Куйбышев, где я должен был появиться 1 ноября. Вот слева внизу отметка, что статья, отправленная в «Комсомолку», поставлена на 5.12.1985 года. Странный механизм слева с пометкой «сделан» - это самоделка-виброход для очередной телепередачи «Студия юных техников» на Пензенском телевидении. Это забавная машинка была способна в любом положении (каким бы боком она не упала), двигаться вперед за счет вибрации. Справа – данные о тогдашнем военном и экономическом противостоянии СССР и США.

На этом фото следующие две страницы записной книжки. И вот на них речь идет о страшном дефиците рабочей силы в Пензенской области (слева) и о тяжелых перспективах на 1995 год (справа). В сельском хозяйстве США – 4,5 млн. человек. У нас – 27 млн. человек! По сути, нам тогда в открытую сказали, что социальный эксперимент в России не удался. Но только мы тогда этого не поняли! Подчеркивалось, что самой тяжелой будет 13 пятилетка. 40% населения занято малопроизводительным ручным трудом. И здесь же нам было названо основное противоречие социализма, каким оно виделось «наверху» в это время: «между выросшими возможностями нашего общества и их использованием». Так что видите, как все было. Видели люди наверху все эти недостатки еще в 1985 году, и понимали, что через 10 лет нам просто не хватит рабочей силы при том, как мы ее используем. Только в 1982 году мы имели потери 50 млн. человеко-дней и 5,5 млрд. рублей из-за нарушений трудовой дисциплины, то есть работали люди спустя рукава. Правда, когда я все это записал, то… - вот она особенность человеческой натуры, - особого значения этому не придал. «Рассосется, мол, или там «наверху» что-нибудь придумают!» И там «наверху» действительно придумали!!!

Автор: kalibr