Автострадный истребитель

76-мм самоходная установка Gun Motor Carriage M18, более известная под обозначением Hellcat, стала одной из самых известных американских САУ военного периода. Обладающая мощным 76-мм орудием и высокой подвижностью, эта машина оказалась весьма эффективным противотанковым средством. Ряд источников упоминают о том, что пять таких машин попало в СССР, но на этом информация, как правило, исчерпывается. Это неудивительно: в отличие от самоходных установок GMC M10, которые попали на вооружение в Красную Армию, в случае с M18 дальше испытаний дело не продвинулось. При этом, на самом деле, в СССР прибыли предсерийные образцы САУ, обозначавшиеся как Gun Motor Carriage T70. Как сложилась судьба этих машин?

Болтун — находка для советского специалиста

Работы по Gun Motor Carriage T70 начались в январе 1943 года. От первоначальной идеи легкого истребителя танков, которая была реализована в виде опытных GMC T49 и T67, американцы не отказывались, но при этом проект серьёзно переработали. Первый опытный образец GMC T70, построенный в апреле 1943 года, заметно отличался от предшествовавшего ему GMC T67. Свечную подвеску конструкторы заменили на торсионную, вместо спарки моторов Buick в машину поставили авиационный мотор Continental R-975-C1, трансмиссию перенесли из кормы в носовую часть машины. Иную форму имели и корпус, и башня самоходной установки. По большому счету, от предшественника осталась лишь общая концепция и вооружение.

Пилотные образцы самоходной установки поступили на испытания в июле 1943 года. Поэтому неудивительно, что GMC T70 отсутствовала в перечне иностранных САУ, которые обсуждались советским военным руководством в июне того же года — на тот момент машина была секретной. Тем занятнее выглядят обстоятельства, при которых советские военные узнали о ее существовании.

Летом 1943 года группа советских специалистов посетила полигон компании General Motors в Мильфорде, штат Мичиган. Целью визита был осмотр тяжелых танков T1E2 и M6. Осмотр проводился поверхностный, американцы не особо горели желанием что-то показывать. Тем не менее, инженер Сорвин, который возглавлял группу, смог получить приличный объём информации.

Размещение экипажа в боевом отделении. К нему у советских испытателей возникла масса вопросов

Немало вопросов имелось и к месту командира. В отличие от заряжающего, он должен был стоять, выполняя, одновременно, функции пулеметчика. Место командира испытатели назвали неполноценным и опасным. Никаких приборов наблюдения, кроме собственных глаз, командир не имел, зато шансы получить пулю в лоб оказались высокими. Единственным, кто из расчета башни чувствовал себя нормально, оказался наводчик. К его месту никаких претензий со стороны испытателей не было.

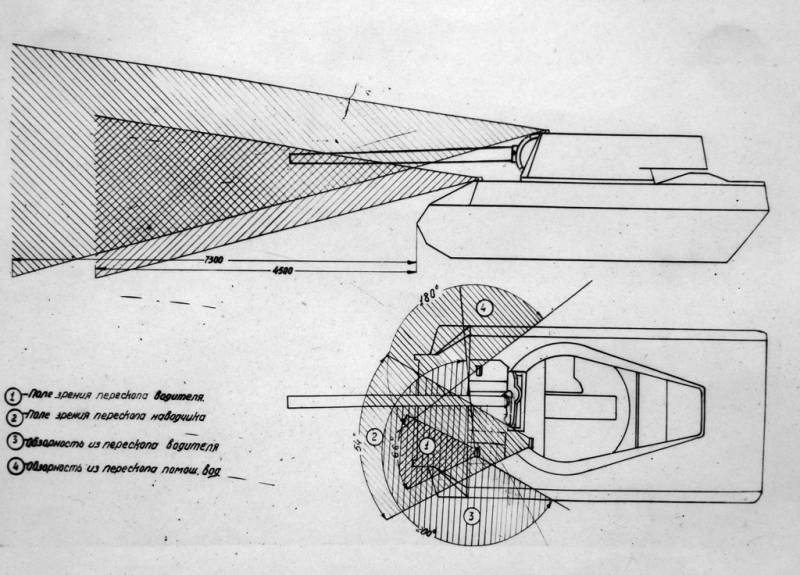

Схема обзорности из GMC T70

Немало вопросов возникло и к обзорности. Более-менее нормально в этом плане складывалась ситуация для наводчика, имевшего телескопический и перископический приборы. Командир, как уже говорилось выше, кроме своих глаз никаких приборов наблюдения не имел, да и смещенное назад место его размещения не способствовало улучшению его обзора на местность непосредственно перед машиной. Обзорность с мест механика-водителя и его помощника тоже нельзя было назвать хорошей. Хотя полный сектор обзора составлял 180–200 градусов, перископы оказались несколько смещены в сторону, что усложняло их использование.

Скорость и прожорливость

Как и в случае с GMC M10, огневые испытания самоходной установки T70 не задались по причине отсутствия снарядов для ее орудия. Поэтому после изучения конструкции машины настал черед ходовых испытаний. Согласно типовой программе, машина должна была пройти 1000 километров. На практике километраж оказался даже чуть большим и составил 1022 километров, из них 172 по булыжному и 214 по асфальтовому шоссе, 530 по проселочной дороге и 132 – по снежной целине.

До расчетных 55 миль в час (88 км/ч) на испытаниях машина так и не смогла разогнаться. В ходе четырех попыток ее удалось разогнать лишь до 75,6 км/ч. С места до 70 км/ч машина разгонялась за 64 секунды, преодолевая при этом расстояние в 700 метров. При торможении со скорости 50 км/ч и более высокой самоходную установку заносило. При плавном торможении заносы прекращались, но при этом дистанция, преодолеваемая САУ до полной остановки, достигала 70–80 метров.

Средняя скорость чистого движения по булыжному шоссе составила 38,4 км/ч, а по асфальтовому шоссе 47,6 км/ч. Скорость по шоссе ограничивалась недостаточной устойчивостью машины. Особенно это ощущалось при езде по обледенелой дороге. На скоростях 60–70 км/ч машину начинало заносить.

При всем при этом машина потребляла очень много топлива – 203 литра на 100 километров. Использование двойного дифференциала увеличило радиус поворота до 12,3 метров. С другой стороны, очень хорошо вела себя подвеска. Благодаря дополнительным упругим элементам (гидравлические амортизаторы и вертикальные рессоры) удалось добиться очень высокой плавности хода при движении по хорошим дорогам.

При движению по проселочным дорогам резко вырос расход топлива

Гораздо более неприятная картина стала вырисовываться во время движения по проселочной дороге. Сорвин оказался прав, когда говорил, что концепция легкого танка-истребителя окажется оправданной только на ровной местности. На проселке средняя скорость движения САУ снизилась до 23,8 км/ч. Для сравнения, легкий танк М3Л на проселке развивал среднюю скорость 29 км/ч, а немецкий Pz.Kpfw.III Ausf.H – 25 км/ч. Ехать приходилось на 2-й передаче, поскольку гидротрансформатор снижал на проселке передаваемый крутящий момент. Также работа гидротрансформатора стала причиной того, что по проселку с глубокими выбоинами машина двигаться не могла. Недостаточный крутящий момент не позволял преодолевать и придорожные канавы глубиной 0,75 метров.

При этом на проселке американская САУ потребляла совершенно неприличные объемы топлива. На 100 километров пути ей требовалось 357 литров бензина и 11,3 литров масла. Также выявилось, что гусеничные ленты машины имели недостаточное сцепление с грунтом.

При движении по тяжелому бездорожью легкая САУ потребляла топлива столько, сколько не «ел» иной тяжелый танк

Наибольшие же проблемы возникли у «автострадного» истребителя танков при езде по заснеженной целине. Выше первой передачи гидротрансформатор подниматься не позволял, при этом еще сильнее терялся крутящий момент. Средняя скорость движения составляла 19,4 км/ч. Снежный покров высотой более полуметра оказался для машины непреодолимым, виной тому был все тот же гидротрансформатор. Расход топлива при этом становился и вовсе чудовищным. На 100 километров пути требовалось 708 (!) литров бензина и 20,2 литров масла. Столько не потребляли даже иные тяжелые танки.

Испытания на преодоление подъемов

Не лучшим образом обстояло дело и с преодолением естественных препятствий. В ходе испытаний на подъем с хода удалось преодолеть вершину крутизной 16 градусов. Более крутой подъем оказался непреодолимым из-за недостаточного сцепления гусениц с грунтом. С разгоном на 2-й передаче удалось преодолеть подъем крутизной 18 градусов. Далее ограничивающим фактором снова стал все тот же гидротрансформатор.

Езда по косогорам

На спуске максимальным углом, на котором гусеницы не проскальзывали, стал угол в 24 градуса. В ходе испытаний на косогоре при движении по снегу максимальным углом, на котором машина ехала без сползания, оказался угол в 18 градусов. При активной работе рычагами для выравнивания машины движение было возможно при угле крена в 18–22 градуса.

Последним ходовым испытанием стало преодоление брода. В его ходе выяснилось, что максимальная глубина, которую может преодолеть самоходная установка, составляет 1,55 метра. Затем вода через жалюзи попадала в моторное отделение. Показатель этот оказался очень неплохим. К примеру, для немецкого Pz.Kpfw.III брод глубиной 1,4 метра был непреодолим.

Самоходная установка преодолевает брод

Испытания стрельбой проводились одними из последних. Поскольку ТТХ пушки М1А1 полностью совпадали с 76-мм орудием М7, установленным на САУ М10, ее пробиваемость не проверяли. Исследования проводилось на кучность стрельбы. Сравнивалась она с кучностью оружия советской легкой САУ СУ-76М. Как показали стрельбы, при использовании телескопического прицела американская самоходная установка превосходила по кучности советскую машину. При использовании перископического прицела рассеивание снарядов увеличивалось в 2 раза.

Стрельба с коротких остановок дала отличные результаты – 10 попаданий из 10. Совсем иная картина складывалась при стрельбе с хода. На дистанции 1000–700 метров из 8 выстрелов ни один не попал по цели, то же самое случилось и в ходе второй попытки. Наконец, исследование скорострельности показало следующие результаты: прицельная скорострельность САУ составила 7,7–9,7 выстрелов в минуту, максимальная – 11,4 выстрела в минуту.

В целом как истребитель танков GMC T70 оказалась вполне неплохой машиной с точки зрения вооружения. Шасси же советские испытатели забраковали:

«Американская самоходная артиллерийская установка Т-70 не может быть рекомендована для импорта по следующим причинам:

1. Слабая бронировка, обеспечивающая защиту только от ружейно-пулеметного огня и мелких осколков снарядов.

2. Большой расход топлива, который в несколько раз превышает расход топлива для самоходных установок данного класса в этих же условиях.

3. Применение в качестве топлива высокосортного бензина, делающего самоходную установку опасной в пожарном отношении.

4. Плохая проходимость самоходной установки».

Как уже упоминалось, после стандартизации GMC T70 в GMC M18 старые машины были модернизированы. Вероятно, что американцы столкнулись при их эксплуатации с очень похожими проблемами. Но небольшая модернизация не могла кардинально изменить характеристики машины, особенно в том, что касалось ее проходимости. Кроме того, испытания американского танка T26E3, который также имел гидротрансформатор, выявили похожие проблемы. Да и бензина он потреблял с не меньшим аппетитом.

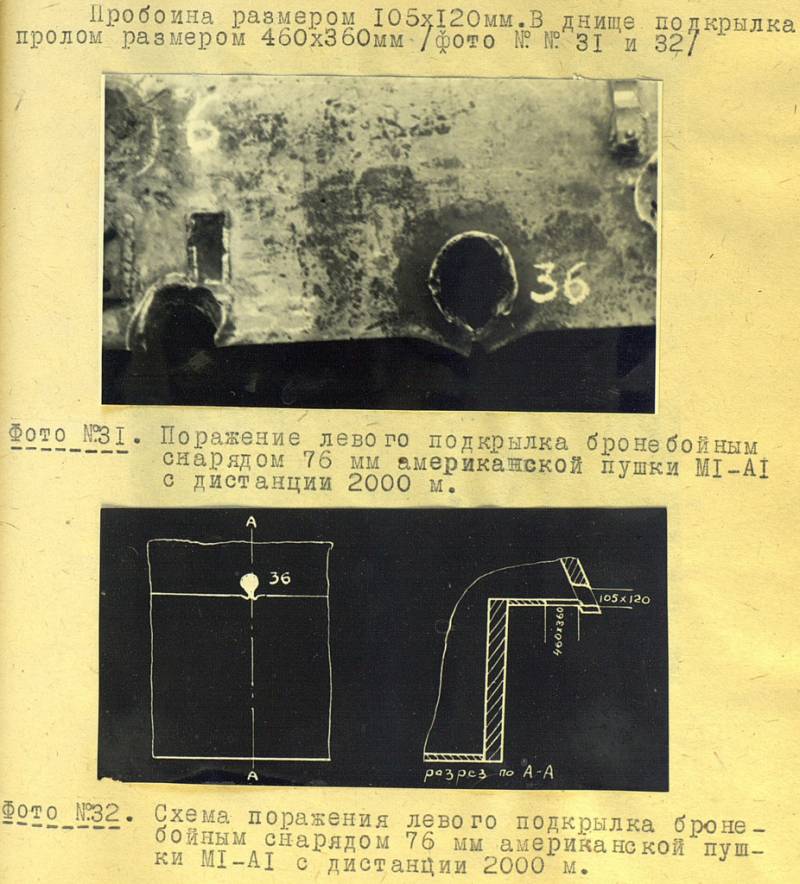

Как можно заметить, с бронепробитием у пушки GMC T70 все было в порядке

Несмотря на такой разгромный вердикт, для американской самоходной установки нашлась работа на полигоне в Кубинке. Она участвовала в испытании обстрелом бортов корпуса и башни немецкого тяжелого танка Pz.Kpfw.Tiger Ausf.B. Выяснилось, что 76-мм снаряд M62 пробивает борт немецкого тяжелого танка на дистанции два километра. Таким образом, сама по себе идея «автострадной САУ» была вполне здравой.

Однако подобные самоходные установки могли быть эффективным оружием только в местностях с развитой сетью дорог с асфальтовым покрытием. Для советско-германского фронта, где очень часто бои проходили в поле, отнюдь не покрытом асфальтом, подобные машины не годились.

Болтун — находка для советского специалиста

Работы по Gun Motor Carriage T70 начались в январе 1943 года. От первоначальной идеи легкого истребителя танков, которая была реализована в виде опытных GMC T49 и T67, американцы не отказывались, но при этом проект серьёзно переработали. Первый опытный образец GMC T70, построенный в апреле 1943 года, заметно отличался от предшествовавшего ему GMC T67. Свечную подвеску конструкторы заменили на торсионную, вместо спарки моторов Buick в машину поставили авиационный мотор Continental R-975-C1, трансмиссию перенесли из кормы в носовую часть машины. Иную форму имели и корпус, и башня самоходной установки. По большому счету, от предшественника осталась лишь общая концепция и вооружение.

Пилотные образцы самоходной установки поступили на испытания в июле 1943 года. Поэтому неудивительно, что GMC T70 отсутствовала в перечне иностранных САУ, которые обсуждались советским военным руководством в июне того же года — на тот момент машина была секретной. Тем занятнее выглядят обстоятельства, при которых советские военные узнали о ее существовании.

Летом 1943 года группа советских специалистов посетила полигон компании General Motors в Мильфорде, штат Мичиган. Целью визита был осмотр тяжелых танков T1E2 и M6. Осмотр проводился поверхностный, американцы не особо горели желанием что-то показывать. Тем не менее, инженер Сорвин, который возглавлял группу, смог получить приличный объём информации.

Размещение экипажа в боевом отделении. К нему у советских испытателей возникла масса вопросов

Немало вопросов имелось и к месту командира. В отличие от заряжающего, он должен был стоять, выполняя, одновременно, функции пулеметчика. Место командира испытатели назвали неполноценным и опасным. Никаких приборов наблюдения, кроме собственных глаз, командир не имел, зато шансы получить пулю в лоб оказались высокими. Единственным, кто из расчета башни чувствовал себя нормально, оказался наводчик. К его месту никаких претензий со стороны испытателей не было.

Схема обзорности из GMC T70

Немало вопросов возникло и к обзорности. Более-менее нормально в этом плане складывалась ситуация для наводчика, имевшего телескопический и перископический приборы. Командир, как уже говорилось выше, кроме своих глаз никаких приборов наблюдения не имел, да и смещенное назад место его размещения не способствовало улучшению его обзора на местность непосредственно перед машиной. Обзорность с мест механика-водителя и его помощника тоже нельзя было назвать хорошей. Хотя полный сектор обзора составлял 180–200 градусов, перископы оказались несколько смещены в сторону, что усложняло их использование.

Скорость и прожорливость

Как и в случае с GMC M10, огневые испытания самоходной установки T70 не задались по причине отсутствия снарядов для ее орудия. Поэтому после изучения конструкции машины настал черед ходовых испытаний. Согласно типовой программе, машина должна была пройти 1000 километров. На практике километраж оказался даже чуть большим и составил 1022 километров, из них 172 по булыжному и 214 по асфальтовому шоссе, 530 по проселочной дороге и 132 – по снежной целине.

До расчетных 55 миль в час (88 км/ч) на испытаниях машина так и не смогла разогнаться. В ходе четырех попыток ее удалось разогнать лишь до 75,6 км/ч. С места до 70 км/ч машина разгонялась за 64 секунды, преодолевая при этом расстояние в 700 метров. При торможении со скорости 50 км/ч и более высокой самоходную установку заносило. При плавном торможении заносы прекращались, но при этом дистанция, преодолеваемая САУ до полной остановки, достигала 70–80 метров.

Средняя скорость чистого движения по булыжному шоссе составила 38,4 км/ч, а по асфальтовому шоссе 47,6 км/ч. Скорость по шоссе ограничивалась недостаточной устойчивостью машины. Особенно это ощущалось при езде по обледенелой дороге. На скоростях 60–70 км/ч машину начинало заносить.

При всем при этом машина потребляла очень много топлива – 203 литра на 100 километров. Использование двойного дифференциала увеличило радиус поворота до 12,3 метров. С другой стороны, очень хорошо вела себя подвеска. Благодаря дополнительным упругим элементам (гидравлические амортизаторы и вертикальные рессоры) удалось добиться очень высокой плавности хода при движении по хорошим дорогам.

При движению по проселочным дорогам резко вырос расход топлива

Гораздо более неприятная картина стала вырисовываться во время движения по проселочной дороге. Сорвин оказался прав, когда говорил, что концепция легкого танка-истребителя окажется оправданной только на ровной местности. На проселке средняя скорость движения САУ снизилась до 23,8 км/ч. Для сравнения, легкий танк М3Л на проселке развивал среднюю скорость 29 км/ч, а немецкий Pz.Kpfw.III Ausf.H – 25 км/ч. Ехать приходилось на 2-й передаче, поскольку гидротрансформатор снижал на проселке передаваемый крутящий момент. Также работа гидротрансформатора стала причиной того, что по проселку с глубокими выбоинами машина двигаться не могла. Недостаточный крутящий момент не позволял преодолевать и придорожные канавы глубиной 0,75 метров.

При этом на проселке американская САУ потребляла совершенно неприличные объемы топлива. На 100 километров пути ей требовалось 357 литров бензина и 11,3 литров масла. Также выявилось, что гусеничные ленты машины имели недостаточное сцепление с грунтом.

При движении по тяжелому бездорожью легкая САУ потребляла топлива столько, сколько не «ел» иной тяжелый танк

Наибольшие же проблемы возникли у «автострадного» истребителя танков при езде по заснеженной целине. Выше первой передачи гидротрансформатор подниматься не позволял, при этом еще сильнее терялся крутящий момент. Средняя скорость движения составляла 19,4 км/ч. Снежный покров высотой более полуметра оказался для машины непреодолимым, виной тому был все тот же гидротрансформатор. Расход топлива при этом становился и вовсе чудовищным. На 100 километров пути требовалось 708 (!) литров бензина и 20,2 литров масла. Столько не потребляли даже иные тяжелые танки.

Испытания на преодоление подъемов

Не лучшим образом обстояло дело и с преодолением естественных препятствий. В ходе испытаний на подъем с хода удалось преодолеть вершину крутизной 16 градусов. Более крутой подъем оказался непреодолимым из-за недостаточного сцепления гусениц с грунтом. С разгоном на 2-й передаче удалось преодолеть подъем крутизной 18 градусов. Далее ограничивающим фактором снова стал все тот же гидротрансформатор.

Езда по косогорам

На спуске максимальным углом, на котором гусеницы не проскальзывали, стал угол в 24 градуса. В ходе испытаний на косогоре при движении по снегу максимальным углом, на котором машина ехала без сползания, оказался угол в 18 градусов. При активной работе рычагами для выравнивания машины движение было возможно при угле крена в 18–22 градуса.

Последним ходовым испытанием стало преодоление брода. В его ходе выяснилось, что максимальная глубина, которую может преодолеть самоходная установка, составляет 1,55 метра. Затем вода через жалюзи попадала в моторное отделение. Показатель этот оказался очень неплохим. К примеру, для немецкого Pz.Kpfw.III брод глубиной 1,4 метра был непреодолим.

Самоходная установка преодолевает брод

Испытания стрельбой проводились одними из последних. Поскольку ТТХ пушки М1А1 полностью совпадали с 76-мм орудием М7, установленным на САУ М10, ее пробиваемость не проверяли. Исследования проводилось на кучность стрельбы. Сравнивалась она с кучностью оружия советской легкой САУ СУ-76М. Как показали стрельбы, при использовании телескопического прицела американская самоходная установка превосходила по кучности советскую машину. При использовании перископического прицела рассеивание снарядов увеличивалось в 2 раза.

Стрельба с коротких остановок дала отличные результаты – 10 попаданий из 10. Совсем иная картина складывалась при стрельбе с хода. На дистанции 1000–700 метров из 8 выстрелов ни один не попал по цели, то же самое случилось и в ходе второй попытки. Наконец, исследование скорострельности показало следующие результаты: прицельная скорострельность САУ составила 7,7–9,7 выстрелов в минуту, максимальная – 11,4 выстрела в минуту.

В целом как истребитель танков GMC T70 оказалась вполне неплохой машиной с точки зрения вооружения. Шасси же советские испытатели забраковали:

«Американская самоходная артиллерийская установка Т-70 не может быть рекомендована для импорта по следующим причинам:

1. Слабая бронировка, обеспечивающая защиту только от ружейно-пулеметного огня и мелких осколков снарядов.

2. Большой расход топлива, который в несколько раз превышает расход топлива для самоходных установок данного класса в этих же условиях.

3. Применение в качестве топлива высокосортного бензина, делающего самоходную установку опасной в пожарном отношении.

4. Плохая проходимость самоходной установки».

Как уже упоминалось, после стандартизации GMC T70 в GMC M18 старые машины были модернизированы. Вероятно, что американцы столкнулись при их эксплуатации с очень похожими проблемами. Но небольшая модернизация не могла кардинально изменить характеристики машины, особенно в том, что касалось ее проходимости. Кроме того, испытания американского танка T26E3, который также имел гидротрансформатор, выявили похожие проблемы. Да и бензина он потреблял с не меньшим аппетитом.

Как можно заметить, с бронепробитием у пушки GMC T70 все было в порядке

Несмотря на такой разгромный вердикт, для американской самоходной установки нашлась работа на полигоне в Кубинке. Она участвовала в испытании обстрелом бортов корпуса и башни немецкого тяжелого танка Pz.Kpfw.Tiger Ausf.B. Выяснилось, что 76-мм снаряд M62 пробивает борт немецкого тяжелого танка на дистанции два километра. Таким образом, сама по себе идея «автострадной САУ» была вполне здравой.

Однако подобные самоходные установки могли быть эффективным оружием только в местностях с развитой сетью дорог с асфальтовым покрытием. Для советско-германского фронта, где очень часто бои проходили в поле, отнюдь не покрытом асфальтом, подобные машины не годились.

Автор: Лев