Сверхтяжёлый трофей

Немецкий сверхтяжёлый танк Pz.Kpfw. Maus оставил заметный след в истории танкостроения. Это был самый тяжёлый в мире танк, разработанный в качестве штурмовой машины, практически неуязвимой для вражеского огня. Во многом судьба этого танка оказалась схожей с судьбой другого гиганта — французского FCM 2C, который до сих пор носит звание самого большого (по габаритам) в мире танка. Как и французские сверхтяжёлые машины, немецкая так никогда и не вступила в бой: в обоих случаях экипажи подорвали свои танки. Ещё одной схожей чертой в их судьбе стало то, что подорванные танки стали трофеями и объектами внимательного изучения.

Непутёвый защитник немецкого Генштаба

Работы по теме сверхтяжёлых танков и самоходных установок на их базе в Германии были официально свёрнуты во второй половине июля 1944 года. На практике же не был даже выполнен приказ 6-го отдела Департамента вооружений о сдаче резерва корпусов и башен в металлолом, отданный 27 июля. Концерн Krupp спрятал имевшийся задел на складах, где их позже и обнаружили англичане с американцами.

19 августа года руководство Krupp проинформировало Порше о том, что Служба вооружений дала указание прекратить работу по проекту Typ 205. Специалисты, собиравшие второй прототип, покинули Бёблинген. Однако это не означало, что испытания Pz.Kpfw. Maus закончились.

Осенью второй опытный образец танка, носивший обозначение Typ 205/II, получил новый двигатель. Вместо бензинового Daimler-Benz MB.509 машина получила дизельный MB.517. Впервые этот мотор предполагалось поставить на танк ещё осенью 1942 года. На сей же раз двигатель был доступен уже в варианте с турбонаддувом, благодаря чему его мощность выросла до 1200 лошадиных сил. Когда именно MB.517 был установлен в танк, неизвестно, но в переписке, датируемой 1 декабря 1944 года, говорится о том, что двигатель установлен в Typ 205/II, и его испытания ещё не проводились.

К слову, Порше умудрился провести установку мотора в обход СС, которая курировала его разработку. Когда эсэсовцы спохватились, выяснилось, что один из двух моторов, каждый из которых обошёлся немцам в 125 000 рейхсмарок, уже стоит в сверхтяжёлом танке.

При взрыве башенные люки оказались вырваны

На место обнаружения прибыли специалисты, которые приступили к изучению подорванного танка. Для начала было решено составить краткое техническое описание машины. Доклад получился небольшим — всего на 18 страниц. Это было связано с тем, что сверху пришёл приказ составить описание обнаруженной машины в кратчайшие сроки. Такая спешка не выглядела странной: в руках советских военных оказался танк, который выглядел гораздо более опасным противником, чем все боевые машины, с которыми они ранее встречались.

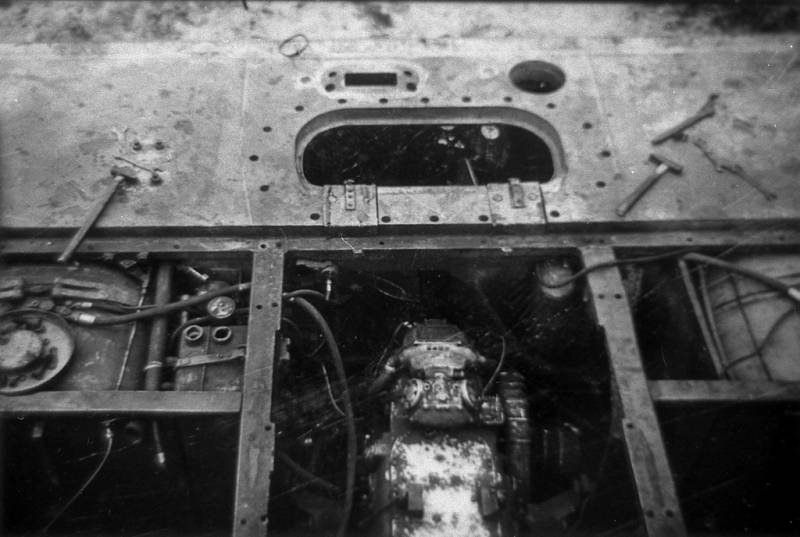

Изучение электрической трансмиссии подорванного танка

В середине лета 1945 года техническое описание отправилось в Москву. Тем временем захваченный Красной армией полигон в Куммерсдорфе постепенно исследовался советскими специалистами. Заодно допрашивались пленные немецкие военные и инженеры. Объём информации по сверхтяжёлым танкам стал резко расти. В руки советских военных попали и трофейные документы немецкого министерства вооружений, благодаря чему уже к концу лета 1945 года были получены точные данные о Pz.Kpfw. Maus. Кроме того, нашлась и часть заводских чертежей.

Хорошо видно, что опорные катки с перфорацией были снова заменены на сплошные

Как уже упоминалось, в руки Красной армии попали оба опытных образца Pz.Kpfw. Maus. Первая из построенных машин была найдена на стрельбище Куммерсдорфского полигона. Хотя, согласно первоначально поступившей информации, Typ 205/I также подорвали, имеющиеся фотографии эту информацию опровергают. Машину если и пытались подорвать, то явно неудачно: повреждений, сопоставимых с повреждениями второго танка, полученными от подрыва боекомплекта, Typ 205/I не получил. Больше похоже на то, что машину уже на стрельбище частично разукомплектовали.

В таком виде был обнаружен на стрельбище первый опытный образец танка. Видны следы от попадания снарядов в борт корпуса и макет башни

Интересно, что к моменту обнаружения этого танка на его левом борту корпуса имелись четыре отметины от попадания крупнокалиберных бронебойных снарядов. Ещё одна отметина была на левом борту массогабаритного макета башни.

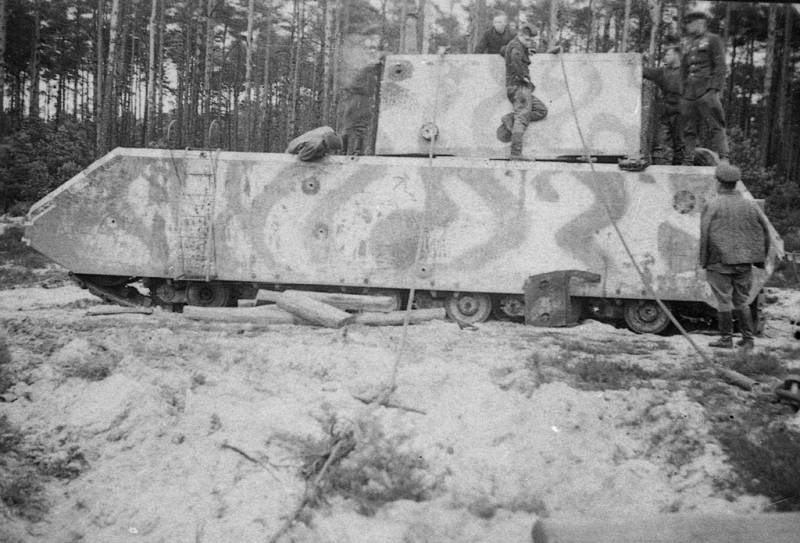

Подготовка к демонтажу макета башни

То, что эти отметины могут быть результатом обстрела танка советскими орудиями, исключено. Аналогичные по характеру попадания в количестве девяти штук имелись и на лобовом листе корпуса. Танк же стоял параллельно лесному массиву, и вести обстрел по лобовой проекции с другой точки было невозможно. К моменту обнаружения машины на стрельбище она находилось в нерабочем состоянии, и развернуть его для обстрела было физически невозможно. Одним словом, обстреливали машину сами немцы, не исключено даже, что огонь по Typ 205/I вёл второй прототип. К моменту обнаружения танка на защите ходовой части от фронтального огня имелись приварки креплений для запасных траков, причём и в районе этих узлов обнаружились три попадания.

Для того чтобы сдёрнуть башню, потребовалось зацепить за неё пару тросов

В течение лета и начала осени 1945 года обе машины постепенно начали разукомплектовывать. Связано это было с тем, что привести в рабочее состояние ни одну из них оказалось невозможно. Кроме того, агрегаты танков представляли интерес и по отдельности. Для упрощения процедуры демонтажа массо-габаритный макет башни с первого опытного образца танка скинули. Снятые узлы и агрегаты немедленно описывались. Осенью 1945 года снятые с танков агрегаты отправились в Ленинград на филиал опытного завода №100. Как раз в это время там шли работы по проектированию нового тяжёлого танка, и одна из его версий предусматривала использование электротрансмиссии.

Через проём люка видна приборная панель танка

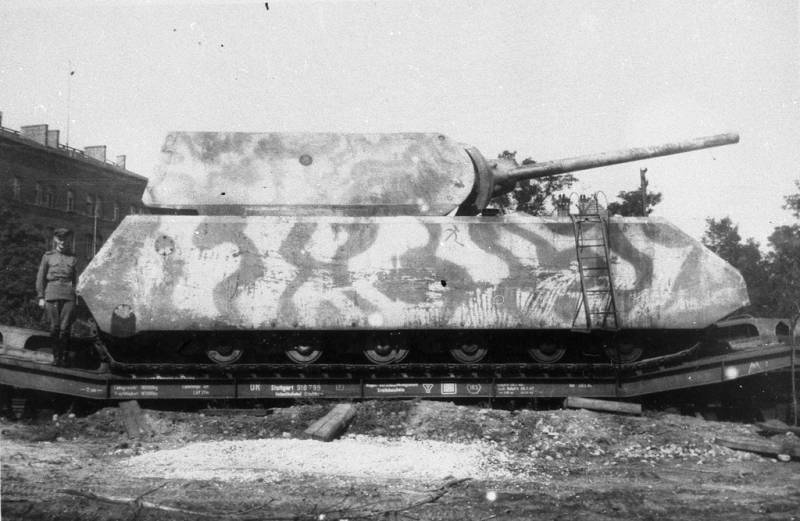

Совсем другая судьба ожидала сами танки. В конце лета 1945 года было решено собрать «гибрид» с использованием башни Typ 205/II и шасси Typ 205/I. Эта задача оказалась нетривиальной, поскольку просто так 50-тонную башню, покоящуюся на оторванном подбашенном листе, эвакуировать было непросто. Проблема была решена с помощью целой вереницы немецких полугусеничных тягачей (в основном Sd.Kfz.9). Не без труда эта кавалькада дотащила башню до Куммерсдорфа, где удалось отсоединить подбашенный погон. Уже в сентябре 1945 года собранный из частей обоих танков экземпляр Pz.Kpfw.Maus погрузили на специальную платформу, которая пережила войну.

Интересно, что номера корпуса и башни разных танков совпадают: на корпусе с серийным номером 35141 установлена башня с тем же серийным номером 35141.

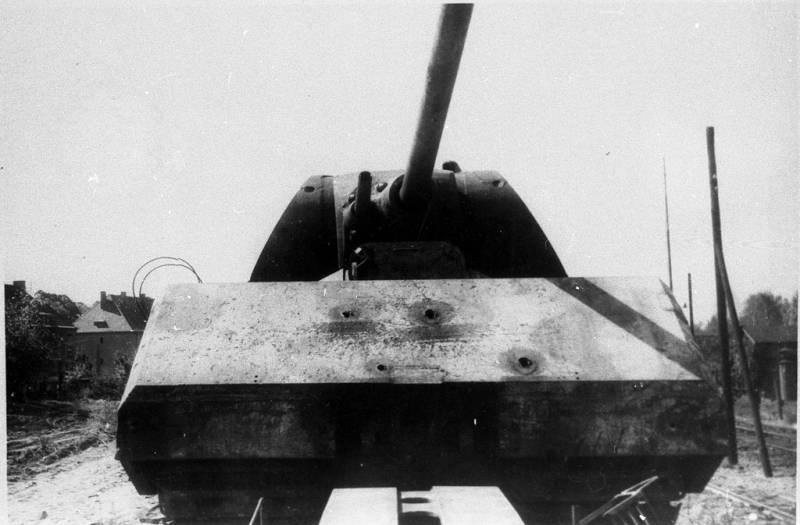

Собранный из двух танков образец Pz.Kpfw.Maus, Куммерсдорф, осень 1945 года

В таком виде в Куммерсдорфе танк простоял довольно долго. Несмотря на то что он был готов к отправке ещё осенью 1945 года, приказ о его перевозке на НИАБТ Полигон был отдан только полгода спустя. Согласно ведомости полигона, в Кубинку машина прибыла в мае 1946 года. Здесь изучение танка продолжилось, но в упрощённом режиме. Поскольку его агрегаты отправились в Ленинград, ни о каких ходовых испытаниях не было и речи. В основном в Кубинке готовились материалы, посвящённые изучению элементов ходовой части. Испытания стрельбой также были исключены, поскольку орудийная установка оказалась повреждена взрывом, и ствол 128-мм пушки фактически свободно болтался.

Как можно заметить, на лобовом листе корпуса есть отметины от попаданий снарядов

Одним из немногих испытаний, которые провели на НИАБТ Полигоне, стал обстрел. Он производился в сокращённом объёме. По одному выстрелу было сделано по лобовой части корпуса и правому борту, а также в лоб башни и её правый борт. Все остальные следы от попаданий в танк имеют «немецкое» происхождение.

Танк с правого борта

В отличие от сверхтяжёлого танка E-100, который англичане отправили на металлолом, его конкуренту повезло больше. После изучения Pz.Kpfw. Maus отбуксировали в музей при полигоне. На тот момент это была открытая площадка. Полноценный музей появился здесь уже в начале 70-х годов, когда танк занял место в ангаре немецкой бронетанковой техники.

Недавно возникала идея восстановить машину до ходового состояния, но проект не вышел за рамки подготовительных работ. Идея эта, конечно, интересная, но в результате её реализации вряд ли получится что-то, кроме чучела с сомнительными перспективами с точки зрения надёжности. Ведь мало того, что с машины сняты все агрегаты, так ещё и отсутствует одна из тележек. Ресурс гусеничных лент огромного танка очень низкий, а чинить порванную гусеницу 180-тонной машины в поле — сомнительное удовольствие. И это лишь малая часть тех проблем, которые неизбежно возникнут при попытке восстановить этот танк до ходового состояния. В конце концов, даже просто его перевезти — задача весьма непростая.

Генератор роста

Отдельно стоит упомянуть о том, какое влияние трофейный немецкий сверхтяжёлый танк произвёл на развитие советского танкостроения. В отличие от англичан и американцев, которые почти никак не отреагировали на обнаруженные материалы по E-100 и Pz.Kpfw. Maus, реакция Главного бронетанкового управления Красной армии (ГБТУ КА) оказалась молниеносной.

Ничего удивительного в этом нет. 5 июня 1945 года был представлен эскизный проект тяжёлого танка «Объект 257», который обладал увеличенной броневой защитой и 122-мм пушкой БЛ-13. Предполагалось, что эта машина станет настоящим скачком вперёд для советского танкостроения. И тут совершенно неожиданно выяснилось, что в Германии обнаружен танк, который перспективной пушкой пробивался с трудом, а установленное на нём орудие вполне пробивало броню «Объекта 257».

Немецкий сверхтяжёлый танк на НИАБТ Полигоне. Кубинка, 1946 год

11 июня 1945 года был разработан проект тактико-технических требований для нового тяжёлого танка. Его боевая масса утверждалась в пределах 60 тонн, экипаж увеличился до 5 человек. Броня должна была обеспечивать защиту танка от 128-мм немецкой пушки. Кроме того, в дополнении к пушке БЛ-13 появилось требование и на другое орудие, калибра 130 мм. Кроме как запуском программы по созданию «противомышиного» танка, эти тактико-технические объяснить сложно. Именно из них и родился танк, известный как ИС-7.

Он же спереди

Обнаруженный немецкий танк спровоцировал вторую волну гонки вооружений, аналогичную той, что породила КВ-3, КВ-4 и КВ-5. Вместо того чтобы сконцентрироваться на совершенствовании уже имеющихся неплохих образцов, конструкторы начали работы по созданию стальных монстров. Даже ИС-4 теперь уже казался устаревшим: по планам на вторую пятилетку 40-х годов, с 1948 года предполагалось выпускать по 2760 тяжёлых танков нового типа (ИС-7) в год. К слову, «Объект 260» оказался далеко не самым тяжёлым и сильно вооружённым. В Челябинске работали над проектом тяжёлого танка «Объект 705», самая его тяжёлая версия должна была иметь пушку калибра 152 мм, а боевая масса составляла бы 100 тонн. Помимо танков, прорабатывались еще и самоходные установки на базе ИС-4 и ИС-7 с длинноствольными орудиями калибра 152 мм.

На музейной площадке, 50-е годы. Хорошо заметно, что на лобовом листе появился след от ещё одного попадания

Вреда вся эта бурная деятельность нанесла ничуть не меньше, чем разработка стальных монстров весной-летом 1941 года. Дело дошло до изготовления опытных образцов ИС-7, хотя на запуск крупной серии правительство всё же не решилось. Безусловно, танк получился выдающийся, но слишком тяжёлый. 18 февраля 1949 года постановлением Совета Министров СССР № 701–270сс разработку и производство тяжёлых танков массой более 50 тонн прекратили. Вместо них началась разработка тяжёлого танка, более известного как ИС-5. Позже его приняли на вооружение как Т-10.

Трагизм ситуации состоял в том, что четыре года для советского танкостроения прошли в значительной степени впустую. Единственный достойный противник для ИС-7 всё это время стоял на музейной площадке в Кубинке. Что же касается бывших союзников по Второй мировой войне, то они разработку своих бронированных монстров после войны свернули. Воевать перспективным советским тяжёлым танкам было попросту не с кем.

Непутёвый защитник немецкого Генштаба

Работы по теме сверхтяжёлых танков и самоходных установок на их базе в Германии были официально свёрнуты во второй половине июля 1944 года. На практике же не был даже выполнен приказ 6-го отдела Департамента вооружений о сдаче резерва корпусов и башен в металлолом, отданный 27 июля. Концерн Krupp спрятал имевшийся задел на складах, где их позже и обнаружили англичане с американцами.

19 августа года руководство Krupp проинформировало Порше о том, что Служба вооружений дала указание прекратить работу по проекту Typ 205. Специалисты, собиравшие второй прототип, покинули Бёблинген. Однако это не означало, что испытания Pz.Kpfw. Maus закончились.

Осенью второй опытный образец танка, носивший обозначение Typ 205/II, получил новый двигатель. Вместо бензинового Daimler-Benz MB.509 машина получила дизельный MB.517. Впервые этот мотор предполагалось поставить на танк ещё осенью 1942 года. На сей же раз двигатель был доступен уже в варианте с турбонаддувом, благодаря чему его мощность выросла до 1200 лошадиных сил. Когда именно MB.517 был установлен в танк, неизвестно, но в переписке, датируемой 1 декабря 1944 года, говорится о том, что двигатель установлен в Typ 205/II, и его испытания ещё не проводились.

К слову, Порше умудрился провести установку мотора в обход СС, которая курировала его разработку. Когда эсэсовцы спохватились, выяснилось, что один из двух моторов, каждый из которых обошёлся немцам в 125 000 рейхсмарок, уже стоит в сверхтяжёлом танке.

При взрыве башенные люки оказались вырваны

На место обнаружения прибыли специалисты, которые приступили к изучению подорванного танка. Для начала было решено составить краткое техническое описание машины. Доклад получился небольшим — всего на 18 страниц. Это было связано с тем, что сверху пришёл приказ составить описание обнаруженной машины в кратчайшие сроки. Такая спешка не выглядела странной: в руках советских военных оказался танк, который выглядел гораздо более опасным противником, чем все боевые машины, с которыми они ранее встречались.

Изучение электрической трансмиссии подорванного танка

В середине лета 1945 года техническое описание отправилось в Москву. Тем временем захваченный Красной армией полигон в Куммерсдорфе постепенно исследовался советскими специалистами. Заодно допрашивались пленные немецкие военные и инженеры. Объём информации по сверхтяжёлым танкам стал резко расти. В руки советских военных попали и трофейные документы немецкого министерства вооружений, благодаря чему уже к концу лета 1945 года были получены точные данные о Pz.Kpfw. Maus. Кроме того, нашлась и часть заводских чертежей.

Хорошо видно, что опорные катки с перфорацией были снова заменены на сплошные

Как уже упоминалось, в руки Красной армии попали оба опытных образца Pz.Kpfw. Maus. Первая из построенных машин была найдена на стрельбище Куммерсдорфского полигона. Хотя, согласно первоначально поступившей информации, Typ 205/I также подорвали, имеющиеся фотографии эту информацию опровергают. Машину если и пытались подорвать, то явно неудачно: повреждений, сопоставимых с повреждениями второго танка, полученными от подрыва боекомплекта, Typ 205/I не получил. Больше похоже на то, что машину уже на стрельбище частично разукомплектовали.

В таком виде был обнаружен на стрельбище первый опытный образец танка. Видны следы от попадания снарядов в борт корпуса и макет башни

Интересно, что к моменту обнаружения этого танка на его левом борту корпуса имелись четыре отметины от попадания крупнокалиберных бронебойных снарядов. Ещё одна отметина была на левом борту массогабаритного макета башни.

Подготовка к демонтажу макета башни

То, что эти отметины могут быть результатом обстрела танка советскими орудиями, исключено. Аналогичные по характеру попадания в количестве девяти штук имелись и на лобовом листе корпуса. Танк же стоял параллельно лесному массиву, и вести обстрел по лобовой проекции с другой точки было невозможно. К моменту обнаружения машины на стрельбище она находилось в нерабочем состоянии, и развернуть его для обстрела было физически невозможно. Одним словом, обстреливали машину сами немцы, не исключено даже, что огонь по Typ 205/I вёл второй прототип. К моменту обнаружения танка на защите ходовой части от фронтального огня имелись приварки креплений для запасных траков, причём и в районе этих узлов обнаружились три попадания.

Для того чтобы сдёрнуть башню, потребовалось зацепить за неё пару тросов

В течение лета и начала осени 1945 года обе машины постепенно начали разукомплектовывать. Связано это было с тем, что привести в рабочее состояние ни одну из них оказалось невозможно. Кроме того, агрегаты танков представляли интерес и по отдельности. Для упрощения процедуры демонтажа массо-габаритный макет башни с первого опытного образца танка скинули. Снятые узлы и агрегаты немедленно описывались. Осенью 1945 года снятые с танков агрегаты отправились в Ленинград на филиал опытного завода №100. Как раз в это время там шли работы по проектированию нового тяжёлого танка, и одна из его версий предусматривала использование электротрансмиссии.

Через проём люка видна приборная панель танка

Совсем другая судьба ожидала сами танки. В конце лета 1945 года было решено собрать «гибрид» с использованием башни Typ 205/II и шасси Typ 205/I. Эта задача оказалась нетривиальной, поскольку просто так 50-тонную башню, покоящуюся на оторванном подбашенном листе, эвакуировать было непросто. Проблема была решена с помощью целой вереницы немецких полугусеничных тягачей (в основном Sd.Kfz.9). Не без труда эта кавалькада дотащила башню до Куммерсдорфа, где удалось отсоединить подбашенный погон. Уже в сентябре 1945 года собранный из частей обоих танков экземпляр Pz.Kpfw.Maus погрузили на специальную платформу, которая пережила войну.

Интересно, что номера корпуса и башни разных танков совпадают: на корпусе с серийным номером 35141 установлена башня с тем же серийным номером 35141.

Собранный из двух танков образец Pz.Kpfw.Maus, Куммерсдорф, осень 1945 года

В таком виде в Куммерсдорфе танк простоял довольно долго. Несмотря на то что он был готов к отправке ещё осенью 1945 года, приказ о его перевозке на НИАБТ Полигон был отдан только полгода спустя. Согласно ведомости полигона, в Кубинку машина прибыла в мае 1946 года. Здесь изучение танка продолжилось, но в упрощённом режиме. Поскольку его агрегаты отправились в Ленинград, ни о каких ходовых испытаниях не было и речи. В основном в Кубинке готовились материалы, посвящённые изучению элементов ходовой части. Испытания стрельбой также были исключены, поскольку орудийная установка оказалась повреждена взрывом, и ствол 128-мм пушки фактически свободно болтался.

Как можно заметить, на лобовом листе корпуса есть отметины от попаданий снарядов

Одним из немногих испытаний, которые провели на НИАБТ Полигоне, стал обстрел. Он производился в сокращённом объёме. По одному выстрелу было сделано по лобовой части корпуса и правому борту, а также в лоб башни и её правый борт. Все остальные следы от попаданий в танк имеют «немецкое» происхождение.

Танк с правого борта

В отличие от сверхтяжёлого танка E-100, который англичане отправили на металлолом, его конкуренту повезло больше. После изучения Pz.Kpfw. Maus отбуксировали в музей при полигоне. На тот момент это была открытая площадка. Полноценный музей появился здесь уже в начале 70-х годов, когда танк занял место в ангаре немецкой бронетанковой техники.

Недавно возникала идея восстановить машину до ходового состояния, но проект не вышел за рамки подготовительных работ. Идея эта, конечно, интересная, но в результате её реализации вряд ли получится что-то, кроме чучела с сомнительными перспективами с точки зрения надёжности. Ведь мало того, что с машины сняты все агрегаты, так ещё и отсутствует одна из тележек. Ресурс гусеничных лент огромного танка очень низкий, а чинить порванную гусеницу 180-тонной машины в поле — сомнительное удовольствие. И это лишь малая часть тех проблем, которые неизбежно возникнут при попытке восстановить этот танк до ходового состояния. В конце концов, даже просто его перевезти — задача весьма непростая.

Генератор роста

Отдельно стоит упомянуть о том, какое влияние трофейный немецкий сверхтяжёлый танк произвёл на развитие советского танкостроения. В отличие от англичан и американцев, которые почти никак не отреагировали на обнаруженные материалы по E-100 и Pz.Kpfw. Maus, реакция Главного бронетанкового управления Красной армии (ГБТУ КА) оказалась молниеносной.

Ничего удивительного в этом нет. 5 июня 1945 года был представлен эскизный проект тяжёлого танка «Объект 257», который обладал увеличенной броневой защитой и 122-мм пушкой БЛ-13. Предполагалось, что эта машина станет настоящим скачком вперёд для советского танкостроения. И тут совершенно неожиданно выяснилось, что в Германии обнаружен танк, который перспективной пушкой пробивался с трудом, а установленное на нём орудие вполне пробивало броню «Объекта 257».

Немецкий сверхтяжёлый танк на НИАБТ Полигоне. Кубинка, 1946 год

11 июня 1945 года был разработан проект тактико-технических требований для нового тяжёлого танка. Его боевая масса утверждалась в пределах 60 тонн, экипаж увеличился до 5 человек. Броня должна была обеспечивать защиту танка от 128-мм немецкой пушки. Кроме того, в дополнении к пушке БЛ-13 появилось требование и на другое орудие, калибра 130 мм. Кроме как запуском программы по созданию «противомышиного» танка, эти тактико-технические объяснить сложно. Именно из них и родился танк, известный как ИС-7.

Он же спереди

Обнаруженный немецкий танк спровоцировал вторую волну гонки вооружений, аналогичную той, что породила КВ-3, КВ-4 и КВ-5. Вместо того чтобы сконцентрироваться на совершенствовании уже имеющихся неплохих образцов, конструкторы начали работы по созданию стальных монстров. Даже ИС-4 теперь уже казался устаревшим: по планам на вторую пятилетку 40-х годов, с 1948 года предполагалось выпускать по 2760 тяжёлых танков нового типа (ИС-7) в год. К слову, «Объект 260» оказался далеко не самым тяжёлым и сильно вооружённым. В Челябинске работали над проектом тяжёлого танка «Объект 705», самая его тяжёлая версия должна была иметь пушку калибра 152 мм, а боевая масса составляла бы 100 тонн. Помимо танков, прорабатывались еще и самоходные установки на базе ИС-4 и ИС-7 с длинноствольными орудиями калибра 152 мм.

На музейной площадке, 50-е годы. Хорошо заметно, что на лобовом листе появился след от ещё одного попадания

Вреда вся эта бурная деятельность нанесла ничуть не меньше, чем разработка стальных монстров весной-летом 1941 года. Дело дошло до изготовления опытных образцов ИС-7, хотя на запуск крупной серии правительство всё же не решилось. Безусловно, танк получился выдающийся, но слишком тяжёлый. 18 февраля 1949 года постановлением Совета Министров СССР № 701–270сс разработку и производство тяжёлых танков массой более 50 тонн прекратили. Вместо них началась разработка тяжёлого танка, более известного как ИС-5. Позже его приняли на вооружение как Т-10.

Трагизм ситуации состоял в том, что четыре года для советского танкостроения прошли в значительной степени впустую. Единственный достойный противник для ИС-7 всё это время стоял на музейной площадке в Кубинке. Что же касается бывших союзников по Второй мировой войне, то они разработку своих бронированных монстров после войны свернули. Воевать перспективным советским тяжёлым танкам было попросту не с кем.

Автор: Лев