Рыцари кочевых империй (часть 2)

Из конца в конец по ущелью Джагей стая демонов пыли взвилась,

Вороной летел как юный олень, но кобыла как серна неслась.

Вороной закусил зубами мундштук, вороной дышал тяжелей,

Но кобыла играла легкой уздой, как красотка перчаткой своей.

(Редьярд Киплинг «Баллада о Западе и Востоке»)

Вороной летел как юный олень, но кобыла как серна неслась.

Вороной закусил зубами мундштук, вороной дышал тяжелей,

Но кобыла играла легкой уздой, как красотка перчаткой своей.

(Редьярд Киплинг «Баллада о Западе и Востоке»)

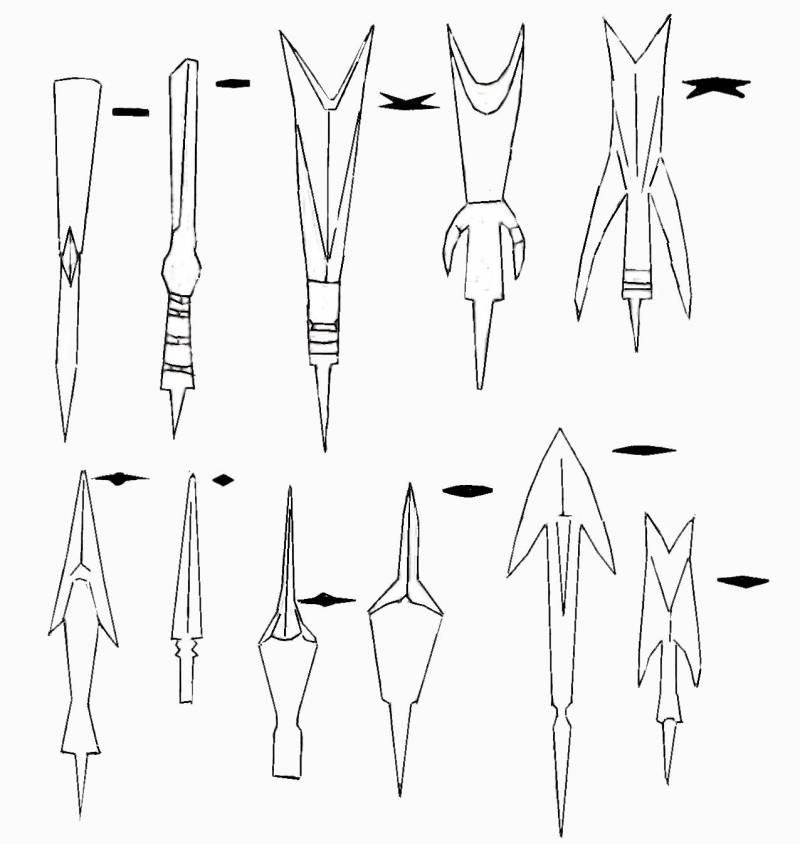

Не менее острыми наконечники стрел были и у других народов Востока, например, у кыргызов. Китайцы в своих летописях отмечали, что железное оружие у кыргызов такой остроты, что может пробить даже шкуру у носорога! А вот защитное вооружение у кыргызов было достаточно примитивным. Кольчугу они не применяли, а довольствовались ламеллярными панцирями, которые дополняли оборонительными деталями из... дерева — наплечниками, наручами, поножами, которые у них сохранялись даже в IX—X веках.

Воины киргизы и каймаки – древнего тюркского племени каймак (кимак) VIII – XIX вв. Рис. Ангуса МакБрайда.

Впрочем, метательное оружие у многих народов Азии было эффективным не только из-за его остроты. Китайцам было известно племя илоу, обитавшее на территории современного Приморья, к северо-востоку от Великой китайской стены. Воины-илоу имели очень мощные луки, но использовали наконечники из хрупкого «черного камня», смазанные ядом, от которого «раненый тотчас умирает». Понятно, что металлические наконечники при таком способе ведения войны илоу просто не требовались. Достаточно было метко стрелять и ранить противника.

Турецкий или мамлюкский щит конца XV в., диаметр 46,7 см. Вес 1546 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

В XIX веке американские индейцы, кочевавшие по просторам Великих равнин, также делали себе щиты из кожи. Для этого сырую кожу бизона укладывали над ямой с раскаленными камнями и лили на них воду. Кожа при этом сморщивалась и уплотнялась, и становилась еще прочнее. Затем с кожи удаляли шерсть и вырезали круглую заготовку для будущего щита. Обычно это был круг не меньше полуметра в диаметре, на котором при помощи камней выравнивались все морщины и неровности. Затем его обтягивали более тонкой кожей, а пространство между покрышкой и щитом набивали шерстью бизона или антилопы, перьями ястреба и орла, что еще больше повышало его защитные качества. Такой толстый и тяжелый щит был надежной защитой от стрел. Умелый воин, держа его под углом, мог уберечь себя даже от пуль, рикошетировавших от его поверхности, хотя, конечно, это касалось только пуль, выпущенных из гладкоствольного огнестрельного оружия.

Кожаный щит с металлическими накладками и умбонами. Принадлежал монгольскому султану Акбару. Рядом сабля Аурангезеба. Музей в Бангалоре, Индия.

Вне всякого сомнения, что кочевники эпохи средневековья выделывали кожаные щиты не хуже индейцев и, имея вдоволь скота, могли позволить себе любые эксперименты в этой области. Сплести легкий щит из ивовых прутьев (заросли ивняка встречаются также и по берегам степных рек) и обтянуть его кожей особого труда для них не представляло. Защита для воина получалась достаточно надежной и в то же время не слишком обременительной. Помимо кожи большую роль в защитном снаряжении воинов-номадов играли пластинчатые брони из самых различных материалов. Уже древние народы, населявшие Центральную Азию и Сибирь, умели выделывать панцири из костяных или же роговых пластинок, связанных между собой ремешками из кожи. Пластинки нередко украшались орнаментом. Из более крупных пластинок удлиненно-треугольной формы делались конические шлемы. В последние века до нашей эры здесь уже появились и шлемы из железа.

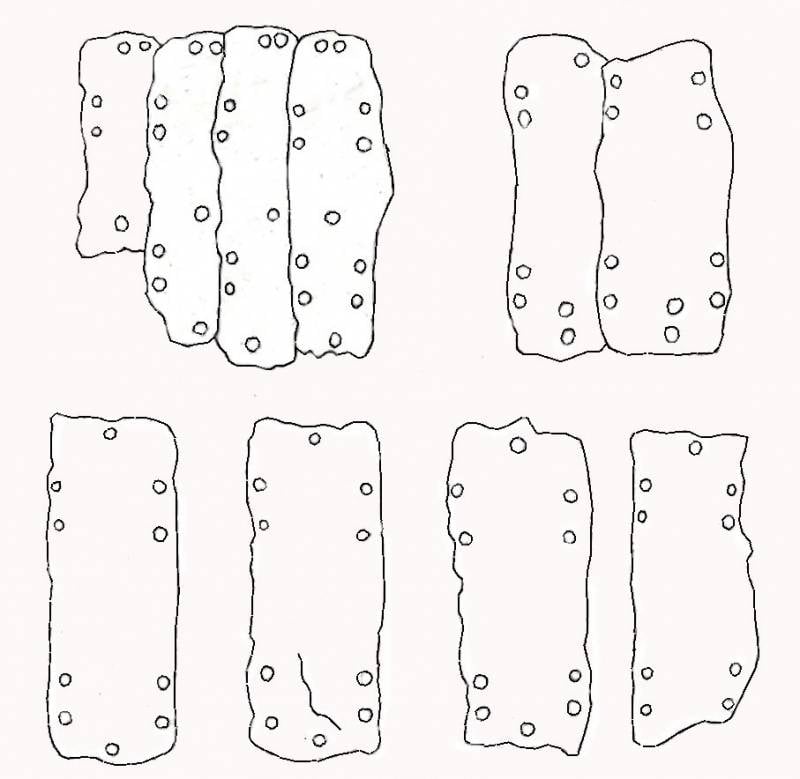

Железные пластины из Западной Сибири. Рис. А.Шепса.

Такое распространение пластинчатых доспехов связано в первую очередь с тем, что именно на Востоке они как раз и появились, и широко применялись уже в древнем Шумере, Египте, у вавилонян и в Ассирии. Известны они были в Китае и Персии, куда совершали свои набеги кочевые народы с севера и юга. Скифы, например, в своих походах дошли до Египта и, следовательно, вполне могли перенять (и переняли!) все то, что так или иначе было удобно для боя.

Наконечники стрел селькупов. Рис. А.Шепса.

Конечно, условия, в которых этим народам приходилось кочевать, отличались друг от друга. Одно дело — районы монгольских степей, Причерноморья или же Приуралья у самой границы суровой тайги, и совсем другое — залитая солнцем Аравия с ее песками и пальмами в редких оазисах. Тем не менее, традиции оставались традициями, а мастерство передавалось из поколения в поколение, несмотря ни на что. Вот так и получилось, что военные технологии Древнего Востока и его цивилизаций вовсе не умерли, а постепенно распространились среди новых народов, которые даже не слышали друг о друге, но которых породнила сама кочевая жизнь. Отсюда и вся их воинственность, о которой у нас уже шла речь и очень похожее вооружение, неразрывным образом связанное с их средой обитания.

Рис. В. Королькова

Продолжение следует…

Автор: kalibr