Полигоны Калифорнии (Часть 7)

РН «Тор-Аджена» на стартовом комплексе базы Ванденберг

В программе «Корона» использовались разведывательные космические аппараты серий: KH-1, KH-2, KH-3, KH-4, KH-4A и KH-4B (англ. KeyHole — замочная скважина) - всего144 спутника. С помощью длиннофокусных широкоформатных фотокамер, установленных на разведывательных спутниках, удалось получить качественные снимки советских ракетных и ядерных полигонов, позиций МБР, аэродромов стратегической авиации и оборонных заводов.

Ракета-носитель лёгкого класса «Тор-Аджена» представляла собой комбинацию баллистической ракеты средней дальности Thor, используемую в роли первой ступени, и специально разработанного компанией Lockheed разгонного блока Agena. Масса ступени с топливом около 7 тонн, тяга 72 кН. Использование улучшенного разгонного блока Agena-D позволило довести грузоподъёмность до 1,2 тонн на низкой орбите. Основное назначение РН «Тор-Аджена» - выведение спутников военного назначения на орбиты с высоким наклонением. Разгонный блок «Аджена» до февраля 1987 года применялся в составе ракет-носителей «Тор-Аджена», «Атлас-Аджена», «Торад-Аджена» и «Титан-3B». Всего с участием блока «Аджена» проведено 365 запусков. Вообще американцам очень свойственен рациональный подход к использованию снятых с боевого дежурства баллистических ракет. В США гораздо чаще, чем в СССР и России, ракеты целиком или их ступени использовались в различных ракетах-носителях для вывода полезной нагрузки на орбиту. Впрочем, помимо чисто военных программ, стартовые позиции авиабазы Ванденберг, хотя и в меньших масштабах, использовались и для запуска научно-исследовательских космических аппаратов.

Во второй половине 60-х в собственность военных перешел крупный участок к югу от ранних сооружений базы. Первоначально здесь планировали построить стартовые сооружения для ракет-носителей Titan III. Однако вскоре строительство законсервировали, так как основные гражданские программы было решено осуществлять в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Однако в 1972 году базу Ванденберг выбрали в качестве западной стартовой площадки для запусков Шаттлов. Со стартовой площадки SLC-6 «космические челноки» должны были доставлять в космос грузы, используемые в различных оборонных программах. Строительство площадки для Шаттлов велось с января 1979 по июль 1986 года. В случае запуска с побережья в Калифорнии «космический челнок» мог вывести на полярную орбиту большую полезную нагрузку и имел бы более оптимальную траекторию. Всего на возведение стартовых сооружений, создание необходимой инфраструктуры и модернизацию взлётно-посадочной полосы было потрачено около $ 4 млрд.

15 октября 1985 года стартовый комплекс для запуска Шаттлов был торжественно сдан в эксплуатацию, и здесь началась подготовка к запуску космического корабля «Дискавери». Старт был запланирован на 15 октября 1986 года, однако катастрофа «Челленджера» поставила крест на этих планах, и ни одного пилотируемого многоразового космического корабля с этой площадки так в космос и не отправили. Стартовый комплекс поддерживался в «горячем» состоянии до 20 февраля 1987 года, после чего его законсервировали. Израсходовав огромные по меркам 80-х годов деньги, 26 декабря 1989 года военно-воздушные силы официально отказались от запуска «космических челноков» с площадки Ванденберг.

Запуск Titan IIID с площадки SLC-4Е

Titan 34D и Titan IV являлись дальнейшими вариантами развития носителей Titan IIID Первый полет Titan IIID состоялся 15 июня 1971 года. Большая часть ракет-носителей этого типа использовалась для вывода на орбиту разведывательных аппаратов.

Titan 23G

Ракеты-носители серии «Титан» отличались от боевых стартовыми приспособлениями и доработанными двигателями. Titan III вдобавок к основным жидкостным ступеням получил дополнительные твердотопливные ускорители, что увеличило вес полезной нагрузки. Масса ракет колебалась от 154000 до 943 000 кг, а вес полезной нагрузки от 3600 до 17600 кг.

В 2011 году компания SpaceX начала работы по переоборудованию стартовой позиции SLC-4W для запуска Falcon 9. Семейство двухступенчатых ракет Falcon 9 с максимальной выводимой нагрузкой до 22800 кг с двигателями, работающими на керосине и жидком кислороде, создавалось с целью существенного сокращения стоимости доставки грузов на орбиту. Для этого первая ступень выполнена многоразовой. Так, к 2016 году удалось добиться снижения стоимости до $ 2719 / кг, что примерно в 5-6 раз меньше, чем это было при запуске ракет-носителей семейства «Титан». Первый старт Falcon 9 с территории «Западного ракетного полигона» состоялся 29 сентября 2013 году, тогда ракета-носитель подняла на полярную эллиптическую орбиту канадский многофункциональный спутник CASSIOPE.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником CASSIOPE

В ракете-носителе тяжелого класса Falcon Heavy, способной вывести на околоземную орбиту 63800 кг, используются технические решения, реализованные в Falcon 9. Именно с помощью этого носителя в будущем американцы намерены осуществить миссию к Марсу. Для запуска Falcon Heavy в настоящее время ведётся переоборудование комплекса SLC-4E.

Так Falcon Heavy будет выглядеть на стартовой площадке

После достаточно длительного перерыва в середине 90-х были расконсервированы стартовые сооружения на позиции SLC-6 (Space Launch Complex 6.) В 1993 году Министерство обороны заключило контракт с компанией Lockheed Martin на конверсию снимаемой с вооружения МБР «МХ». Семейство ракет-носителей лёгкого класса, в которых целиком или частично использовались двигательные ступени баллистической ракеты, получило обозначение Athena. В зависимости от компоновки масса полезной нагрузки, выводимой в космос, составляла 794 - 1896 кг.

Athena 1 незадолго до запуска с позиции SLC-6

Впервые «Афина» с полезной нагрузкой в виде миниатюрного спутника связи Gemstar 1 стартовала в Калифорнии 15 августа 1995 года. Но из-за потери управления ракету пришлось ликвидировать. После устранения выявленных недостатков второй успешный старт произошел 22 августа 1997 года. Всего для запуска лёгких спутников было использовано 5 РН Athena 1/2, из 5 стартов 3 оказались удачными. Однако использовать стартовый комплекс стоимостью несколько миллиардов долларов для запуска лёгких ракет сочли нерациональным, и руководство «Западного ракетного полигона» 1 сентября 1999 года передало SLC-6 в аренду компании Boeing.

Ракета-носитель Delta IV, не смотря на название, имела мало общего с ранними конструкциями семейства «Дельта». Основным отличием стало использование водорода в двигателях первой ступени Rocketdine RS-68S вместо керосина. Ракета массой 226400 кг способна доставить на околоземную орбиту полезную нагрузку массой 28790 кг.

Delta IV Heavy

На базе Delta IV спроектирована более тяжелая Delta IV Heavy со стартовой массой 733000 кг. На этой ракете применены два дополнительных твердотопливные ускорителя GEM-60 массой 33638 кг каждый. Твердотопливные ускорители. работающие 91 секунду. создают суммарную тягу 1750 кН. 20 января 2011 года состоялся первый запуск Delta IV Heavy с «Западного ракетного полигона».

В настоящее время со стартового комплекса SLC-3 (Space Launch Complex 3) реализуются старты Atlas V. Данный комплекс построен в середине 60-х для запуска Atlas-Agena и Тоr-Agena.

Хотя проект ОТВ первоначально был инициирован НАСА, в настоящее время он находится в ведении Министерства обороны, и все подробности относительно космических миссий считаются «закрытой» информацией. Первый полёт Х-37В длился с 22 апреля 2010 года по 3 декабря 2010 года. Официально целью миссии была названа проверка системы дистанционного управления и тепловой защиты, но находиться для этого в космосе 7 месяцев не было никакой необходимости.

По состоянию на май 2017 года, два X-37B совершили четыре орбитальных миссий, проведя в общей сложности 2086 дней в космосе. Х-37В стали первыми многоразовыми космическими аппаратами, использовавшими для посадки взлётно-посадочную полосу авиабазы Ванденберг, реконструированную в середине 80-х для «космических челноков» Space Shuttle. Согласно обнародованной информации, Х-37В при входе в атмосферу летит со скоростью 25М. Его двигатель работает на гидразине и двуокиси азота. Для защиты от токсичного топлива обслуживающий персонал после посадки космоплана вынужден работать в изолирующих скафандрах.

В целом значение авиабазы Ванденберг для американского военного космоса трудно переоценить. Именно со стартовых площадок Калифорнии была запущена большая часть американских спутников военного назначения. Здесь в прошлом проходили испытания все баллистические ракеты наземного базирования, а сейчас тестируются перехватчики системы противоракетной обороны и многоразовые беспилотные космические корабли.

В данный момент на господствующих высотах в окрестностях авиабазы функционирует шесть контрольно-измерительных постов, откуда с помощью радиолокационных и оптических средств ведётся сопровождение ракетных пусков. Траекторные измерения и прием телеметрической информации также осуществляется техническими средствами измерительного пункта военно-морской базы Naval Base Ventura County, расположенной в 150 км южнее.

База ВМФ США Вентура-Каунти образована в 2000 году путём слияния базы военно-морской авиации Point Mugu и Военно-морского инженерно-строительного центра Center Port Hueneme. В Пойнт Мугу под управлением командования базы находится две асфальтовых ВПП 3384 и 1677 метров и 93000 км ² морской акватории. Объект в Пойнт Мугу основан во время Второй мировой как учебный центр зенитной артиллерии ВМС США. В конце 40-х на побережье Калифорнии начались испытания ракетной техники. Именно здесь велись доводочные и контрольные испытания большинства зенитных, авиационных, противокорабельных и баллистических ракет принятых на вооружение ВМС. Вдоль прибрежной полосы имеется несколько подготовленных бетонированных площадок, откуда в прошлом запускали ракеты различных классов и беспилотные радиоуправляемые мишени.

С 1998 года Пойнт-Мугу является местом приписки палубных самолетов ДРЛО Е-2С авианосцев Тихоокеанского флота ВМС США. На аэродроме также базируются самолёты специальной 30-й испытательной эскадрильи обеспечения и контроля учебных и испытательных пусков ракет. До 2009 года в составе эскадрильи имелись истребители F-14 Tomcat и F / A-18 Hornet. В 2009 году эти самолёты были заменены противолодочными S-3 Viking, которые лучше подходили для задач наблюдения за районами ракетных пусков. В 2016 году в отставку отправили последний «Викинг» и в 30-й эскадрильи остались специально модифицированные С-130 Hercules и P-3 Orion.

NP-3D Billboard

Особый интерес представляет самолёт радиолокационного и визуального контроля NP-3D Billboard. На этом самолете, предназначенном для получения данных объективного контроля во время испытаний образцов ракетного вооружения, имеется РЛС бокового обзора и различная оптоэлектронная аппаратура, и камеры высокого разрешения для фото и видео фиксации испытываемых объектов.

УР AAM-N-5 под крылом А-26 Invader

Массивная ракета, весящая 260 кг, с широким крестообразным оперением, согласно проектным данным, должна была развивать максимальную скорость 3М и иметь дальность пуска до 40 км. Ракета имела нехарактерную для применения в авиации двухступенчатую двигательную установку. Первая ступень была твердотопливной, а вторая жидкостной. Испытания в районе Чайна Лейк начались в июле 1948 года, ракеты с замкнутым контуром управления в бросковом режиме запускались с борта двухмоторного поршневого бомбардировщика А-26 Invader. Начиная с 1951 года, тестовые запуски велись с палубного всепогодного ночного истребителя Douglas F3D Skyknight, так же 15 ракет запустили с наземной пусковой установки. Работы по доводке AAM-N-5 продолжались до 1953 года. Однако к тому моменту стало ясно, что ракета имеет слишком сложную и перетяжелённую конструкцию. Так как на испытания поступили более перспективные образцы, проект закрыли.

В 1958 году в Чайна Лейк начались испытания противоспутниковой авиационной ракеты Nots-EV-1 Pilot, которая разрабатывалась для оснащения палубных перехватчиков ВМС.

Ракета Nots-EV-1 Pilot, подвешенная под F-6A Skyray

Ракету массой 900 кг испытывали со сверхзвукового палубного перехватчика с треугольным крылом Douglas F-6A Skyray. Всего было предпринято 10 попыток запуска ракет, но все они по разным причинам оказались неудачными и финансирование программы свернули.

Палубный истребитель F/А-18 с КР SLAM-ER под правой плоскостью

Всего же в Чайна Лейк прошли испытания два десятка авиационных и запускаемых с наземных установок ракет, здесь тестировались предназначенные для вооружения боевых кораблей реактивные бомбомёты, пехотные гранатометы, средства постановки тепловых и радиолокационных помех и новые взрывчатые вещества. Из наиболее современных образцов можно отметить последние варианты крылатых ракет Tomahawk и SLAM-ER. В настоящее время ведётся создание КР Tomahawk, способных поражать движущиеся цели. Тактическая авиационная КР SLAM-ER с дальностью пуска 270 км на данный момент считается самой точной ракетой ВМС США, предназначенной для поражения наземных целей.

На территории авиабазы Чайна Лейк располагаются: лаборатория боеприпасов ВМС, мастерские, где осуществляется окончательная сборка и проверка перед испытаниями боеприпасов и испытательное подразделение Национальной лаборатории авиационных средств спасения. В специально построенном комплексе, на значительном удалении от основных сооружений базы осуществляется утилизация устаревших боеприпасов. В Чайна Лейк несут службу более 4000 кадровых военных и 1700 гражданских специалистов. На постоянной основе на авиабазе размещены три десятка палубных боевых самолётов: F/A-18C/D Hornet, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и AV-8B Harrier II и вертолёты UH-1Y Venom, AH-1W Super Cobra и AH-1Z Viper, принадлежащие 9-й и 31-й испытательным эскадрильям.

Именно в Форт Ирвин для первоначального освоения и войсковых испытаний поступали первые серийные танки M1 Abrams и БМП M2 Bradley. Многие американские танковые и механизированные пехотные подразделения на ротационной основе оттачивали здесь тактику ведения боя в наступлении и обороне. В 80-е годы вооруженные силы США проявляли большую заинтересованность в изучении советской военной техники, методов и тактических приёмов её использования и тренировке своих сухопутных подразделений против противника, использующего советские боевые уставы и тактику ведения боевых действий. Для этого в Национальном учебном центре армии США в рамках программы OPFOR (англ. Opposing Force - Противодействующая сила) создали специальное подразделение, известное также как «32-й гвардейский мотострелковый полк».

На вооружении этой части первоначально находились единичные образцы военной техники советского производства: Т-55, Т-62, Т-72, БМП-1, БРДМ-2, МТ-ЛБ, военные автомобили. В основном же во время имитации на учениях советской бронетехники использовались сильно закамуфлированные танки «Шеридан» и БТР М113. Личный состав «мотострелкового полка» имел советское обмундирование (подробней здесь:«Свои среди чужих»).

Одной из особенностей базы является наличие в окрестностях 12 бутафорских «деревень», которые используются для подготовки войск к действиям в городской местности. В ходе возведения фиктивных населённых пунктов имитировались реальные деревни или городские кварталы. Во время учений отрабатываются ситуации с применением самодельных взрывных устройств, нападением на транспортные колонны, зачистка местности и другие ситуации, которые могут возникнуть в ходе «антитеррористической операции».

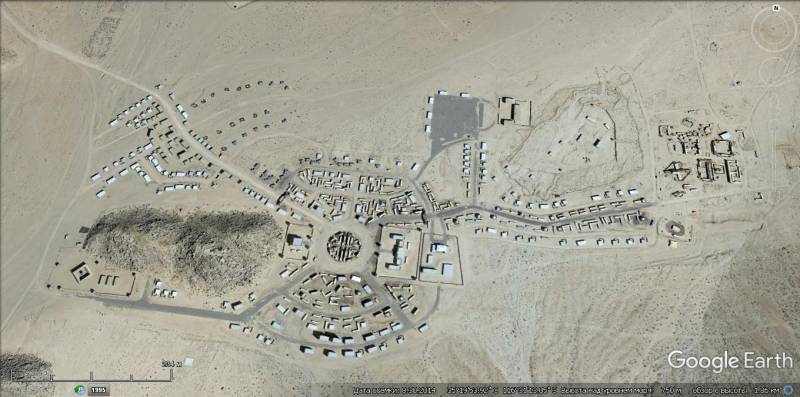

Спутниковый снимок Google Earth: бутафорская деревня в 15 км к северо-востоку от базы Форт Ирвин

Для дополнительной достоверности в учениях принимают участие актеры, изображающие местных правительственных чиновников, полицейских и военных, сельских жителей, уличных продавцов и мятежников. Самая большая деревня, где одновременно может заниматься личный состав целой бригады, состоит из 585 зданий.

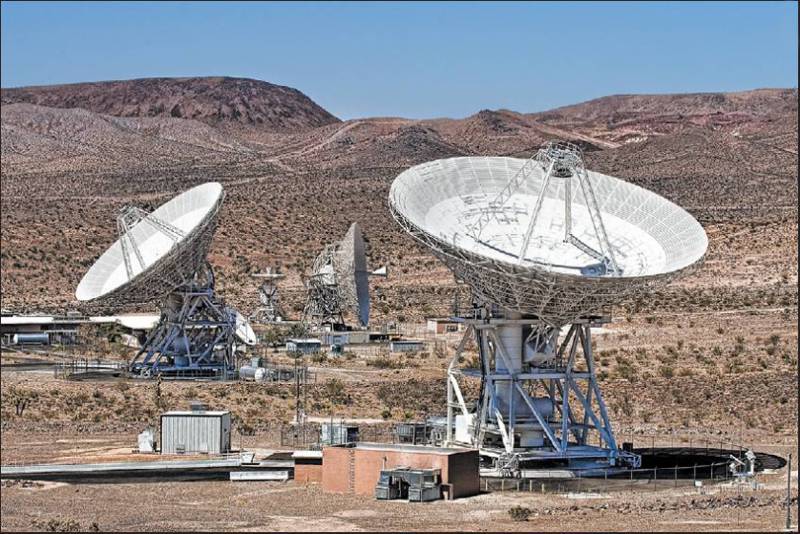

В 10 км западнее Национального учебного центра армии США, на территории, контролируемой военными, находится телекоммуникационный комплекс GDSCC (англ. Goldstone Deep Space Communications complex – Голдстоунский комплекс дальней космической связи). Он назван в честь заброшенного после окончания «золотой лихорадки» города-призрака Голдстоун. Строительство данного комплекса началось на заре космической эры в 1958 году, и первоначально он предназначался для связи со спутниками оборонного назначения.

Сейчас здесь можно наблюдать шесть параболических антенн диаметром от 34 до 70 метров и здания с высокочувствительными приёмниками радиосигналов. Согласно официальной информации, объект, принадлежащий НАСА, предназначен для связи с космическими аппаратами. В перерывах между сеансами связи голдстоуновские антенны используются в качестве радиотелескопов для астрономических исследований, таких как наблюдение за квазарами и другими космическими источниками радиоизлучения, радиолокационное картографирование Луны, слежение за кометами и астероидами.

По материалам:

http://www.military.com/base-guide/naval-base-ventura-county

http://www.ausairpower.net/Falcon-Evolution.html

http://www.designation-systems.net/dusrm/m-25.html

http://www.spacearchive.info/vafbsked.htm

http://spacenews.com/spacex-leasing-second-pad-at-vandenberg/

Автор: Bongo