140 лет героической обороны Баязета

Неудача со штурмом Зивинских позиций и оставление позиций у Карса поставила левый фланг русской армии на грань поражения. Эриванский отряд был отрезан от своих баз, а гарнизон Баязета блокирован противником. Баязетское сидение (18 июня — 10 июля 1877 года) стало одним из героических эпизодов во время русско-турецкой войны и имело важное моральное значение.

Турецкий главнокомандующий Мухтар-паша, удивившись уходу русской армии от Зивина, приказал Измаилу-паше возглавить поход против Эриванского отряда, а сам медленно двинулся за отрядом Геймана. В результате после отступления войск Лорис-Меликова и Геймана от Зивина, и решения о снятии осады Карса, Эриванский отряд оказался в крайне опасном положении. Тергукасов не имел сведений об этом. Телеграфная линия у Баязета была прервана противником, который осадил Баязетский гарнизон, а Лорис-Меликов, имея в своих руках большую массу конницы, не догадался с её помощью связаться с Эриванским отрядом и известить Тергукасова о событиях последних дней и о своих планах. Таким образом, отряд Тергукасова оказался фактически предоставленный своей судьбе, среди превосходящих сил врага с почти закончившимися боеприпасами.

Тергукасов решил начать отход к своим базам, чтобы полнить боезапас и выручить Баязет. 27 июня отряд выступил с бивака на Драм-Дагских высотах и направился к Зейдекяну, куда прибыл 28 июня. Отряд отходил в полном порядке. С русскими уходило около 300 армянских семей. Отсюда Тергукасов рассчитывал направить на Баязет летучий отряд Амилохвари с целью выручки окруженного гарнизона, но от этой идеи пришлось отказаться, так как подошёл Измаил-паша. Турецкий генерал 27 июня прибыл в Даяр и вступил там в командование действовавшими против Эриванского отряда войсками. С рассветом 28 июня, обнаружив отход Эриванского отряда, Измаил-паша начал преследование и к 11.00 подошел к русскому лагерю. Однако атака турецких сил не привела к успеху. Первый удар отразила русская артиллерия. Турецкие войска, под впечатлением прежних поражений от Тергукасова, действовали вяло и не спешили атаковать русских. После этого Измаил-паша направил в обход правого фланга отряда многочисленную конницу под командованием Гази-Магомеда-Шамиля-паши, генерала свиты султана и сына известного гунибского Шамиля. Черкесская конница была встречена артиллерией и конницей Амилохвари и также откатилась. В итоге, несмотря на то, что войска Измаила-паши численно вдвое превосходили Эриванский отряд и что у них были еще свежие резервы, османы не смогли добиться победы.

Ночью с 28 на 29 июня Эриванский отряд начал дальнейший отход. К 30 июня отряд прибыл в Кара-Килису. Войска стали биваком западнее Кара-Килисы, среди болот, имея рядом неудобные позиции. Тергукасов рассчитывал 1 июля сменить лагерь, но не успел. В 11.00 турецкие войска снова перешли в наступление и открыли огонь по лагерю. Однако мужество и упорство русских воинов дали возможность организовать и прикрыть эвакуацию огромного обоза. Марш до Сурп-Оганеса был очень труден. Число беженцев армян, следовавших с обозами, возросло до 2500 семей. Тяжело груженные арбы отставали, затрудняли движение. Среди беженцев было много стариков, женщин и детей. Поэтому поражение русского отряда могло привести к масштабной бойне.

В Сурп-Оганесе Тергукасов получил с помощью лазутчиков сведения о том, что Мухтар-паша приказал Фаику-паше атаковать Эриванский отряд у Диадина или Сурп-Оганеса. В результате Баязетский гарнизон мог ещё некоторое время продержаться. Это предопределило дальнейшие действия русского генерала. Он имел два варианта действия: 1) идти прямо на Баязет для спасения его гарнизона, но при этом в случае неудачи возникал риск гибели всего огромного обоза, мирного населения бежавшего от турецких головорезов. Поражение же было вполне возможным — боеприпасы на исходе, противник имел большое превосходство в силах, впереди ожидал Фаик-паша, сзади настигал Измаил-паша; 2) от Сурп-Оганеса свернуть на Каравансарайский перевал и отступить в Эриванскую губернию на Игдырь. Там можно было освободиться от обоза с гражданскими, пополнить боеприпасы и немедленно двинуться на выручку Баязетского гарнизона. Тергукасов выбрал второй вариант.

Фёдор Эдуардович Штоквич (1828-1896). Комендант Баязетской крепости

11 (23) июня гарнизон сделал большую вылазку, что провести разведку и набрать воды. Турки быстро отреагировали и загнали русских в цитадель. Однако удалось пополнить запас воды и выяснить, что плотная блокада сохраняется. 12 (24) июня к Баязету вышел небольшой русский Чингильский отряд (свыше 1300 бойцов) под командованием генерал-майора Келбали-хана Нахичеванского, которому приказали — «Освободить Баязетский гарнизон, во что бы то ни стало». Однако Чингильский отряд в одиночку не мог отбросить весь Ванский отряд Фаик-паши. После упорного боя, 13 (25) июня наши войска отступили.

В итоге мужественный гарнизон спасли от гибели. 26 июня (8 июля) ранним утром Эриванский отряд выступил из Игдыря и двинулся форсированным маршем к Баязету. 27 июня (9 июля) отряд Тергукасова вышел к крепости и подал сигнал осаждённым о своём прибытии. 28 июня (10 июля) 5 часов утра Эриванский отряд начал наступление. Пехота вела наступление рассыпным строем. Часть Баязетского гарнизона сделала встречную вылазку. Общее численное превосходство турецких войск не было использовано османским командованием из-за его несогласованных действий и общей пассивности. Кроме того, турецкие части находились на значительном расстоянии друг от друга. После первых залпов русской артиллерии курдские ополчения бросились бежать. Бывшие в городе 3 турецких батальона оказали сопротивление. Но атакуемые с двух сторон, и не дождавшись помощи от Фаик-паши, который в свою очередь ожидал того же от Исмаил-паши, отступили. Когда Исмаил-паша всё же решился пойти в атаку, его войска были отражены. Турки в этом бою потеряли до 500 человек только убитыми, наши потери были небольшими — по официальным данным 2 человека убитыми и 21 ранеными. 29 июня (11 июля) Эриванский отряд покинул Баязет и на виду турецких войск направился к русской границе. Тергукасов телеграммой известил главнокомандующего великого князя Михаила Николаевича: «Цитадель освобождена, гарнизон её и все больные и раненые до последнего человека выведены … Имею счастье поздравить Ваше Высочество с освобождением геройского гарнизона».

Таким образом, русский гарнизон выдержал 23-дневную осаду против почти десятикратно превосходящего по силам врага (с учётом подошедших сил Алашкертского отряда Измаила-паши). Защитники Баязета проявили в самых ужасных условиях (жара, нехватка пищи и воды) железную выдержку и несгибаемую волю, боролись почти до смерти. Все требования о капитуляции крепости были отвергнуты. Один из участников обороны крепости отмечал: «Продлись осада ещё 5-6 дней — и весь гарнизон поголовно был бы мертв от голода и жажды, или же цитадель взлетела бы на воздух вместе с ворвавшимися в крепость турками». Баязетская оборона стала хоть одной из самых страшных и кровавых, но в то же время и героических страниц войны 1877-1878 года и всей русской военной истории. Современники сравнивали её с Шипкинской эпопеей.

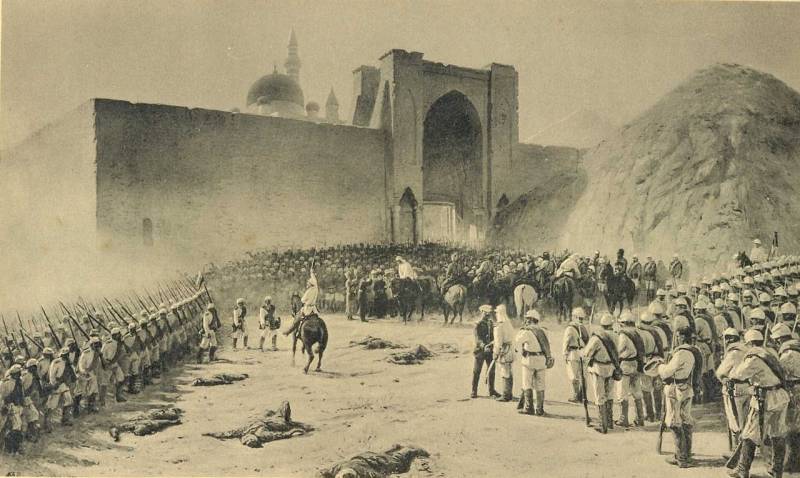

Освобождение гарнизона Баязетской цитадели в 1877 г. Худ. Л. Ф. Лагорио (1885)

Приморское направление

Боевые действия на приморском направлении начались сразу же после объявления войны. Русские войска начали движение, а турки, пользуясь выгодными условиями местности (горные речки, ручьи, овраги, ущелья и пр.) и бездорожьем, упорно сопротивлялись. Каждую позицию приходилось штурмовать. Поэтому наступление в направлении Батума развивалось крайне медленно. Участник похода капитан Б. Колюбакин вспоминал: «Артиллерия с трудом продвигалась по узкой дороге. Колеса орудий вязли в глинистой почве, местами над головами колонны образовывался целей зеленый свод зарослей, подчас настолько низкий, что приходилось пускать в дело шашки и даже топоры для его расчистки».

Первое сражение произошло за высоты Муха-Эстате. В нём особо отличилась 1-я Гурийская дружина и 5-я горная батарея во главе с полковником Мусхеловым. Сильным огнем турков выбили из ущелья. «Наша шрапнель, — отмечал Колюбакин, — как нельзя более покровительствовала и нравственно и материально гурийцам при овладении ими ущельями, высотами, балками и саклями». Гурийская дружина до конца войны храбро сражалась и своей отвагой и доблестью заслужила уважение русских солдат. Как писал Колюбакин, русские солдаты и офицеры «отдавали дань беззаветному мужеству гурийской дружины, которая в эти дни, как наша легкая пехота и как знакомая более или менее с местностью, была всё время впереди и вынесла на своих плечах всю тяжесть боя».

Захватив высоты Муха-Эстате, русские войска продолжили движение и взяли другой укрепленный пункт врага на пути в Батум — Хуцубанские высоты. В мае отряд форсировал реку Киншриши, быстрой атакой занял Столовую гору и высоты Самеба. После этого наступление приостановилось из-за проливных дождей, нехватки продовольствия и других припасов. Тем временем турецкое командование, пользуясь возможностью перебрасывать войска морем, значительно усилило гарнизон Батумского санджака. В этот район были переброшены новые регулярные войска. Формировались нерегулярные части подразделения из местного мусульманского населения. У аджарцев, чтобы они шли воевать, в заложники забирали жен и детей. В результате Дервиш-паша смог сформировать несколько нерегулярных отрядов. Как отмечал командующий войсками Рионского края генерал Оклобжио: «В то самое время, когда мы ласкали себя приятными надеждами на успех, оно (турецкое командование — А. С.) приняло энергичные меры к возбуждению в своих пограничных жителях недовольства и вражды к нам».

В мае 1877 года турецкий флот высадил десанты в Сухуме и Очемчири. Командир русского Сухумского отряда генерал Кравченко не проявил воли для сопротивления и без боя оставил Сухум, русские ушли в горы и закрепились в Ольгинской. Эта позиция позволяла противостоять наступающему врагу и предпринимать ответные действия. На помощь Сухумскому отряду был двинут форсированным маршем отряд генерала Алхазова, из состава Рионского отряда. Но Кравченко не дождался помощи и, боясь наступления врага, отступил из Ольгинской на левый берег р. Кодор. В итоге к июню 1877 года всё черноморское побережье от Очемчира до Адлера оказалось в руках османов. Турки заняли половину Абхазии, более трех месяцев хозяйничали там, грабя и сжигая селения. Только в августе, получив подкрепления, русские войска выбили турок из Абхазии.

С появление вражеских войск в Абхазии для охраны тыла Рионского отряда (он получил название Кобулетского) были направлены в долину Риона свежие войска. Русским войскам оставалось преодолеть последний рубеж у Батума — укрепления Цихисдзири. Но здесь наши войска постигла неудача. Дервиш-паша смог сосредоточить 30-тыс. корпус, который занял выгодные позиции на высотах. 11 (23) июня русские после артобстрела пошли в атаку и после 14-часового упорного боя заняли передовые позиции противника. Но командование не смогло обеспечить чёткого взаимодействия частей, в итоге операция не завершилась победой. Русские войска потеряли до 500 человек убитыми и ранеными. Дервиш-паша, видя малочисленность русских, перешёл в контрнаступление. Русским пришлось отступить к Муха-Эстате.

Таким образом, Кобулетский отряд не смог выполнить главную задачу — взять Батум. Помешали трудные природные условия, недостаточность войск и ошибки командования. Однако наступление приморского отряда оттянула на себя значительные силы турецкой армии. В сентябре турецкий Батумский корпус насчитывал уже около 40 штыков и сабель.

Краткие итоги первого этапа сражения за Кавказ

В первые месяцы войны на Кавказском фронте русская армия добилась заметных успехов: были взяты Ардаган и Баязет, осажден Карс, наши войска вышли к Саганлугскому и Драм-Дагскому горным хребтам. Турецкая армия была разбита в нескольких сражениях и понесла серьёзные потери. Турецкие войска в Анатолии были связаны начавшимся сражением на Кавказе. Это создало благоприятные условия для наступления главной русской армии на Балканском фронте. Русская армия показала хорошие боевые качества, наша пехота, артиллерия и кавалерия превосходили врага. Русские бойцы показывали высокий моральный дух. Местное население, особенно армяне и грузины, видели в русских освободителей от османского гнёта, чем могли оказывали помощь.

Однако первые успехи весенне-летнего наступления не были развиты и закреплены из-за ошибок верховного командования в лице главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича и командира действующего корпуса Лорис-Меликова. Также ряд грубых ошибок совершили некоторые генералы (в частности, Гейман у Зивина). Русское командование ошиблось в численности врага, преувеличивая его силу, рассредоточило силы, увлеклось осадой крепостей, в ущерб развитию наступления и уничтожению живой силы врага. В итоге русские войска не смогли «по-суворовски» развернуть стремительное наступление, уничтожить ещё слабую и деморализованную первыми поражениями армию Мухтара-паши и с ходу взять Карс и Эрзерум, что обеспечило бы русскую армию от атак новых турецких соединений. Медлительность и нерешительность русского командования дали османам время для формирования ударной группы войск, позволили отразить русское наступление и перейти в контрнаступление. В итоге неудача под Зивином привела к прекращению осады Карса и отводу русских войск к границе с целью выждать прихода подкреплений из глубины России. Лорис-Меликов писал главнокомандующему Кавказской армией: «Война на здешнем театре принимает серьёзный оборот, могущий, если пренебречь ею, весьма отозваться на силе нашего владычества на Кавказе».

Таким образом, из-за ошибок верховного командования весенне-летнее наступление русской армии не привело к победе. Обширные занятые территории (кроме Ардагана и Муха-Эстатских позиций) были оставлены нашими войсками. Кавказская армия перешла к обороне. Вражеские войска вышли к русской границе. К концу июня 1877 года главные силы действующего корпуса прикрывали александропольское направление, Эриванский отряд отошёл в Эриванскую губернию. Основные силы турецкой армии, выйдя из района Карса, заняли Аладжинские высоты. Обе стороны, не имея явного преимущества в численности, укрепляли оборону и подтягивали подкрепления, готовясь к новым сражениям.

Турецкий главнокомандующий Мухтар-паша, удивившись уходу русской армии от Зивина, приказал Измаилу-паше возглавить поход против Эриванского отряда, а сам медленно двинулся за отрядом Геймана. В результате после отступления войск Лорис-Меликова и Геймана от Зивина, и решения о снятии осады Карса, Эриванский отряд оказался в крайне опасном положении. Тергукасов не имел сведений об этом. Телеграфная линия у Баязета была прервана противником, который осадил Баязетский гарнизон, а Лорис-Меликов, имея в своих руках большую массу конницы, не догадался с её помощью связаться с Эриванским отрядом и известить Тергукасова о событиях последних дней и о своих планах. Таким образом, отряд Тергукасова оказался фактически предоставленный своей судьбе, среди превосходящих сил врага с почти закончившимися боеприпасами.

Тергукасов решил начать отход к своим базам, чтобы полнить боезапас и выручить Баязет. 27 июня отряд выступил с бивака на Драм-Дагских высотах и направился к Зейдекяну, куда прибыл 28 июня. Отряд отходил в полном порядке. С русскими уходило около 300 армянских семей. Отсюда Тергукасов рассчитывал направить на Баязет летучий отряд Амилохвари с целью выручки окруженного гарнизона, но от этой идеи пришлось отказаться, так как подошёл Измаил-паша. Турецкий генерал 27 июня прибыл в Даяр и вступил там в командование действовавшими против Эриванского отряда войсками. С рассветом 28 июня, обнаружив отход Эриванского отряда, Измаил-паша начал преследование и к 11.00 подошел к русскому лагерю. Однако атака турецких сил не привела к успеху. Первый удар отразила русская артиллерия. Турецкие войска, под впечатлением прежних поражений от Тергукасова, действовали вяло и не спешили атаковать русских. После этого Измаил-паша направил в обход правого фланга отряда многочисленную конницу под командованием Гази-Магомеда-Шамиля-паши, генерала свиты султана и сына известного гунибского Шамиля. Черкесская конница была встречена артиллерией и конницей Амилохвари и также откатилась. В итоге, несмотря на то, что войска Измаила-паши численно вдвое превосходили Эриванский отряд и что у них были еще свежие резервы, османы не смогли добиться победы.

Ночью с 28 на 29 июня Эриванский отряд начал дальнейший отход. К 30 июня отряд прибыл в Кара-Килису. Войска стали биваком западнее Кара-Килисы, среди болот, имея рядом неудобные позиции. Тергукасов рассчитывал 1 июля сменить лагерь, но не успел. В 11.00 турецкие войска снова перешли в наступление и открыли огонь по лагерю. Однако мужество и упорство русских воинов дали возможность организовать и прикрыть эвакуацию огромного обоза. Марш до Сурп-Оганеса был очень труден. Число беженцев армян, следовавших с обозами, возросло до 2500 семей. Тяжело груженные арбы отставали, затрудняли движение. Среди беженцев было много стариков, женщин и детей. Поэтому поражение русского отряда могло привести к масштабной бойне.

В Сурп-Оганесе Тергукасов получил с помощью лазутчиков сведения о том, что Мухтар-паша приказал Фаику-паше атаковать Эриванский отряд у Диадина или Сурп-Оганеса. В результате Баязетский гарнизон мог ещё некоторое время продержаться. Это предопределило дальнейшие действия русского генерала. Он имел два варианта действия: 1) идти прямо на Баязет для спасения его гарнизона, но при этом в случае неудачи возникал риск гибели всего огромного обоза, мирного населения бежавшего от турецких головорезов. Поражение же было вполне возможным — боеприпасы на исходе, противник имел большое превосходство в силах, впереди ожидал Фаик-паша, сзади настигал Измаил-паша; 2) от Сурп-Оганеса свернуть на Каравансарайский перевал и отступить в Эриванскую губернию на Игдырь. Там можно было освободиться от обоза с гражданскими, пополнить боеприпасы и немедленно двинуться на выручку Баязетского гарнизона. Тергукасов выбрал второй вариант.

Фёдор Эдуардович Штоквич (1828-1896). Комендант Баязетской крепости

11 (23) июня гарнизон сделал большую вылазку, что провести разведку и набрать воды. Турки быстро отреагировали и загнали русских в цитадель. Однако удалось пополнить запас воды и выяснить, что плотная блокада сохраняется. 12 (24) июня к Баязету вышел небольшой русский Чингильский отряд (свыше 1300 бойцов) под командованием генерал-майора Келбали-хана Нахичеванского, которому приказали — «Освободить Баязетский гарнизон, во что бы то ни стало». Однако Чингильский отряд в одиночку не мог отбросить весь Ванский отряд Фаик-паши. После упорного боя, 13 (25) июня наши войска отступили.

В итоге мужественный гарнизон спасли от гибели. 26 июня (8 июля) ранним утром Эриванский отряд выступил из Игдыря и двинулся форсированным маршем к Баязету. 27 июня (9 июля) отряд Тергукасова вышел к крепости и подал сигнал осаждённым о своём прибытии. 28 июня (10 июля) 5 часов утра Эриванский отряд начал наступление. Пехота вела наступление рассыпным строем. Часть Баязетского гарнизона сделала встречную вылазку. Общее численное превосходство турецких войск не было использовано османским командованием из-за его несогласованных действий и общей пассивности. Кроме того, турецкие части находились на значительном расстоянии друг от друга. После первых залпов русской артиллерии курдские ополчения бросились бежать. Бывшие в городе 3 турецких батальона оказали сопротивление. Но атакуемые с двух сторон, и не дождавшись помощи от Фаик-паши, который в свою очередь ожидал того же от Исмаил-паши, отступили. Когда Исмаил-паша всё же решился пойти в атаку, его войска были отражены. Турки в этом бою потеряли до 500 человек только убитыми, наши потери были небольшими — по официальным данным 2 человека убитыми и 21 ранеными. 29 июня (11 июля) Эриванский отряд покинул Баязет и на виду турецких войск направился к русской границе. Тергукасов телеграммой известил главнокомандующего великого князя Михаила Николаевича: «Цитадель освобождена, гарнизон её и все больные и раненые до последнего человека выведены … Имею счастье поздравить Ваше Высочество с освобождением геройского гарнизона».

Таким образом, русский гарнизон выдержал 23-дневную осаду против почти десятикратно превосходящего по силам врага (с учётом подошедших сил Алашкертского отряда Измаила-паши). Защитники Баязета проявили в самых ужасных условиях (жара, нехватка пищи и воды) железную выдержку и несгибаемую волю, боролись почти до смерти. Все требования о капитуляции крепости были отвергнуты. Один из участников обороны крепости отмечал: «Продлись осада ещё 5-6 дней — и весь гарнизон поголовно был бы мертв от голода и жажды, или же цитадель взлетела бы на воздух вместе с ворвавшимися в крепость турками». Баязетская оборона стала хоть одной из самых страшных и кровавых, но в то же время и героических страниц войны 1877-1878 года и всей русской военной истории. Современники сравнивали её с Шипкинской эпопеей.

Освобождение гарнизона Баязетской цитадели в 1877 г. Худ. Л. Ф. Лагорио (1885)

Приморское направление

Боевые действия на приморском направлении начались сразу же после объявления войны. Русские войска начали движение, а турки, пользуясь выгодными условиями местности (горные речки, ручьи, овраги, ущелья и пр.) и бездорожьем, упорно сопротивлялись. Каждую позицию приходилось штурмовать. Поэтому наступление в направлении Батума развивалось крайне медленно. Участник похода капитан Б. Колюбакин вспоминал: «Артиллерия с трудом продвигалась по узкой дороге. Колеса орудий вязли в глинистой почве, местами над головами колонны образовывался целей зеленый свод зарослей, подчас настолько низкий, что приходилось пускать в дело шашки и даже топоры для его расчистки».

Первое сражение произошло за высоты Муха-Эстате. В нём особо отличилась 1-я Гурийская дружина и 5-я горная батарея во главе с полковником Мусхеловым. Сильным огнем турков выбили из ущелья. «Наша шрапнель, — отмечал Колюбакин, — как нельзя более покровительствовала и нравственно и материально гурийцам при овладении ими ущельями, высотами, балками и саклями». Гурийская дружина до конца войны храбро сражалась и своей отвагой и доблестью заслужила уважение русских солдат. Как писал Колюбакин, русские солдаты и офицеры «отдавали дань беззаветному мужеству гурийской дружины, которая в эти дни, как наша легкая пехота и как знакомая более или менее с местностью, была всё время впереди и вынесла на своих плечах всю тяжесть боя».

Захватив высоты Муха-Эстате, русские войска продолжили движение и взяли другой укрепленный пункт врага на пути в Батум — Хуцубанские высоты. В мае отряд форсировал реку Киншриши, быстрой атакой занял Столовую гору и высоты Самеба. После этого наступление приостановилось из-за проливных дождей, нехватки продовольствия и других припасов. Тем временем турецкое командование, пользуясь возможностью перебрасывать войска морем, значительно усилило гарнизон Батумского санджака. В этот район были переброшены новые регулярные войска. Формировались нерегулярные части подразделения из местного мусульманского населения. У аджарцев, чтобы они шли воевать, в заложники забирали жен и детей. В результате Дервиш-паша смог сформировать несколько нерегулярных отрядов. Как отмечал командующий войсками Рионского края генерал Оклобжио: «В то самое время, когда мы ласкали себя приятными надеждами на успех, оно (турецкое командование — А. С.) приняло энергичные меры к возбуждению в своих пограничных жителях недовольства и вражды к нам».

В мае 1877 года турецкий флот высадил десанты в Сухуме и Очемчири. Командир русского Сухумского отряда генерал Кравченко не проявил воли для сопротивления и без боя оставил Сухум, русские ушли в горы и закрепились в Ольгинской. Эта позиция позволяла противостоять наступающему врагу и предпринимать ответные действия. На помощь Сухумскому отряду был двинут форсированным маршем отряд генерала Алхазова, из состава Рионского отряда. Но Кравченко не дождался помощи и, боясь наступления врага, отступил из Ольгинской на левый берег р. Кодор. В итоге к июню 1877 года всё черноморское побережье от Очемчира до Адлера оказалось в руках османов. Турки заняли половину Абхазии, более трех месяцев хозяйничали там, грабя и сжигая селения. Только в августе, получив подкрепления, русские войска выбили турок из Абхазии.

С появление вражеских войск в Абхазии для охраны тыла Рионского отряда (он получил название Кобулетского) были направлены в долину Риона свежие войска. Русским войскам оставалось преодолеть последний рубеж у Батума — укрепления Цихисдзири. Но здесь наши войска постигла неудача. Дервиш-паша смог сосредоточить 30-тыс. корпус, который занял выгодные позиции на высотах. 11 (23) июня русские после артобстрела пошли в атаку и после 14-часового упорного боя заняли передовые позиции противника. Но командование не смогло обеспечить чёткого взаимодействия частей, в итоге операция не завершилась победой. Русские войска потеряли до 500 человек убитыми и ранеными. Дервиш-паша, видя малочисленность русских, перешёл в контрнаступление. Русским пришлось отступить к Муха-Эстате.

Таким образом, Кобулетский отряд не смог выполнить главную задачу — взять Батум. Помешали трудные природные условия, недостаточность войск и ошибки командования. Однако наступление приморского отряда оттянула на себя значительные силы турецкой армии. В сентябре турецкий Батумский корпус насчитывал уже около 40 штыков и сабель.

Краткие итоги первого этапа сражения за Кавказ

В первые месяцы войны на Кавказском фронте русская армия добилась заметных успехов: были взяты Ардаган и Баязет, осажден Карс, наши войска вышли к Саганлугскому и Драм-Дагскому горным хребтам. Турецкая армия была разбита в нескольких сражениях и понесла серьёзные потери. Турецкие войска в Анатолии были связаны начавшимся сражением на Кавказе. Это создало благоприятные условия для наступления главной русской армии на Балканском фронте. Русская армия показала хорошие боевые качества, наша пехота, артиллерия и кавалерия превосходили врага. Русские бойцы показывали высокий моральный дух. Местное население, особенно армяне и грузины, видели в русских освободителей от османского гнёта, чем могли оказывали помощь.

Однако первые успехи весенне-летнего наступления не были развиты и закреплены из-за ошибок верховного командования в лице главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича и командира действующего корпуса Лорис-Меликова. Также ряд грубых ошибок совершили некоторые генералы (в частности, Гейман у Зивина). Русское командование ошиблось в численности врага, преувеличивая его силу, рассредоточило силы, увлеклось осадой крепостей, в ущерб развитию наступления и уничтожению живой силы врага. В итоге русские войска не смогли «по-суворовски» развернуть стремительное наступление, уничтожить ещё слабую и деморализованную первыми поражениями армию Мухтара-паши и с ходу взять Карс и Эрзерум, что обеспечило бы русскую армию от атак новых турецких соединений. Медлительность и нерешительность русского командования дали османам время для формирования ударной группы войск, позволили отразить русское наступление и перейти в контрнаступление. В итоге неудача под Зивином привела к прекращению осады Карса и отводу русских войск к границе с целью выждать прихода подкреплений из глубины России. Лорис-Меликов писал главнокомандующему Кавказской армией: «Война на здешнем театре принимает серьёзный оборот, могущий, если пренебречь ею, весьма отозваться на силе нашего владычества на Кавказе».

Таким образом, из-за ошибок верховного командования весенне-летнее наступление русской армии не привело к победе. Обширные занятые территории (кроме Ардагана и Муха-Эстатских позиций) были оставлены нашими войсками. Кавказская армия перешла к обороне. Вражеские войска вышли к русской границе. К концу июня 1877 года главные силы действующего корпуса прикрывали александропольское направление, Эриванский отряд отошёл в Эриванскую губернию. Основные силы турецкой армии, выйдя из района Карса, заняли Аладжинские высоты. Обе стороны, не имея явного преимущества в численности, укрепляли оборону и подтягивали подкрепления, готовясь к новым сражениям.

Автор: Скил