ВВС РККА против Люфтваффе. Бомбардировщики. Часть 1

17 сентября 1935 года на заводском аэродроме Дассау состоялся первый полет Ju-87V1. Тогда еще никто не думал, что буквально через 4 года этот самолет станет символом «блицкрига».

Несмотря на низкую скорость и посредственную аэродинамику (стойки шасси были неубирающиеся), был одним из самых эффективных боевых самолётов Люфтваффе благодаря способности к бомбометанию с крутого пикирования.

Ju-87 в начале второй мировой войны применялся для непосредственной поддержки войск и борьбы с кораблями. Эти самолёты составили основу воздушных рейдов во время вторжения в Польшу в сентябре 1939 года и Норвегию в 1940 году. В мае 1940 года Ju-87 сыграл важную роль в блицкриге против Нидерландов, Бельгии и Франции. Прочные, точные и весьма эффективные против наземных целей, самолёты Ju-87, подобно многим другим пикировщикам, были уязвимы для современных истребителей. Во время битвы за Британию сказался недостаток манёвренности, скорости и оборонительного вооружения, рейды Ju-87 требовали сильного истребительного прикрытия.

Когда люфтваффе потеряло превосходство в воздухе, Ju-87 снова стал лёгкой мишенью для вражеских истребителей. Поскольку самолёту не было замены, эту модель продолжали производить вплоть до 1944 года. К концу войны «юнкерсов» большей частью заменили штурмовые модификации истребителей «Фокке-Вульф» FW-190, но пикировщики применялись до последних дней войны.

Производство Ju-87 всех версий с 1936 по август 1944 года оценивается в 6500 штук.

Технические характеристики:

Экипаж — 2 чел.

Максимальный взлетный вес — 3324 кг

Двигатель: Junkers Jumo 210D х 720 л.с.

Максимальная скорость — 310 км/ч

Дальность — 800 км

Потолок — 9430 м

Вооружение:

Курсовой пулемет 1x×7,92-мм MG 17, пулемет 7,92 мм MG 15 у стрелка.

Максимальная бомбовая нагрузка — 500 кг (без стрелка)

Стандартная бомбовая нагрузка — 1×250 кг (под фюзеляж)

«Штука» прошла через целую серию модификаций, о которых будет смысл упомянуть в следующей части.

«Юнкерс» Ju-88

Получивший прозвище "Летающий карандаш" за длинный узкий фюзеляж Do-17 проектировался исключительно для коммерческих целей, и прежде всего как высокоскоростной почтовый самолет, способный также взять на борт шестерых пассажиров. В этом качестве Do 17 VI впервые поднялся в воздух в конце 1934 года, после чего второй и третий прототипы были переданы "Люфтганзе" для испытаний.

Был заказан четвертый прототип с бомбоотсеком в фюзеляже, а также двумя килями-шайбами на концах стабилизатора. За ним последовали пять аналогичных прототипов, три из которых отличались остеклением носовой части, а три последних предусматривали установку за кабиной пилота одного пулемета MG-15 калибра 7,9-мм, обслуживаемого радистом, для защиты задней полусферы. Такая конструкция и была одобрена для серийного производства.

Первой серийной моделью была Do-17Е-1, которая строилась параллельно с почти аналогичной Do 17F-1, предназначенной для дальней разведки. На обоих самолетах предусматривалась установка пулемета MG-15 для стрельбы вниз через люк, расположенный перед бомбоотсеком.

В варианте Е-1 бомбоотсек вмещал до 750 кг бомб, хотя более типичной нагрузкой был вес 500 кг, а в F-1 в нем находилась пара фотокамер. Люфтваффе быстро сформировали четыре боевые эскадры, вооружив их самолетами нового типа. Разведывательная авиагруппа получила Do-17F-1.

Весной 1937 года эти машины были направлены в Испанию в составе "Легиона Кондор". 15 самолетов 122-й разведывательной авиагруппы F присоединились к 1.А/88. Они, как и двадцать Do-17Е-1 из 2.К/88, продемонстрировали способность ускользать от вражеских истребителей.

Do-17 участвовали в налетах на Польшу и Францию, играли главную роль в Битве за Британию, где они подтвердили свое превосходство в скорости над большинством истребителей в пологом пикировании. Тем не менее потери были значительными — оборонительное вооружение оказалось слабым.

Do-17 совершили ряд впечатляющих массированных ударов на малой высоте с облетом препятствий, но некоторые части еще до окончания битвы стали перевооружаться более совершенными Ju-88, и к тому времени, когда Гитлер начал операцию "Барбаросса", только KG 2 оставалась целиком оснащенной самолетами Do-17. Первоначально на Восточном фронте на Do-17 летали три авиагруппы. Последней из них была III/KG 3, передавшая свои самолеты хорватской IV/KG 3 (подразделение, аналогичное эскадрилье), которая продолжала эксплуатировать их до тех пор, пока в ноябре 1942 года не была перенацелена на борьбу с партизанами в Хорватии.

Do 17 исчез с фронтов войны к середине 1942 года, далее началась замена на Ю-88. Всего было выпущено 2139 самолетов.

Характеристики:

Экипаж — 4 человека

Двигатели — два 12-цилиндровых V-образных двигателя BMW VI

Масса взлётная — 7040 кг

Максимальная скорость — 355 км/ч

Практический потолок — 5100 м

Дальность полёта (с максимальной бомбовой нагрузкой) — 500 км

Вооружение:

7,92-мм пулемет по правому борту,

7,92-мм пулемет в нижнем фонаре,

7,92-мм пулемет на турели в задней части кабины,

7,92-мм пулемет под фюзеляжем,

Бомбовая нагрузка — 750 кг

«Дорнье» Do-217

Легкий бомбардировщик, судьба которого могла бы быть совсем иной. Есть мнение, что самолет недооценили, прекратив выпуск. Самолёт, названный Су-2 (или ББ-1 — ближний бомбардировщик), с 1940 года выпускался серийно. В ноябре 1941 года Су-2 был модифицирован и получил название Су-4. Новая модификация бомбардировщика-штурмовика стала выпускаться с мотором М-82 (АШ-82) мощностью в 1400 л. с.; с ним скорость самолёта достигала 486 км/ч.

Производство Су-2 и Су-4 было прекращено в начале 1942 года, когда закончились машинокомплекты, эвакуированные из Харькова.

Удачным было и решение Сухого сразу строить самолет с двойным управлением. При подготовке летного состава отпадала необходимость в специальных учебных машинах, а в боевых условиях, при необходимости, штурман всегда мог подменить летчика.

Всего было построено около 800 боевых самолётов Су-2 и Су-4

Экипаж — 2 чел.

Максимальная скорость у земли — 430 км/ч

Максимальная скорость на высоте 5850 м — 486 км/ч

Дальность полёта — 910 км

Практический потолок — 8400 м

Масса пустого — 3220 кг

Масса снаряжённого — 4700 кг

Двигатель М-82А х 1330 л.с.

Вооружение:

4 × ШКАС неподвижных и 2 × ШКАС подвижных

Бомбовая нагрузка: 400 кг

Подвесные вооружения: 8 НУРС РС-82 или РС-132

Су-4 фактически был модификацией бомбардировщика Су-2 с более мощным двигателем (АШ-82Ф). Помимо этого, данный бомбардировщик-штурмовик имел более эффективное вооружение — взамен обычных пулеметов были установлены крупнокалиберные.

Технические характеристики

Экипаж — 2 человека

Масса снаряженного — 5 380 кг

Двигатели — 2× М-103 × 960 л.с.

Максимальная скорость:

на высоте 5000 м — 515 км/ч

у земли — 439 км/ч

Практическая дальность — 800 км

Практический потолок — 8 900 м

Вооружение:

Пулемётное — 1× 7,62 мм пулемёт ШКАС

Бомбовая нагрузка — 600 кг (400 кг в бомбоотсеке, 200 кг на внешней подвеске)

В 1940 году построено 111 самолетов.

Як-4

Экипаж — 2 человека

Масса снаряженного — 5 845 кг

Двигатели: 2× М-105 × 1100 л.с.

Максимальная скорость — 574 км/ч

Крейсерская скорость — 545 км/ч

Практическая дальность — 960-1200 км

Практический потолок — 9 500 — 10 000 м

Вооружение

Пулемётное — 3 × 7,62 мм пулемёт ШКАС

Бомбовая нагрузка: 400-800 кг

Выпущено 90 самолетов (27 в 1940 году и 63 в 1941 году).

Серийное производство продолжалось недолго и закончилось в связи с тем, что руководство ВВС посчитало, что боевой ценности самолёт не представляет.

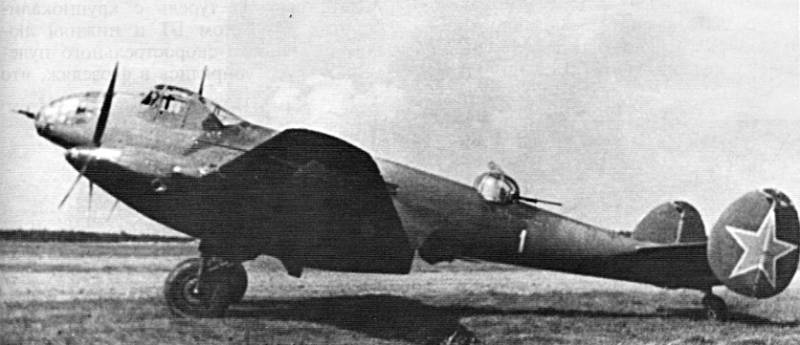

СБ

Вопрос названия этих самолетов достаточно сложен, нежели может показаться с первого взгляда. На протяжении многих лет, в публикациях разных авторов, рассказывающих о самолете СБ, отмечалась определенная путаница при определении обозначений разных модификаций. Известны СБ-2 и СБ-3, различные сочетания индекса "бис", наиболее вероятно введенные для быстрой идентификации. В период эксплуатации самолета таких обозначений не было.

В официальных документах ЦАГИ при определении самолета СБ использовали обозначение АНТ-40 и позднее. В 1937 году, после неожиданного ареста А.Н. Туполева, его инициалы вошли в разряд запретных, поэтому самолет назывался ЦАГИ-40.

Первый серийный самолёт СБ был выпущен весной 1936 года. За годы серийной постройки СБ неоднократно модернизировался. Всего до момента прекращения серийного выпуска в 1941 году было выпущено 6656 самолётов различных модификаций.

Характеристики:

Экипаж — 4 чел

Двигатели — 2 х М-103 х 960 л.с.

Полетный вес, кг — 6380

Скорость максимальная, км/ч — 450

Дальность полета, км — 1900

Потолок м — 9300

Бомбовая нагрузка, кг — 1500

Оборонительное вооружение СБ включает три стрелковых точки.

Носовая установка состоит из двух пулеметов ШКАС калибра 7,62 мм, при этом стрельба могла осуществляться из одного пулемета.

Кормовая верхняя турель ТУР-9 с одним пулеметом ШКАС имела почти круговой обстрел верхней полусферы. Стрелок размещался в сидении, закрепленном на подвижной части турели при помощи изогнутых стальных труб. Снизу, к подвижному кольцу турели крепился патронный ящик для 1000 патронов. Турель имела прозрачный колпак, в верхней части которого оборудовались аэродинамические компенсаторы, облегчающие ее вращение в полете.

Люковая установка — ЛУ под пулемет ШКАС предназначалась для обстрела задней нижней полусферы. Приводилась в боевое положение после открытия нижнего люка. Стрельба велась с сидения ТУР-9, в отдельных случаях с коленей.

Первый случай боевого применения СБ состоялся днём 28 октября 1936 года, когда четвёрка СБ нанесла удар по франкистскому аэродрому в Табладе (близ Севильи). Долгое время (до появления Ме-109) они были практически неуязвимы для немецких и итальянских истребителей. СБ применялся также против японцев в Китае, на озере Хасан и на Халхин-Голе. Участвовал он и в финской войне.

К началу Великой Отечественной войны СБ считался уже устаревшим, но составлял основу советской фронтовой бомбардировочной авиации. В июне 1941 г. на западной границе Советского Союза в составе ВВС Красной Армии насчитывалось более 1500 самолетов СБ, собранных в 27 бомбардировочных и 4 разведывательных полка. За первые два дня боевых действий только авиация сухопутных войск потеряла около 400 СБ. За шесть последующих дней было потеряно еще около 200 машин.

СБ активно применялся на фронте до 1943 года. При этом использовался не только по прямому назначению как бомбардировщик, но и для буксировки планеров и мишеней, в качестве связного, для полётов за линию фронта к партизанам, применялся в ГВФ в качестве почтового и транспортного.

Ар-2

Самолет имел несколько вариантов названий: "Н" PK, PK, СБ-РК — в окончательном варианте закрепилось Ар-2 в соответствии с фамилией главного конструктора Архангельского. Ар-2 стал последней модификацией бомбардировщика СБ, воплотив в себе наработки нескольких предыдущих машин, начиная с самолета ММН.

Ар-2 создавался как попытка модернизировать самолет СБ путём его переделки в пикирующий бомбардировщик. На самолёте были установлены два двигателя М-105Р.

Первый полет опытный СБ-РК совершил в 1939 году.

По некоторым оценкам по своим боевым возможностям не уступал пикирующему бомбардировщику Пе-2: превосходил его по бомбовой нагрузке, размещению бомб внутри фюзеляжа и наличием автомата вывода бомб, находящихся внутри самолёта. Для сравнения, на Пе-2 при пикировании сбрасывались только бомбы, подвешенные на внешних подвесках, однако по ряду причин в большую серию так и не пошёл.

Технические характеристики

Экипаж — 3 чел. (пилот, штурман, стрелок-радист)

Нормальная взлётная масса — 6 600 кг

Максимальная взлётная масса — 8 150 кг

Двигатели — 2 × М-105 × 1050 л.с.

Максимальная скорость:

у земли — 415 км/ч

на высоте 4700 м — 475 км/ч

Крейсерская скорость: 320 км/ч

Практическая дальность — 1500 км

Практический потолок — 10 000 м

Вооружение

Стрелковое: 4 × 7,62 мм пулемёта ШКАС

Бомбы: до 1 500 кг

в бомбоотсеке: 6 × 100 кг или 4 × 250 кг или 3 × 500 кг

В итоговых материала отчета говорилось, что самолет СБ-РК, изготовленный на базе СБ, по своим летно-тактическим данным значительно лучше серийного самолета СБ, но по скорости отстает от современных иностранных и отечественных двухмоторных бомбардировщиков (под последними понимались СПБ, ББ-22 и, прежде всего Пе-2, показавший максимальную полетную скорость 540 км/ч).

Доработки пикирующего бомбардировщика Ар-2 продолжились и в 1941 г. Тем не менее, с серийного производства самолет решили снять, заменив на новый пикирующий Пе-2, который не только обладал более высокими летными характеристиками, но и имел заметные резервы для последующего совершенствования.

Всего было выпущено около 200 единиц, которые стояли на вооружении авиаполков, использовавших СБ.

Пе-2

Самый массовый пикирующий бомбардировщик производства СССР.

Разработка начата силами конструкторов и инженеров во главе с В. М. Петляковым в специальном КБ НКВД, СКБ-29 в середине 1938 года.

Созданный на основе опытного двухмоторного высотного истребителя «100» (ВИ-100), Пе-2 совершил первый полёт 22 декабря 1939 года, по завершении испытаний начал выпускаться серийно в конце 1940 года.

Самолёт имел внутрифюзеляжный отсек с четырьмя точками подвески (по две на каждой из кассет Дер-21), и ещё два отсека в задней части мотогондол, в которых монтировалось по одному бомбодержателю ДЗ-40. На наружной подвеске на четырёх держателях ДЗ-40 можно было подвесить четыре бомбы ФАБ-250, либо две ФАБ-500. Нормальной считалась бомбовая нагрузка в 600 кг, максимально — до 1000 кг.

Бомбометание с пикирования было возможно только с наружной подвески. Пе-2 мог нести все основные типы бомб, находившиеся на вооружении советских ВВС — фугасные, осколочные, зажигательные, бронебойные и специальные калибром до 500. Для прицельного бомбометания штурман использовал дневной прицел ОПБ-1М и ночной НКПБ-3. С пикирования бомбы сбрасывал летчик, у которого стоял прицел ПБЛ-1.

В наследство от высотного истребителя «100» на пикирующем бомбардировщике Пе-2 остался вариант загрузки бомбоотсеков кассетами К-76 и разработанными несколько позднее кассетами К-100. Кассета К-76 снаряжалась неоперенными 76,2-мм снарядами с авиационными взрывателями, а в К-100 загружались осколочные бомбы от АО-2,5 до АО-20. После испытаний применение кассет К-76 было признано опасным и запрещено, а кассеты К-100 были признаны малоэффективными.

Стрелковое вооружение машины первоначально состояло из четырёх пулеметов ШКАС винтовочного калибра. У штурмана стояла турельная установка ТСС-1. Снизу кабины стрелка-радиста под фюзеляжем монтировалась стрелковая установка МВ-2, подобная применявшимся на СБ и ДБ-3Ф. Два неподвижных курсовых пулемёта обеспечивали обстрел вперёд. Уже с 13-й серии люковый ШКАС заменили на крупнокалиберный турельный пулемет БТ конструкции Березина с боекомплектом 200 патронов. Правый передний ШКАС также был заменён на крупнокалиберный пулемёт Березина БК.

На самолетах 110-й серии произведена доработка — появилась бортовая установка ШКАС в кабине стрелка-радиста.

После 275-й серии на самолёт стали устанавливать гранатомёт ДАГ-10 с 10 противосамолетными гранатами АГ-2.

Секундный залп Пе-2, вооруженного только ШКАСами, составлял 1,152 кг, а с пулеметами Березина он почти удвоился и стал равным 2,2 кг.

Технические характеристики

Экипаж — 3 человека (пилот, штурман, стрелок-радист)

Нормальная взлётная масса — 7 550 кг

Максимальная взлётная масса — 8 500 кг

Двигатели: 2 × М-105 × 1100 л. с.

Максимальная скорость:

на высоте — 540 км/ч на 5100 м

у земли — 452 км/ч

Практическая дальность — 1200 км

Практический потолок — 8700 м

Единиц произведено — 11 247 в 22 модификациях

ТБ-7/Пе-8

Впервые вопрос о постройке высотного тяжелого бомбардировщика (пока еще не скоростного) был поставлен военными перед отечественной авиационной промышленностью еще в 1931 году. 23 июня 1931 года НИИ ВВС РККА сообщил ЦАГИ свои тактико-технические требования к высотному бомбардировщику обозначенному в этом документе как ТБ-7. Согласно предварительным требованиям ВВС самолет предназначался для уничтожения объектов государственного и стратегического назначения, ударов по базам флота противника и проведения десантных операций. По требованиям УВВС будущий ТБ-7 должен был иметь: боевую высоту полета — 7000 м, максимальную скорость полета — 250 км/ч, радиус действия 1500-2000 км, бомбовую нагрузку — 10000 кг, экипаж должен был состоять из 10-14 человек.

Конструкция самолета должна была позволять использовать самолет в качестве крейсера сопровождения. В этом случае за счет снятия бомбового вооружения и отказа от бомбовой нагрузки устанавливались дополнительные огневые точки. Крейсер предполагалось использовать для сопровождения в дальних полетах соединений бомбардировщиков основной базовой модификации.

Оборонительное вооружение предлагалось исключительно мощное. Оно обеспечивало надежную защиту практически со всех сторон. Особенно сильно защищалась задняя полусфера, как наиболее вероятная для атак истребителей.

Предлагался вариант с кормовой башней под пушку ШВАК. В дополнение к ней верхняя часть задней полусферы прикрывалась пушечной установкой, установленной на спине фюзеляжа позади отсека с АЦН. Нижняя часть задней полусферы эффективно оборонялась двумя 12,7-мм пулеметами Березина, расположенными в обтекателях шасси. Верхняя пушечная установка обороняла также всю верхнюю часть передней полусферы. В носу фюзеляжа в шаровой башне размещалась спарка пулеметов ШКАС. Весь этот набор оборонительного стрелково-пушечного вооружения делал этот бомбардировщик настоящей "летающей крепостью".

Характеристики

Экипаж — 11 человек

Полетная масса, кг — 18500

Максимальная скорость у земли, км/ч — 305

На высоте 5 000 м, км/ч — 443

Практический потолок, м — 9300

Дальность полета, км — 7200

Двигатели — 4 х V-12 АМ-35А х 1350 л. с.

Перечень вооружения и оборудования самолета:(В обоих вариантах самолета — экипаж 8 человек).

а) Командир корабля он же штурман-бомбардир — 1 человек.

б) Летчиков — 2 человека.

в) Радист — 1 человек.

г) Бортовых техников — 1 человек.

д) Стрелков-артиллеристов — 3 человека.

Вооружение

2 × 20-мм пушки

2 × 12,7-мм пулемёта

2 × 7,62-мм пулемёта

Бомбы калибра от 50 кг до 1000 кг с внутренней подвеской, общим весом 2000 кг, в перегрузочном варианте — 5000 кг.

Серийное производство ТБ-7 было развёрнуто в конце 1939 года. На вооружение ВВС РККА самолёт поступил весной 1941 года. В 1942 году все самолёты ТБ-7 получили обозначение Пе-8. С производства снят в конце 1944 года. Всего, с учётом двух опытных прототипов, было построено 97 самолётов.

Во время Великой Отечественной войны самолёт Пе-8 применялся в основном для стратегических бомбардировок объектов тыла противника: объекты Берлина (первый налёт — в августе 1941 года), Кёнигсберга, Данцига, Хельсинки. Наряду с дальними средними двухмоторными бомбардировщиками ДБ-3, Ил-4 и Ер-2, тяжёлый Пе-8 применялся также для нанесения ударов во фронтовой зоне и оперативных тылах противника: в августе 1942 года — в Сталинградской битве и летом 1943 года — в Курской битве. Самолёт стоял на вооружении частей дальней авиации. После войны использовался для транспортировки грузов в условиях Арктики. Снят с вооружения ВВС в начале 1945 года.

Ер-2

Дальний бомбардировщик, двухмоторный моноплан с крылом типа «обратная чайка». Самолёт спроектирован в ОКБ-240 под руководством Р. Л. Бартини, но в связи с арестом главного конструктора, работы продолжил В. Г. Ермолаев.

Серийное производство начато в октябре 1940 года. Ер-2 выпускался на заводах № 18 в Воронеже и № 125 (39) в Иркутске. Производство было прервано в сентябре 1941 и возобновлено в 1944 году. Всего было построено 462 экземпляра. В августе и сентябре 1941 года самолёты Ер-2 и ТБ-7 принимали участие в серии авианалётов на Берлин.

Бомбовое вооружение размещалось как на внутренней, так и внешней подвесках. В бомбоотсеке располагались шесть кассетных держателей: в передней и задней его частях — по два КД-2-240 (для бомб калибром до 100 кг), а в средней — два КД-3-240 (от 250 до 500 кг).

На КД-2-240 можно было также подвешивать ампульные кассеты АБК-240 (по две на каждый). Кроме этого, бомбы можно было подвесить на двух внешних балках Дер-19-20 (для бомб до 1000 кг). Нормальная бомбовая нагрузка в бомбовом отсеке не превышала 1000 кг и допускалась в следующих вариантах: 10хФАБ-100 или 4хФАБ-250 или 2хФАБ-500.Максимум, что можно было разместить внутри фюзеляжа: 12хФАБ-100, или 4хФАБ-250, или 4хФАБ-500. Подвеска бомб на внутренние кассетные держатели осуществлялась ручной лебедкой БЛ-4, находившейся в кабине стрелка-радиста.

Снаружи допускалась подвеска двух бомб калибра от 100 до 1000 кг или двух выливных химических приборов ВАП-500У или УХАП-500. Максимальная же бомбовая нагрузка доходила до четырех тонн. Бомбометание осуществлялось днем с помощь прицела ОПБ-2М с электрообогревом, а ночью — НКПБ-3.

Оборонительное вооружение Ер-2 состояло из трех пулеметов. В носовой части фюзеляжа находилась установка типа ДБ-3Ф, на которой в шаровом шарнире крепился 7,62-мм пулемет ШКАС.

В нижнем люке находилась выдвижная установка МВ-2 со вторым пулеметом ШКАС. В походном положении она была спрятана в фюзеляже, в боевом же опускалась вниз (предварительно следовало открыть люк). Стрелок вел огонь с колена, прицеливаясь через перископический прицел ОП-2Л. Выступающая в поток часть установки прикрывалась обтекателем, боковые створки которого изготовлялись из плексигласа. Штырь-ограничитель не давал направить ствол на хвостовое колесо.

Сверху на фюзеляже размещалась экранированная турель ТАТ-БТ с 12,7-мм пулеметом БТ. Она имела убирающийся аэродинамический компенсатор.

Технические характеристики

Экипаж — 4-5 человек

Масса снаряженного — 12 000 кг

Максимальная взлетная масса — 13 460 кг

Двигатели: 2× М-105 × 1100 л.с.

Максимальная скорость:

на высоте — 445 км/ч

у земли — 395 км/ч

Практическая дальность — 4 100 км

Практический потолок — 7 700 м

Бомбовая нагрузка:

нормальная: 1 000 кг

максимальная: 5 000 кг (у поздних модификаций)

Выпущено 462 единицы.

Интересный и многообещающий самолет был попросту погублен отсутствием надлежащего двигателя, и снискал славу не очень надежной машины. Однако более 200 машин приняли участие в Великой Отечественной войне.

Итоги. Итоги получаются весьма оригинальными. Несмотря на то, что за плечами советских конструкторов не было такого прошлого, как у немецких коллег, самолеты, которые были созданы до начала войны в СССР, как минимум, не уступали немецким.

Более того, в СССР был создан тяжелый дальний бомбардировщик, которого немцы так и не сделали. За что, собственно, и поплатились, когда не смогли работать по эвакуированным за Урал предприятиям. Другой вопрос, что наша промышленность не смогла создавать Пе-8 в количествах, сопоставимых с американскими. Но это уже другая тема. Как и та, в которой будет говориться о целесообразности применения бомбардировщиков.

Источники:

Харук А. Все самолеты Люфтваффе.

Шунков В. Н. Авиация Люфтваффе.

Шунков В. Н. Красная Армия.

Шавров В. Б. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.

Юденок В. Е. Самолеты СССР Второй мировой войны.

Автор: Роман Скоморохов