Чья каска была лучше?

Сравнение собственных образцов вооружения и снаряжения с принятыми на снабжение у врага всегда заботило не только рядовых бойцов, но и высшее командование, поэтому всю Великую Отечественную войну в тылу и на фронте трофеи тщательно изучались и испытывались. В наши дни большое количество публикаций традиционно посвящается сравнительным испытаниям танков, самолётов, стрелкового оружия. Тем не менее интересно узнавать о подобных испытаниях и более утилитарных, но не менее важных предметов солдатского снаряжения. Простой вопрос: чей шлем лучше — советский или немецкий? Ответ на него дала работа комиссии Главного интендантского управления Красной армии в январе-феврале 1943 года.

Первый массовый советский стальной шлем СШ-36 появился в РККА в 1936 году, и уже к концу года стало очевидно, что он обладает массой недостатков. Наиболее принципиальными из них были хрупкость стали и низкая пулестойкость в местах гибки. Попытки усовершенствования каски привели к появлению ряда экспериментальных образцов, некоторые из них проходили войсковые испытания.

Сравнительная пулестойкость СШ-40 из сталей 36СГН и 36СГ и немецких шлемов (РГАЭ)

После проведения испытания оказалось, что штатные шлемы СШ-40 из стали 36СГН полностью удовлетворяют техническим условиям, как военного, так и довоенного времени. При этом отмечалось, что ТУ военного времени в части отбора процента шлемов из партии для проб следует отменить и вернуть довоенные, так как это «является менее надёжным критерием для оценки качеств шлемов».

В процессе обстрела было получено попаданий: из винтовки приведённым зарядом — 990, из винтовки нормальным зарядом — 462, из револьвера — 171, из ППШ — 811, из ТТ — 552.

Обстрел показал, что сталь 36СГ почти равноценна стали 36СГН и обеспечивает пулестойкость, требуемую по действующим ТУ. Комиссия сочла возможным применение единых ТУ на стали 36СГ и 36СГН. Решили, что сталь 36СГ возможно допустить к валовому производству наравне с 36СГН. Технологию изготовления СШ-40 на заводе № 700 (операции штамповки, термообработки) комиссия сочла правильной.

Отмечалось, что толщина стенок значительно влияет на пулестойкость, и шлемы с увеличенной толщиной стенок обладают лучшей пулестойкостью. Поэтому рекомендовалось установить минимальную толщину заготовки 1,20 мм, а максимальную — 1,41 мм. Это соответствовало повышению среднего веса корпуса СШ-40 2-го роста на 55 граммов.

Было установлено, что пулестойкость шлемов отечественного производства значительно выше пулестойкости трофейных при всех видах испытаний обстрелом, при том, что в среднем толщина стенок немецких касок была на 0,1–0,2 мм больше, чем у штатных СШ-40 из И-1. Это объяснили лучшими свойствами отечественной стали и значительным преимуществом конструкции корпуса СШ-40, у которого, в отличие от германских шлемов, единственным ослабленным местом назывался радиальный переход от козырька к лобной стенке корпуса (полоска шириной 8–10 мм). У немецких касок ослабленных зон оказалось значительно больше, что хорошо было видно по местам пробитий.

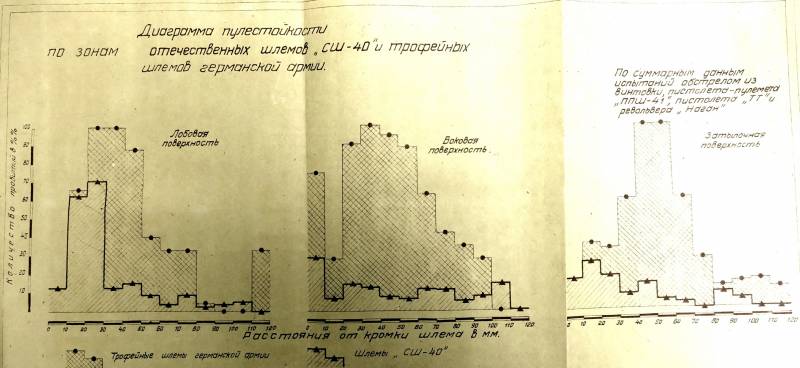

Сравнительная диаграмма пулестойкости по зонам СШ-40 и немецких касок (РГАЭ)

При обстрелах из винтовок на дистанции 800 м пулей образца 1908 года у советских касок было 7,7–10% пробитий, а у немецких — порядка 34,5% (с учётом всех попаданий, как зачётных, так и нет). При стрельбе из ППШ немецкие каски были пробиты в 41,4% случаев, а советские — в 11,5–11,7%. ТТ дал 38,8% пробитий у немецких шлемов против 12,4–13,0% у советских, «наган» — 29,0% пробитий у немецких касок…

В заключении комиссия посчитала, что необходимо продолжить поиски более пулестойких марок стали, заниматься усовершенствованием технологии производства шлемов и доводить конфигурацию стального шлема до повышения пулестойкости. Кроме того, улучшить конструкцию подтулейного устройства. Нам же остаётся констатировать: несмотря на то что отбор немецких касок нельзя назвать идеальным, результаты сравнения оказались в пользу советских стальных шлемов.

Первый массовый советский стальной шлем СШ-36 появился в РККА в 1936 году, и уже к концу года стало очевидно, что он обладает массой недостатков. Наиболее принципиальными из них были хрупкость стали и низкая пулестойкость в местах гибки. Попытки усовершенствования каски привели к появлению ряда экспериментальных образцов, некоторые из них проходили войсковые испытания.

Сравнительная пулестойкость СШ-40 из сталей 36СГН и 36СГ и немецких шлемов (РГАЭ)

После проведения испытания оказалось, что штатные шлемы СШ-40 из стали 36СГН полностью удовлетворяют техническим условиям, как военного, так и довоенного времени. При этом отмечалось, что ТУ военного времени в части отбора процента шлемов из партии для проб следует отменить и вернуть довоенные, так как это «является менее надёжным критерием для оценки качеств шлемов».

В процессе обстрела было получено попаданий: из винтовки приведённым зарядом — 990, из винтовки нормальным зарядом — 462, из револьвера — 171, из ППШ — 811, из ТТ — 552.

Обстрел показал, что сталь 36СГ почти равноценна стали 36СГН и обеспечивает пулестойкость, требуемую по действующим ТУ. Комиссия сочла возможным применение единых ТУ на стали 36СГ и 36СГН. Решили, что сталь 36СГ возможно допустить к валовому производству наравне с 36СГН. Технологию изготовления СШ-40 на заводе № 700 (операции штамповки, термообработки) комиссия сочла правильной.

Отмечалось, что толщина стенок значительно влияет на пулестойкость, и шлемы с увеличенной толщиной стенок обладают лучшей пулестойкостью. Поэтому рекомендовалось установить минимальную толщину заготовки 1,20 мм, а максимальную — 1,41 мм. Это соответствовало повышению среднего веса корпуса СШ-40 2-го роста на 55 граммов.

Было установлено, что пулестойкость шлемов отечественного производства значительно выше пулестойкости трофейных при всех видах испытаний обстрелом, при том, что в среднем толщина стенок немецких касок была на 0,1–0,2 мм больше, чем у штатных СШ-40 из И-1. Это объяснили лучшими свойствами отечественной стали и значительным преимуществом конструкции корпуса СШ-40, у которого, в отличие от германских шлемов, единственным ослабленным местом назывался радиальный переход от козырька к лобной стенке корпуса (полоска шириной 8–10 мм). У немецких касок ослабленных зон оказалось значительно больше, что хорошо было видно по местам пробитий.

Сравнительная диаграмма пулестойкости по зонам СШ-40 и немецких касок (РГАЭ)

При обстрелах из винтовок на дистанции 800 м пулей образца 1908 года у советских касок было 7,7–10% пробитий, а у немецких — порядка 34,5% (с учётом всех попаданий, как зачётных, так и нет). При стрельбе из ППШ немецкие каски были пробиты в 41,4% случаев, а советские — в 11,5–11,7%. ТТ дал 38,8% пробитий у немецких шлемов против 12,4–13,0% у советских, «наган» — 29,0% пробитий у немецких касок…

В заключении комиссия посчитала, что необходимо продолжить поиски более пулестойких марок стали, заниматься усовершенствованием технологии производства шлемов и доводить конфигурацию стального шлема до повышения пулестойкости. Кроме того, улучшить конструкцию подтулейного устройства. Нам же остаётся констатировать: несмотря на то что отбор немецких касок нельзя назвать идеальным, результаты сравнения оказались в пользу советских стальных шлемов.

Автор: Лев