ТВД Второй Отечественной. 1915 год. Часть 2

При проведении противником «Зимних стратегических Канн» в ходе Второй Праснышской операции

[12] войска 12-й и 1-й армий Северо-Западного фронта смогли прикрыть северный фланг «польского балкона».

Командующий 3 А генерал от инфантерии Л. В. (П) Леш

Командующий 13 А генерал от инфантерии В. Н. Горбатовский

Южные армии Северо-Западного фронта медленно отходили (например, в ходе 7-дневной Грубешовской операции Бугская армия продвинулась лишь на 16 км, результат австро-венгерской 1-й армии был еще слабее), нанося противнику серьезные удары, снижая его наступательные темпы. Русская императорская гвардия показала в этих боях свою боевую мощь и тактическую силу. Но вследствие сложившейся неблагоприятной обстановки на правом фланге 3-й армии тактический успех русского Гвардейского корпуса не был преобразован в оперативный.

Германская гвардия в этой операции понесла крупные потери. Так, с июня по середину августа 1915 г., по немецким данным, 1-й гвардейский пехотный полк 1-й гвардейской дивизии потерял 53 офицера и 3005 нижних чинов, а 3-й гвардейский пехотный полк — 17 офицеров и 2116 нижних чинов — т. е. части фактически поменяли свой боевой состав. Австро-венгерские части были потрепаны еще до начала сражения. Так, по австрийским данным, 6-й армейский корпус только в боях 3 июля 1915 г. потерял 4,7 тыс. человек (в том числе 1,2 тыс. убитыми) [18]. Наступательный напор группы армий А. Макензена постепенно выдыхался.

В ходе Грубешовской операции русские войска захватили до 5000 пленных, несколько орудий, не менее 15 пулеметов. Ю. Н. Данилов охарактеризовал эти бои как затяжные и очень упорные, нередко доходившие до рукопашной и дорого обходившиеся обеим сторонам. Русские постепенно отходили на южном участке Передового театра - на север, на Люблин и Холм, продолжая оспаривать у противника каждый шаг [19].

На втором этапе «Летних стратегических Канн» на северном фасе «польского балкона» Наревская операция [20] решала судьбу Варшавы. Германцы не смогли добиться главной цели — пробиться к Седлецу. В ходе 11-дневных упорнейших боев вражеская группировка смогла лишь захватить несколько плацдармов на левобережье р. Нарев. Задачей русских армий была оборона - для выигрыша времени, необходимого для отхода 2-й и части сил 4-й армий из центральной Польши. Наревская операция характеризовалась значительной протяженностью фронта (свыше 140 км) и обилием естественных преград (заболоченные участки местности, рр. Нарев, Бобр и др.). В ходе нее русские войска захватили до 2000 пленных и несколько пулеметов.

В то же время в ходе Люблин-Холмской оборонительной операции [21] южная «клешня» «Летних стратегических Канн» также была остановлена. Люблин-Холмская операция стала важнейшей оборонительной операцией русских войск в ходе кампании 1915 г. Трофеями русских стали до 5000 пленных, 36 орудий, до 10 пулеметов.

Командующий 12 А генерал от инфантерии А. Е. Чурин

Командующий 4 А генерал от инфантерии А. Е. Эверт

Пока армии, находившиеся на флангах «польского балкона» сдерживали неприятеля, войска в центральной Польше 21 июля оставили Варшаву и медленно отходили на железнодорожную линию Соколов–Седлец–Луков. К концу этого месяца войска Северо-Западного фронта отошли на фронт Осовец–Дрогичин–Влодава–Турийск, чем была решена участь крепости Новогеоргиевск.

Замысел неприятеля устроить стратегический «котел» для русских войск в Польше провалился. Огромная брешь в центре Восточного фронта могла иметь катастрофические оперативно-стратегические последствия, приведя к скорейшему свертыванию участия России в мировой войне. Русские армии вышли из «мешка» Передового ТВД. Стратегический откат русских войск осуществлялся по плану и был связан с решением важнейших экономико-стратегических задач, из которых главная — отход войск и эвакуация ресурсов из «польского балкона».

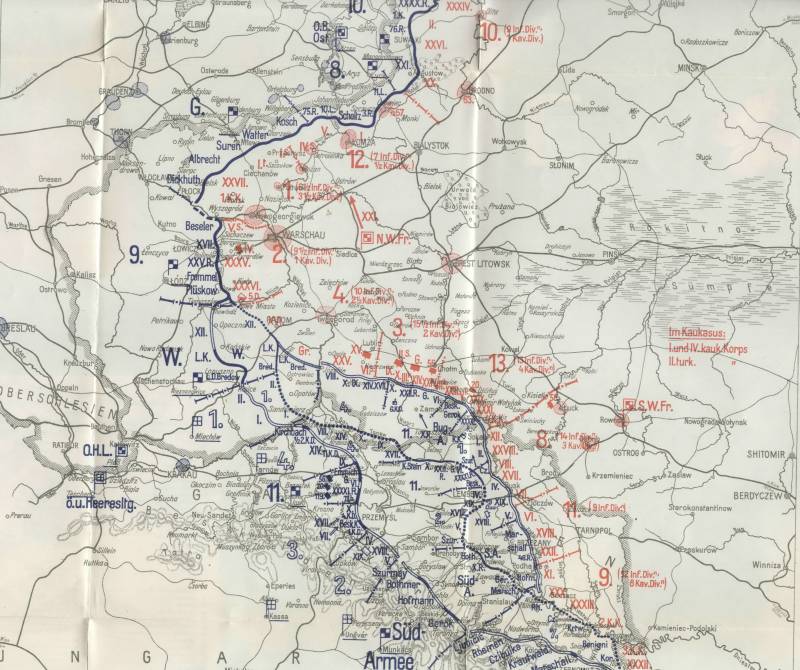

Схема 6. «Польский балкон» на фоне общей картины Восточного фронта к концу июня 1915 г. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Berlin, 1932

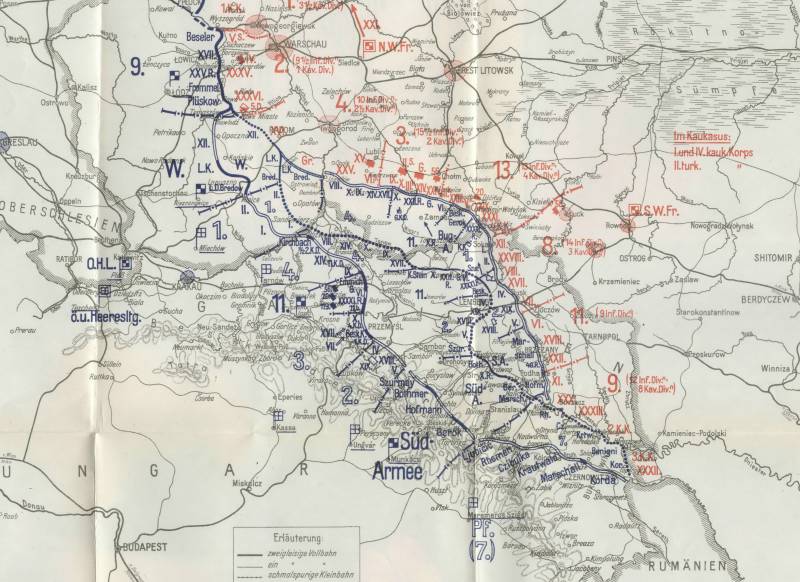

Схема 7. Боевая диспозиция русской южной группы армий СЗФ и ее противника на южном фасе «польского балкона» к началу Люблин-Холмской операции. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Berlin, 1932

Но утрата Польского ТВД оказала крайне негативное влияние на обстановку на всем австро-германском фронте: была нарушена связность Восточного фронта и в значительной степени подорвана маневроспособность русской Действующей армии, в значительной степени базировавшаяся на польской сети железных дорог.

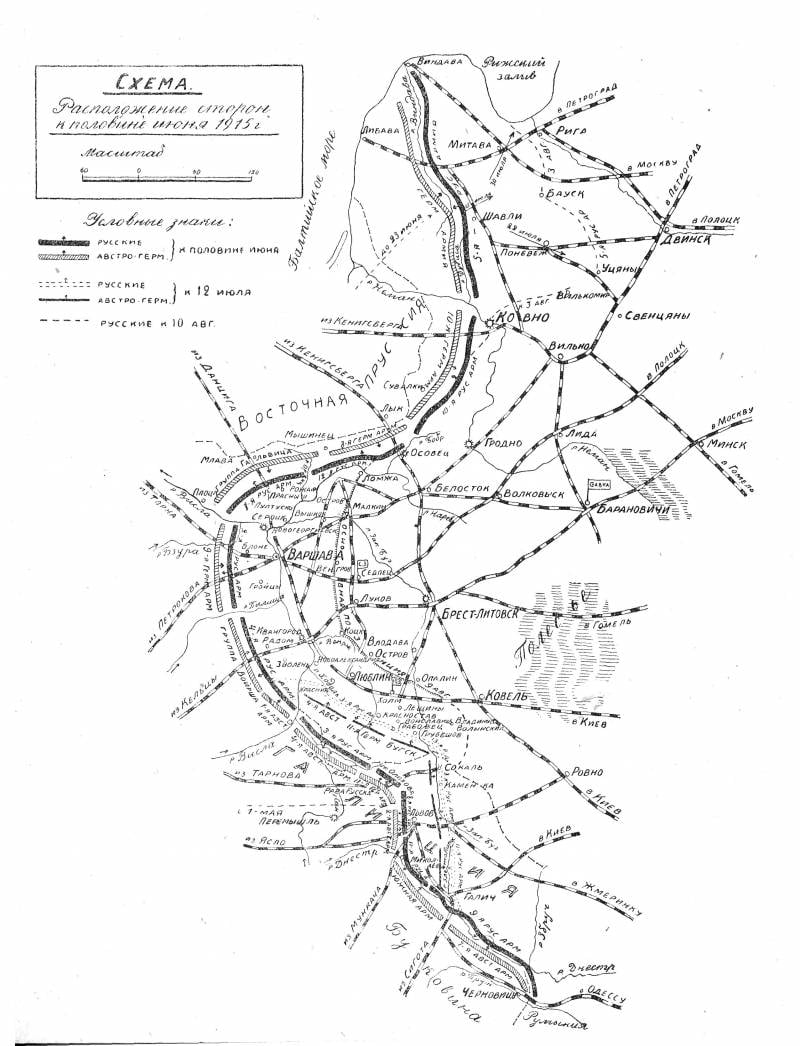

Схема 8. Восточный фронт летом 1915 г. Корольков Г.К. Несбывшиеся Канны. М., 1926

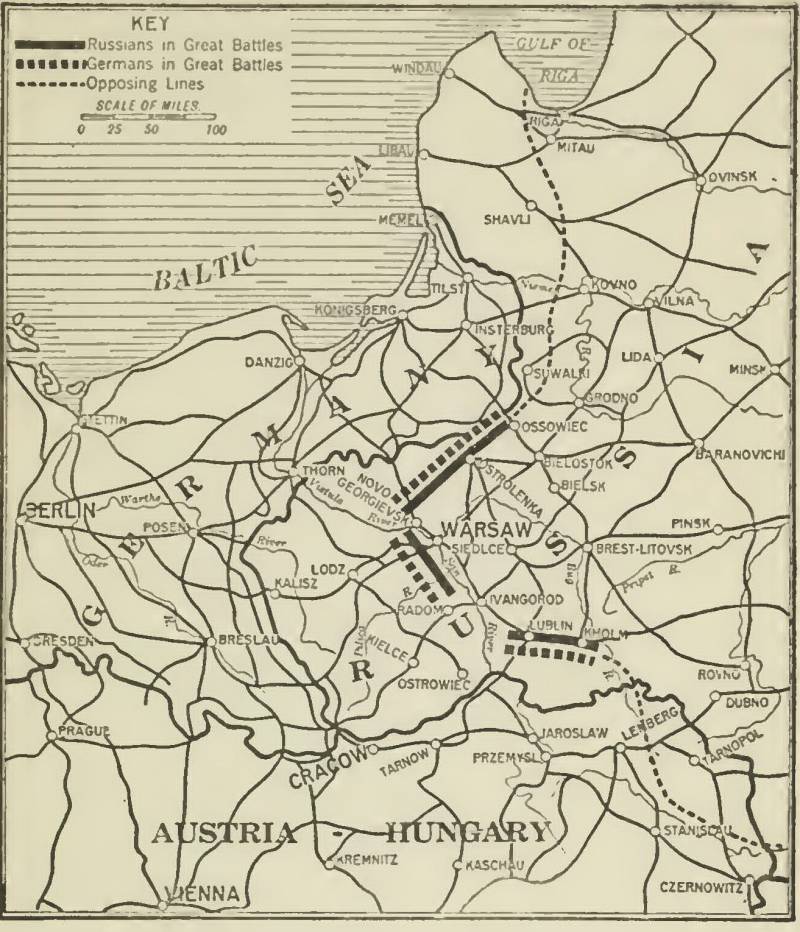

Схема 9. Варшавский фронт к 15 июля 1915. Washburn S. Victory in Defeat. London, 1916

Примечания.

12. Вторая Праснышская операция 07. 02. — 17. 03. 1915 г. — оборонительно-наступательная операция 1-й (ген. от кавал. А. И. Литвинов; 10 пех., 6,5 кавал. див.; 100000 штыков, свыше 500 ор.) и 12-й (ген. от кавал. П.А. Плеве; 13,5 пех., 2,5 кавал. див.; 150000 штыков, до 700 ор.) армий СЗФ против 12-й и 8-й армий германского Восточного фронта (армейская группа ген. артил. М.-К.-В. фон Гальвица — 12 пех. и 2 кавал. див.; до 140000 штыков, до 1000 ор.). См.: Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7; Хольмсен И. А. Указ. соч.; Состав германских мобилизованных полевых корпусов, кавалерийских дивизий и резервных корпусов (по сведениям к 1 марта 1915 года); Борисов А. Д. Праснышская операция.

13. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. S. 257.

14. Третья Праснышская операция — оборонительная операция 1-й (ген. от кавал. А.И. Литвинов) (при поддержке корпуса 12-й А) армии СЗФ против армейской группы ген. артил. М.-К.-В. фон Гальвица (12 А) германского Восточного фронта 30. 06. — 05. 07. 1915 г. Соотношение сил — 177000 немцев (14 пех. див.) против 107000 русских (8 пех. див.) и 1256 германских орудий против 377 русских. В ходе сражения М.-К.-В. фон Гальвиц получил еще 4 дивизии из состава 9-й армии, а количество его орудий возросло до 1382. См.: Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Berlin, 1932; Корольков Г. К. Праснышское сражение.

15. Корольков Г. К. Указ. соч. С. 138.

16. Операция 3-й армии (ген. от инфант. Л. В. (П.) Леш; 16 пех., 2 кавал. дивизии; до 200000 штыков, до 800 ор.) СЗФ и группы армий (11-я германская и 4-я австро-венгерская армии) ген.-фельдм. А. фон Макензена (28 пех., 1,5 кавал. див.; свыше 300000 штыков, свыше 2000 ор.) 4-9 июля 1915 г., развернувшаяся на люблинском стратегическом направлении. См.: Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II. Wien, 1931; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Состав германской армии по сведениям к 1 мая 1915 г. Варшава, 1915; Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 4; Корольков Г. К. Несбывшиеся Канны.

17. Операция между 13-й армией СЗФ (ген. от инфант. В. Н. Горбатовский; 13 пех. и 5 кавал. див.; до 150000 человек, свыше 600 ор.) и германской Бугской (ген. пехоты А. фон Линзинген; 8 пех. и 1 кавалерийская дивизии; около 100000 человек, свыше 600 ор.) и австро-венгерской 1-й (фельдцейхмейстер П. Пухалло фон Брлог; 6 пех., 2 кавал. див.; свыше 70000 человек, свыше 400 ор.) армиями, развернувшееся 2–8 июля 1915 г. в районе г. Грубешов. См.: РГВИА. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 116; Оп. 2. Д. 33; Бои на Западном Буге летом 1915 года. Обработано по официальным данным германского Генерального штаба; Бои Бугской армии. Выдержки // Вестник Волынца. Белград. 1932. № 8-9; Der Grosse Krieg. Die Kampfe der Bugarmee. Oldenburg, 1918; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Стратегический очерк. Ч. 4; Корольков Г. К. Несбывшиеся Канны.

18. Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II. S. 624.

19. Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914 - 1915 гг. Берлин, 1924. С. 360.

20. Операция 10. – 20. 07. 1915 г. между 1-й (ген. от кавал. А.И. Литвинов; 14,5 пех., 3 кавал. див.; 150000 человек, свыше 700 ор.) и 12-й (ген. от инфант. А. Е. Чурин; 8 пех. див., 1 кавал. бриг.; около 100000 чел., до 400 ор.) армиями СЗФ и германскими 8-й армией (ген. артил. Ф. фон Шольц; 5 пех. див., кавал. бриг.; 60000 человек, около 400 ор.) и армейской группой ген. артил. М.-К.-В. фон Гальвица (15,5 пех. див., кавал. бриг.; 180000 человек, до 1100 ор. См.: РГВИА. Ф. 2220. Оп. 1. Д. 159, 160; Ф. 5265. Оп. 1. Д. 4, 5; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Стратегический очерк. Ч. 4; Корольков Г. К. Несбывшиеся Канны.

21. Операция 3-й (ген. от инфант. Л. В. (П.) Леш; 14,5 пех., 1,5 кавал. див.; 200000 человек, до 700 ор.), 4-й (ген. от инфант. А. Е. Эверт; 8 пех., 2 кавал. див.; до 100000 человек, до 350 ор.) и 13-й (ген. от инфант. В. Н. Горбатовский; 14 пех., 3 кавал. див.; до 200000 человек, до 700 ор.) армий СЗФ против германских 11-й (ген.-фельдм. А. фон Макензен), Бугской (ген. пехоты А. фон Линзинген), австро-венгерских 1-й (фельдцейхмейстер П. Пухалло фон Брлог) и 4-й (ген. пехоты эрцгерцог Иосиф Фердинанд) армий (всего 35 пех., 2 кавал. див.; свыше 500000 штыков, свыше 2500 ор.) при поддержке армейской группы ген.-полк. Р. фон Войрша (5 пех., 1 кавал. див; до 60000 штыков, свыше 350 ор.) 9–22 июля 1915 г. См.: РГВИА. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 116; Оп. 2. Д. 33; Ф. 2279. Оп. 1. Д. 222; Ф. 3352. Оп. 1. Д. 56; Бои на Западном Буге летом 1915 года; Бои Бугской армии. Выдержки // Вестник Волынца. Белград. 1932. № 8-9; Der Grosse Krieg; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Стратегический очерк. Ч. 4; Корольков Г.К. Несбывшиеся Канны.

122-мм гаубица в бою. ГАСО

Продолжение следует