ТВД Второй Отечественной. 1915 год. Часть 4

14 декабря 1915 г. — 6 января 1916 г. южные армии Юго-Западного фронта (7-я и 9-я), пытаясь оказать помощь гибнущей сербской армии, провели наступление на р. Стрыпа.

Слабо продуманная в тактическом отношении (узкий фронт наступления, отсутствие тактической внезапности, бессистемность действий) и ненадлежащее подготовленная в артиллерийском отношении операция не позволила прорвать глубокоэшелонированные позиции противника. Противник русской 7-й армии — части австро-венгерской 7-й и германской Южной армий. Русскими трофеями стали 5000 пленных, 12 орудий и свыше 10 пулеметов.

События на Галицийском ТВД в конечном итоге оказали ключевое воздействие на ход и исход кампании 1915 г. на Восточном фронте. Именно на этом ТВД противник спланировал крупный стратегический прорыв. В результате, несмотря на то, что обстановка на русском Северо-Западном фронте была спокойной, после Горлицкого прорыва противника необходимым являлось общее отступление, вывод войск из «польского мешка». Таким образом, Галицийский ТВД повлиял на стратегическую стабильность на других театрах военных действий. Но он же сыграл и важнейшую роль в стабилизации Восточного фронта после Великого отступления летом 1915 г.

В марте — июне войска Юго-Западного фронта провели серию операций на Днестре, Пруте и в Буковине.

В ходе наступательной Первой Хотинской операции 17–22 марта конная группа 9-й армии (2-й и 3-й Конные корпуса) [41] нанесла убедительное поражение ударной группировке австрийской 7-й армии, парировав обходной маневр противника, захватив свыше 3 тыс. пленных и 8 пулеметов.

Схема 17. Русские фронты и их разграничительные линии к началу Виленской операции. Евсеев Н. Свенцянский прорыв 1915 г. М., 1936

27 августа германцы ударили в стык между 5-й армией Северного и 10-й армией Западного фронтов. Нахождение на стыке лишь русской конной завесы значительно облегчило противнику задачу. Русская 10-я армия выказала достаточную устойчивость, ее корпуса, удерживая северный участок фронта армии, оттягивали на себя добрую половину дивизий ударных групп германской 10-й армии. Но германская 10-я армия 28 августа прорвала фронт у Новосвенцян. Возник 50-километровый разрыв между левым флангом 5-й и правым флангом 10-й русских армий. 10-я армия германцев двинулась на Сморгонь и Вильно, а Неманская - на Двинск. Кавалерия армий (5 дивизий) под общим командованием генерала кавалерии О. фон Гарнье должна была прорваться через стык между русскими 5-й и 10-й армиями, ударив им в тыл.

Конная группа, прорвав русские боевые порядки, вышла в тыл 10-й армии — она осуществила Свенцянский прорыв. Энергичными действиями русского командования (осуществившего, в свою очередь, контрманевр маневренной группой) прорыв был локализован и закрыт.

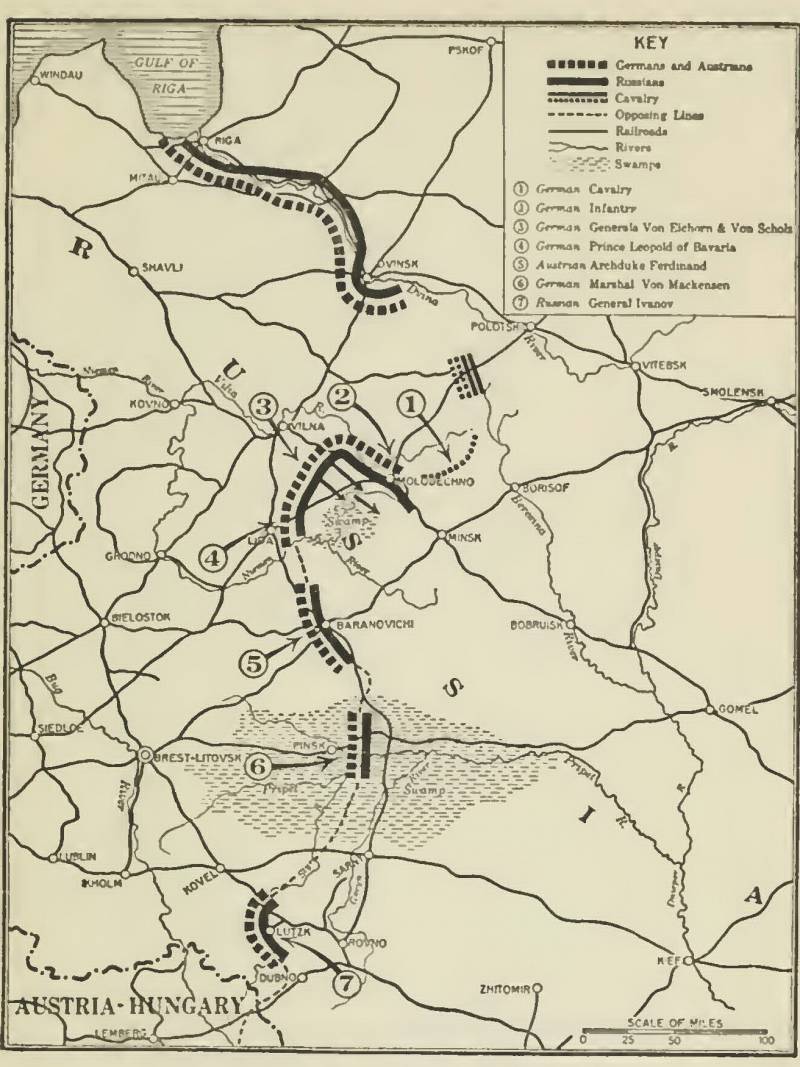

Схема 18. Виленская стратегическая операция и ее размах в контексте других операций на Восточном фронте. 31 августа – 11 сентября 1915 г. Washburn S. Victory in Defeat. London, 1916

Виленская операция состояла из различных по форме операций армий и армейских групп, очень сложных не только по своему характеру, но и по той предельной степени напряжения, какой подверглись войска обеих сторон. Стабилизация фронта после отступления — этот стратегический успех русской армии был одним из важнейших последствий данной операции. В операциях в Прибалтике только германская 12-я армия потеряла за июль - август 1800 офицеров и 80000 солдат, за октябрь потери Неманской армии составили 15000 человек [49]. Суть боевых действий в Прибалтике вновь свелась к фронтальному вытеснению русских войск - как и на юго-западном направлении противнику не удалось осуществить оперативные охваты и обходы в стиле «Канн». Э. фон Фалькенгайн в этой связи отметил, что русские добились отхода в желаемом направлении [50].

Учитывая важность Прибалтийского ТВД для судеб Балтийского флота и операционного направления на Петроград, военно-политическое руководство России придавало ему особое значение. И не случайно благополучный исход Виленской операции возвестил начало стабилизации Восточного фронта.

Примечания

41. 2-й (врио генерал-лейтенант А. М. Каледин) и 3-й (врио генерал-лейтенант Ф.А. Келлер) конные корпуса (6 кавалерийских дивизий — до 30 тыс. человек, 70 орудий) нанесли поражение 3-м пехотным и 3-м кавалерийским дивизиям противника (50000 человек, 250 орудий). См.: Стратегический очерк. Ч. 4; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914-1918. В. 8.

42. Соотношение сил противников: 9 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, 5 ополченческих бригад 9-й армии (генерал от инфантерии П. А. Лечицкий; 180000 человек, 500 орудий) против 8 пехотных и 5 кавалерийских дивизий противника (120000 человек, свыше 600 орудий). См.: Там же.

43. Олейников А. В. Захвачены в бою. С. 317.

44. Великая война 1915 год. Очерк главнейших операций Русского Западного фронта. Пг., 1916. С. 25.

45. Соединениям 11-й армии Юго-Западного фронта (генерал от инфантерии Д. Г. Щербачев; 6 пехотных дивизий; 70000 человек, до 300 орудий) противостояли части германской Южной армии (генерал пехоты Ф. фон Ботмер; до 6 пехотных дивизий; 70000 человек, свыше 400 орудий). См.: РГВИА. Ф. 2190. Оп. 1. Д. 65, 69; Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 4; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. Вand 8.

46. Оборонительная операция 1 июля – 7 августа 1915 г. Шавельское сражение протекало 1 — 12 июля. 5-я армия (генерал от кавалерии П. А. Плеве; 7,5 пехотных и 7,5 кавалерийских дивизий) — 128500 человек (из них 20900 невооруженных) при 365-ти орудиях) Северо-Западного фронта противостояла Неманской армии (генерал пехоты О. фон Белов; 7,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий — около 120000 человек при 600 орудиях) германского Восточного фронта. Основные бои развернулись в районе г. Шавли, северная Литва. См.: РГВИА. Ф. 2122. Оп. 1. Д. 14–22; Ф. 2216. Оп. 1. Д. 36; Стратегический очерк войны. Ч. 4; Корольков Г. К. Сражение под Шавли; Он же. Несбывшиеся Канны; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8.

47. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. S. 471.

48. Стратегическая оборонительно-наступательная операция русских Западного (генерал от инфантерии А. Е. Эверт) и Северного (генерал от инфантерии Н. В. Рузский) фронтов (1-я, 2-я, 5-я, 10-я армии — 53 пехотных, 8,5 кавалерийских дивизий — 310000 человек, до 2500 орудий) против германской группы армий генерал-фельдмаршала П. фон Гинденбурга (Неманская, 8-я, 10-я, 12-я армии — 41 пехотная, 6 кавалерийских дивизий — до 450000 человек, до 3000 орудий) 9 августа — 19 сентября 1915 г. См.: РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 968; Стратегический очерк. Ч. 4; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. B. III; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Евсеев Н. Свенцянский прорыв.

49. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. S. 509, 546.

50. Фалькенгайн Э. фон. Указ. соч. С. 121.

Солдаты обедают. ГАСО

Окончание следует

Слабо продуманная в тактическом отношении (узкий фронт наступления, отсутствие тактической внезапности, бессистемность действий) и ненадлежащее подготовленная в артиллерийском отношении операция не позволила прорвать глубокоэшелонированные позиции противника. Противник русской 7-й армии — части австро-венгерской 7-й и германской Южной армий. Русскими трофеями стали 5000 пленных, 12 орудий и свыше 10 пулеметов.

События на Галицийском ТВД в конечном итоге оказали ключевое воздействие на ход и исход кампании 1915 г. на Восточном фронте. Именно на этом ТВД противник спланировал крупный стратегический прорыв. В результате, несмотря на то, что обстановка на русском Северо-Западном фронте была спокойной, после Горлицкого прорыва противника необходимым являлось общее отступление, вывод войск из «польского мешка». Таким образом, Галицийский ТВД повлиял на стратегическую стабильность на других театрах военных действий. Но он же сыграл и важнейшую роль в стабилизации Восточного фронта после Великого отступления летом 1915 г.

Приднестровский ТВД

В марте — июне войска Юго-Западного фронта провели серию операций на Днестре, Пруте и в Буковине.

В ходе наступательной Первой Хотинской операции 17–22 марта конная группа 9-й армии (2-й и 3-й Конные корпуса) [41] нанесла убедительное поражение ударной группировке австрийской 7-й армии, парировав обходной маневр противника, захватив свыше 3 тыс. пленных и 8 пулеметов.

Схема 17. Русские фронты и их разграничительные линии к началу Виленской операции. Евсеев Н. Свенцянский прорыв 1915 г. М., 1936

27 августа германцы ударили в стык между 5-й армией Северного и 10-й армией Западного фронтов. Нахождение на стыке лишь русской конной завесы значительно облегчило противнику задачу. Русская 10-я армия выказала достаточную устойчивость, ее корпуса, удерживая северный участок фронта армии, оттягивали на себя добрую половину дивизий ударных групп германской 10-й армии. Но германская 10-я армия 28 августа прорвала фронт у Новосвенцян. Возник 50-километровый разрыв между левым флангом 5-й и правым флангом 10-й русских армий. 10-я армия германцев двинулась на Сморгонь и Вильно, а Неманская - на Двинск. Кавалерия армий (5 дивизий) под общим командованием генерала кавалерии О. фон Гарнье должна была прорваться через стык между русскими 5-й и 10-й армиями, ударив им в тыл.

Конная группа, прорвав русские боевые порядки, вышла в тыл 10-й армии — она осуществила Свенцянский прорыв. Энергичными действиями русского командования (осуществившего, в свою очередь, контрманевр маневренной группой) прорыв был локализован и закрыт.

Схема 18. Виленская стратегическая операция и ее размах в контексте других операций на Восточном фронте. 31 августа – 11 сентября 1915 г. Washburn S. Victory in Defeat. London, 1916

Виленская операция состояла из различных по форме операций армий и армейских групп, очень сложных не только по своему характеру, но и по той предельной степени напряжения, какой подверглись войска обеих сторон. Стабилизация фронта после отступления — этот стратегический успех русской армии был одним из важнейших последствий данной операции. В операциях в Прибалтике только германская 12-я армия потеряла за июль - август 1800 офицеров и 80000 солдат, за октябрь потери Неманской армии составили 15000 человек [49]. Суть боевых действий в Прибалтике вновь свелась к фронтальному вытеснению русских войск - как и на юго-западном направлении противнику не удалось осуществить оперативные охваты и обходы в стиле «Канн». Э. фон Фалькенгайн в этой связи отметил, что русские добились отхода в желаемом направлении [50].

Учитывая важность Прибалтийского ТВД для судеб Балтийского флота и операционного направления на Петроград, военно-политическое руководство России придавало ему особое значение. И не случайно благополучный исход Виленской операции возвестил начало стабилизации Восточного фронта.

Примечания

41. 2-й (врио генерал-лейтенант А. М. Каледин) и 3-й (врио генерал-лейтенант Ф.А. Келлер) конные корпуса (6 кавалерийских дивизий — до 30 тыс. человек, 70 орудий) нанесли поражение 3-м пехотным и 3-м кавалерийским дивизиям противника (50000 человек, 250 орудий). См.: Стратегический очерк. Ч. 4; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914-1918. В. 8.

42. Соотношение сил противников: 9 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, 5 ополченческих бригад 9-й армии (генерал от инфантерии П. А. Лечицкий; 180000 человек, 500 орудий) против 8 пехотных и 5 кавалерийских дивизий противника (120000 человек, свыше 600 орудий). См.: Там же.

43. Олейников А. В. Захвачены в бою. С. 317.

44. Великая война 1915 год. Очерк главнейших операций Русского Западного фронта. Пг., 1916. С. 25.

45. Соединениям 11-й армии Юго-Западного фронта (генерал от инфантерии Д. Г. Щербачев; 6 пехотных дивизий; 70000 человек, до 300 орудий) противостояли части германской Южной армии (генерал пехоты Ф. фон Ботмер; до 6 пехотных дивизий; 70000 человек, свыше 400 орудий). См.: РГВИА. Ф. 2190. Оп. 1. Д. 65, 69; Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 4; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. Вand 8.

46. Оборонительная операция 1 июля – 7 августа 1915 г. Шавельское сражение протекало 1 — 12 июля. 5-я армия (генерал от кавалерии П. А. Плеве; 7,5 пехотных и 7,5 кавалерийских дивизий) — 128500 человек (из них 20900 невооруженных) при 365-ти орудиях) Северо-Западного фронта противостояла Неманской армии (генерал пехоты О. фон Белов; 7,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий — около 120000 человек при 600 орудиях) германского Восточного фронта. Основные бои развернулись в районе г. Шавли, северная Литва. См.: РГВИА. Ф. 2122. Оп. 1. Д. 14–22; Ф. 2216. Оп. 1. Д. 36; Стратегический очерк войны. Ч. 4; Корольков Г. К. Сражение под Шавли; Он же. Несбывшиеся Канны; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8.

47. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. S. 471.

48. Стратегическая оборонительно-наступательная операция русских Западного (генерал от инфантерии А. Е. Эверт) и Северного (генерал от инфантерии Н. В. Рузский) фронтов (1-я, 2-я, 5-я, 10-я армии — 53 пехотных, 8,5 кавалерийских дивизий — 310000 человек, до 2500 орудий) против германской группы армий генерал-фельдмаршала П. фон Гинденбурга (Неманская, 8-я, 10-я, 12-я армии — 41 пехотная, 6 кавалерийских дивизий — до 450000 человек, до 3000 орудий) 9 августа — 19 сентября 1915 г. См.: РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 968; Стратегический очерк. Ч. 4; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. B. III; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Евсеев Н. Свенцянский прорыв.

49. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. S. 509, 546.

50. Фалькенгайн Э. фон. Указ. соч. С. 121.

Солдаты обедают. ГАСО

Окончание следует

Автор: OAV09081974