Галицийский ТВД

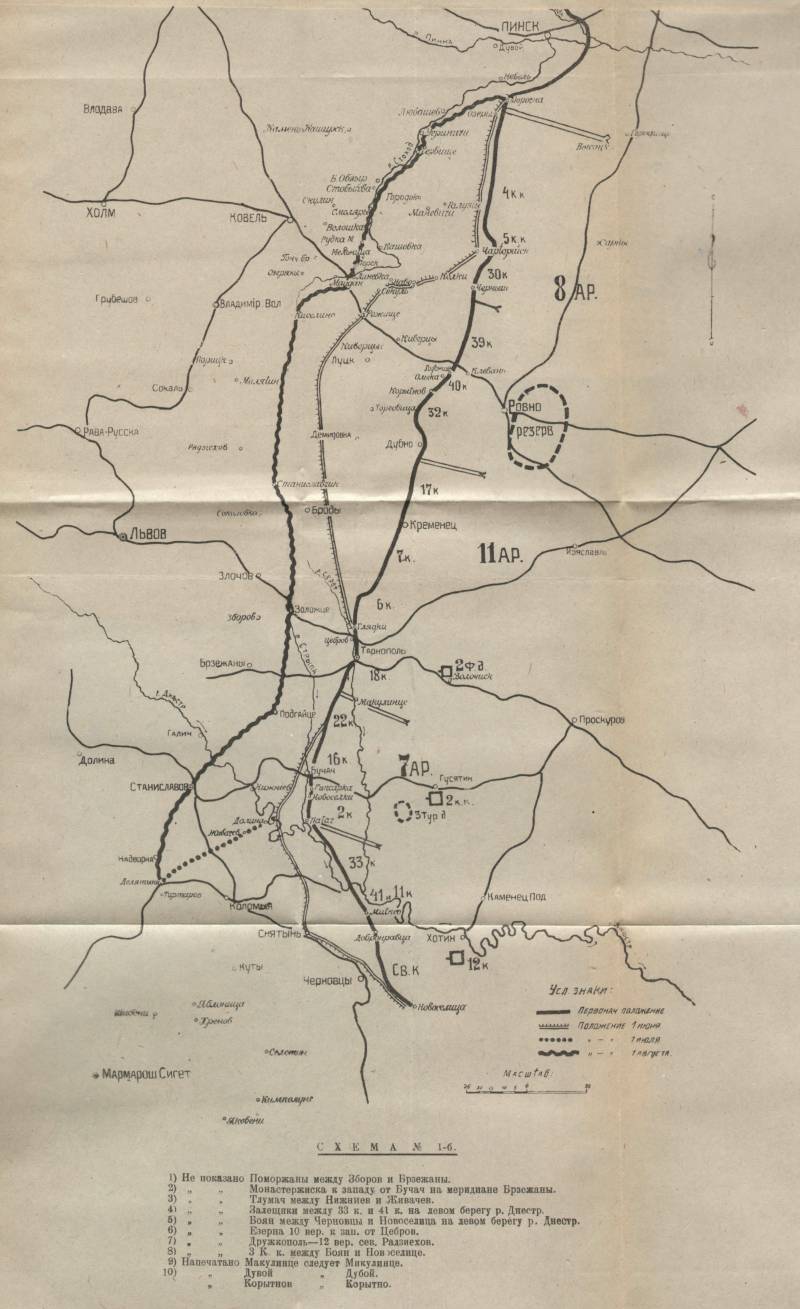

Центральное значение в кампании 1916 г. имело наступление Юго-Западного фронта, начавшееся 22 мая. Традиционно Галицийский ТВД был главным театром военных действий Восточного фронта Первой мировой войны.

Сроки наступления были сдвинуты из-за необходимости оказания срочной помощи союзнику - Италии.

Опыт позиционной войны признавал необходимым прорывать вражеский фронт на одном направлении - сосредоточив для этого максимум войск и артиллерии. Это позволяло лучше оперировать имевшимися резервами и техническими ресурсами. Но трагедия «мясорубок» позиционного периода мировой войны проистекала из того, что неприятель догадывался о месте прорыва - по району артподготовки и подтягиваемым резервам. Эффект внезапности утрачивался, и противник в свою очередь подтягивал в угрожаемый район резервы. Пробив брешь во вражеской обороне, атакующий был вынужден подтягивать свои резервы, боеприпасы и передвигаться в обстановке «лунного ландшафта» вспаханной артиллерией местности – что резко снижало подвижность прорвавшихся войск (тем паче при отсутствии механизации армии). В то же время оборонявшийся из глубины своей обороны (то есть при неповреждённой инфраструктуре) перебрасывал (более оперативно) свои силы и средства - в итоге закрывая прорыв. Происходила безнадежная для наступавшего гонка: он пытался протолкнуть резервы через горловину прорыва, тогда как оборонявшийся подтягивал резервы по нетронутым дорогам. Разумеется, силы сторон вскоре уравновешивались и наступление затухало. Такова была сущность позиционного тупика.

Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал от кавалерии А. А. Брусилов предписал осуществить прорыв позиций противника на 4 (армейских) направлениях – это позволяло рассредоточить внимание и силы противника, лишить последнего возможности полноценно маневрировать резервами. Артподготовка в 4 пунктах не позволяла установить направление главного удара. Тем более что в каждой армии было несколько ударных корпусных участков.

Командующий 8 А генерал от кавалерии А. М. Каледин

Командующий 11 А. генерал от кавалерии В. В. Сахаров

Второй этап Наступления начался 22 июня. Командование противника было очень встревожено. Э. фон Людендорф отметил русскую атаку восточнее Луцка, в излучине Стыри – она имела полный успех. Австрийский фронт был прорван в нескольких пунктах. Германские войска, пришедшие на помощь, также оказались в тяжком положении - и отошли за Стоход. Налицо был один из сильнейших кризисов на Восточном фронте [12]. Русская 7-я армия наступала на Бржезаны - Монастержиска.

Командующий 7 А генерал от инфантерии Д. Г. Щербачев

Командующий 9 А генерал от инфантерии П. А. Лечицкий

С 26 июня нанесение главного удара - уже задача Юго-Западного фронта: в Ковельском направлении с перспективой продвижения на Брест - Пружаны. Начался третий этап Наступления. А. А. Брусилов получал войска стратегического резерва Ставки - Гвардейский отряд и 4-й СибАК (с Северного фронта – еще 3-й АК). Сформированная группа генерала от кавалерии В. М. Безобразова (Особая армия) заняла участок между 3-й и 8-й армиями. Противник был сбит с позиций в районах Трыстень и Селец, но дойти до Ковеля не удалось. Противник, оказывая яростное сопротивление, подтянул крупные резервы.

Генерал от кавалерии В. М. Безобразов

8-й армии следовало овладеть Владимир-Волынским, 7-й и 9-й - рубежом Станиславов-Галич, а 11-й - наступать на Львов и Броды.

Тем временем немецкое командование, подтянув в район Наступления Юго-Западного фронта до 20 дивизий (с других участков Русского фронта, из Франции и Македонии), начало формировать в районе Ковеля ударную группу. Приступили к переброске войск, отправленных на Итальянский фронт, и австрийцы.

Активные действия разворачивались на ТВД и в июле. 7-я армия в конце июля нанесла Южной германской армии сильный удар под Збаражем. 30 июля оперировавшие на ковельском направлении Особая и 3-я армии переданы в состав Западного фронта.

18 августа армии фронта перешли в новое наступление: 8-я в направлении на Владимир-Волынский, 11-я - на Бржезаны, 7-я - поддерживала «соседей», а 9-я - наступала на Галич и Мармарош - Сигет. При больших потерях августовская операция не принесла желаемых результатов. Но 9-я армия преодолела Лесистые Карпаты, а 7-я армия одержала победу над Южной германской армией на pр. Золотая Липа и Гнилая Липа. Русские войска освободили города Галич, Броды и Станиславов.

В августе велись с переменным успехом бои на р. Стоход. М. Гофман зафиксировал в дневнике факт тяжелых боев и озабоченность германского командования, пытающегося «наскрести» резервы в обстановке постоянно изменяющейся ситуации [13]. А. А. Брусилов, считавший Ковельское направление более важным и отвечавшим стратегическим целям всей кампании (объединенными усилиями Юго-Западный (8-я армия) и Западный (3-я армия) фронты сокрушали значительные силы противника на стратегически важном участке) затормозил наступление у Луцка.

Схема 6. Галицийский ТВД летом 1916 г. Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Ч. 6. М., 1923

В сентябре - октябре боевая активность на северном и южном фасах ТВД начала угасать, и фронт стабилизировался по линии р. Стоход – Золочев – Галич – Станиславов – Ворохта. Несмотря на то что Ставка перенесла тяжесть главного удара в полосу Юго-Западного, момент был упущен, и начались затяжные кровопролитные бои.

Наступление стало крупнейшим достижением русского военного искусства - открывая новую форму прорыва позиционного фронта, самую успешную для своего времени, указывало выход из позиционного тупика. Направление главного удара - на Луцк - приводило к самым болезненным для австро-венгров последствиям. Оно привело к крупному поражению австро-германских войск в Галиции и Буковине, а разгром австрийских 4-й и 7-й армий заставил командование противника приостановить наступление в Трентино и повлиял на обстановку под Верденом [14].

Наступление на огромном фронте от Луцка до Днестра чуть не привело к крушению австро-германского фронта и спасло итальянцев от неминуемой катастрофы [15].

Галицийский ТВД был центральным в ходе кампании. На нем была перемолота главная масса соединений австро-венгерской армии, оттянуты германские резервы. Наступление Юго-Западного фронта знаменовало окончательный переход стратегической инициативы к странам Антанты.

Румынский ТВД

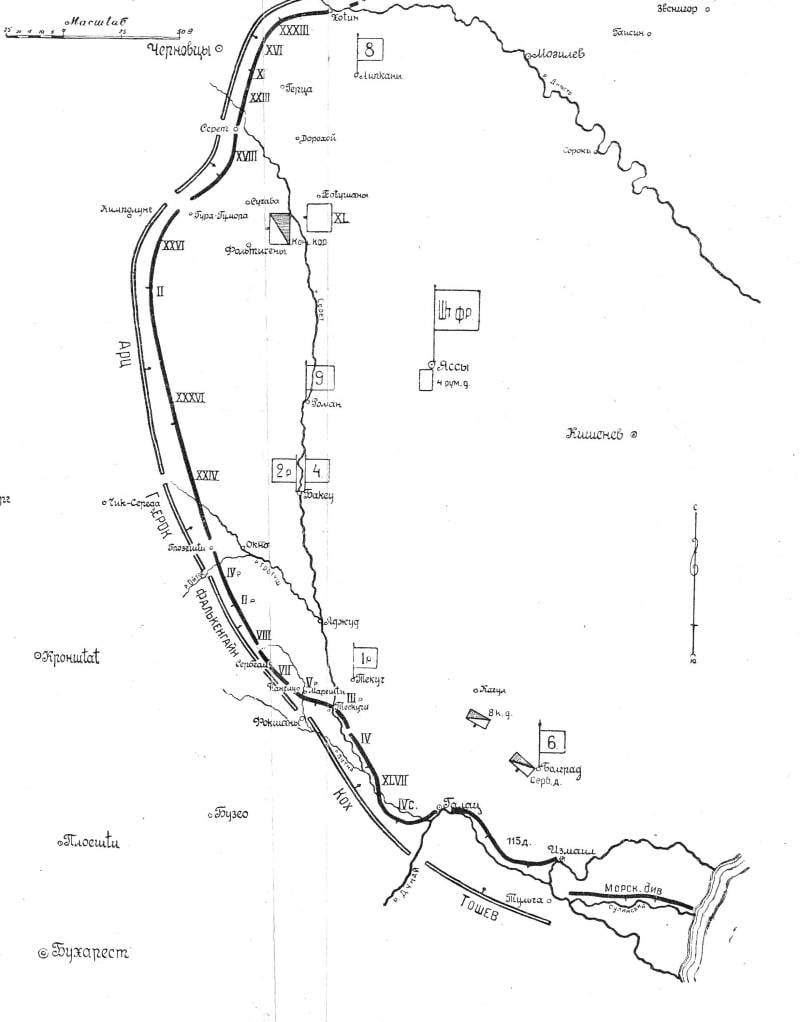

После не очень удачного вступления Румынии в войну России пришлось выручать нового союзника. Уже во время Наступления 1916 г. 9-я армия обслуживала интересы нового операционного направления. Румынии срочно требовалась поддержка русских войск - к середине ноября положение румынской армии стало катастрофическим.

Э. фон Людендорф, говоря о победах германского оружия в этот период, отмечал, что победа в Румынии стала возможной лишь благодаря отсутствию русских войск [16]. Это привело к образованию нового ТВД. Первоначально был удлинен левый фланг Юго-Западного фронта - вдоль румыно-трансильванской границы. Замена на данном участке румынских войск русскими позволила командованию союзника высвободить дополнительные силы [17]. Но румынское правительство просило и о непосредственной помощи войсками – в частности, прислать несколько корпусов для обороны Бухареста [18]. Помощь была оказана.

Русские соединения (первоначально - конная группа Ф. А. Келлера и 47-й армейский корпус, а затем 4-й и 4-й Сибирский армейские корпуса и несколько дивизий) сдерживая напор войск А. фон Макензена, прикрыли отход румынских войск. Появилась русская 4-я армия (3 армейских и кавалерийский корпуса) - противник германских 9-й (вначале 7 пехотных дивизий), Дунайской и австрийской 1-й (8 пехотных и 3 кавалерийские дивизии) армий. Противник накачивал ТВД войсками – так, германская 9-я армия была усилена 3 пехотными и кавалерийской дивизиями.

24. 11. 1916 г. создан Румынский фронт, в состав которого первоначально вошли русские 4-я (3 армейских корпуса и 3 кавалерийских дивизии), 6-я (3 армейских и 2 конных корпуса) армии (армейский корпус и дивизия - в резерве фронта). Появление нового фронта привело к постепенному сосредоточению на ТВД (вкл. русскую 9-ю армию) 15 армейских (35 дивизий) и 3 конных (13 дивизий) корпусов - почти 25% русской Действующей армии.

Схема 7. Румынский ТВД к январю 1917 г. – силы русской Действующей армии. Стратегический очерк. Румынский фронт. М., 1922

К началу 1917 г. три русские (4-я, 6-я, 9-я) и румынская (2-я) армии противостояли австрийской 1-й, германским 9-й, Ф. фон Герока и Дунайской, а также болгарской 3-й армиям.

Русские войска на новом ТВД реанимировали Румынский фронт, спасли союзную армию, и хоть новый ТВД сковал четверть русской Действующей армии, он оттянул и значительные силы всех 4 держав Германского блока.

Примечания

10. Стратегический очерк. Ч. 5. С. 40.

11. Базаревский А. Наступательная операция 9-й русской армии. С. 5.

12. Людендорф Э. Мои воспоминания. С. 224.

13. Гофман М. Записки и дневники. С. 214.

14. Ветошников Л. В. Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. С. 3.

15. Данилов Ю. Н. Указ. соч.

16. Людендорф Э. Указ. соч. С. 297.

17. Гурко В. И. Указ. соч. С. 234.

18. Там же. С. 236.

Стратегическое руководство русской Действующей армией в кампании 1916 г.: Верховный главнокомандующий Император Николай II и начальник Штаба Ставки генерал-адъютант М. В. Алексеев.

Окончание следует