О рыцарских турнирах в подробностях… (часть третья)

Труба зачинщика надменный вызов шлет,

И рыцаря труба в ответ поет,

Поляна вторит им и небосвод,

Забрала опустили седоки,

И к панцирям прикреплены древки;

Вот кони понеслись, и наконец

С бойцом вплотную съехался боец.

(«Паламон и Арсит»)

Готические доспехи, послужившие основой для доспеха реннцойг. «Гербовник» Жиля да Бове. (Национальная библиотека Франции, Париж)

Соответственно под него был создан и специальный доспех реннцойг, заимствовавший свою форму от готических доспехов XV века. Шлемом для этого состязания являлся салад без забрала, но имевший смотровую щель. Поскольку на саладе нашлемные украшения закреплять было неудобно, ограничились султаном из перьев. Защитный колпак под салад остался таким же, как и у «жабья голова». Нагрудник кирасы, как и у доспеха штейхцойг, снабжался копейным крюком, а сзади имел кронштейн для копья. Зато кираса получила дополнительно привинчивающийся к ней металлический подбородник, который закрывал всю нижнюю часть лица. Защитой бедер служили пластинчатые доспехи, «юбка», приделанная к кирасе, использовалась лишь в самом начале.

Копейные щитки 1570 г. Вес 1023.4 г. Италия. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Копейный щиток для доспеха реннцойг. (Императорская охотничья и оружейная палата Вены)

В XV и XVI вв. проводились и так называемые «полевые турниры», имитирующие настоящее сражение. Правила были простые: конные рыцари делились на два равных по численности отряда и сражались на ристалище, выстроившись в две линии. Участвуя в этом виде состязаний, рыцари, как правило, надевали те же самые доспехи, что и на войну. Разница между турнирным и боевым вариантом заключалась лишь в том, что на них прикреплялись пластины с подбородниками, которые доходили до самой смотровой щели шлема-салада.

Гран-гарда 1551 г. Вес 737.1 г. Австрия, Инсбрук. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Кроме этого, участник турнира имел право прикрепить к своему доспеху еще и другие дополнительные защитные пластины. Например – цельнокованую пластину на все левое плечо наплечника заодно с подбородником, или гран-гарду. Турнирный доспех от боевого внешне отличался разве что наличием отверстия для крепежных винтов. Вооружением всадника служило традиционное турнирное копье, очень похожее на боевое, но только лишь несколько короче длиной и больше диаметром, и с наконечником, имеющим удлиненную форму.

Налобник с защитными наглазниками. (Императорская охотничья и оружейная палата Вены)

Лошади покрывались двухслойными попонами из кожи, первый слой, и полотняной ткани – второй. Морду обычно покрывал металлический налобник, причем очень часто такой налобник был «слепым», то есть не имел прорезей для глаз. В тех же случаях, если таковые имелись, их защищали выпуклыми наглазниками. Интересно, что самое раннее изображение такого слепого налобника относится к 1367 году.

Седло ок. 1570 – 1580 гг. Вес 10 кг. Милан. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк).

Седло и стремена из Дрезденской оружейной палаты. Как видите, передняя лука у этого седла, кстати, как и задняя, усилена металлическими пластинами с гравировкой и чернением. Понятно, что это красиво, но такая пластина являлась и хорошей дополнительной защитой для всадника.

А вот об этом седле известно, что его изготовил известный немецкий оружейник Антон Пеффенхаузер из Аугсбурга после 1591 года. (Оружейная палата Дрездена)

Ну, а теперь давайте попробуем углубиться в турнирную науку еще больше и рассмотрим разные виды одного и того же турнирного боя, а также характерные особенности доспехов, которые для них предназначались. Тот же гештех, например, имел целый ряд интересных разновидностей – ну, как, например, хоккей делится на хоккей с шайбой, с мячом и хоккей на траве. Вот так же появились так называемый гештех «высоких седел», «общенемецкий гештех» и, наконец, «гештех закованных в броню».

Еще одно седло работы Пеффенхаузера. (Оружейная палата Дрездена)

Вот, например, турнир «высоких седел». Уже одно это название говорит о том, что всадник должен был сидеть в высоком седле, вроде того, что применялось и в поединках на булавах. Деревянные передние луки при этом не только защищали ноги всадника спереди, но и закрывали ему живот до самой груди. Седло как бы охватывало всадника, так что выпасть из него он не мог. Однако сражались в нем на копьях, а не на булавах, при этом нужно было сломать свое копье о щит противника. Это был наиболее безопасный вариант турнирного поединка, поскольку упасть с коня всадник не мог.

Участники «полевого турнира» в так называемых «саксонских турнирных доспехах». От всех прочих они отличались простой полировкой и отсутствием украшений, а также характерным креплением шлема салад к спинке кирасы. (Оружейная палата Дрездена)

Напротив, в «общенемецком гештехе» седло было устроено таким образом, что не имело задней луки вообще. Нужно было ударить копьем в тарч противника так, чтобы он вылетел из седла. Ноги рыцаря в этом случае были незащищены, а вот у лошади на груди укреплялся огромный нагрудник из грубого полотна, набитый соломой. Зачем это было необходимо? А вот зачем: разделительного барьера эти поединки не предусматривали, поэтому столкновение двух лошадей «лоб в лоб» могло иметь самые катастрофические последствия.

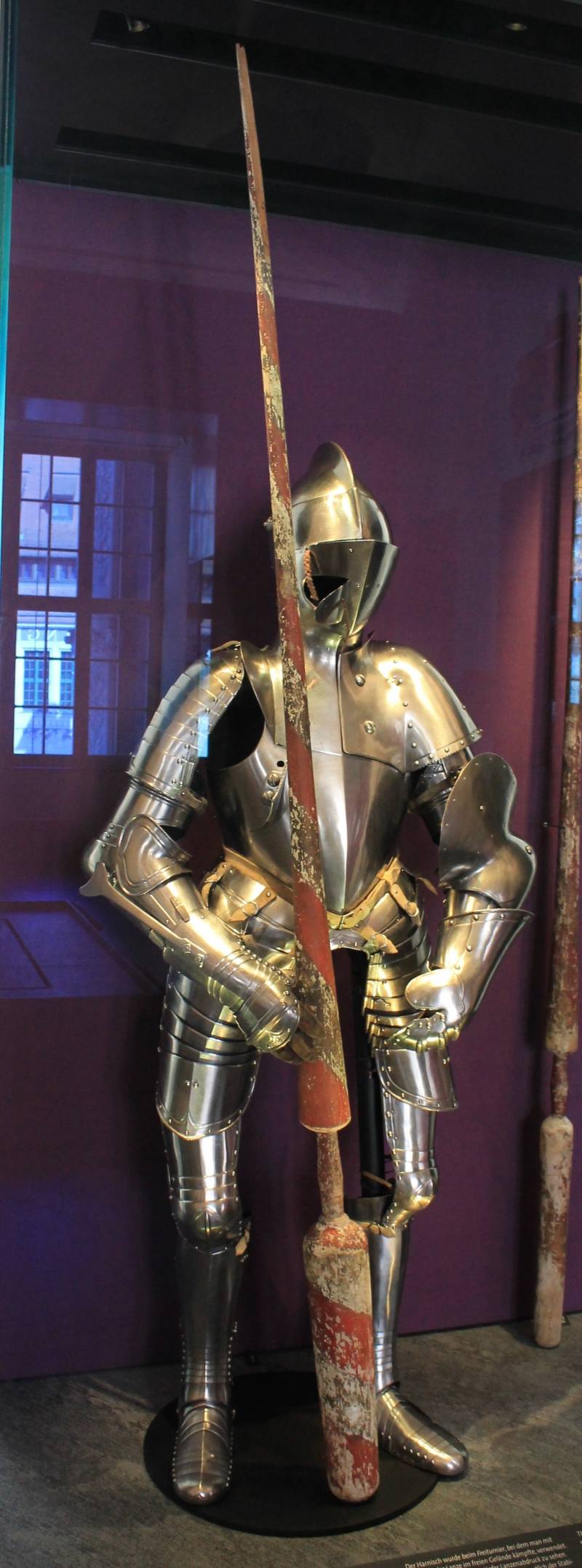

Рыцарь в «саксонских турнирных доспехах» (Оружейная палата Дрездена)

Гештех «закованных в броню» от предыдущих видов состязаний отличался только тем, что ноги всадников были, как и раньше, прикрыты металлом, то есть он был ближе к «старым добрым временам» чем два предыдущих.

Более безопасным во всех отношениях был итальянский гештех с барьером. Поэтому, кстати, глухие налобники в этом случае и не применялись, а использовались с решетчатыми либо «дырчатыми» выпуклыми наглазниками.

Столь же разнообразными были и разновидности реннена…

Продолжение следует…

Автор: kalibr