Армейское форсирование. Часть 1

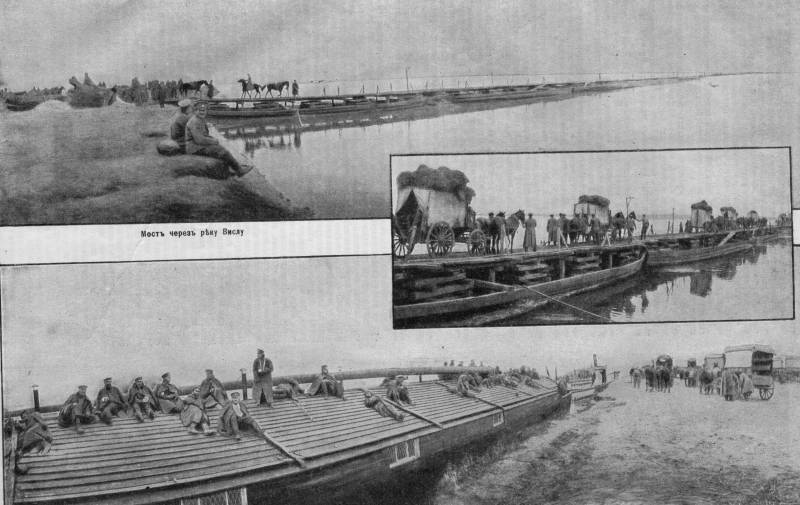

Мы ранее писали о стратегической Варшавско-Ивангородской операции 15. 09. – 26. 10. 1914 г. (Стратегическая победа ; Стратегическая рокировка). Теперь же хотим рассказать об очень интересном и показательном эпизоде этой операции, имевшем большое значение для ее результата – действиях войск русской 4-й армии, осложненных форсированием р. Висла.

Близилась середина сентября 1914 г.

Подходила к концу Галицийская операция Юго-Западного фронта и начиналась Первая Августовская операция 1-й и 10-й армий Северо-Западного фронта на левом и правом флангах Русского фронта соответственно. 2-я армия, еще не совсем оправившаяся после «самсоновской» катастрофы, пассивно стояла на р. Нарев.

Польский ТВД постепенно насыщался войсками – его стратегическое значение неуклонно возрастало. Варшава была занята отрядом генерала от инфантерии П. Д. Ольховского (см. Кто отстоял Варшаву), выдвинувшим свою конницу на фронт Влоцлавск-Новорадомск.

Командование Северо-Западного фронта склонялось к мысли оставить Варшаву, оттянув левый фланг фронта под Вельск. Против этого плана восстало командование Юго-Западного фронта. И Ставка последовательно провела два совещания - посвященных решению ключевых стратегических вопросов и состоявшихся 9 и 13 сентября в Холме. На них было принято решение провести перегруппировку к Средней Висле. К Варшаве с Северо-Западного фронта перебрасывалась 2-я армия, а под Ивангород с Нижнего Сана двинулись 4-я, а затем 9-я и 5-я армии. Перед правым флангом Юго-Западного фронта в район Пинчов - Нов. Корчин - Стопница был выдвинут вновь сформированный конный корпус А. В. Новикова.

Еще до получения разведывательных данных от левобережных групп конницы обоих фронтов, Ставка предполагала возможным развитие германцами наступательной операции на левом берегу Вислы - в направлениях на Варшаву и на Ивангород. Это предвидение, подкрепленное агентурными данными, а затем подтвержденное донесениями от конницы обоих фронтов, - полностью оправдалось.

После окончания Восточно-Прусской операции, закончившейся окружением части сил 2-й и вытеснением из Восточной Пруссии 1-й армий Северо-Западного фронта (см Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О соотношении сил ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Единственная победа - Гумбиннен? Ч. 1 ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Единственная победа - Гумбиннен? Ч. 2 ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О переброске корпусов с Запада ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О потерях. Ч. 1. Северо-Западный фронт; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О потерях. Ч. 2. 8-я армия; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Главные причины оперативного поражения русских войск ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Подведем итоги), П. фон Гинденбург перебросил основную массу своих корпусов в Силезию - начав наступление к Средней Висле. Цель - угрожая правому флангу и тылу Юго-Западного фронта, оказать помощь австрийцам, потерпевшим поражение в Галицийской битве. Южнее, от Кракова, перешла в наступление и австрийская 1-я армия.

09. 09. 1914 г. главнокомандующий фронтом отдал приказ 4-й армии генерала от инфантерии А. Е. Эверта (в составе Гренадерского, 3-го Кавказского и 16-го армейских корпусов и Уральской казачьей дивизии) 11 сентября начать движение от р. Сан под Ивангород - причем два корпуса должны были быть направлены на Люблин, и оттуда по железной дороге перевезены в Ивангород. Одновременно было сделано распоряжение о передаче всей тяжелой артиллерии и понтонных батальонов из 4-й в 5-ю армию – что указывало на явную недооценку со стороны фронтового командования предстоящей боевой работы 4-й армии на такой серьезной водной преграде как река Висла. Также указывалось на желательность движения Уральской казачьей дивизии по левому берегу Вислы.

Близилась середина сентября 1914 г.

Подходила к концу Галицийская операция Юго-Западного фронта и начиналась Первая Августовская операция 1-й и 10-й армий Северо-Западного фронта на левом и правом флангах Русского фронта соответственно. 2-я армия, еще не совсем оправившаяся после «самсоновской» катастрофы, пассивно стояла на р. Нарев.

Польский ТВД постепенно насыщался войсками – его стратегическое значение неуклонно возрастало. Варшава была занята отрядом генерала от инфантерии П. Д. Ольховского (см. Кто отстоял Варшаву), выдвинувшим свою конницу на фронт Влоцлавск-Новорадомск.

Командование Северо-Западного фронта склонялось к мысли оставить Варшаву, оттянув левый фланг фронта под Вельск. Против этого плана восстало командование Юго-Западного фронта. И Ставка последовательно провела два совещания - посвященных решению ключевых стратегических вопросов и состоявшихся 9 и 13 сентября в Холме. На них было принято решение провести перегруппировку к Средней Висле. К Варшаве с Северо-Западного фронта перебрасывалась 2-я армия, а под Ивангород с Нижнего Сана двинулись 4-я, а затем 9-я и 5-я армии. Перед правым флангом Юго-Западного фронта в район Пинчов - Нов. Корчин - Стопница был выдвинут вновь сформированный конный корпус А. В. Новикова.

Еще до получения разведывательных данных от левобережных групп конницы обоих фронтов, Ставка предполагала возможным развитие германцами наступательной операции на левом берегу Вислы - в направлениях на Варшаву и на Ивангород. Это предвидение, подкрепленное агентурными данными, а затем подтвержденное донесениями от конницы обоих фронтов, - полностью оправдалось.

После окончания Восточно-Прусской операции, закончившейся окружением части сил 2-й и вытеснением из Восточной Пруссии 1-й армий Северо-Западного фронта (см Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О соотношении сил ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Единственная победа - Гумбиннен? Ч. 1 ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Единственная победа - Гумбиннен? Ч. 2 ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О переброске корпусов с Запада ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О потерях. Ч. 1. Северо-Западный фронт; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О потерях. Ч. 2. 8-я армия; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Главные причины оперативного поражения русских войск ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Подведем итоги), П. фон Гинденбург перебросил основную массу своих корпусов в Силезию - начав наступление к Средней Висле. Цель - угрожая правому флангу и тылу Юго-Западного фронта, оказать помощь австрийцам, потерпевшим поражение в Галицийской битве. Южнее, от Кракова, перешла в наступление и австрийская 1-я армия.

09. 09. 1914 г. главнокомандующий фронтом отдал приказ 4-й армии генерала от инфантерии А. Е. Эверта (в составе Гренадерского, 3-го Кавказского и 16-го армейских корпусов и Уральской казачьей дивизии) 11 сентября начать движение от р. Сан под Ивангород - причем два корпуса должны были быть направлены на Люблин, и оттуда по железной дороге перевезены в Ивангород. Одновременно было сделано распоряжение о передаче всей тяжелой артиллерии и понтонных батальонов из 4-й в 5-ю армию – что указывало на явную недооценку со стороны фронтового командования предстоящей боевой работы 4-й армии на такой серьезной водной преграде как река Висла. Также указывалось на желательность движения Уральской казачьей дивизии по левому берегу Вислы.

Автор: OAV09081974