Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть IV

Разработка самолётов подводного базирования в Японии в предвоенные годы (продолжение)

Одновременно с созданием первого серийного самолёта подводного базирования «Йокоши» E6Y1 в Японии приступили к строительству первой авианесущей подводной лодки специальной постройки – I-5 проекта J1M. Аббревиатура «J» – сокращённо от «Junsen» («Junyo Sensuikan» - с японского «подводный крейсер»). Проект J1M был развитием проекта J1, отличаясь от него наличием авиационного вооружения.

Лодка была заложена в октябре 1929 года в Кобе, на верфях фирмы «Кавасаки» и вошла в строй в июле 1931 года. Основными задачами субмарины I-5 были ведение разведки и борьба с торговыми судами и кораблями противника в акватории Тихого океана. Она имела надводное водоизмещение 2243 тонн (подводное 2921 тонну) и дальность хода 24400 миль в надводном положении при скорости 10 узлов (в подводном – 60 миль при 3 узлах). Автономность лодки составляла 60 суток.

Гидросамолёт E6Y1 размещался в разобранном виде в двух небольших герметичных цилиндрических ангарах, установленных побортно за рубкой, максимально утопленными в палубу. Это было сделано для сохранения нормальной остойчивости субмарины. Фюзеляж E6Y1 убирали в правый ангар, а крылья и поплавки в левый. Части самолёта перед сборкой извлекали из ангаров специальным краном на палубу. Время сборки гидросамолёта составляло от 30 до 40 минут. Уже при небольшом волнении извлечение частей самолёта становилось невозможным, так как низко расположенные ангары заливало морской водой.

Пневматическая катапульта Тип N1 модель 3 была смонтирована за ангарами в кормовой части лодки только в 1933 году (после испытаний на борту лодки I-52). Она обеспечивала запуск самолётов весом до 2 тонн. До этого времени «Йокоши» E6Y1 осуществлял взлёт с воды, куда его опускали краном.

Прототип гидросамолёта «Ватанабэ» E9W1 на испытаниях

Гидросамолёт «Ватанабэ» E9W1 представлял собой двухместный одномоторный поплавковый биплан небольших размеров смешанной конструкции. Каркас фюзеляжа был сварен из стальных труб и в передней части был обшит листовым дюралюминием, а в хвостовой – полотном и фанерой. Верхнее крыло крепилось к фюзеляжу четырьмя стойками, а нижнее – непосредственно. Верхнее и нижнее крыло соединялись подкосами N-образной формы и расчалками. Нижнее крыло по отношению к верхнему крылу было немного смещено назад. Элероны были установлены как на нижнем, так и на верхнем крыле. Два больших поплавка крепились стойками к нижнему крылу. Сразу за верхним крылом в фюзеляже находились открытые кабины пилота и наблюдателя, имеющие небольшие прозрачные козырьки. Кабина наблюдателя была оснащена радиостанцией и оборонительным 7.7-мм пулемётом (Тип 92) на шкворневой установке.

Для размещения в авиационном ангаре подводной лодки E9W1 разбирался на 12 частей. На это уходило всего полторы минуты. Сборка самолёта осуществлялась за две с половиной минуты.

Прототип гидросамолёта «Ватанабэ» E9W1 на берегу

Звездообразный 9-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения «Хитачи» GK2 «Темпу 11» мощностью 340 лошадиных сил с деревянным двухлопастным винтом постоянного шага обеспечивал самолёту максимальную скорость полёта 232 км в час и крейсерскую – 148 км в час (на высоте 1000 метров). Нормальная дальность полёта составляла 590 км, а максимальная – 730 км. Практический потолок E9W1 равен 6750 метров. Запас топлива в баке ёмкостью 250 литров обеспечивал максимальную продолжительность полёта в пределах 4.9 часа.

Разведывательный гидросамолёт «Ватанабэ» E9W1с подводного крейсера I-6

В ходе лётных испытаний выявилась неудовлетворительная продольная устойчивость – в полёте E9W1 постоянно стремился задрать нос, а во время скольжения проявлялась тенденция к кабрированию. В дополнение всей картины полёта наблюдалась ещё и тенденция к самопроизвольному кренению. Проблема была решена установкой нового киля большей площади и высоты (на 100 мм).

«Ватанабэ» E9W1с подводного крейсера I-6 перед базовым ангаром

В июне 1936 года лётные испытания второго прототипа «Ватанабэ» E9W1 были успешно завершены. После доработок новый гидросамолёт соответствовал предъявленным к нему требованиям (спецификация 9-Shi) и был принят на вооружение Императорского флота Японии под обозначением E9W1 модель 1 («малый военно-морской разведывательный гидросамолёт тип 96 модель 1»).

Тайваньский E9W1 после приводнения поднимают краном на борт надводного корабля

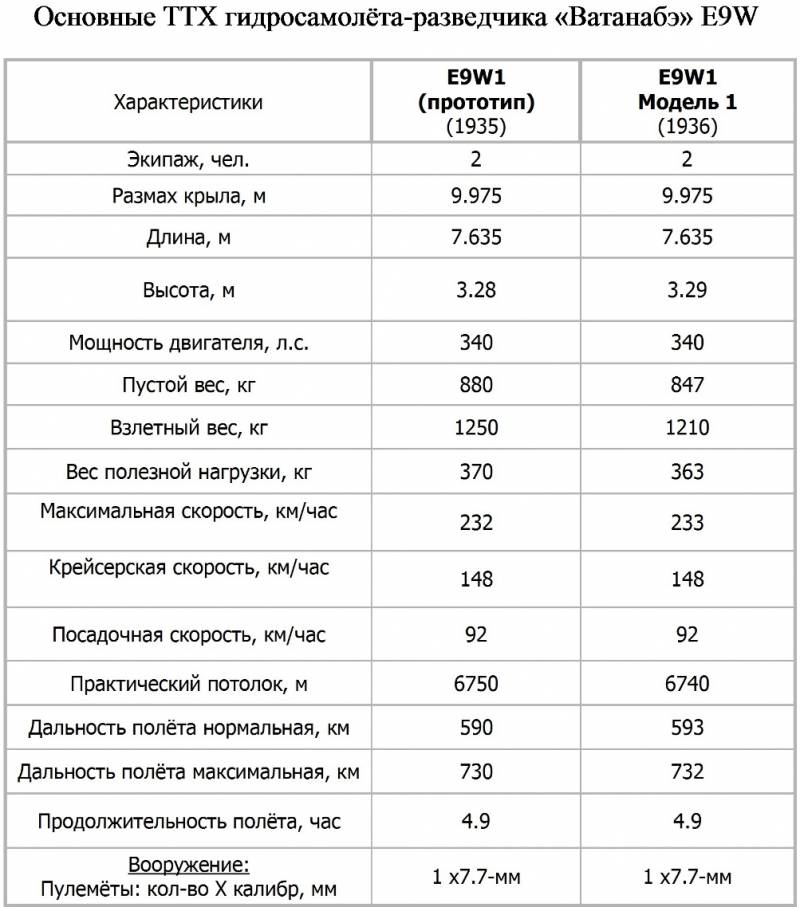

Основные тактико-технические характеристики гидросамолёта-разведчика «Ватанабэ» E9W1 («Слим»)

Литература:

1. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории).

2. Платонов А.В. Линейные силы подводного флота – СПб.: ООО «Галея Принт», 1998.

3. Дашьян А.В. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии (часть 2). Морская коллекция №7, 2004.

4. Иванов С.В. Субмарины Японии 1941-1945. Война на море (№31) - Белорецк: ООО «АРС», 2006.

5. Околелов Н.Н., Шумилин С.Э., Чечин А.А. Подводные авианосцы японского флота (история, конструкция, авиационное вооружение). Морская коллекция №7, 2007.

6. Кащеев Л.Б. Японские субмарины во Второй мировой войне. Морская коллекция №2, 2011.

7. Фирсов А. Авиация Японии во второй мировой войне. Часть первая: Айчи, Йокосука, Кавасаки. Авиационный сборник №4. ЦАГИ,1996.

8. Соломонов Б., Кулагин К. Подводная авиация страны Ямато. Авиамастер №3, 2003.

9. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.

10. Чечин А., Околелов Н. Старт из-под воды. Моделист-конструктор№7,8 -2009.

11. Чечин А., Околелов Н. Зловещий «Горный туман». Гидросамолёт Аичи М6А «Сейран» и его предшественники. Журнал «Авиация и Время» № 04 - 06, 2013.

12. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза; ЭКСМО, 2012.

13. Харук А.И. Все гидросамолёты второй мировой. Иллюстрированная цветная энциклопедия – М.: Яуза; ЭКСМО, 2014.

14. Котельников В. Авиация во Второй Мировой войне. Самолеты Франции. Часть-1(Авиационный сборник №10) – 1996.

15. Козырев М., Козырев В. Авиация стран оси во Второй мировой войне – М.: ЗАО Центрполиграф, 2010.

16. Брюханов А. Палубная авиация во Второй мировой войне: Иллюстрированный сборник. Части I – IV. – Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

17. Брюханов А. Авиация подводного флота Японии во Второй мировой войне: Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

18. Гусев А.Н. Подводные лодки специального назначения. Построенные корабли и нереализованные проекты - М.: МОРКНИГА, 2013.

19. R.J. Francillon. Japanese Aircraft of the Pacific. Putman & Company. London-1970.

20. Robert C. Mikesh. Aichi M6A1 Seiran, Japan's Submarine-Launched Panama Canal Bomber (Monogram Close-Up 13) – Monogram Aviation Publications. Commonwealth Press Worcester, Massachustts, 1975.

21. Japanese Military Aircraft Illustrated. Vol. 3, Reconnaissance Flying Boat Trainer/Transport - Bunrin-Do Co. Ltd., Tokyo 1983.

22. Robert C. Mikesh & Shorzoe Abe. Japanese Aircraft 1910-1941. Putnam Aeronautical Books, London, 1990.

23. Famous airplanes of the world №47. Imperial Japanese Navy Reconnaissance Seaplane – BUNRINDO Co.Ltd, Tokyo 1994.

24. Tadeusz Januszewski. Japanese Submarine Aircraft - Red Series (№ 5103). Mushroom Model Publications, 2002.

25. Ryusuke Ishiguro, Tadeusz Januszewski. Kugisho E14Y GLEN: The Aircraft that Bombed America (White Series) – MMPBooks, 2012.

26. E. R. Johnson. United States Naval Aviation, 1919-1941 - Aircraft, Airships and Ships Between the Wars. McFarland, 2011.

Интернет-ресурсы:

http://www.airwar.ru;

http://wikimedia.org;

http://wiki.gcdn.co;

http://www.wikireading.ru;

http://imperialjapanesewarships.devhub.com;

http://www.avionslegendaires.net

Продолжение следует…

Одновременно с созданием первого серийного самолёта подводного базирования «Йокоши» E6Y1 в Японии приступили к строительству первой авианесущей подводной лодки специальной постройки – I-5 проекта J1M. Аббревиатура «J» – сокращённо от «Junsen» («Junyo Sensuikan» - с японского «подводный крейсер»). Проект J1M был развитием проекта J1, отличаясь от него наличием авиационного вооружения.

Лодка была заложена в октябре 1929 года в Кобе, на верфях фирмы «Кавасаки» и вошла в строй в июле 1931 года. Основными задачами субмарины I-5 были ведение разведки и борьба с торговыми судами и кораблями противника в акватории Тихого океана. Она имела надводное водоизмещение 2243 тонн (подводное 2921 тонну) и дальность хода 24400 миль в надводном положении при скорости 10 узлов (в подводном – 60 миль при 3 узлах). Автономность лодки составляла 60 суток.

Гидросамолёт E6Y1 размещался в разобранном виде в двух небольших герметичных цилиндрических ангарах, установленных побортно за рубкой, максимально утопленными в палубу. Это было сделано для сохранения нормальной остойчивости субмарины. Фюзеляж E6Y1 убирали в правый ангар, а крылья и поплавки в левый. Части самолёта перед сборкой извлекали из ангаров специальным краном на палубу. Время сборки гидросамолёта составляло от 30 до 40 минут. Уже при небольшом волнении извлечение частей самолёта становилось невозможным, так как низко расположенные ангары заливало морской водой.

Пневматическая катапульта Тип N1 модель 3 была смонтирована за ангарами в кормовой части лодки только в 1933 году (после испытаний на борту лодки I-52). Она обеспечивала запуск самолётов весом до 2 тонн. До этого времени «Йокоши» E6Y1 осуществлял взлёт с воды, куда его опускали краном.

Прототип гидросамолёта «Ватанабэ» E9W1 на испытаниях

Гидросамолёт «Ватанабэ» E9W1 представлял собой двухместный одномоторный поплавковый биплан небольших размеров смешанной конструкции. Каркас фюзеляжа был сварен из стальных труб и в передней части был обшит листовым дюралюминием, а в хвостовой – полотном и фанерой. Верхнее крыло крепилось к фюзеляжу четырьмя стойками, а нижнее – непосредственно. Верхнее и нижнее крыло соединялись подкосами N-образной формы и расчалками. Нижнее крыло по отношению к верхнему крылу было немного смещено назад. Элероны были установлены как на нижнем, так и на верхнем крыле. Два больших поплавка крепились стойками к нижнему крылу. Сразу за верхним крылом в фюзеляже находились открытые кабины пилота и наблюдателя, имеющие небольшие прозрачные козырьки. Кабина наблюдателя была оснащена радиостанцией и оборонительным 7.7-мм пулемётом (Тип 92) на шкворневой установке.

Для размещения в авиационном ангаре подводной лодки E9W1 разбирался на 12 частей. На это уходило всего полторы минуты. Сборка самолёта осуществлялась за две с половиной минуты.

Прототип гидросамолёта «Ватанабэ» E9W1 на берегу

Звездообразный 9-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения «Хитачи» GK2 «Темпу 11» мощностью 340 лошадиных сил с деревянным двухлопастным винтом постоянного шага обеспечивал самолёту максимальную скорость полёта 232 км в час и крейсерскую – 148 км в час (на высоте 1000 метров). Нормальная дальность полёта составляла 590 км, а максимальная – 730 км. Практический потолок E9W1 равен 6750 метров. Запас топлива в баке ёмкостью 250 литров обеспечивал максимальную продолжительность полёта в пределах 4.9 часа.

Разведывательный гидросамолёт «Ватанабэ» E9W1с подводного крейсера I-6

В ходе лётных испытаний выявилась неудовлетворительная продольная устойчивость – в полёте E9W1 постоянно стремился задрать нос, а во время скольжения проявлялась тенденция к кабрированию. В дополнение всей картины полёта наблюдалась ещё и тенденция к самопроизвольному кренению. Проблема была решена установкой нового киля большей площади и высоты (на 100 мм).

«Ватанабэ» E9W1с подводного крейсера I-6 перед базовым ангаром

В июне 1936 года лётные испытания второго прототипа «Ватанабэ» E9W1 были успешно завершены. После доработок новый гидросамолёт соответствовал предъявленным к нему требованиям (спецификация 9-Shi) и был принят на вооружение Императорского флота Японии под обозначением E9W1 модель 1 («малый военно-морской разведывательный гидросамолёт тип 96 модель 1»).

Тайваньский E9W1 после приводнения поднимают краном на борт надводного корабля

Основные тактико-технические характеристики гидросамолёта-разведчика «Ватанабэ» E9W1 («Слим»)

Литература:

1. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории).

2. Платонов А.В. Линейные силы подводного флота – СПб.: ООО «Галея Принт», 1998.

3. Дашьян А.В. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии (часть 2). Морская коллекция №7, 2004.

4. Иванов С.В. Субмарины Японии 1941-1945. Война на море (№31) - Белорецк: ООО «АРС», 2006.

5. Околелов Н.Н., Шумилин С.Э., Чечин А.А. Подводные авианосцы японского флота (история, конструкция, авиационное вооружение). Морская коллекция №7, 2007.

6. Кащеев Л.Б. Японские субмарины во Второй мировой войне. Морская коллекция №2, 2011.

7. Фирсов А. Авиация Японии во второй мировой войне. Часть первая: Айчи, Йокосука, Кавасаки. Авиационный сборник №4. ЦАГИ,1996.

8. Соломонов Б., Кулагин К. Подводная авиация страны Ямато. Авиамастер №3, 2003.

9. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.

10. Чечин А., Околелов Н. Старт из-под воды. Моделист-конструктор№7,8 -2009.

11. Чечин А., Околелов Н. Зловещий «Горный туман». Гидросамолёт Аичи М6А «Сейран» и его предшественники. Журнал «Авиация и Время» № 04 - 06, 2013.

12. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза; ЭКСМО, 2012.

13. Харук А.И. Все гидросамолёты второй мировой. Иллюстрированная цветная энциклопедия – М.: Яуза; ЭКСМО, 2014.

14. Котельников В. Авиация во Второй Мировой войне. Самолеты Франции. Часть-1(Авиационный сборник №10) – 1996.

15. Козырев М., Козырев В. Авиация стран оси во Второй мировой войне – М.: ЗАО Центрполиграф, 2010.

16. Брюханов А. Палубная авиация во Второй мировой войне: Иллюстрированный сборник. Части I – IV. – Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

17. Брюханов А. Авиация подводного флота Японии во Второй мировой войне: Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

18. Гусев А.Н. Подводные лодки специального назначения. Построенные корабли и нереализованные проекты - М.: МОРКНИГА, 2013.

19. R.J. Francillon. Japanese Aircraft of the Pacific. Putman & Company. London-1970.

20. Robert C. Mikesh. Aichi M6A1 Seiran, Japan's Submarine-Launched Panama Canal Bomber (Monogram Close-Up 13) – Monogram Aviation Publications. Commonwealth Press Worcester, Massachustts, 1975.

21. Japanese Military Aircraft Illustrated. Vol. 3, Reconnaissance Flying Boat Trainer/Transport - Bunrin-Do Co. Ltd., Tokyo 1983.

22. Robert C. Mikesh & Shorzoe Abe. Japanese Aircraft 1910-1941. Putnam Aeronautical Books, London, 1990.

23. Famous airplanes of the world №47. Imperial Japanese Navy Reconnaissance Seaplane – BUNRINDO Co.Ltd, Tokyo 1994.

24. Tadeusz Januszewski. Japanese Submarine Aircraft - Red Series (№ 5103). Mushroom Model Publications, 2002.

25. Ryusuke Ishiguro, Tadeusz Januszewski. Kugisho E14Y GLEN: The Aircraft that Bombed America (White Series) – MMPBooks, 2012.

26. E. R. Johnson. United States Naval Aviation, 1919-1941 - Aircraft, Airships and Ships Between the Wars. McFarland, 2011.

Интернет-ресурсы:

http://www.airwar.ru;

http://wikimedia.org;

http://wiki.gcdn.co;

http://www.wikireading.ru;

http://imperialjapanesewarships.devhub.com;

http://www.avionslegendaires.net

Продолжение следует…

Автор: AlexanderBrv