"Константинополь должен быть наш!"

140 лет назад, 2 (14) января — 7 (19) января 1878 года, турецкая армия Сулеймана-паши была разгромлена русскими войсками И. В. Гурко в битве при Пловдиве. 8 (20) января 1878 г. передовой отряд Струкова взял Адрианополь. Турция потерпела полное поражение в войне и пошла на заключение перемирия.

Общая ситуация

После успешного преодоления Балканского горного хребта русской армией ситуация Турции стала критической. В сражении под Шипкой и Шейновом турки лишились армии Вессель-паши, второй из двух своих лучших полевых армий (первая была уничтожена при Плевне). В общем оборонительном фронте турок на Балканах образовалась широкая брешь. Связь между группой войск Сулеймана-паши и Восточно-Дунайской армией была прервана и они были обречены на изолированное сопротивление. Образовавшийся между обеими этими уцелевшими группами турецких войск промежуток, давал возможность русской армии наступать на Адрианополь, который не был прикрыт и позволял идти и далее к Константинополю.

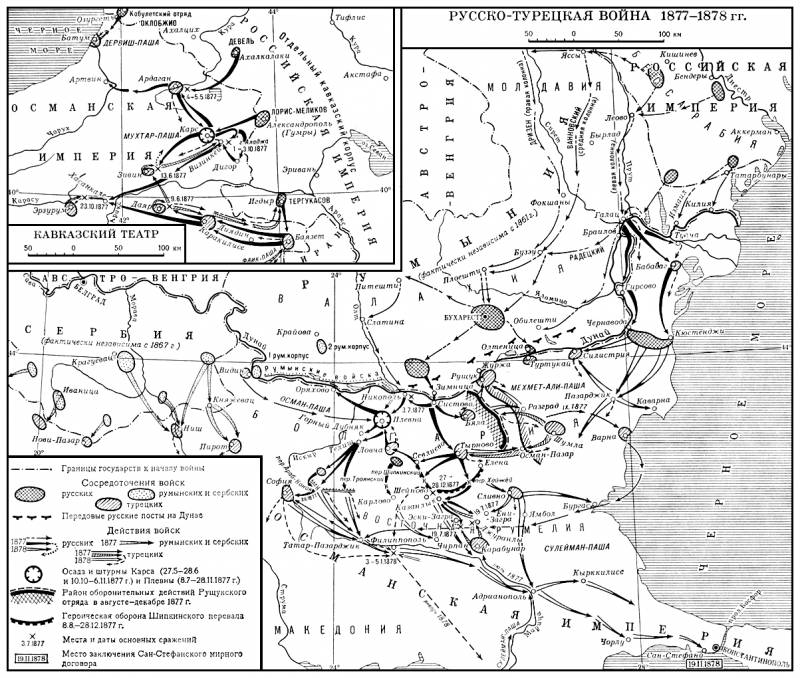

Русское командование решило использовать благоприятную ситуацию и продолжить стратегическое наступление. Западный отряд под началом И. В. Гурко (65 тыс. человек при 312 орудиях) должен был из района Софии наступать на Филиппополь (Пловдив) и Адрианополь. Троянскому отряду П. П. Карцева (13 тыс. человек при 36 орудиях) поручили идти от Карлово на Филиппополь, угрожая тылам турецкой группировки, находившейся восточнее Софии. Центральному отряду Ф. Ф. Радецкого (48 тыс. человек при 218 орудиях) дали указание идти из района Шипки к Адрианополю. Отряд Э. К. Деллинсгаузена (18 тыс. человек при 70 орудиях) составлял левый фланг войск, которые должны были действовать в долине р. Марица на адрианопольском направлении. Резерв (21 тыс. человек при 96 орудиях) концентрировался севернее Шипкинского перевала, и должен был следовать за Центральным отрядом Радецкого. Всего в четырех русских отрядах и общем резерве было около 165 тыс. человек и 732 орудия.

Нашим войскам противостояла турецкая армия под командованием Сулеймана-паши, которая включала в себя отряд Османа Нури-паши отошедший от Софии и юго-восток и занявший оборону на Ихтиманских горах (часть софийской группировки отошла на Радомир и Дубницу), и отряд Шакира-паши, который после поражения на перевалах направлялся к Татар-Пазарджику. Также небольшой отряд турецких войск располагался в районе Адрианополя. Всего турецкая группировка насчитывала около 70 тыс. человек. Турецкие войска, после прорыва русских за Балканский рубеж, должны были как можно быстрее отойти на позиции у Адрианополя и держать там оборону, затягивая время. Однако Сулейман-паша не решился принять на себя ответственность за отвод войск к Адрианополю и упустил время, когда можно было спокойно отойти и занять оборону. Только 29 декабря 1877 г. (10 января 1878 г.) Сулейман-паша получил приказ об отходе к Адрианополю.

Таким образом, двух-, трехкратное превосходство в живой силе, значительное качественное превосходство русских войск и надежное обеспечение флангов давали русскому верховному командованию полную возможность принимать самые смелые решения для наступления на константинопольском направлении. Общий замысел русского командования сводился к тому, чтобы разбить вражескую армию, взять Адрианополь и выйти к Константинополю.

Наступательные задачи ставились и остальным войскам русской Дунайской армии. Восточный отряд под командованием наследника престола Александра Александровича (92 тыс. человек и 386 орудий) занимал участок предгорий Балкан до Рущука фронтом на восток и продолжал блокировать турецкую армию в четырехугольнике крепостей (Силистрия, Рущук, Шумла и Варна). Ближайшей задачей Восточного отряда (по сути, армии) было овладение Осман-Базаром, после чего он должен был взять Разград и прервать сообщение между Варной и Рущуком. На левом фланге, по Дунаю и в Добрудже, тремя группами были расположены войска общей численностью 53 тыс. человек при 212 орудиях. Вместе с Восточным отрядом они обеспечивали с левого фланга коммуникации главной ударной группировки русской армии, действовавшей в долине Марицы на адрианопольско-константинопольском направлении. Нашим войскам противостояла турецкая Восточно-Дунайская армия (до 57 тыс. человек).

Памятник А. П. Бураго в городском саду, Пловдив. Александр Петрович Бураго — капитан, командир 2-го эскадрона лейб-гвардейского Драгунского полка, который первым вошёл в Пловдив

Пока русские войска топтались на месте, турки решали свои задачи. Осману Нури-паше без особого труда удалось сдержать слабое наступление русских войск. Бекеру-паше без помех удалось подготовить тыловые позиции у Марково. Под прикрытием этих позиций вечером начал свой отход на Станимаку Осман Нури-паша, а вслед за ним отошел из Филиппополя и Савфет-паша. Шакир-паша должен был начать отход на Станимаку вечером и ночью, а Фуад-паша имел задачу остаться со своей дивизией в арьергарде и прикрыть отход всей армии.

Проблема была в плохой организации и дисциплине турецких войск. Части Османа Нури-паши запоздали с отходом. Войска Шакир-паша ещё больше опоздали с прохождением тыловых позиций Бекера-паши. Он попросил Бекера-пашу не очищать тыловых позиций ранее подхода главных сил его колонны к Марково. Бекер-паша согласился и для лучшего обеспечения отхода войск Шакира-паши даже растянул свою позицию. Для этого задержалась и дивизия Фуада-паши. К рассвету голова колонны Шакира-паши подошла к Марково, хвост же находился ещё у Дермендере. Дивизии Савфета-паши и Османа Нури-паши к рассвету уже втянулись в предгорья Родоп, и пехота подходила к Станимаке, но артиллерия и обозы на тяжелых горных дорогах отстали и плотно забили вход в предгорья. В итоге отступление в горы дивизий Шакира-паши, Фуада-паши и Бекера-паши затормозилось, и днем 4 (16) января они вынуждены были еще остаться севернее Родоп. Вот эти войска и могли окружить силы Гурко после неудачи окружения всей армии Сулеймана в районе Филиппополя.

Монумент освободителям Пловдива — эскадрону из 63-х лейб-драгунов под командованием капитана Бураго

4 января. Гурко посчитав, что основные силы врага уже ушли на Станимаку, приказал войскам генералов Вельяминова, Шильдер-Шульднера и Шувалова под общий командованием последнего идти на Дермендере. В обход правого турецкого арьергарда в направлении на Станимаку пошла лишь 1-я бригада 3-й гвардейской пехотной дивизии и сводная драгунская бригада генерала Краснова. Гурко решил, что севернее Родоп, в районе Дермендере, остался лишь небольшой турецкий арьергард, который с приближением к нему с фронта русских колонн сразу отступит и будет затем перехвачен отрядом Краснова.

Однако ход боя 4 (16) января показал ошибку в расчётах. Филиппополь русские войска заняли. Войска Шувалова вели бой с дивизией Фуада-паши у Дермендере и он не мог выполнить приказ о выводе 2-й гвардейской пехотной дивизии в Филиппополь. Колонна Вельяминова начала наступление на Дермендере и также завязала бой с противником. Колонна Шильдер-Шульднера весь день топталась не месте, не решаясь идти в тыл к противнику и оставить ведущие бой войска Вельяминова без поддержки, но и не оказывая ей прямой помощи. Таким образом, в течение 4 января войска генерала Шувалова, ориентированные Гурко на встречу с незначительным турецким арьергардом, вели бой с дивизией Фуада-паши. Неожиданность этой встречи, полное незнание сил и расположения врага, отсутствие личного командования колонн со стороны Гурко привели к бесцельному топтанию наших войск перед фронтом турецкой позиции и потере времени.

Тем временем войска Шакира-паши и Бекера-паши начали отход на Станимаку. На пути их отхода оказался только небольшой отряд Краснова. Обнаружив турецкую колонну, следовавшую на Станимаку, Краснов развернул драгун и гвардейцев и приказал пехоте атаковать селение Карагач. В первой линии находились 2-й и 3-й батальоны гвардейского Литовского полка; за ними в резерве 1-й, 2-й и 4-й батальоны гвардейского Кексгольмского и 4-й батальон Литовского полков. В 1000 м от турецких позиций они были встречены сильным ружейным и артиллерийским огнем. Гвардейцы стали отвечать, но вскоре прекратили огонь и лишь ускорили шаг. В темноте турки лишились возможности вести прицельный огонь по вспышкам выстрелов, и большинство турецких пуль и снарядов давало перелеты. Кроме того, по вспышкам турецких выстрелов русские командиры получили возможность определить расположение турецких позиций и окончательно нацелить батальоны на них. 2-й батальон литовцев подошел к деревне и атаковал 12-орудийную батарее. Русские солдаты захватили её, переколов прислугу и прикрытие. Турецкие контратаки были отбиты огнем с коротких дистанций. Одновременно 3-й батальон Литовского полка атаковал трех- и пятиорудийную батареи, захватил их и также отбил последовавшие вслед за тем вражеские контратаки. Кексгольмские батальоны подошли к деревне, когда все три батареи уже были захвачены, и приняли участие только в захвате остальной части деревни и в отражении новых вражеских атак. Однако у утру 5 (17) января боеприпасы у наших солдат практически закончились, несмотря на то, что ночные турецкие контратаки отбивались в основном штыками. Кроме того, позиции были неудобны для дневного боя. Это вынудило Краснова очистить селение.

Таким образом, несмотря на проявленный русскими в бою под Карагачем героизм, задача, поставленная отряду Краснова, осталась невыполненной и пути отхода турецких войск на Станимаку перерезаны не были. У отряда Краснова просто не было сил, чтобы перехватить отступающие вражеские войска. Эту задачу, хотя бы частично могла решить конница Клодта, но командир отряда плохо организовал разведку и переоценивал силы противника, ошибочно считал, что турки ещё стоят в Филиппополе. В результате конница простояла весь день в бездействии, опасаясь попасть под удар крупных сил противника, если пойдёт вперёд без поддержки других отрядов. Поэтому 4 (16) января возможное окружение значительной части армии Сулеймана севернее предгорий Родоп вновь сорвалось.

Генерал Александр Петрович Струков (1840—1911)

Перемирие

Таким образом, военная катастрофа Турции стала фактом. Турецкие войска, закрывавшие путь на столицу были разгромлены и их остатки в панике бежали, все основные рубежи обороны пали. Турция имела еще Восточно-Дунайскую армию, но она не могла преградить русским дорогу к Константинополю — для этого не было времени. Кроме того, сделать это ей не позволяла слабость личного состава и материального оснащения.

Русские могли взять Константинополь-Царьград. Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич запросил императора Александра Второго о возможности наступления на Константинополь и захвате его. Однако этот шаг был опасен с точки зрения осложнения международных отношений. Главнокомандующий получил предписание продвигаться в направлении турецкой столицы до тех пор, пока противник не примет условий мира, но не занимать Константинополь и Галлиполи.

Петербург не решился взять Царьград и сделать его русским. Хотя был в шаге от осуществления вековечной русской стратегической задачи на Чёрном (Русском) море. Правительство Александра II не набралось смелости бросить вызов Англии и тогдашнему «мировому сообществу», несмотря на то, что русский солдат уже сделал всё, чтобы поставить точку в тысячелетней борьбе за Царьград. При этом Англия сама по себе не могла противостоять России (не было сильной сухопутной армии, британцы привыкли использовать чужое «пушечное мясо»). Франция была разгромлена в пух и прах в войне 1870-1871 гг. и ещё не восстановилась, ей самой нужна была Россия, чтобы сдерживать Германию, которая стремилась ещё раз избить французов. При нежелательных движениях Франции и Англии, Петербург мог найти общий язык с Бисмарком (при котором Германия не стала бы воевать с Россией) и дать возможность тевтонам ещё раз поколотить Францию. Австрия при таком раскладе не могла бы препятствовать России, опасаясь Германской империи и активизации русских на Балканах с натравливанием южных славян против империи Габсбургов и поддержке венгров и их стремлении к независимости. То есть Англия оставалась одна, и её флот не мог помешать русским занять Константинополь-Царьград и проливы. Однако либеральное правительство Александра Второго не осмелилось пойти против «мирового сообщества» и подняться на уровень решения глобальных задач русской цивилизации.

Порта была вынуждена просить о заключении перемирия. 7 (19) января в русскую Главную квартиру (штаб) в Казанлыке прибыли турецкие уполномоченные – министры Сервер-паша и Намык-паша. Им сообщили, что военные действия будут прекращены только после подписания предварительных условий мира. Ознакомившись с ними, турки отказались подписывать «Основания мира». Особенно им не понравился пункт о самостоятельности Болгарии, так как это, по их мнению, означало гибель Турецкой империи, прекращение её владычества в Европе. Однако угроза падения уже Константинополя вынудила турок принять «Основания мира» и согласиться со сдачей крепостей Видин, Рущук, Силистрия и Эрзерум.

19 (31) января 1878 г. в Адрианополе, где теперь располагалась ставка главнокомандующего русской армией, была заключено перемирие. Обе стороны прекращали боевые действия, между их армиями на Балканах и в Малой Азии устанавливалась демаркационная линия. Одновременно прекращались военные действия между Турцией и союзниками России – Румынией, Сербией и Черногорией. Кровопролитная война, длившаяся девять месяцев, завершилась полным военным поражением Османской империи.

В последующие дни русская армия продолжила движение, выходя на рубеж установленной демаркационной линии. Отряд Деллинсгаузена 29 января (10 февраля) занял Бургас. Восточный отряд 8 (20) февраля вступил в Рущук, 14-й корпус генерала Циммермана 11 (23) февраля вошёл в Силистрию.

Итоги

Зимнее наступление 1877 – 1878 гг. завершилось решительной победой русской армии. Русские войска успешно решили крайне сложную задачу по преодолению Балканского горного хребта в условиях зимы и блистательно провели стратегическое преследование врага, не дав ему возможности опомниться и закрепиться на новых рубежах обороны.

Сначала русские войска успешно преодолели Балканы, преодолев сопротивление войск Шакира-паши и Вессель-паши в левом фланге и в центре турецкой линии фронта. Войска Гурко прорвались через горные перевалы и взяли Софию, а отряд Радецкого разгромил и пленил группировку Вессель-паши. При этом часть сил турецкой армии на левом крыле отвлекла вступившая в войну в декабре 1877 года Сербия. В турецкой обороне образовалась огромная брешь. Русская армия продолжила движение, отбросила армию Сулеймана-паши с позиций на Ихтиманских горах и у Татар-Пазарджика, и разгромила у Филиппополя (Пловдива). Авангард Скобелева стремительным рывком занял Адрианополь. Россия одержала полную военную победу над Османской империей. Турция утратила возможность оборонять Константинополь и заключила перемирие.

Военные действия русской армии на этом этапе в целом характеризовались быстротой, смелостью и решительностью, несмотря на ошибки и пассивность отдельных генералов. Войска, одушевлённые победами, с новой силой проявили свои высокие морально-боевые качества, смелость и настойчивость в достижении окончательной победы.

Успеху зимнего стратегического наступления русской армии способствовали союзники. Войска румынской, сербской и черногорской армий своими активными действиями сковали значительные силы Турции и тем самым помогли русской армии нанести поражение главной группировке противника. Также совместно с русскими храбро сражались болгарские ополченцы и партизаны (четники). Россия выступила как главный освободитель балканских славянских и христианских народов от длительного османского ига.

Вид с Адрианополя

Общая ситуация

После успешного преодоления Балканского горного хребта русской армией ситуация Турции стала критической. В сражении под Шипкой и Шейновом турки лишились армии Вессель-паши, второй из двух своих лучших полевых армий (первая была уничтожена при Плевне). В общем оборонительном фронте турок на Балканах образовалась широкая брешь. Связь между группой войск Сулеймана-паши и Восточно-Дунайской армией была прервана и они были обречены на изолированное сопротивление. Образовавшийся между обеими этими уцелевшими группами турецких войск промежуток, давал возможность русской армии наступать на Адрианополь, который не был прикрыт и позволял идти и далее к Константинополю.

Русское командование решило использовать благоприятную ситуацию и продолжить стратегическое наступление. Западный отряд под началом И. В. Гурко (65 тыс. человек при 312 орудиях) должен был из района Софии наступать на Филиппополь (Пловдив) и Адрианополь. Троянскому отряду П. П. Карцева (13 тыс. человек при 36 орудиях) поручили идти от Карлово на Филиппополь, угрожая тылам турецкой группировки, находившейся восточнее Софии. Центральному отряду Ф. Ф. Радецкого (48 тыс. человек при 218 орудиях) дали указание идти из района Шипки к Адрианополю. Отряд Э. К. Деллинсгаузена (18 тыс. человек при 70 орудиях) составлял левый фланг войск, которые должны были действовать в долине р. Марица на адрианопольском направлении. Резерв (21 тыс. человек при 96 орудиях) концентрировался севернее Шипкинского перевала, и должен был следовать за Центральным отрядом Радецкого. Всего в четырех русских отрядах и общем резерве было около 165 тыс. человек и 732 орудия.

Нашим войскам противостояла турецкая армия под командованием Сулеймана-паши, которая включала в себя отряд Османа Нури-паши отошедший от Софии и юго-восток и занявший оборону на Ихтиманских горах (часть софийской группировки отошла на Радомир и Дубницу), и отряд Шакира-паши, который после поражения на перевалах направлялся к Татар-Пазарджику. Также небольшой отряд турецких войск располагался в районе Адрианополя. Всего турецкая группировка насчитывала около 70 тыс. человек. Турецкие войска, после прорыва русских за Балканский рубеж, должны были как можно быстрее отойти на позиции у Адрианополя и держать там оборону, затягивая время. Однако Сулейман-паша не решился принять на себя ответственность за отвод войск к Адрианополю и упустил время, когда можно было спокойно отойти и занять оборону. Только 29 декабря 1877 г. (10 января 1878 г.) Сулейман-паша получил приказ об отходе к Адрианополю.

Таким образом, двух-, трехкратное превосходство в живой силе, значительное качественное превосходство русских войск и надежное обеспечение флангов давали русскому верховному командованию полную возможность принимать самые смелые решения для наступления на константинопольском направлении. Общий замысел русского командования сводился к тому, чтобы разбить вражескую армию, взять Адрианополь и выйти к Константинополю.

Наступательные задачи ставились и остальным войскам русской Дунайской армии. Восточный отряд под командованием наследника престола Александра Александровича (92 тыс. человек и 386 орудий) занимал участок предгорий Балкан до Рущука фронтом на восток и продолжал блокировать турецкую армию в четырехугольнике крепостей (Силистрия, Рущук, Шумла и Варна). Ближайшей задачей Восточного отряда (по сути, армии) было овладение Осман-Базаром, после чего он должен был взять Разград и прервать сообщение между Варной и Рущуком. На левом фланге, по Дунаю и в Добрудже, тремя группами были расположены войска общей численностью 53 тыс. человек при 212 орудиях. Вместе с Восточным отрядом они обеспечивали с левого фланга коммуникации главной ударной группировки русской армии, действовавшей в долине Марицы на адрианопольско-константинопольском направлении. Нашим войскам противостояла турецкая Восточно-Дунайская армия (до 57 тыс. человек).

Памятник А. П. Бураго в городском саду, Пловдив. Александр Петрович Бураго — капитан, командир 2-го эскадрона лейб-гвардейского Драгунского полка, который первым вошёл в Пловдив

Пока русские войска топтались на месте, турки решали свои задачи. Осману Нури-паше без особого труда удалось сдержать слабое наступление русских войск. Бекеру-паше без помех удалось подготовить тыловые позиции у Марково. Под прикрытием этих позиций вечером начал свой отход на Станимаку Осман Нури-паша, а вслед за ним отошел из Филиппополя и Савфет-паша. Шакир-паша должен был начать отход на Станимаку вечером и ночью, а Фуад-паша имел задачу остаться со своей дивизией в арьергарде и прикрыть отход всей армии.

Проблема была в плохой организации и дисциплине турецких войск. Части Османа Нури-паши запоздали с отходом. Войска Шакир-паша ещё больше опоздали с прохождением тыловых позиций Бекера-паши. Он попросил Бекера-пашу не очищать тыловых позиций ранее подхода главных сил его колонны к Марково. Бекер-паша согласился и для лучшего обеспечения отхода войск Шакира-паши даже растянул свою позицию. Для этого задержалась и дивизия Фуада-паши. К рассвету голова колонны Шакира-паши подошла к Марково, хвост же находился ещё у Дермендере. Дивизии Савфета-паши и Османа Нури-паши к рассвету уже втянулись в предгорья Родоп, и пехота подходила к Станимаке, но артиллерия и обозы на тяжелых горных дорогах отстали и плотно забили вход в предгорья. В итоге отступление в горы дивизий Шакира-паши, Фуада-паши и Бекера-паши затормозилось, и днем 4 (16) января они вынуждены были еще остаться севернее Родоп. Вот эти войска и могли окружить силы Гурко после неудачи окружения всей армии Сулеймана в районе Филиппополя.

Монумент освободителям Пловдива — эскадрону из 63-х лейб-драгунов под командованием капитана Бураго

4 января. Гурко посчитав, что основные силы врага уже ушли на Станимаку, приказал войскам генералов Вельяминова, Шильдер-Шульднера и Шувалова под общий командованием последнего идти на Дермендере. В обход правого турецкого арьергарда в направлении на Станимаку пошла лишь 1-я бригада 3-й гвардейской пехотной дивизии и сводная драгунская бригада генерала Краснова. Гурко решил, что севернее Родоп, в районе Дермендере, остался лишь небольшой турецкий арьергард, который с приближением к нему с фронта русских колонн сразу отступит и будет затем перехвачен отрядом Краснова.

Однако ход боя 4 (16) января показал ошибку в расчётах. Филиппополь русские войска заняли. Войска Шувалова вели бой с дивизией Фуада-паши у Дермендере и он не мог выполнить приказ о выводе 2-й гвардейской пехотной дивизии в Филиппополь. Колонна Вельяминова начала наступление на Дермендере и также завязала бой с противником. Колонна Шильдер-Шульднера весь день топталась не месте, не решаясь идти в тыл к противнику и оставить ведущие бой войска Вельяминова без поддержки, но и не оказывая ей прямой помощи. Таким образом, в течение 4 января войска генерала Шувалова, ориентированные Гурко на встречу с незначительным турецким арьергардом, вели бой с дивизией Фуада-паши. Неожиданность этой встречи, полное незнание сил и расположения врага, отсутствие личного командования колонн со стороны Гурко привели к бесцельному топтанию наших войск перед фронтом турецкой позиции и потере времени.

Тем временем войска Шакира-паши и Бекера-паши начали отход на Станимаку. На пути их отхода оказался только небольшой отряд Краснова. Обнаружив турецкую колонну, следовавшую на Станимаку, Краснов развернул драгун и гвардейцев и приказал пехоте атаковать селение Карагач. В первой линии находились 2-й и 3-й батальоны гвардейского Литовского полка; за ними в резерве 1-й, 2-й и 4-й батальоны гвардейского Кексгольмского и 4-й батальон Литовского полков. В 1000 м от турецких позиций они были встречены сильным ружейным и артиллерийским огнем. Гвардейцы стали отвечать, но вскоре прекратили огонь и лишь ускорили шаг. В темноте турки лишились возможности вести прицельный огонь по вспышкам выстрелов, и большинство турецких пуль и снарядов давало перелеты. Кроме того, по вспышкам турецких выстрелов русские командиры получили возможность определить расположение турецких позиций и окончательно нацелить батальоны на них. 2-й батальон литовцев подошел к деревне и атаковал 12-орудийную батарее. Русские солдаты захватили её, переколов прислугу и прикрытие. Турецкие контратаки были отбиты огнем с коротких дистанций. Одновременно 3-й батальон Литовского полка атаковал трех- и пятиорудийную батареи, захватил их и также отбил последовавшие вслед за тем вражеские контратаки. Кексгольмские батальоны подошли к деревне, когда все три батареи уже были захвачены, и приняли участие только в захвате остальной части деревни и в отражении новых вражеских атак. Однако у утру 5 (17) января боеприпасы у наших солдат практически закончились, несмотря на то, что ночные турецкие контратаки отбивались в основном штыками. Кроме того, позиции были неудобны для дневного боя. Это вынудило Краснова очистить селение.

Таким образом, несмотря на проявленный русскими в бою под Карагачем героизм, задача, поставленная отряду Краснова, осталась невыполненной и пути отхода турецких войск на Станимаку перерезаны не были. У отряда Краснова просто не было сил, чтобы перехватить отступающие вражеские войска. Эту задачу, хотя бы частично могла решить конница Клодта, но командир отряда плохо организовал разведку и переоценивал силы противника, ошибочно считал, что турки ещё стоят в Филиппополе. В результате конница простояла весь день в бездействии, опасаясь попасть под удар крупных сил противника, если пойдёт вперёд без поддержки других отрядов. Поэтому 4 (16) января возможное окружение значительной части армии Сулеймана севернее предгорий Родоп вновь сорвалось.

Генерал Александр Петрович Струков (1840—1911)

Перемирие

Таким образом, военная катастрофа Турции стала фактом. Турецкие войска, закрывавшие путь на столицу были разгромлены и их остатки в панике бежали, все основные рубежи обороны пали. Турция имела еще Восточно-Дунайскую армию, но она не могла преградить русским дорогу к Константинополю — для этого не было времени. Кроме того, сделать это ей не позволяла слабость личного состава и материального оснащения.

Русские могли взять Константинополь-Царьград. Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич запросил императора Александра Второго о возможности наступления на Константинополь и захвате его. Однако этот шаг был опасен с точки зрения осложнения международных отношений. Главнокомандующий получил предписание продвигаться в направлении турецкой столицы до тех пор, пока противник не примет условий мира, но не занимать Константинополь и Галлиполи.

Петербург не решился взять Царьград и сделать его русским. Хотя был в шаге от осуществления вековечной русской стратегической задачи на Чёрном (Русском) море. Правительство Александра II не набралось смелости бросить вызов Англии и тогдашнему «мировому сообществу», несмотря на то, что русский солдат уже сделал всё, чтобы поставить точку в тысячелетней борьбе за Царьград. При этом Англия сама по себе не могла противостоять России (не было сильной сухопутной армии, британцы привыкли использовать чужое «пушечное мясо»). Франция была разгромлена в пух и прах в войне 1870-1871 гг. и ещё не восстановилась, ей самой нужна была Россия, чтобы сдерживать Германию, которая стремилась ещё раз избить французов. При нежелательных движениях Франции и Англии, Петербург мог найти общий язык с Бисмарком (при котором Германия не стала бы воевать с Россией) и дать возможность тевтонам ещё раз поколотить Францию. Австрия при таком раскладе не могла бы препятствовать России, опасаясь Германской империи и активизации русских на Балканах с натравливанием южных славян против империи Габсбургов и поддержке венгров и их стремлении к независимости. То есть Англия оставалась одна, и её флот не мог помешать русским занять Константинополь-Царьград и проливы. Однако либеральное правительство Александра Второго не осмелилось пойти против «мирового сообщества» и подняться на уровень решения глобальных задач русской цивилизации.

Порта была вынуждена просить о заключении перемирия. 7 (19) января в русскую Главную квартиру (штаб) в Казанлыке прибыли турецкие уполномоченные – министры Сервер-паша и Намык-паша. Им сообщили, что военные действия будут прекращены только после подписания предварительных условий мира. Ознакомившись с ними, турки отказались подписывать «Основания мира». Особенно им не понравился пункт о самостоятельности Болгарии, так как это, по их мнению, означало гибель Турецкой империи, прекращение её владычества в Европе. Однако угроза падения уже Константинополя вынудила турок принять «Основания мира» и согласиться со сдачей крепостей Видин, Рущук, Силистрия и Эрзерум.

19 (31) января 1878 г. в Адрианополе, где теперь располагалась ставка главнокомандующего русской армией, была заключено перемирие. Обе стороны прекращали боевые действия, между их армиями на Балканах и в Малой Азии устанавливалась демаркационная линия. Одновременно прекращались военные действия между Турцией и союзниками России – Румынией, Сербией и Черногорией. Кровопролитная война, длившаяся девять месяцев, завершилась полным военным поражением Османской империи.

В последующие дни русская армия продолжила движение, выходя на рубеж установленной демаркационной линии. Отряд Деллинсгаузена 29 января (10 февраля) занял Бургас. Восточный отряд 8 (20) февраля вступил в Рущук, 14-й корпус генерала Циммермана 11 (23) февраля вошёл в Силистрию.

Итоги

Зимнее наступление 1877 – 1878 гг. завершилось решительной победой русской армии. Русские войска успешно решили крайне сложную задачу по преодолению Балканского горного хребта в условиях зимы и блистательно провели стратегическое преследование врага, не дав ему возможности опомниться и закрепиться на новых рубежах обороны.

Сначала русские войска успешно преодолели Балканы, преодолев сопротивление войск Шакира-паши и Вессель-паши в левом фланге и в центре турецкой линии фронта. Войска Гурко прорвались через горные перевалы и взяли Софию, а отряд Радецкого разгромил и пленил группировку Вессель-паши. При этом часть сил турецкой армии на левом крыле отвлекла вступившая в войну в декабре 1877 года Сербия. В турецкой обороне образовалась огромная брешь. Русская армия продолжила движение, отбросила армию Сулеймана-паши с позиций на Ихтиманских горах и у Татар-Пазарджика, и разгромила у Филиппополя (Пловдива). Авангард Скобелева стремительным рывком занял Адрианополь. Россия одержала полную военную победу над Османской империей. Турция утратила возможность оборонять Константинополь и заключила перемирие.

Военные действия русской армии на этом этапе в целом характеризовались быстротой, смелостью и решительностью, несмотря на ошибки и пассивность отдельных генералов. Войска, одушевлённые победами, с новой силой проявили свои высокие морально-боевые качества, смелость и настойчивость в достижении окончательной победы.

Успеху зимнего стратегического наступления русской армии способствовали союзники. Войска румынской, сербской и черногорской армий своими активными действиями сковали значительные силы Турции и тем самым помогли русской армии нанести поражение главной группировке противника. Также совместно с русскими храбро сражались болгарские ополченцы и партизаны (четники). Россия выступила как главный освободитель балканских славянских и христианских народов от длительного османского ига.

Вид с Адрианополя

Автор: Скил