Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть VIII

В наступившем году продолжаем цикл статей, предназначенный для широкого круга любителей военной истории и истории авиации и отражающий этапы появления (в годы Первой мировой войны) и развития особого класса гидроавиации – самолётов для подводных лодок, а также их носителей – авианесущих подводных крейсеров и подводных авианосцев в межвоенный период и во время Второй мировой войны. Особых успехов в этом направлении добились в Японии, где к декабрю 1941 года в составе флота имелись подводные лодки специальной постройки с бортовыми самолётами-разведчиками.

Малоизвестный факт, но именно бортовой гидросамолёт-разведчик «Кугишо» E14Y1 (кодовое имя «Глен»), стартовавший с борта подлодки I-7, накануне, перед нанесением 7 декабря 1941 года эпохального удара палубной авиации японского флота по американской базе в бухте Пёрл-Харбора и прочим объектам на острове Оаху, произвёл доразведку целей. Его полёт прошёл незамеченным для американцев и самолёт благополучно вернулся на свой носитель.

В Приложении смотрите ссылки на материалы, размещённые на сайте в 2017 году.

Подводные авианосцы

Успешная практика боевого применения авианесущих подводных крейсеров в начальном периоде войны на Тихом океане, в том числе в непосредственной близости от побережья Северной Америки, уже в самом начале 1942 года убедила Морской генеральный штаб Японии в принципиальной возможности нанесения удара гидросамолётами «подводного базирования» по континентальной части территории Соединённых Штатов. Для нанесения ощутимого материального ущерба при осуществлении такого удара флоту необходим полноценный ударный самолёт, а не лёгкобомбардировочный вариант разведывательного гидросамолёта. В последствие рейд авианесущей субмарины I-25 к берегам американского штата Орегон в сентябре 1942 наглядно продемонстрировал верность этих суждений. Для таких новых самолётов требовались уже и другие подводные носители.

Предложение Морского генерального штаба о необходимости постройки подводных лодок – носителей ударных самолётов нашло свое практическое воплощение в феврале 1942 года, когда командующий японским Объединённым флотом адмирал Ямомото утвердил план постройки серии подводных лодок типа «Sen-Toku» («Sensuican Toku» — подводная лодка специального назначения) в рамках «Внеочередной военной программы 1942 года».

Субмарины типа «Sen-Toku» («STo») должны были нести на своём борту по три – четыре ударных самолёта (пикирующих бомбардировщиков-торпедоносцев) с боевой нагрузкой до 1000 кг, иметь дальность плавания до 40 000 миль и обладать автономностью в пределах четырёх месяцев.

Основной целью создаваемой флотилии из 18 подводных лодок типа «Sen-Toku» (фактически подводных авианосцев) должен был стать Панамский канал. Разрушение шлюзов канала значительно затруднило бы переброску сил и средств союзников из Атлантики, с Европейского ТВД на Тихий океан по обходным маршрутам и позволило бы японскому флоту сохранить достигнутое им превосходство на Тихоокеанском ТВД (после удара по основной базе американского флота в Пёрл-Харборе в декабре 1941 года) на более долгий период.

Рассматривались и другие планы боевого использования авианесущих субмарин «Sen-Toku» — нанесение удара непосредственно по территории США, в частности по Нью-Йорку.

Стартовый трек пневматической катапульты авианесущей субмарины I-400, слева по борту кран (в походном положении) для подъёма на палубу приводнившихся гидросамолётов, Тихий океан, 29 августа 1944 года

Мощная пневматическая катапульта Type 4 N1 mod 10 размещалась перед ангаром в носовой части I-400. Длина её трека составляла 26 метров (длина рабочего участка 21 метр), а расстояние между направляющими равнялось 1.16 метра. Давление в системе могло варьироваться от 90 до 150 атмосфер в зависимости от массы запускаемого самолёта (максимальный вес 5 тонн). Стартовый трек имел угол возвышение равный трём градусам. Катапульта разгоняла самолёт до скорости 34 метра в секунду с перегрузкой до 2.5 g. Для сокращения времени на подготовку к старту ударные гидросамолёты (без поплавков) должны были размещаться в ангаре на индивидуальных стартовых тележках.

Стартовая тележка в авиационном ангаре субмарины типа I-400

Цилиндрический контейнер для хранения поплавков гидросамолётов

Все стартовые тележки были оснащены гидравлическим подъёмным устройством, позволяющим опускать закреплённый на ней самолёт при перемещении его в ангар, а при подготовке к старту с катапульты приподнимать, обеспечивая при этом дополнительный угол атаки в 3,5 градуса.

Справа и слева от катапульты у ангара под палубным настилом разместили два герметичных цилиндрических контейнера для хранения съёмных поплавков гидросамолётов (по три в каждом). В случае необходимости, закреплённые на специальных тележках, поплавки подавались на палубу (попарно) по наклонным аппарелям — отклоняемым вниз листам палубного настила, которые в походном положении занимали свое основное положение заподлицо с палубой.

По левому борту подлодки впереди ангара размещался подъёмный кран грузоподъёмностью до 12 тонн. В походном положении он складывался и убирался в специальное углубление палубы. Основное его предназначение – подъём на палубу лодки приводнившихся после выполнения полёта гидросамолётов.

140-мм кормовое орудие авианесущей подводной лодки I-401 (дальность стрельбы 17,5 км, скорострельность 6 выстрелов в минуту)

Торпедное вооружение I-400 состояло из восьми 533-мм аппаратов расположенных в носу по четыре с каждого борта (боезапас 20 торпед). Артиллерийское вооружение было представлено кормовым 140-мм орудием, а зенитное вооружение – тремя строенными 25-мм автоматами и одной одноствольной 25-мм установкой. Для обнаружения надводных и воздушных целей на лодке имелись соответствующие радиолокационные станции.

В дополнение к подводным авианосцам типа «Sen-Toku» (а также из опасений, что их создание может затянуться) там же на Главном военно-морском арсенале в Йокосуке и верфях в Куре велась разработка и создание аналогичных специализированных авианесущих подводных лодок типа «АМ». Первая лодка данного типа — I-13 была заложена уже 4 февраля 1943 года (через две неделе после закладки I-400). Здесь же в Куре в течение 1943 года заложили ещё три: I-15, I-14 и I-1.

Подводная лодка I-14 в Токийском заливе, 1945 год (снимок сделан с борта американской плавбазы)

Субмарины этого типа представляли собой уменьшенную копию подлодок типа «Sen-Toku» и являлись глубокой переработкой крейсерских авианесущих субмарин типов А1/А2 («Ko-Gata»). В отличие от «Sen-Toku» авиационный ангар (внутренний диаметр 3.5 метра) был рассчитан на размещение не трёх, а двух ударных самолётов. Лодки «АМ» имели аналогичную пневматическую катапульту Type 4 N1 mod 10, расположенную перед ангаром в носовой части, как и специальный подъёмный кран.

По сравнению с проектом А2 субмарины типа «АМ» имели более широкий корпус, осадку и водоизмещение (в надводном положении оно увеличилось с 2934 до 3603 тонн, а в подводном с 4172 до 4762 тонн) лодкой. Силовая установка имела меньшую мощность (два дизеля по 2200 лошадиных сил и два 600-сильных электродвигателя), но была более экономичной. Между тем сокращение запасов дизельного топлива из-за размещения авиационно-технического оборудования привело к сокращению дальности плавания – всего 21000 миль при 16 узлах. Максимальная скорость в надводном положении составляла 16,7 узла, а в подводном — 5,5 узла.

Лодка I-13 имела рабочую глубину погружения 100 метров и автономность 90 суток. Экипаж (с учётом авиагруппы) включал 118 человек, условия обитаемости по сравнению с лодкой I-12 проекта А2 заметно ухудшились.

Субмарина I-14 под американским флагом (140-мм кормовое орудие с лодки демонтировано ещё прежними хозяевами), сентябрь 1945 года

Обычное вооружение субмарины I-13 включало в себя одно 140-мм орудие в кормовой части лодки, шесть носовых 533-мм торпедных аппаратов (запас торпед 12 штук) и 25-мм зенитные автоматы (две строенные установки и одна одноствольная).

Из шести заложенных подводных лодок типа «Sen-Toku» и четырёх типа «АМ» до окончания боевых действий с состав японского флота вошли только пять: I-400, I-401, I-402, I-13 и I-14. Остальные лодки были разобраны ещё на стапелях или уничтожены налётом американской авиации во время постройки (I-404). Лодка I-402 авиационного вооружения не имела, её перед сдачей флоту переоборудовали в подводный танкер снабжения.

Подводная лодка I-402 (подводный танкер снабжения) в порту Сасебо,1945 год

Таким образом, для проведения специальных ударных операций Имперский флот Японии располагал только четырьмя подводными авианосцами: I-400, I-401, I-13 и I-14.

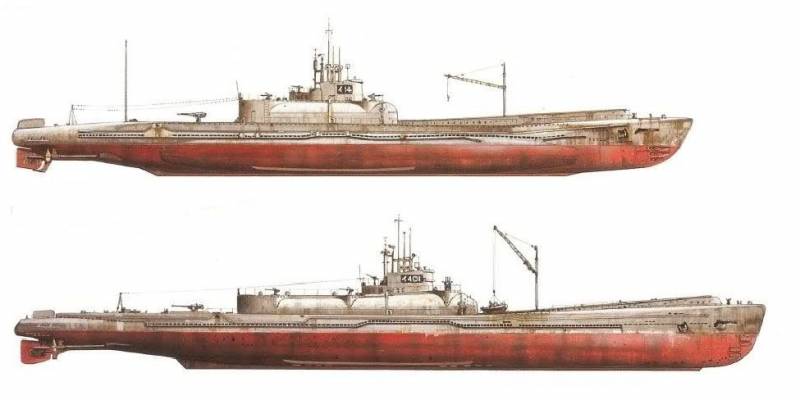

Подводные авианосцы I-14 и I-401 (вид с правого борта)

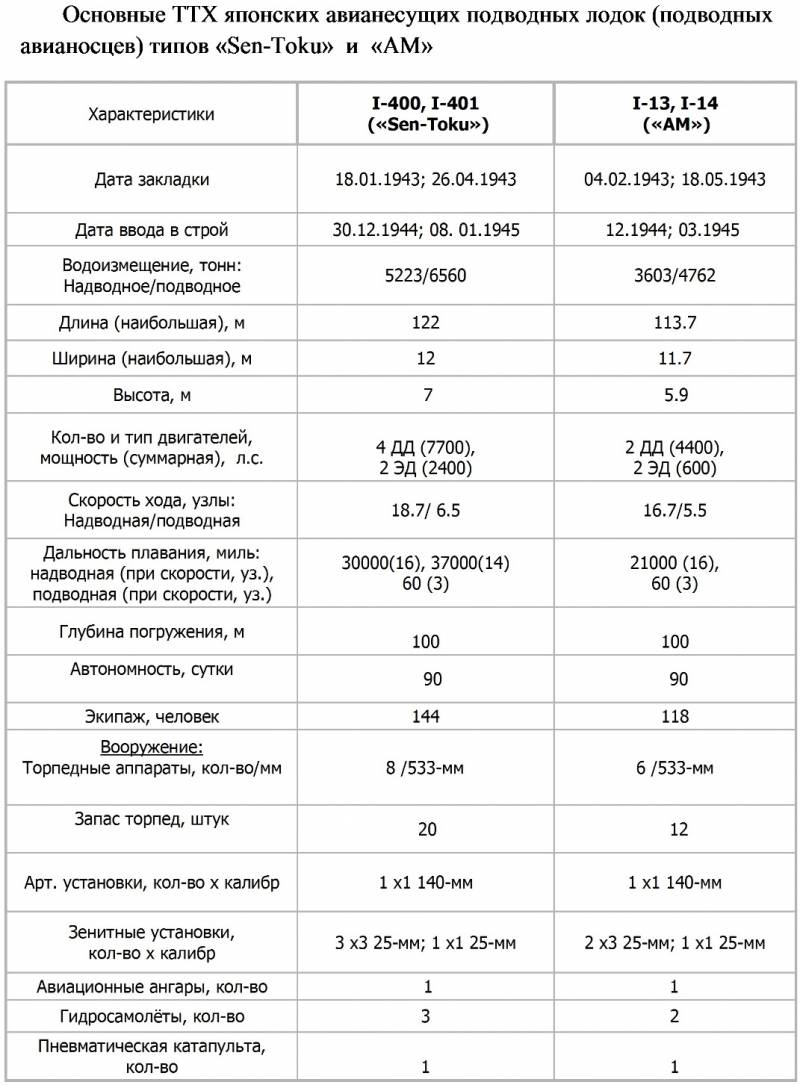

Основные тактико-технические характеристики японских авианесущих подводных лодок (подводных авианосцев) типов «Sen-Toku» и «AM»

Литература:

1. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/ Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 (Библиотека военной истории).

2. Платонов А.В. Линейные силы подводного флота. – СПб.: ООО «Галея Принт», 1998.

3. Дашьян А.В. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии (часть 2). Морская коллекция №7, 2004.

4. Иванов С.В. Субмарины Японии 1941-1945. Война на море (№31). — Белорецк: ООО «АРС», 2006.

5. Околелов Н.Н., Шумилин С.Э., Чечин А.А. Подводные авианосцы японского флота (история, конструкция, авиационное вооружение). Морская коллекция. — №7, 2007.

6. Кащеев Л.Б. Японские субмарины во Второй мировой войне. Морская коллекция №2. — 2011.

7. Фирсов А. Авиация Японии во второй мировой войне. Часть первая: Айчи, Йокосука, Кавасаки. Авиационный сборник №4. ЦАГИ,1996.

8. Соломонов Б., Кулагин К. Подводная авиация страны Ямато. Авиамастер №3, 2003.

9. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.

10. Чечин А., Околелов Н. Старт из-под воды. Моделист-конструктор. — №№7, 8. — 2009.

11. Чечин А., Околелов Н. Зловещий «Горный туман». Гидросамолёт Аичи М6А «Сейран» и его предшественники // Авиация и время». — №№4—6. — 2013.

12. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза; ЭКСМО, 2012.

13. Харук А.И. Все гидросамолёты второй мировой. Иллюстрированная цветная энциклопедия – М.: Яуза; ЭКСМО, 2014.

14. Котельников В. Авиация во Второй Мировой войне. Самолеты Франции. Часть 1 (Авиационный сборник №10), 1996.

15. Козырев М., Козырев В. Авиация стран оси во Второй мировой войне – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2010.

16. Брюханов А. Палубная авиация во Второй мировой войне: Иллюстрированный сборник. Части I-IV. – Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

17. Брюханов А. Авиация подводного флота Японии во Второй мировой войне: Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

18. Гусев А.Н. Подводные лодки специального назначения. Построенные корабли и нереализованные проекты — М.: Моркнига, 2013.

19. R.J. Francillon. Japanese Aircraft of the Pacific. Putman & Company. London-1970.

20. Robert C. Mikesh. Aichi M6A1 Seiran, Japan's Submarine-Launched Panama Canal Bomber (Monogram Close-Up 13) – Monogram Aviation Publications. Commonwealth Press Worcester, Massachustts, 1975.

21. Japanese Military Aircraft Illustrated. Vol. 3, Reconnaissance Flying Boat Trainer/Transport — Bunrin-Do Co. Ltd., Tokyo 1983.

22. Robert C. Mikesh & Shorzoe Abe. Japanese Aircraft 1910-1941. Putnam Aeronautical Books, London, 1990.

23. Famous airplanes of the world №47. Imperial Japanese Navy Reconnaissance Seaplane – BUNRINDO Co.Ltd, Tokyo 1994.

24. Tadeusz Januszewski. Japanese Submarine Aircraft — Red Series (№ 5103). Mushroom Model Publications, 2002.

25. Ryusuke Ishiguro, Tadeusz Januszewski. Kugisho E14Y GLEN: The Aircraft that Bombed America (White Series) – MMPBooks, 2012.

26. E. R. Johnson. United States Naval Aviation, 1919-1941 — Aircraft, Airships and Ships Between the Wars. McFarland, 2011.

Интернет-ресурсы:

http://blogspot.com;

http://wordpress.com;

http://wikimedia.org;

http://en.wikipedia.org;

http://www.sub-driver.com;

http://airandspace.si.edu;

http://www.stripes.com;

http://www.tinypic.com.

Продолжение следует…

Малоизвестный факт, но именно бортовой гидросамолёт-разведчик «Кугишо» E14Y1 (кодовое имя «Глен»), стартовавший с борта подлодки I-7, накануне, перед нанесением 7 декабря 1941 года эпохального удара палубной авиации японского флота по американской базе в бухте Пёрл-Харбора и прочим объектам на острове Оаху, произвёл доразведку целей. Его полёт прошёл незамеченным для американцев и самолёт благополучно вернулся на свой носитель.

В Приложении смотрите ссылки на материалы, размещённые на сайте в 2017 году.

Подводные авианосцы

Успешная практика боевого применения авианесущих подводных крейсеров в начальном периоде войны на Тихом океане, в том числе в непосредственной близости от побережья Северной Америки, уже в самом начале 1942 года убедила Морской генеральный штаб Японии в принципиальной возможности нанесения удара гидросамолётами «подводного базирования» по континентальной части территории Соединённых Штатов. Для нанесения ощутимого материального ущерба при осуществлении такого удара флоту необходим полноценный ударный самолёт, а не лёгкобомбардировочный вариант разведывательного гидросамолёта. В последствие рейд авианесущей субмарины I-25 к берегам американского штата Орегон в сентябре 1942 наглядно продемонстрировал верность этих суждений. Для таких новых самолётов требовались уже и другие подводные носители.

Предложение Морского генерального штаба о необходимости постройки подводных лодок – носителей ударных самолётов нашло свое практическое воплощение в феврале 1942 года, когда командующий японским Объединённым флотом адмирал Ямомото утвердил план постройки серии подводных лодок типа «Sen-Toku» («Sensuican Toku» — подводная лодка специального назначения) в рамках «Внеочередной военной программы 1942 года».

Субмарины типа «Sen-Toku» («STo») должны были нести на своём борту по три – четыре ударных самолёта (пикирующих бомбардировщиков-торпедоносцев) с боевой нагрузкой до 1000 кг, иметь дальность плавания до 40 000 миль и обладать автономностью в пределах четырёх месяцев.

Основной целью создаваемой флотилии из 18 подводных лодок типа «Sen-Toku» (фактически подводных авианосцев) должен был стать Панамский канал. Разрушение шлюзов канала значительно затруднило бы переброску сил и средств союзников из Атлантики, с Европейского ТВД на Тихий океан по обходным маршрутам и позволило бы японскому флоту сохранить достигнутое им превосходство на Тихоокеанском ТВД (после удара по основной базе американского флота в Пёрл-Харборе в декабре 1941 года) на более долгий период.

Рассматривались и другие планы боевого использования авианесущих субмарин «Sen-Toku» — нанесение удара непосредственно по территории США, в частности по Нью-Йорку.

Стартовый трек пневматической катапульты авианесущей субмарины I-400, слева по борту кран (в походном положении) для подъёма на палубу приводнившихся гидросамолётов, Тихий океан, 29 августа 1944 года

Мощная пневматическая катапульта Type 4 N1 mod 10 размещалась перед ангаром в носовой части I-400. Длина её трека составляла 26 метров (длина рабочего участка 21 метр), а расстояние между направляющими равнялось 1.16 метра. Давление в системе могло варьироваться от 90 до 150 атмосфер в зависимости от массы запускаемого самолёта (максимальный вес 5 тонн). Стартовый трек имел угол возвышение равный трём градусам. Катапульта разгоняла самолёт до скорости 34 метра в секунду с перегрузкой до 2.5 g. Для сокращения времени на подготовку к старту ударные гидросамолёты (без поплавков) должны были размещаться в ангаре на индивидуальных стартовых тележках.

Стартовая тележка в авиационном ангаре субмарины типа I-400

Цилиндрический контейнер для хранения поплавков гидросамолётов

Все стартовые тележки были оснащены гидравлическим подъёмным устройством, позволяющим опускать закреплённый на ней самолёт при перемещении его в ангар, а при подготовке к старту с катапульты приподнимать, обеспечивая при этом дополнительный угол атаки в 3,5 градуса.

Справа и слева от катапульты у ангара под палубным настилом разместили два герметичных цилиндрических контейнера для хранения съёмных поплавков гидросамолётов (по три в каждом). В случае необходимости, закреплённые на специальных тележках, поплавки подавались на палубу (попарно) по наклонным аппарелям — отклоняемым вниз листам палубного настила, которые в походном положении занимали свое основное положение заподлицо с палубой.

По левому борту подлодки впереди ангара размещался подъёмный кран грузоподъёмностью до 12 тонн. В походном положении он складывался и убирался в специальное углубление палубы. Основное его предназначение – подъём на палубу лодки приводнившихся после выполнения полёта гидросамолётов.

140-мм кормовое орудие авианесущей подводной лодки I-401 (дальность стрельбы 17,5 км, скорострельность 6 выстрелов в минуту)

Торпедное вооружение I-400 состояло из восьми 533-мм аппаратов расположенных в носу по четыре с каждого борта (боезапас 20 торпед). Артиллерийское вооружение было представлено кормовым 140-мм орудием, а зенитное вооружение – тремя строенными 25-мм автоматами и одной одноствольной 25-мм установкой. Для обнаружения надводных и воздушных целей на лодке имелись соответствующие радиолокационные станции.

В дополнение к подводным авианосцам типа «Sen-Toku» (а также из опасений, что их создание может затянуться) там же на Главном военно-морском арсенале в Йокосуке и верфях в Куре велась разработка и создание аналогичных специализированных авианесущих подводных лодок типа «АМ». Первая лодка данного типа — I-13 была заложена уже 4 февраля 1943 года (через две неделе после закладки I-400). Здесь же в Куре в течение 1943 года заложили ещё три: I-15, I-14 и I-1.

Подводная лодка I-14 в Токийском заливе, 1945 год (снимок сделан с борта американской плавбазы)

Субмарины этого типа представляли собой уменьшенную копию подлодок типа «Sen-Toku» и являлись глубокой переработкой крейсерских авианесущих субмарин типов А1/А2 («Ko-Gata»). В отличие от «Sen-Toku» авиационный ангар (внутренний диаметр 3.5 метра) был рассчитан на размещение не трёх, а двух ударных самолётов. Лодки «АМ» имели аналогичную пневматическую катапульту Type 4 N1 mod 10, расположенную перед ангаром в носовой части, как и специальный подъёмный кран.

По сравнению с проектом А2 субмарины типа «АМ» имели более широкий корпус, осадку и водоизмещение (в надводном положении оно увеличилось с 2934 до 3603 тонн, а в подводном с 4172 до 4762 тонн) лодкой. Силовая установка имела меньшую мощность (два дизеля по 2200 лошадиных сил и два 600-сильных электродвигателя), но была более экономичной. Между тем сокращение запасов дизельного топлива из-за размещения авиационно-технического оборудования привело к сокращению дальности плавания – всего 21000 миль при 16 узлах. Максимальная скорость в надводном положении составляла 16,7 узла, а в подводном — 5,5 узла.

Лодка I-13 имела рабочую глубину погружения 100 метров и автономность 90 суток. Экипаж (с учётом авиагруппы) включал 118 человек, условия обитаемости по сравнению с лодкой I-12 проекта А2 заметно ухудшились.

Субмарина I-14 под американским флагом (140-мм кормовое орудие с лодки демонтировано ещё прежними хозяевами), сентябрь 1945 года

Обычное вооружение субмарины I-13 включало в себя одно 140-мм орудие в кормовой части лодки, шесть носовых 533-мм торпедных аппаратов (запас торпед 12 штук) и 25-мм зенитные автоматы (две строенные установки и одна одноствольная).

Из шести заложенных подводных лодок типа «Sen-Toku» и четырёх типа «АМ» до окончания боевых действий с состав японского флота вошли только пять: I-400, I-401, I-402, I-13 и I-14. Остальные лодки были разобраны ещё на стапелях или уничтожены налётом американской авиации во время постройки (I-404). Лодка I-402 авиационного вооружения не имела, её перед сдачей флоту переоборудовали в подводный танкер снабжения.

Подводная лодка I-402 (подводный танкер снабжения) в порту Сасебо,1945 год

Таким образом, для проведения специальных ударных операций Имперский флот Японии располагал только четырьмя подводными авианосцами: I-400, I-401, I-13 и I-14.

Подводные авианосцы I-14 и I-401 (вид с правого борта)

Основные тактико-технические характеристики японских авианесущих подводных лодок (подводных авианосцев) типов «Sen-Toku» и «AM»

Литература:

1. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/ Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 (Библиотека военной истории).

2. Платонов А.В. Линейные силы подводного флота. – СПб.: ООО «Галея Принт», 1998.

3. Дашьян А.В. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии (часть 2). Морская коллекция №7, 2004.

4. Иванов С.В. Субмарины Японии 1941-1945. Война на море (№31). — Белорецк: ООО «АРС», 2006.

5. Околелов Н.Н., Шумилин С.Э., Чечин А.А. Подводные авианосцы японского флота (история, конструкция, авиационное вооружение). Морская коллекция. — №7, 2007.

6. Кащеев Л.Б. Японские субмарины во Второй мировой войне. Морская коллекция №2. — 2011.

7. Фирсов А. Авиация Японии во второй мировой войне. Часть первая: Айчи, Йокосука, Кавасаки. Авиационный сборник №4. ЦАГИ,1996.

8. Соломонов Б., Кулагин К. Подводная авиация страны Ямато. Авиамастер №3, 2003.

9. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.

10. Чечин А., Околелов Н. Старт из-под воды. Моделист-конструктор. — №№7, 8. — 2009.

11. Чечин А., Околелов Н. Зловещий «Горный туман». Гидросамолёт Аичи М6А «Сейран» и его предшественники // Авиация и время». — №№4—6. — 2013.

12. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза; ЭКСМО, 2012.

13. Харук А.И. Все гидросамолёты второй мировой. Иллюстрированная цветная энциклопедия – М.: Яуза; ЭКСМО, 2014.

14. Котельников В. Авиация во Второй Мировой войне. Самолеты Франции. Часть 1 (Авиационный сборник №10), 1996.

15. Козырев М., Козырев В. Авиация стран оси во Второй мировой войне – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2010.

16. Брюханов А. Палубная авиация во Второй мировой войне: Иллюстрированный сборник. Части I-IV. – Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

17. Брюханов А. Авиация подводного флота Японии во Второй мировой войне: Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

18. Гусев А.Н. Подводные лодки специального назначения. Построенные корабли и нереализованные проекты — М.: Моркнига, 2013.

19. R.J. Francillon. Japanese Aircraft of the Pacific. Putman & Company. London-1970.

20. Robert C. Mikesh. Aichi M6A1 Seiran, Japan's Submarine-Launched Panama Canal Bomber (Monogram Close-Up 13) – Monogram Aviation Publications. Commonwealth Press Worcester, Massachustts, 1975.

21. Japanese Military Aircraft Illustrated. Vol. 3, Reconnaissance Flying Boat Trainer/Transport — Bunrin-Do Co. Ltd., Tokyo 1983.

22. Robert C. Mikesh & Shorzoe Abe. Japanese Aircraft 1910-1941. Putnam Aeronautical Books, London, 1990.

23. Famous airplanes of the world №47. Imperial Japanese Navy Reconnaissance Seaplane – BUNRINDO Co.Ltd, Tokyo 1994.

24. Tadeusz Januszewski. Japanese Submarine Aircraft — Red Series (№ 5103). Mushroom Model Publications, 2002.

25. Ryusuke Ishiguro, Tadeusz Januszewski. Kugisho E14Y GLEN: The Aircraft that Bombed America (White Series) – MMPBooks, 2012.

26. E. R. Johnson. United States Naval Aviation, 1919-1941 — Aircraft, Airships and Ships Between the Wars. McFarland, 2011.

Интернет-ресурсы:

http://blogspot.com;

http://wordpress.com;

http://wikimedia.org;

http://en.wikipedia.org;

http://www.sub-driver.com;

http://airandspace.si.edu;

http://www.stripes.com;

http://www.tinypic.com.

Продолжение следует…

Автор: AlexanderBrv