Скот и война

Публикация материалов по партийному руководству эвакуированным населением в годы войны вызвала значительный интерес читательской аудитории ВО, впервые столкнувшейся с такого рода детальным и аргументированным исследованием. Однако многих заинтересовали вопросы, связанные с эвакуацией промышленности, произведений искусства, финансов, заключенных тюрем (их ведь тоже эвакуировали на Восток, чтобы «не достались врагу») и даже… скота. Что ж – ответить сразу на все пожелания будет непросто, но постепенно, возможно, какие-то темы и удастся осветить. Пока удалось подобрать материалы лишь по теме эвакуации скота. Самое интересно, что впервые мое мнение на эту проблему обратил еще мой научный руководитель в аспирантуре Куйбышевского госуниверситета профессор А.И. Медведев, познакомивший меня с постановлением ЦК ВКП (б) 1943 года «О мерах помощи населению временно оккупированных районов страны», и обративший внимание на то, что эвакуированный на Восток скот по этому постановлению возвращался назад по своему списочному составу! И что именно это во многом и на долгие годы подорвало животноводство Среднего и Нижнего Поволжья. Ну, а вот теперь с тем, как обстояло дело с эвакуацией скота, можно познакомиться и более подробно.

Наше знакомство с партийным руководством эвакуированным населением в годы ВОВ помогло представить себе те поистине титанические усилия, которые коммунистической партии СССР пришлось совершить для того, чтобы переместить в восточные районы людей, которые могли оказаться в зоне оккупации. И не просто переместить, а наладить их быт, обеспечение проживанием и питанием, восстановить вывезенные в «чисто поле» (а было даже и такое!) заводы и фабрики и заставить их работать. Однако помимо людей эвакуации подлежали также и… животные – коровы, лошади, свиньи, потому что скот – это такое же богатство страны, как и станки «ДИП», и даже больше, так как если не будет еды, то и станки будет некому обслуживать.

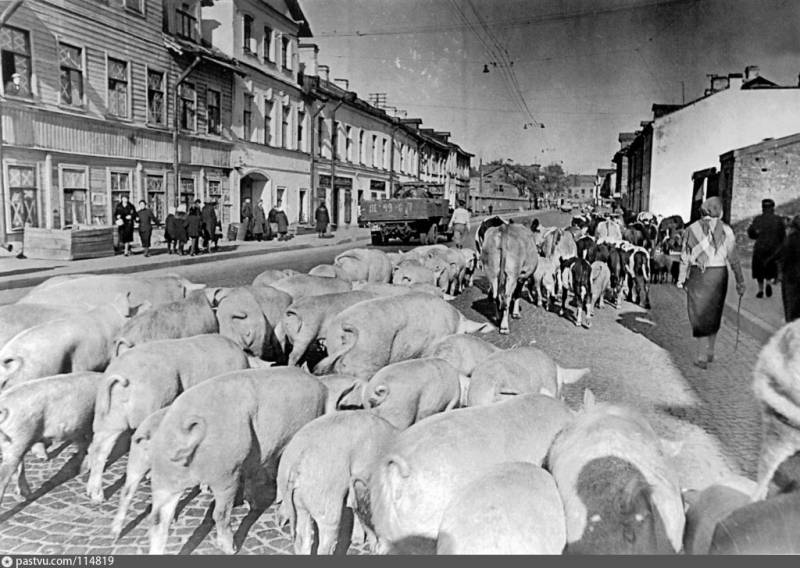

Животные идут от войны!

К тому же осуществлялась эвакуация совершенно дедовскими методами. Эшелонов не хватало для перевозки людей. Какая тут уже эвакуация по железной дороге. Скот гнали стадами, гнали под бомбами немецких самолетов, пилоты которых часто развлекались тем, что снижались до бреющего полета с включенными сиренами. Коровы в ужасе разбегались, падали в ямы и калечились, у многих от испуга пропадало молоко. Особенно много в сутолоке и суматохе погибало телят.

На перегонах стада надо было поить и кормить, организовывать их охрану, собирать отбившийся скот. Людей для сопровождения выделялось мало – мужчины нужны были в армии, оружия не хватало, в итоге потери среди перегоняемого скота были просто огромны. Но даже когда скот достигал безопасных районов, его мытарства продолжались. Заранее кормов для такого количества прибывших животных запасено не было. Никто же не предполагал, что воевать придется на своей земле, а не на территории противника, да и где было взять эти излишки кормов? Срочно накосить?

Характерной особенностью стал повышенный падеж скота, измученного дальними перегонами, обессилев, животные становились легко уязвимыми для болезней. И хотя следует подчеркнуть, что история не знает примеров столь масштабной эвакуации скота из одних районов страны в другие, цена этой эвакуации оказалось очень дорогой!

Можно сказать, что перебросить в восточные районы весь находившийся в зонах оккупации скот было просто выше человеческих сил, так что в итоге в руки немцев все равно попало лошадей – 7 млн., крупного рогатого скота – 17 млн. голов, свиней – 20 млн., а еще 27 млн. коз и овец и 110 млн. голов разной домашней птицы, причем часть животных пошла под нож, а часть была тут же вывезена в Германию.

Последствия оккупации для скотоводства СССР стали очень тяжелыми. Так, поголовье крупного рогатого скота относительно имевшегося до войны уровня упало на 60%, овец и коз сократилось на 70%, свиней – на 90%, лошадей – на 77%. На территории Украины количество рогатого скота соответственно сократилось на 44%, овец и коз – на 74%, свиней стало меньше на 89%, а лошадей на 70%. Очень заметными были потери и в Белоруссии.

Коровы на Сенатской площади

При этом был нанесен удар не только по количеству, но и по качеству скота, так как большое количества племенного скота фашисты угнали к себе в Германию, а тот племенной скот, что угнать не получилось, при отступлении был просто уничтожен. Правда, много скота все же удалось эвакуировать, а большое количество лошадей по пути на Восток передали армии. Часть эвакуируемого скота в процессе перемещения сдали на мясо, так что хоть какую-то пользу даже не дошедший до безопасных районов скот принес. Много скота разместили в Ставропольском крае, в Дагестанской АССР, в Сталинградской области и также на Северном Кавказе. Невероятно, но отдельные гурты скота из колхозов и совхозов Украины смогли добраться своим ходом до Восточно-Казахстанской области.

Однако летом 1942 г. началась вторая эвакуация скота. Пришлось перегонять скот из прифронтовых районов Северного Кавказа, Среднего и Нижнего Дона, Сталинградской и Астраханской областей. Причем эту эвакуацию приходилось осуществлять в два этапа: вначале скот переправляли через Волгу, причем из-за действий вражеской авиации при этом погибло много людей и животных; а затем гурты скота нужно было гнать дальше. Потери скота здесь были меньше, так как стада по крайней мере никто не бомбил и с воздуха не обстреливал, но все равно часть обессилевших животных пришлось забить на мясо. Впрочем, этим мясом снабжались войска ближайших фронтов и войсковых стратегических резервов Ставки Верховного Главнокомандования.

Угон скота из Ленинградской области

Нужно подчеркнуть, что в результате возросшего внимания к мелкому животноводству такие направления, как птицеводство и кролиководство, выделились в самостоятельную отрасль сельскохозяйственного производства и значительным образом улучшили структуру питания страны.

В тыловых районах сильнее всего пострадало свиноводство и коневодство. Количество лошадей в стране к 1945 году сократилось на 10,7 млн. голов, или на 49%, причем на 9 млн. голов оно сократилось в районах фашистской оккупации.

В годы войны строго контролировались и естественно возросли обязательные поставки продуктов животноводства государству. В целом за годы войны за счет повышенного забоя скота оно получило в порядке обязательных поставок в среднем за год на 17,8% больше мяса крупного рогатого скота, чем перед войной, и в 2,2 раза больше мяса овец и коз. И вот интересный вопрос, при массовом падеже, бескормице и нехватке кормов за счет чего все это достигалось? Ведь даже в наиболее тяжелый для сельского хозяйства 1943 год колхозы и совхозы страны сдали государству по обязательным поставкам почти столько же мяса (686,3 тыс. т), сколько в 1940 г. (691,5 тыс. т). И если в первые годы войны мясопоставки в повышенных размерах могли выполняться за счет забоя эвакуируемого скота, а в 1944—1945 гг. такого источника уже не было, и тут возникает вопрос, а где брали этот самый лишний скот, у кого? Ответ может быть только один – у колхозников, растивших свой собственный скот с большей эффективностью, нежели колхозное стадо, и поставленных в такие обстоятельства, что они просто вынуждены были сдавать его государству.

Угон скота из Ленинградской области

А затем в 1943—1945 гг. на освобожденных от врага западных территориях СССР было начато восстановление 3093 МТС, куда опять же из центральных регионов страна, Поволжья и Сибири к концу 1945 г. поступило свыше 26 тыс. тракторов, 40 тыс. других сельскохозяйственных машин и более 3 млн. голов скота. Итог нам известен: если мы посмотрим на карту экономического развития СССР, то несложно заметить, что самыми развитыми и экономически успешными его республиками, кроме республик Кавказа, были Украина (включая и Западную Украину), Молдавия, Белоруссия и Прибалтика, частью современной России уже не являющиеся!

П.С. Между прочим, про эвакуацию скота в годы Великой Отечественной войны можно было бы снять отличный кинофильм с захватывающим сюжетом.

Наше знакомство с партийным руководством эвакуированным населением в годы ВОВ помогло представить себе те поистине титанические усилия, которые коммунистической партии СССР пришлось совершить для того, чтобы переместить в восточные районы людей, которые могли оказаться в зоне оккупации. И не просто переместить, а наладить их быт, обеспечение проживанием и питанием, восстановить вывезенные в «чисто поле» (а было даже и такое!) заводы и фабрики и заставить их работать. Однако помимо людей эвакуации подлежали также и… животные – коровы, лошади, свиньи, потому что скот – это такое же богатство страны, как и станки «ДИП», и даже больше, так как если не будет еды, то и станки будет некому обслуживать.

Животные идут от войны!

К тому же осуществлялась эвакуация совершенно дедовскими методами. Эшелонов не хватало для перевозки людей. Какая тут уже эвакуация по железной дороге. Скот гнали стадами, гнали под бомбами немецких самолетов, пилоты которых часто развлекались тем, что снижались до бреющего полета с включенными сиренами. Коровы в ужасе разбегались, падали в ямы и калечились, у многих от испуга пропадало молоко. Особенно много в сутолоке и суматохе погибало телят.

На перегонах стада надо было поить и кормить, организовывать их охрану, собирать отбившийся скот. Людей для сопровождения выделялось мало – мужчины нужны были в армии, оружия не хватало, в итоге потери среди перегоняемого скота были просто огромны. Но даже когда скот достигал безопасных районов, его мытарства продолжались. Заранее кормов для такого количества прибывших животных запасено не было. Никто же не предполагал, что воевать придется на своей земле, а не на территории противника, да и где было взять эти излишки кормов? Срочно накосить?

Характерной особенностью стал повышенный падеж скота, измученного дальними перегонами, обессилев, животные становились легко уязвимыми для болезней. И хотя следует подчеркнуть, что история не знает примеров столь масштабной эвакуации скота из одних районов страны в другие, цена этой эвакуации оказалось очень дорогой!

Можно сказать, что перебросить в восточные районы весь находившийся в зонах оккупации скот было просто выше человеческих сил, так что в итоге в руки немцев все равно попало лошадей – 7 млн., крупного рогатого скота – 17 млн. голов, свиней – 20 млн., а еще 27 млн. коз и овец и 110 млн. голов разной домашней птицы, причем часть животных пошла под нож, а часть была тут же вывезена в Германию.

Последствия оккупации для скотоводства СССР стали очень тяжелыми. Так, поголовье крупного рогатого скота относительно имевшегося до войны уровня упало на 60%, овец и коз сократилось на 70%, свиней – на 90%, лошадей – на 77%. На территории Украины количество рогатого скота соответственно сократилось на 44%, овец и коз – на 74%, свиней стало меньше на 89%, а лошадей на 70%. Очень заметными были потери и в Белоруссии.

Коровы на Сенатской площади

При этом был нанесен удар не только по количеству, но и по качеству скота, так как большое количества племенного скота фашисты угнали к себе в Германию, а тот племенной скот, что угнать не получилось, при отступлении был просто уничтожен. Правда, много скота все же удалось эвакуировать, а большое количество лошадей по пути на Восток передали армии. Часть эвакуируемого скота в процессе перемещения сдали на мясо, так что хоть какую-то пользу даже не дошедший до безопасных районов скот принес. Много скота разместили в Ставропольском крае, в Дагестанской АССР, в Сталинградской области и также на Северном Кавказе. Невероятно, но отдельные гурты скота из колхозов и совхозов Украины смогли добраться своим ходом до Восточно-Казахстанской области.

Однако летом 1942 г. началась вторая эвакуация скота. Пришлось перегонять скот из прифронтовых районов Северного Кавказа, Среднего и Нижнего Дона, Сталинградской и Астраханской областей. Причем эту эвакуацию приходилось осуществлять в два этапа: вначале скот переправляли через Волгу, причем из-за действий вражеской авиации при этом погибло много людей и животных; а затем гурты скота нужно было гнать дальше. Потери скота здесь были меньше, так как стада по крайней мере никто не бомбил и с воздуха не обстреливал, но все равно часть обессилевших животных пришлось забить на мясо. Впрочем, этим мясом снабжались войска ближайших фронтов и войсковых стратегических резервов Ставки Верховного Главнокомандования.

Угон скота из Ленинградской области

Нужно подчеркнуть, что в результате возросшего внимания к мелкому животноводству такие направления, как птицеводство и кролиководство, выделились в самостоятельную отрасль сельскохозяйственного производства и значительным образом улучшили структуру питания страны.

В тыловых районах сильнее всего пострадало свиноводство и коневодство. Количество лошадей в стране к 1945 году сократилось на 10,7 млн. голов, или на 49%, причем на 9 млн. голов оно сократилось в районах фашистской оккупации.

В годы войны строго контролировались и естественно возросли обязательные поставки продуктов животноводства государству. В целом за годы войны за счет повышенного забоя скота оно получило в порядке обязательных поставок в среднем за год на 17,8% больше мяса крупного рогатого скота, чем перед войной, и в 2,2 раза больше мяса овец и коз. И вот интересный вопрос, при массовом падеже, бескормице и нехватке кормов за счет чего все это достигалось? Ведь даже в наиболее тяжелый для сельского хозяйства 1943 год колхозы и совхозы страны сдали государству по обязательным поставкам почти столько же мяса (686,3 тыс. т), сколько в 1940 г. (691,5 тыс. т). И если в первые годы войны мясопоставки в повышенных размерах могли выполняться за счет забоя эвакуируемого скота, а в 1944—1945 гг. такого источника уже не было, и тут возникает вопрос, а где брали этот самый лишний скот, у кого? Ответ может быть только один – у колхозников, растивших свой собственный скот с большей эффективностью, нежели колхозное стадо, и поставленных в такие обстоятельства, что они просто вынуждены были сдавать его государству.

Угон скота из Ленинградской области

А затем в 1943—1945 гг. на освобожденных от врага западных территориях СССР было начато восстановление 3093 МТС, куда опять же из центральных регионов страна, Поволжья и Сибири к концу 1945 г. поступило свыше 26 тыс. тракторов, 40 тыс. других сельскохозяйственных машин и более 3 млн. голов скота. Итог нам известен: если мы посмотрим на карту экономического развития СССР, то несложно заметить, что самыми развитыми и экономически успешными его республиками, кроме республик Кавказа, были Украина (включая и Западную Украину), Молдавия, Белоруссия и Прибалтика, частью современной России уже не являющиеся!

П.С. Между прочим, про эвакуацию скота в годы Великой Отечественной войны можно было бы снять отличный кинофильм с захватывающим сюжетом.

Автор: kalibr