"Кузница смерти". Как военные расходы повлияли на распад СССР

Много десятилетий назад специалисты ЦРУ делали попытку определись аналитическими методами величину военных расходов СССР. Выводы “Комиссии Б” были подвергнуты самой серьезной критике. По результатом “исследований” так и осталось неясным: стоит ли увеличить, или, наоборот, разделить полученные результаты на два?

Сегодня пытаться что-то считать на любительском уровне — заведомо бесперспективная задача. Поэтому предлагаю поступить проще.

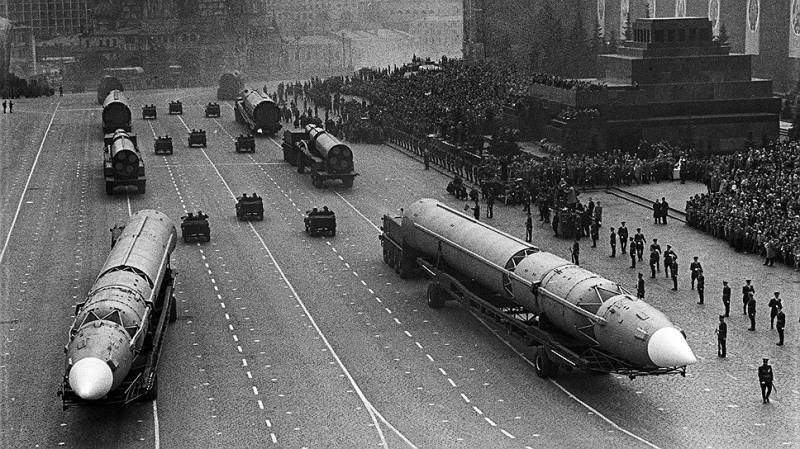

С одной стороны, мы можем без сомнения заявить, что оборонные затраты СССР и в абсолютных, и в относительных значениях превышали показатели европейских государств. Иначе не могло быть ни сотен тысяч танков, ни космоса, ни ракетно-ядерного щита.

С другой стороны, мы точно знаем, что расходы на содержание ВПК, как и косвенные издержки экономики, обусловленные подготовкой к грядущей войне, были неотъемлемой частью СССР на всем протяжении существования этого государства.

В середине 1930-х гг. промышленность СССР выпускала больше танков и боевых самолетов, чем остальные страны мира вместе взятые. Попутно Союз успевал вести боевые действия и оказывать “военную помощь” по всему континенту — от Испании до Формозы (современный Тайвань).

Несмотря на еще не окрепшую промышленность, нехватку собственных технологий и (что важно!) при отсутствии сверхприбылей от продажи нефти.

Однако в ту эпоху никто ничего не слышал ни про кризис экономики, ни про угрозу распада страны.

1940-е, грозные военные годы. Чрезвычайное положение, половина страны в руинах. Поэтому для анализа возьмем следующий период.

У нас есть ядерный щит. Мы впереди всех в создании ракетного щита — наши ракеты самые лучшие в мире. Американцы догнать нас не могут… Зачем нам третий щит — огромные армии, сконцентрированные в Европе? Это старый хлам, металлолом, который пудовыми гирями висит на шее народа, отвлекая миллионы рабочих рук от созидательного труда.

(Из выступления Н.С. Хрущева на Президиуме ЦК КПСС.)

Здесь не о причудах Хрущева, а об упомянутых им миллионах рабочих рук, взявших в руки оружие. В целом приведенные цифры были недалеки от истины: в январе 1960 года с трибуны Верховного Совета СССР генсек заявил, что Вооруженные силы СССР будут сокращены на одну треть. В течение одного года — двух лет из армии будет уволено 1 млн 200 тыс. человек.

С помощью обычной пропорции можно подсчитать общую численность Вооруженных сил СССР на начало 60-х гг.: 3 млн. 620 тыс. человек!

Напомню, что речь идет о времени начала космической гонки. Карибский кризис, боевые операции по всему земному шару. Закрытые города и производственные комплексы “ядерной тематики”. Строительство космодромов. “Золотой век” авиации, развитие КБ по новым тематикам — зенитные ракеты, вертолеты Камова и Миля; впервые в отечественной истории появление океанского флота.

Теперь пусть кто-нибудь объяснит: если экономика СССР выдерживала подобные нагрузки на большей части ХХ века, что могло случиться к концу 1980-х, когда “непомерные военные расходы” внезапно “загубили страну”?

Ответ ясен как день: “оборонка” не имела отношения к трагедии распада великой страны.

Достаточно эффективная для своего времени экономика, ожидаемо высокие военные расходы, свойственные любой сверхдержаве... все было слишком хорошо, что бы быть правдой.

Почему развалились-то?

На мой взгляд, самое четкое и логически верное объяснение звучит следующим образом:

СССР был субъектом и объектом глобализации со дня своего рождения и до дня своей смерти. Глобализация была фактором, которая, в большей степени по характеру своего действия, способствовал усилению мощи и влияния, жизнеспособности и самому существованию этого государства, а его деглобализация стала одной из самых главных причин его системного кризиса и краха.

(Из книги “Население и глобализация”, Римашевская Н.М., Галецкий В.Ф., Овсянников А.А.)

Если перевести на простой язык, то на каждом этапе своего развития Советский Союз был вынужден находить всё новые, большие ресурсы. В тридцатые годы таким ресурсом была индустриализация страны. В хрущевскую эпоху — освоение целины, которая обеспечила стране дополнительные 50 млн. тонн зерна в год (50%). Затем хлынул нескончаемый нефтедолларовый дождь. К середине 1980-х новых ресурсов уже не нашлось... Пришлось закрывать проект.

* * *

Издержки при эксплуатации предприятий, созданных по военным стандартам, стали неприятным сюрпризом для их новых хозяев. Большая площадь = больший налог на землю. В современных условиях советские объекты являют образец неэффективности, но ведь они принадлежат другой эпохе!

В условиях плановой экономики Союзу было все равно, на какой глубине проложено метро и сколько гектаров площади занимали его предприятия. В рамках своей концепции он мог позволить себе всё.

Автор: Santa Fe