По стопам крестоносцев. Часть 1. Фронт в Святой земле

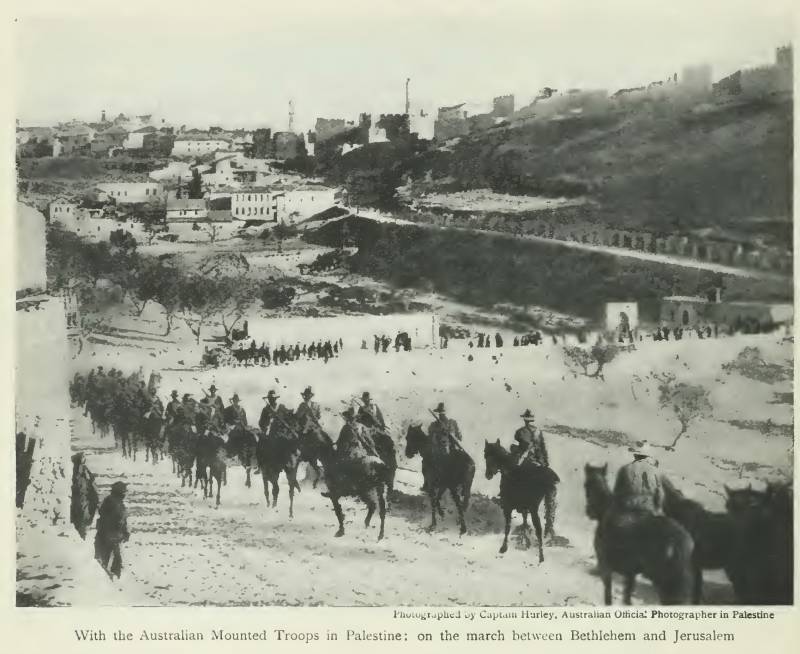

В годы Первой мировой войны британской кавалерии довелось решить важнейшие стратегические задачи – в сентябре 1918 г. на заключительном этапе Синайско-Палестинской кампании.

О действиях британской кавалерии на данном ТВД – видевшем столько армий древности и помнившем поступь крестоносцев - существует прекрасный труд Сергея Николаевича Севрюгова «Конный корпус на горно-пустынном театре. Действия британского «Конного корпуса пустыни» в Синае, Палестине, Трансиордании и Сирии в 1917–1918 гг.». М., 1941., в котором специалист рассматривает действия британского Пустынного конного корпуса в горах Палестины, Сирии, Трансиордании и Синайской пустыне в 1914–1918 гг., формулируя интересные выводы о специфике применения кавалерийских соединений в обстановке горно-пустынного ТВД. Мы же попытаемся увидеть: какие стратегические задачи смогла решить британская кавалерия в ходе рассматриваемых событий, привлекая авторитетные мнения советских военных специалистов, изложенные на страницах работ, малоизвестных (или неизвестных) современному читателю.

Говоря о применении кавалерии в стратегических целях, необходимо отметить, что крупные наступательные операции Первой мировой войны в ее позиционный период в большинстве случаев не приводили к обретению свободы маневра для разгрома основной массы войск противника. Обороняющийся чаще всего успевал произвести перегруппировки, подтянуть к фронту прорыва свои нетронутые резервы, и, в результате, удар, наносимый даже весьма крупными силами, не получал должного развития. Такие операции по большей части заканчивались лишь прогибом обороны противника, а выйти на оперативный простор, обретя свободу маневра, как правило, не удавалось.

Богатейший опыт проведения наступательных операций показывал, что для разгрома противника в оперативном масштабе недостаточно лишь сосредоточения превосходящих сил и средств на том или ином участке фронта. Для уничтожения врага необходимо согласованное применение различных родов войск - с целью одновременного поражения всей глубины неприятельского расположения, и согласованные действия ударных группировок, наступающих на различных участках фронта.

При наличии сплошного оборонительного фронта поражение основной массы войск противника достигается путем прорыва фронта на одном или нескольких участках и развития прорыва мощными и достаточно подвижными родами войск – причем этот прорыв должен завершаться ударами по главным силам противника с фронта и тыла - с целью их окружения и уничтожения. Развитие прорыва, т. е. ввод в прорыв достаточно мощного и подвижного эшелона из крупных конных и самостоятельных бронетанковых соединений, становится необходимым элементом наступательной операции.

Попытки применить конницу для развития прорыва в Великую войну осуществлялись, как известно, во многих наступательных операциях. Но большинство этих попыток, как правило, не приносило ожидавшегося результата.

На Восточно-Европейском ТВД серьезную попытку развить прорыв с помощью конных масс предпринял А. А. Брусилов в наступательной операции Юго-Западного фронта в 1916 г. Сильная русская конница (6 кавалерийских дивизий) не смогла, однако, успешно завершить операцию - из-за отсутствия должного взаимодействия с остальными войсками фронта и неблагоприятных условий местности.

На Западно-Европейском ТВД такие попытки были осуществлены в ходе операций у Камбрэ в ноябре 1917 г., Суассона и Амьена в июле и августе 1918 г. – с таким же (или еще меньшим) результатом.

Основные причины неудач в использовании конницы для развития успеха, особенно на Западно-Европейском ТВД, заключались прежде всего в том, что наступающий не мог обеспечить выброс конницы на оперативный простор. Обороняющийся почти всегда успевал подвести оперативные резервы и создать новый сплошной огневой фронт, преодолеть который самостоятельно конница не могла. Развитие успеха становилось невозможным. Многие генеральные штабы даже пришли к заключению, что конница уже не является родом войск, способным решить задачи по развитию успеха. Такой взгляд на значение конницы привел к тому, что в 1918 г. французская конница оказалась значительно ослабленной: 4 кавалерийских дивизии были расформированы, а многие из оставшихся занимали оборонительные позиции вместе с пехотой.

Между тем и в условиях Западно-Европейского ТВД имели место случаи, когда обстановка благоприятствовала использованию крупных сил конницы для развития успеха наступления. В мае 1918 г. был прорван французский фронт у Шмен-де-Дам. Поток германских войск, переправившихся через р. Эн, достиг леса Виллер-Котре. Для закрытия бреши был использован французский 1-й кавалерийский корпус, остановивший наступление передовых германских частей - у Дорман на р. Марне. 2-й кавалерийский корпус, вовремя прибыв к р. Урк, задержал немцев, наступавших южнее леса Виллер-Котре, чем упрочил положение французов в этом районе. Наступление германских войск было задержано в первую очередь конницей французов - а у немцев мощная кавалерия для развития прорыва отсутствовала.

15-го июля германцы делают последнее усилие к югу от Марны - в направлении на Эперней. Наступление кончается неудачей: в тот момент, когда немцы, казалось, должны были торжествовать, их кавалерия, к счастью для французов, не появилась - хотя союзники сильно этого опасались. Немецкая конница была целиком сосредоточена на Восточном фронте. Позднее германское командование не раз выражало горькое сожаление по поводу отсутствия на Западном фронте своей конницы, незаменимой для развития успеха в кампании 1918 года.

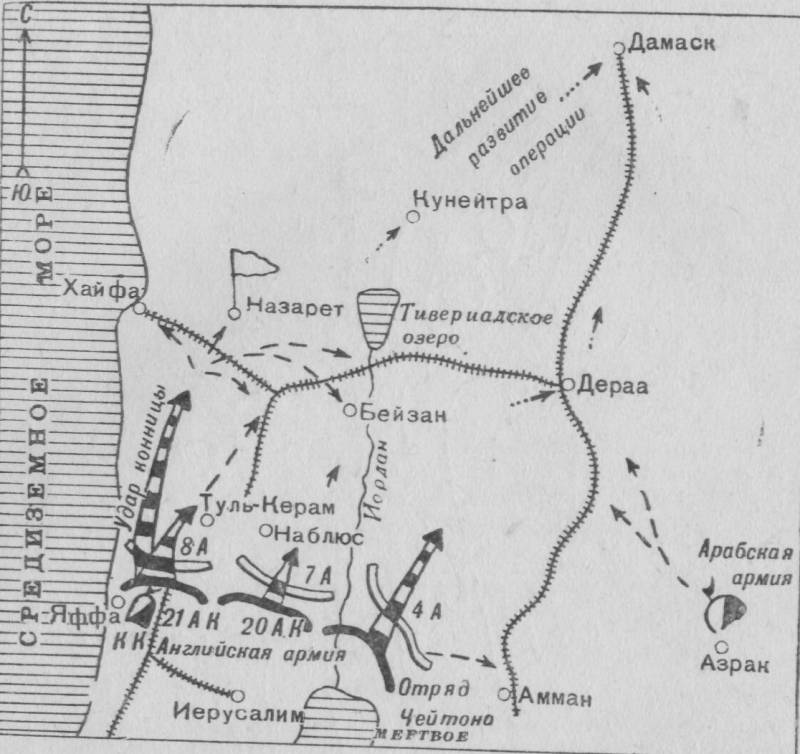

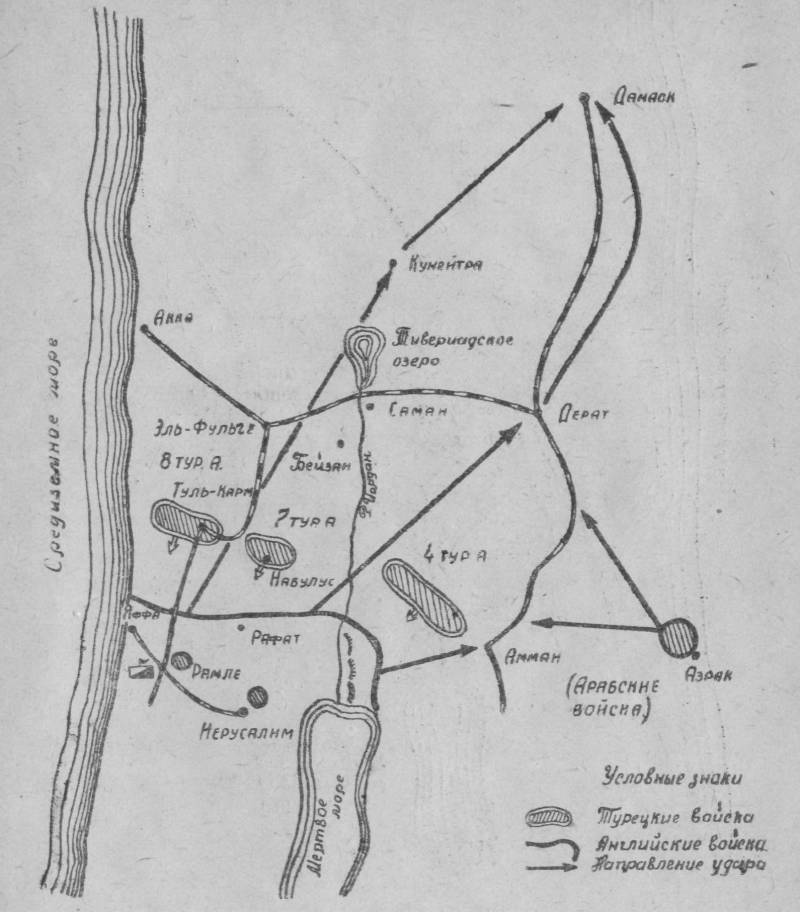

Почти единственным в мировую войну ярким положительным примером применения конницы для развития прорыва является наступательная операция англичан против турецко-германских войск в Палестине и в Сирии в сентябре 1918 г. Конница сыграла решающую, стратегическую роль – хоть ее действия осуществлялись в обстановке своеобразного горного ТВД.

В районе операции - от побережья Средиземного моря до р. Иордан - расположены труднопроходимые горы Иудейского хребта с ограниченным количеством доступных путей. В северо-западной части района Самарийский хребет отделяет прибрежную Саронскую долину от равнины Эздраелон, удобной для действий всех родов войск. Через эту долину проходила единственная железнодорожная магистраль из Дамаска - связывавшая турецкие 7-ю и 8-ю армии с Константинополем.

О действиях британской кавалерии на данном ТВД – видевшем столько армий древности и помнившем поступь крестоносцев - существует прекрасный труд Сергея Николаевича Севрюгова «Конный корпус на горно-пустынном театре. Действия британского «Конного корпуса пустыни» в Синае, Палестине, Трансиордании и Сирии в 1917–1918 гг.». М., 1941., в котором специалист рассматривает действия британского Пустынного конного корпуса в горах Палестины, Сирии, Трансиордании и Синайской пустыне в 1914–1918 гг., формулируя интересные выводы о специфике применения кавалерийских соединений в обстановке горно-пустынного ТВД. Мы же попытаемся увидеть: какие стратегические задачи смогла решить британская кавалерия в ходе рассматриваемых событий, привлекая авторитетные мнения советских военных специалистов, изложенные на страницах работ, малоизвестных (или неизвестных) современному читателю.

Говоря о применении кавалерии в стратегических целях, необходимо отметить, что крупные наступательные операции Первой мировой войны в ее позиционный период в большинстве случаев не приводили к обретению свободы маневра для разгрома основной массы войск противника. Обороняющийся чаще всего успевал произвести перегруппировки, подтянуть к фронту прорыва свои нетронутые резервы, и, в результате, удар, наносимый даже весьма крупными силами, не получал должного развития. Такие операции по большей части заканчивались лишь прогибом обороны противника, а выйти на оперативный простор, обретя свободу маневра, как правило, не удавалось.

Богатейший опыт проведения наступательных операций показывал, что для разгрома противника в оперативном масштабе недостаточно лишь сосредоточения превосходящих сил и средств на том или ином участке фронта. Для уничтожения врага необходимо согласованное применение различных родов войск - с целью одновременного поражения всей глубины неприятельского расположения, и согласованные действия ударных группировок, наступающих на различных участках фронта.

При наличии сплошного оборонительного фронта поражение основной массы войск противника достигается путем прорыва фронта на одном или нескольких участках и развития прорыва мощными и достаточно подвижными родами войск – причем этот прорыв должен завершаться ударами по главным силам противника с фронта и тыла - с целью их окружения и уничтожения. Развитие прорыва, т. е. ввод в прорыв достаточно мощного и подвижного эшелона из крупных конных и самостоятельных бронетанковых соединений, становится необходимым элементом наступательной операции.

Попытки применить конницу для развития прорыва в Великую войну осуществлялись, как известно, во многих наступательных операциях. Но большинство этих попыток, как правило, не приносило ожидавшегося результата.

На Восточно-Европейском ТВД серьезную попытку развить прорыв с помощью конных масс предпринял А. А. Брусилов в наступательной операции Юго-Западного фронта в 1916 г. Сильная русская конница (6 кавалерийских дивизий) не смогла, однако, успешно завершить операцию - из-за отсутствия должного взаимодействия с остальными войсками фронта и неблагоприятных условий местности.

На Западно-Европейском ТВД такие попытки были осуществлены в ходе операций у Камбрэ в ноябре 1917 г., Суассона и Амьена в июле и августе 1918 г. – с таким же (или еще меньшим) результатом.

Основные причины неудач в использовании конницы для развития успеха, особенно на Западно-Европейском ТВД, заключались прежде всего в том, что наступающий не мог обеспечить выброс конницы на оперативный простор. Обороняющийся почти всегда успевал подвести оперативные резервы и создать новый сплошной огневой фронт, преодолеть который самостоятельно конница не могла. Развитие успеха становилось невозможным. Многие генеральные штабы даже пришли к заключению, что конница уже не является родом войск, способным решить задачи по развитию успеха. Такой взгляд на значение конницы привел к тому, что в 1918 г. французская конница оказалась значительно ослабленной: 4 кавалерийских дивизии были расформированы, а многие из оставшихся занимали оборонительные позиции вместе с пехотой.

Между тем и в условиях Западно-Европейского ТВД имели место случаи, когда обстановка благоприятствовала использованию крупных сил конницы для развития успеха наступления. В мае 1918 г. был прорван французский фронт у Шмен-де-Дам. Поток германских войск, переправившихся через р. Эн, достиг леса Виллер-Котре. Для закрытия бреши был использован французский 1-й кавалерийский корпус, остановивший наступление передовых германских частей - у Дорман на р. Марне. 2-й кавалерийский корпус, вовремя прибыв к р. Урк, задержал немцев, наступавших южнее леса Виллер-Котре, чем упрочил положение французов в этом районе. Наступление германских войск было задержано в первую очередь конницей французов - а у немцев мощная кавалерия для развития прорыва отсутствовала.

15-го июля германцы делают последнее усилие к югу от Марны - в направлении на Эперней. Наступление кончается неудачей: в тот момент, когда немцы, казалось, должны были торжествовать, их кавалерия, к счастью для французов, не появилась - хотя союзники сильно этого опасались. Немецкая конница была целиком сосредоточена на Восточном фронте. Позднее германское командование не раз выражало горькое сожаление по поводу отсутствия на Западном фронте своей конницы, незаменимой для развития успеха в кампании 1918 года.

Почти единственным в мировую войну ярким положительным примером применения конницы для развития прорыва является наступательная операция англичан против турецко-германских войск в Палестине и в Сирии в сентябре 1918 г. Конница сыграла решающую, стратегическую роль – хоть ее действия осуществлялись в обстановке своеобразного горного ТВД.

В районе операции - от побережья Средиземного моря до р. Иордан - расположены труднопроходимые горы Иудейского хребта с ограниченным количеством доступных путей. В северо-западной части района Самарийский хребет отделяет прибрежную Саронскую долину от равнины Эздраелон, удобной для действий всех родов войск. Через эту долину проходила единственная железнодорожная магистраль из Дамаска - связывавшая турецкие 7-ю и 8-ю армии с Константинополем.

Автор: OAV09081974