Су-33, МиГ-29К и Як-141. Битва за палубу. Ч. 2

В прошлой статье мы рассматривали причины, по которым Су-33 выиграл гонку за палубу, а в этой мы попробуем дать ответ на другой вопрос – какой истребитель был бы наиболее эффективным и в наибольшей степени соответствовал бы задачам нашего ТАКР-а?

Освежим память и вспомним основные характеристики Як-141, МиГ-29К, Су-33, а также наиболее совершенных палубных самолетов иностранных держав – американского F/A-18E «Супер-Хорнет», французского «Рафаль-М». А заодно уж и МиГ-29КР, самолета, который был поставлен ВМФ РФ уже в 21 веке как основа авиагруппы ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Полезная нагрузка МиГ на 23,5% выше, чем у СВВП, при этом он на 12% и 27% быстрее у земли и на высоте соответственно. Практическая дальность на большой высоте с ПТБ у МиГ-29К (то есть, по сути, в истребительной конфигурации) выше, чем у Як-141 на 42,8%! По сути дела, именно эта цифра и характеризует разницу в боевых радиусах Як-141 и МиГ-29К при решении задач ПВО и, как видим, она очень сильно не в пользу Як-141. Кроме того, нагрузка на крыло Як-141 существенно больше, чем у МиГ-29К, тяговооруженность в «нормальном взлетном» весе – наоборот, ниже и также ниже скороподъемность. Правда, тяговооруженность, рассчитанная для максимального взлетного веса, все же ниже у МиГ-29К, и это несомненный плюс Як-141, но эффективность самолета в воздушном бою все же следует оценивать с позиций нормального взлетного веса, ведь до того, как вступить в бой, самолет проведет какое-то время в воздухе, тратя топливо на выход в район патрулирования и само патрулирование. Так что запасы топлива не будут полными (в конце концов ПТБ всегда можно сбросить), а если неприятель оказался в опасной близости и нужно срочно поднимать машины в воздух, нет никакого смысла перегружать самолеты ПТБ вообще.

У Як-141 меньше эксплуатационная перегрузка, меньше подвесок для вооружения, меньше практический потолок… вроде бы, отставание по каждому показателю в отдельности не выглядит фатальным, но СВВП отстает почти по всем показателям, и тут, конечно, количество уже переходит в качество. А в качестве единственного преимущества у Як-141 – возможность вертикальной посадки (все показатели самолета приведены при условии короткого взлета 120 м). Если же сопоставлять возможности Як-141 с нагрузкой при вертикальном взлете… тогда сравнение с МиГ-29К вообще не имеет никакого смысла за даже не явным, но подавляющим преимуществом последнего. Также Як-141 не имел каких-то особых плюсов по части специфики палубного самолета. Необходимость обеспечивать короткий взлет требовала наличия просторной полетной палубы. Да, для Як-141 не было необходимости в оснащении корабля аэрофинишерами, поскольку при вертикальной посадке они просто не нужны, но зато самолет требовал специальных посадочных мест, оснащенных особым теплостойким покрытием (оно требуется для полетной палубы авианосца, но для мест посадки СВВП требования к нему значительно выше, да и сам участок должен быть крепче – направленные вниз выхлопы – не шутка).

Но, если все описанное выше верно, как вообще Як-141 мог участвовать в «битве за палубу», описанной в предыдущей статье, ведь его отставание настолько очевидно? Этот, а также многие другие вопросы касательно Як-141 вызвали настолько оживленное обсуждение в комментариях, что, по мнению автора, их следует поднять еще раз.

Как мы уже говорили ранее, согласно Постановлению правительства, принятого в 1977 г., ОКБ Яковлева вменялось в обязанность создать сверхзвуковой истребитель-СВВП и представить его на государственные испытания в 1982 г. Яковлевцы засучили рукава и… начали разрабатывать самолет с единым подъемно-маршевым двигателем. То есть, по сути, яковлевцы взялись создавать ««Харриер», только лучше» - однодвигательный СВВП, способный достичь скорости 2 маха. Но скоро стало ясно, что подобный проект сталкивается с большим количеством сложностей и постепенно конструкторы вновь склонились к комбинированной силовой установке. Весной 1979 г они представили на рассмотрение комиссии МАП эскизный проект самолета с единым двигателем Р-79В-300, а также материалы по СВВП с комбинированной силовой. По результатам анализа комиссия дала указание ОКБ Яковлева создать эскизный проект истребителя-СВВП с комбинированной силовой установкой. В то же время работы по изучению возможностей, которые предоставляет СВВП взлет с коротким разбегом (ВКР), в стране только начинались – достаточно сказать, что впервые ВКР с палубы корабля производился только в декабре 1979 г.

Иными словами, на момент принятия решения об оснащении пятого ТАКР трамплином мы еще, по сути дела, не слишком хорошо представляли себе, каким будет Як-141 (единый двигатель, или комбинированная установка), не отработали еще ВКР для СВВП с комбинированной установкой, а уж о том, как поведут себя СВВП с тем или иным видом силовой установки при старте с трамплина – могли только теоретизировать. И на тот момент предполагалось, что использование трамплина существенным образом повысит возможности Як-141. Соответственно, в ноябре 1980 г главкомы ВВС и ВМФ утвердили уточнение к тактико-техническим требованиям Як-141, причем была поставлена задача обеспечить укороченный взлет с разбегом 120-130 м, взлет с трамплина и посадку с коротким пробегом. Что интересно – в ряде публикаций указывается, что на знаменитой НИТКЕ был выполнен трамплин с углом подъема 8,5 град, предназначенный для упрощенного энергосберегающего старта самолетов вертикального взлета Як-141. Но затем, когда стало ясно, что самолеты горизонтального взлета и посадки вполне способны освоить трамплинный старт, угол подъема трамплина был увеличен до 14,3 град.

Интересно, что еще даже и в 1982-1983 гг. возможность использования трамплина для Як-141 рассматривалась достаточно активно – в эти годы специалисты МАП и ВВС вели теоретические исследования увеличения возможностей Як-141 как при ВКР, так и при использовании трамплина. Интересно, что автору в комментариях к предыдущей статье цикла неоднократно указывали на то, что комбинированная установка Як-141 не представляет каких-то выгод при трамплинном старте по сравнению с ВКР (то есть коротким взлетом с горизонтальной поверхности). Автор не смог найти ни подтверждения, ни опровержения данному тезису, но дело в том, что на момент принятия решения об оснащении пятого ТАКР трамплином эта особенность Як-141, если и существовала, то во всяком случае известна еще не была.

Тем не менее... работа над ошибками! Приходится признать, что ранее выдвинутый автором тезис:

некорректен в той части, что к 1988 г Як из «гонки» уже выбыл, а «спорили» меж собой разве что только МиГ и Су. Насколько можно судить, Як-141 окончательно проиграл «битву за палубу» пятого ТАКР (будущего «Адмирала флота Советского Союза Кузнецов») где-то в период 1982-1984 гг: в восемьдесят втором с трамплина (имеющего наклон 8,5 град) впервые стартовал МиГ-29, подтвердив тем самым возможность трамплинного старта для авиации горизонтального взлета и посадки, а в 1984 г полеты осуществляли (с трамплина под углом 14,3 град) и МиГ-29, и Су-27. Кроме этого, в 1984 г ушел из жизни самый могущественный сторонник СВВП - Д.Ф. Устинов.

Иными словами, наш пятый ТАКР изначально создавался как корабль-носитель СВВП, который должен был стать основой его авиагруппы. Трамплин предполагалось использовать для увеличения возможностей, базировавшихся на нем СВВП. Знания о том, насколько полезен (или бесполезен) трамплин для Як-141 на момент принятия решения (1979 г) у нас еще не было. Не исключено, что при принятии решения о «трамплинизации» пятого ТАКР еще не была даже определена принципиальная схема силовой установки Як-а (единый двигатель или комбинированная). Но с момента, когда была подтверждена возможность базирования на ТАКР самолетов горизонтального взлета (1982-84 гг.), обладающих куда лучшими ЛТХ нежели СВВП, Як-141 ушел «в тень» и был востребован в основном только как новый самолет для четырех ранее построенных ТАКР-ах: «Киева», «Минска», «Новороссийска» и «Баку», а также, быть может, «Москвы» и «Ленинграда».

Итак, Як-141 из гонки палубных истребителей для новейших ТАКР выбыл.

МиГ-29К или Су-33?

Надо сказать, что в СССР однозначного ответа на этот вопрос так и не прозвучало. С одной стороны, во второй половине 80-х годов комиссия МАП склонялась к МиГ-29К, в том числе и потому, что он был меньше и при прочих равных условиях позволял сформировать авиагруппу из большего количества машин, чем это было возможно для Су-27. В то же время, если мы посмотрим планы по формированию авиагруппы АТАКР «Ульяновск» (седьмого ТАКР СССР с атомной энергетической установкой и катапультами), то было два варианта ее комплектования: 24 Су-33 и 24 МиГ-29К, либо же 36 Су-27К. То есть Су-33 присутствовал в составе авиагруппы на постоянной основе.

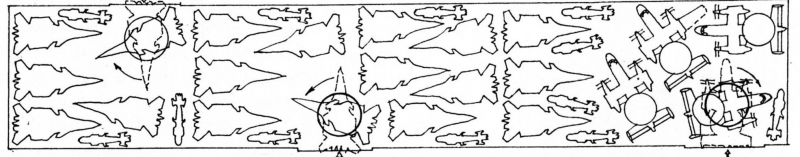

Рассмотрим данные вышеприведенной таблицы. Первое, что бросается в глаза – несмотря на то, что Су-33 тяжелее, он занимает не настолько уж больше места, чем МиГ-29К, как это может показаться. Со сложенными крыльями и оперением Су-33 «вписывается» в квадрат площадью 156,8 м2, в то время как МиГ-29К – в квадрат площадью 135,5 м2, то есть разница составляет всего лишь 15,7%. Кроме этого, в ангаре самолеты стоят не по квадратам, а примерно вот так:

Да и по массе… Все же масса пустого Су-33 только на 26% больше массы пустого МиГ-29К. Поэтому тезис о меньшей вместимости Су-33 в сравнении с МиГ-29К нуждается в дальнейшем изучении – понятно, что в один и тот же ангар МиГ-29К должно войти больше, чем Су-33, но... в полтора-два раза? Если такие ограничения действительно есть, то они, по всей видимости, связаны не только с геометрическими размерами самолетов.

Следующий очень интересный показатель, это масса топлива. Внутренние топливные баки Су-33 на 65% более вместительны, чем у МиГ-29К – 9 400 кг против 5 670 кг. В результате более тяжелый самолет имеет значительно большую практическую дальность – на большой высоте Су-33 способен преодолеть 3 000 км, а МиГ-29К – только 1 650 км, то есть почти в два раза меньше.

Однако МиГ-29К может нести ПТБ, а вот конструкцией Су-33 этого, к сожалению, не предусмотрено. В то же время практическая дальность МиГ-29К с ПТБ составляет все те же 3 000 км, что и у Су-33. А это, в свою очередь, означает, что боевой радиус у МиГ-29К с ПТБ в варианте для решения задач ПВО (скажем, с двумя УРВВ средней и таким же количеством ракет малой дальности) будет вполне сопоставим с боевым радиусом Су-33 с той же нагрузкой. Конечно, Су-33 сможет взять большее количество ракет, но тогда его боевой радиус уменьшится. Конечно, если бы существовала возможность подвесить ПТБ на Су-33, то его практическая дальности и боевой радиус оказались бы куда выше, чем у МиГ-29К, но Су-33 ПТБ не несет.

В качестве истребителя маневренного боя Су-33, по всей видимости, имеет предпочтение. У него меньше нагрузка на крыло, но при этом его тяговооруженность выше, чем у МиГ-29К. Что до скороподъемности, то данных по Су-33 автору найти не удалось, но у разных модификаций Су-27 она составляла 285-300 м/сек, у МиГ-29К – 300 м/сек. Конечно, Су-33 был тяжелее Су-27, но зато он имел ПГО, добавлявшее ему скороподъёмности, так что можно предполагать, что по этому показателю между МиГ-29К и Су-33 существовал примерный паритет. Скорость этих двух истребителей равна и у земли, и на высоте. Но в целом преимущество в воздушном бою должен был иметь Су-33.

Однако это не означает, что МиГ-29К был каким-то ущербным среди палубных самолетов мира. Если мы сравним те же показатели у МиГ-29К, «Супер Хорнета» и «Рафаля-М» то увидим, что детище ОКБ МиГ имеет существенное превосходство над американским палубным истребителем буквально по всем параметрам, а французский «Рафаль-М» выигрывает в нагрузке на крыло, проигрывая в скорости и тяговооруженности при почти равной скороподъемности (преимущество «француза» всего 1,7%).

И вот тут нужно сделать одну крайне важную оговорку. Дело в том, что при составлении таблицы автор сделал два больших допущения в пользу иностранных истребителей. Первое из них заключается вот в чем: все реактивные двигатели современных истребителей имеют два показателя мощности (и тяги) – максимальная мощность, которую двигатель развивает в бесфорсажном режиме и максимальная мощность при форсаже. Однако для отечественных двигателей палубных самолетов был введен еще и третий, особый режим работы, необходимый для обеспечения взлета, или же ухода на второй круг при неудачной попытке посадки. Так, например, максимальная бесфорсажная тяга двигателя Су-33 составляла 7 670 кгс., максимальная форсажная – 12 500 кгс, а особый режим – 12 800 кгс. У двигателя МиГ-29К эта разница была еще больше – максимальная форсажная тяга 8 800 кгс, а в особом режиме – до 9 400 кгс.

Вне всякого сомнения, особый режим предназначался именно для обеспечения взлетно-посадочных операций. Но разве не мог пилот Су-33 или МиГ-29К в ключевой момент боя использовать «особый» режим? Насколько известно автору, никаких технических ограничений на это не было. Тем не менее в представленной выше таблице автор рассчитал тяговооруженность самолетов именно от максимального форсажного режима, а не от «особого». Даже и в этом случае мы видим превосходство отечественных истребителей над иностранными по данному параметру, а с учетом «особого» режима это преимущество было бы еще выше.

Второе допущение заключается в том, что удельную нагрузку на крыло автор считал самостоятельно по формуле «нормальная (максимальная) взлетная масса самолета, деленная на площадь крыла». Для иностранных истребителей это правильно, а вот для отечественных – нет. Одна из многочисленных особенностей конструкции Су-27 и МиГ-29 (и всех самолетов их семейств) заключалась в том, что подъемную силу в ней генерировало не только крыло, но и сам фюзеляж. А это означает, что на крыло в расчете следовало бы относить не всю, а только часть массы самолета (или же в расчете к площади крыла приплюсовать площадь «несущего» фюзеляжа). Иными словами, нагрузка на крыло отечественных истребителей меньше, чем в таблице – хотя насколько меньше, автор сказать не может.

Таким образом МиГ-29К в качестве самолета ПВО по своим летно-техническим данным, конечно, уступал Су-33. Но при этом он находился вполне на уровне французского «Рафаля-М» и превосходил основной палубный истребитель США – «Супер Хорнет». Меньший боевой радиус МиГ-29К вполне компенсировался возможностью нести ПТБ. Таким образом, МиГ-29К вполне способен был решать задачи ПВО, хотя и с несколько меньшей эффективностью, нежели Су-33.

Тут правда может возникнуть вопрос – а что же это американские и французские конструкторы такие «темные» и создают заведомо неконкурентоспособные самолеты? На самом деле это, конечно, не так. Просто нужно помнить, что МиГ-29К и «Супер Хорнет» и «Рафаль-М» - это все же не чистые истребители, а истребители-бомбардировщики. И если мы внимательно посмотрим таблицу, то увидим, что американский и французский самолеты заметно превосходят МиГ в качестве ударных машин. То есть МиГ-29К – это скорее истребитель, чем бомбардировщик, а вот «Супер Хорнет» - скорее бомбардировщик, чем истребитель. Французский и американский самолеты не то, чтобы сильно хуже, но акценты на них расставлены иным образом и это давало нашим самолетам, создаваемым «с уклоном в ПВО», преимущество в воздушном бою.

Но вернемся к нашим самолетам. Дело в том, что все наши выводы о преимуществе Су-33 перед МиГ-29К сделаны только на основе их летно-технических данных, но не бортового оборудования, а здесь у МиГ-29К было заметное преимущество. С одной стороны, размеры и габариты МиГ-29К, конечно, накладывали большие ограничения на возможности устанавливаемого на нем оборудования. Так, например, на Су-33 размещалась РЛС Н001К – корабельный вариант Н001, устанавливавшейся на сухопутные Су-27. Данная РЛС способна была обнаруживать цель типа «истребитель» с ЭПР 3 м2 на дальности 100 км в переднюю, и 40 км – заднюю полусферы, при этом сектор обзора по азимуту составлял 60 град. БРЛС сухопутного МиГ-29 первых серий могла обнаружить подобную цель на дистанции 70 км, имея сектор обзора по азимуту 70 град., т.е. несколько больший, чем РЛС Су-27. Однако же МиГ-29К создавался на базе МиГ-29М, то есть модернизированного, и на нем должна была устанавливаться новая РЛС Н010, у которой дальность обнаружения истребителя в ППС составляла 80 км. Это все еще меньше, чем обеспечивала Н001К, но зато сектор обзора по азимуту Н010 был увеличен до 90 град., то есть пилот МиГ-29К мог сканировать значительно больший сектор пространства.

Таким образом, бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-29К было более совершенным, и, хотя по отдельным параметрам все же не дотягивало до БРЭО Су-33, но «отыгрывалось» в иных, быть может, не столь заметных, но важных областях. Но были у МиГ-29К и крайне ощутимые преимущества, такие, как возможность использования новейших на тот момент ракет класса «воздух-воздух» Р-77, экспортный вариант которых назывался РВВ-АЕ.

Как известно, американцы длительное время использовали в качестве ракет средней дальности «Спэрроу», но ее эффективность вызывала множество нареканий. В итоге «сумрачный американский гений» создал чрезвычайно удачную ракету AMRAAM, значительно превосходившую свою предшественницу. Аналогом «Спэрроу» в СССР стало семейство ракет Р-27, которое, увы, с появлением AMRAAM оказалось устаревшим. В ответ конструкторы СССР создали Р-77 и не приходится сомневаться в том, что на момент своего появления она по своим боевым возможностям была вполне сопоставима с AMRAAM. Так вот, прицельный комплекс МиГ-29К способен был применять Р-77, в то время как Су-33 – нет, и вынужден был довольствоваться старыми Р-27. Разумеется, возможность использовать новейшие боеприпасы воздушного боя значительно сокращало разрыв в боевых качествах Су-33 и МиГ-29К.

Общеизвестно, что МиГ-29К в отличие от Су-33 был «универсальным солдатом» и мог использовать достаточно широкую номенклатуру вооружения класса «воздух-поверхность», в то время как возможности Су-33 ограничивались свободнопадающими бомбами и НУР. Но есть некоторое подозрение, что способность РЛС МиГ-29К хорошо видеть потенциальные цели на фоне подстилающей поверхности позволяла МиГ-29К выявлять и контролировать такие цели, как, например, низколетящие над морем противокорабельные ракеты лучше, чем это могла сделать РЛС Су-33. Впрочем, последнее утверждение – это только догадки автора.

Что же касается палубной специфики, то здесь все достаточно интересно. Так, например, в «Су-33. Корабельная эпопея» А.В. Фомина, которого рецензировал не только генеральный конструктор ОКБ Сухого В.П. Симонов, но и генерал-полковник В.Г. Дейнека, указывается следующее – что создатели Су-33 при переделке планера самолета учли палубную специфику, в то время как создатели МиГ-29К все свое внимание вынуждены были уделять новейшему оборудованию и двигателям своего самолета, и оставили планер почти тем же, что и у сухопутного МиГ-а. В результате этого Су-33, несмотря на свои размеры, имел меньшую посадочную скорость и был, по мнению А.В. Фомина, удобнее для летчиков при выполнении взлетно-посадочных операций.

Автору сложно судить, насколько это справедливо, но во всяком случае, если МиГ-29К был хуже, то не настолько, чтобы сделать его непригодным для базирования на ТАКР.

Су-33 часто упрекают в неспособности взлетать в максимальной нагрузке с палубы ТАКР. Это не совсем верно. Всего у «Адмирала флота Советского Союза Кузнецова» имеется три взлетных позиции: первая, вторая (с длиной пробега 105 м, по другим данным – 90 м) и «длинная» третья – 195 (180) м. Согласно расчетам, с третьей позиции Су-33 мог стартовать с полным запасом топлива и ракетами «воздух-воздух» на всех 12 подвесках (предполагалось, что его масса при этом составит 32 т) и с максимальной взлетной массой (33 т), а с первых двух – при взлетной массе от 25 до 28 тонн. Напомним, что нормальная взлетная масса Су-33 равна 22,5 т.

При этом испытания показали, что при скорости ТАКР в 7 узлов и на волнении в 4-5 балов Су-33 уверенно стартует с 1-ой и 2-ой позиций с полным запасом топлива и 4 ракетами «воздух-воздух», т.е. со взлетной массой около 30 т. В то же время с третьей позиции при скорости 15 узлов Су-33 стартовал с полным запасом топлива и 12 УР «воздух-воздух», взлетная масса составила 32 200 кг. С другой стороны, нужно понимать, что взлет с «коротких» позиций при весе Су-33 около 30 тонн осуществляли настоящие асы, высококвалифицированные летчики-испытатели: А.Ю. Семкин и известный на весь мир В.Г. Пугачев. Вне всякого сомнения, палубные летчики – настоящая элита, но автору неизвестно, разрешен ли им взлет с такой массой Су-33 с 1-ой и 2-ой позиций.

Что касается МиГ-29К, то здесь все достаточно просто – самолеты этого типа могут взлетать с максимальным взлетным весом с 3-ей позиции и в нормальном взлетном весе – с 1-ой и 2-ой. Возможно, что МиГ-29К способен и на большее, но, похоже, таких испытаний не проводилось, либо же автору о них ничего не известно.

С другой стороны, попадались сведения о том, что Су-33 получился слишком тяжелым для нашего ТАКР, и в ходе длительной эксплуатации полетная палуба подверглась деформации. Очень сложно сказать, насколько это корректная информация. Официального подтверждения этому автор не нашел. Возможно, полетная палуба ТАКР действительно деформировалась, но была ли в этом вина Су-33? Все же корабль испытывает массу нагрузок на корпус даже при небольшом волнении, и деформация палубы могла быть следствием каких-то погрешностей при проектировании корабля. При всем уважении к советской школе кораблестроения – такой «монстр» со сплошной полетной палубой СССР строил впервые и ошибки тут вполне возможны. Во всяком случае, говорить о том, что Су-33 был слишком тяжел для палубного самолета, нельзя – в конце концов, американский F-14 «Томкэт» имел еще большую массу, но без каких-либо проблем базировался на американских авианосцах.

Подводя итог, мы видим следующее. При прочих равных условиях на один и тот же авианесущий корабль можно базировать большее количество МиГ-29К нежели Су-33. Безусловно, по боевому радиусу и в качестве воздушного бойца Су-33 превосходил МиГ-29К, но это превосходство в значительной мере нивелировалось способностью МиГ-29К использовать ПТБ, новейшие боеприпасы для воздушного боя, а также более современным (хотя и не всегда более мощным) БРЭО. При этом МиГ-29К был многоцелевым самолетом, а Су-33 – нет.

Можно ли было исправить те досадные недостатки Су-33, которые мешали ему получить безоговорочное превосходство над МиГ-ом в части выполнения задач ПВО, а заодно уж и придать возможность использовать оружие «воздух-поверхность»? Вне всякого сомнения – можно. Так, например, модернизированные Су-27СМ способны применять РВВ-СД. В сущности, никто не мешал со временем превратить Су-33 из самолета 4-го поколения в поколение «4++», ОКБ Сухого именно это и собиралось сделать: палубный самолет 4-го поколения на первом этапе и его совершенствование на последующих.

И если бы мы рассуждали сейчас об авиагруппе некоего перспективного авианосца, то правильнее всего было бы строить ее на модификации Су-33, или же на смешанной авиагруппе их Су-33 и МиГ-29К. Однако же мы говорим о вполне конкретной ситуации начала 90-х годов – СССР распался, и совершенно ясно было, что «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» на долгое время останется единственным нашим ТАКР, способным принимать самолеты горизонтального взлета и посадки.

В условиях грядущего обвального сокращения численности ВМФ и морской ракетоносной авиации вопрос универсальности самолетов «Кузнецова» был чрезвычайно важен. В СССР вражескую АУС могли атаковать полки Ту-22М3, отряд АПЛ, надводные ракетные крейсера и т.д. При наличии столь многочисленных средств поражения действительно было правильно «затачивать» авиагруппу ТАКР в ПВО, с тем чтобы обеспечить воздушное прикрытие ударным силам. Но прошло буквально десятилетие, и военно-морская мощь СССР осталась лишь в памяти неравнодушных. В этих условиях способность МиГ-29К наносить удары по надводным целям могла качественно улучшить возможности Северного флота РФ. И кроме того – со времен развала СССР мы (к счастью!) так и не вступили в мировую «горячую» войну (хотя времена «холодной» войны уже вернулись). Конфликты приняли другую, ползучую, форму – Россия отстаивает свои интересы, давая отпор многочисленным «бармалеям», стремящимся превратить целый конгломерат арабских стран в безумный и пещерный «халифат». Для использования в локальных конфликтах, для «проекции силы» полезнее многоцелевой авианосец, чья авиагруппа способна уничтожать воздушные, наземные и надводные цели, а не только воздушные.

Таким образом, в конкретных условиях 1991 г МиГ-29К был предпочтительнее Су-33. Но на доводку самолета банально не хватило денег. А если бы деньги были, могли бы ОКБ Микояна в разумные сроки довести до серийного производства МиГ-29К?

Вне всякого сомнения – могли бы. Собственно говоря, они и продемонстрировали это, создавая МиГ-29К для ВМС Индии.

Продолжение следует...

P. S. Автор статьи высказывает особую благодарность Алексею "Даосу" за его указания на допущенные в предыдущей статье ошибки.

Освежим память и вспомним основные характеристики Як-141, МиГ-29К, Су-33, а также наиболее совершенных палубных самолетов иностранных держав – американского F/A-18E «Супер-Хорнет», французского «Рафаль-М». А заодно уж и МиГ-29КР, самолета, который был поставлен ВМФ РФ уже в 21 веке как основа авиагруппы ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Полезная нагрузка МиГ на 23,5% выше, чем у СВВП, при этом он на 12% и 27% быстрее у земли и на высоте соответственно. Практическая дальность на большой высоте с ПТБ у МиГ-29К (то есть, по сути, в истребительной конфигурации) выше, чем у Як-141 на 42,8%! По сути дела, именно эта цифра и характеризует разницу в боевых радиусах Як-141 и МиГ-29К при решении задач ПВО и, как видим, она очень сильно не в пользу Як-141. Кроме того, нагрузка на крыло Як-141 существенно больше, чем у МиГ-29К, тяговооруженность в «нормальном взлетном» весе – наоборот, ниже и также ниже скороподъемность. Правда, тяговооруженность, рассчитанная для максимального взлетного веса, все же ниже у МиГ-29К, и это несомненный плюс Як-141, но эффективность самолета в воздушном бою все же следует оценивать с позиций нормального взлетного веса, ведь до того, как вступить в бой, самолет проведет какое-то время в воздухе, тратя топливо на выход в район патрулирования и само патрулирование. Так что запасы топлива не будут полными (в конце концов ПТБ всегда можно сбросить), а если неприятель оказался в опасной близости и нужно срочно поднимать машины в воздух, нет никакого смысла перегружать самолеты ПТБ вообще.

У Як-141 меньше эксплуатационная перегрузка, меньше подвесок для вооружения, меньше практический потолок… вроде бы, отставание по каждому показателю в отдельности не выглядит фатальным, но СВВП отстает почти по всем показателям, и тут, конечно, количество уже переходит в качество. А в качестве единственного преимущества у Як-141 – возможность вертикальной посадки (все показатели самолета приведены при условии короткого взлета 120 м). Если же сопоставлять возможности Як-141 с нагрузкой при вертикальном взлете… тогда сравнение с МиГ-29К вообще не имеет никакого смысла за даже не явным, но подавляющим преимуществом последнего. Также Як-141 не имел каких-то особых плюсов по части специфики палубного самолета. Необходимость обеспечивать короткий взлет требовала наличия просторной полетной палубы. Да, для Як-141 не было необходимости в оснащении корабля аэрофинишерами, поскольку при вертикальной посадке они просто не нужны, но зато самолет требовал специальных посадочных мест, оснащенных особым теплостойким покрытием (оно требуется для полетной палубы авианосца, но для мест посадки СВВП требования к нему значительно выше, да и сам участок должен быть крепче – направленные вниз выхлопы – не шутка).

Но, если все описанное выше верно, как вообще Як-141 мог участвовать в «битве за палубу», описанной в предыдущей статье, ведь его отставание настолько очевидно? Этот, а также многие другие вопросы касательно Як-141 вызвали настолько оживленное обсуждение в комментариях, что, по мнению автора, их следует поднять еще раз.

Как мы уже говорили ранее, согласно Постановлению правительства, принятого в 1977 г., ОКБ Яковлева вменялось в обязанность создать сверхзвуковой истребитель-СВВП и представить его на государственные испытания в 1982 г. Яковлевцы засучили рукава и… начали разрабатывать самолет с единым подъемно-маршевым двигателем. То есть, по сути, яковлевцы взялись создавать ««Харриер», только лучше» - однодвигательный СВВП, способный достичь скорости 2 маха. Но скоро стало ясно, что подобный проект сталкивается с большим количеством сложностей и постепенно конструкторы вновь склонились к комбинированной силовой установке. Весной 1979 г они представили на рассмотрение комиссии МАП эскизный проект самолета с единым двигателем Р-79В-300, а также материалы по СВВП с комбинированной силовой. По результатам анализа комиссия дала указание ОКБ Яковлева создать эскизный проект истребителя-СВВП с комбинированной силовой установкой. В то же время работы по изучению возможностей, которые предоставляет СВВП взлет с коротким разбегом (ВКР), в стране только начинались – достаточно сказать, что впервые ВКР с палубы корабля производился только в декабре 1979 г.

Иными словами, на момент принятия решения об оснащении пятого ТАКР трамплином мы еще, по сути дела, не слишком хорошо представляли себе, каким будет Як-141 (единый двигатель, или комбинированная установка), не отработали еще ВКР для СВВП с комбинированной установкой, а уж о том, как поведут себя СВВП с тем или иным видом силовой установки при старте с трамплина – могли только теоретизировать. И на тот момент предполагалось, что использование трамплина существенным образом повысит возможности Як-141. Соответственно, в ноябре 1980 г главкомы ВВС и ВМФ утвердили уточнение к тактико-техническим требованиям Як-141, причем была поставлена задача обеспечить укороченный взлет с разбегом 120-130 м, взлет с трамплина и посадку с коротким пробегом. Что интересно – в ряде публикаций указывается, что на знаменитой НИТКЕ был выполнен трамплин с углом подъема 8,5 град, предназначенный для упрощенного энергосберегающего старта самолетов вертикального взлета Як-141. Но затем, когда стало ясно, что самолеты горизонтального взлета и посадки вполне способны освоить трамплинный старт, угол подъема трамплина был увеличен до 14,3 град.

Интересно, что еще даже и в 1982-1983 гг. возможность использования трамплина для Як-141 рассматривалась достаточно активно – в эти годы специалисты МАП и ВВС вели теоретические исследования увеличения возможностей Як-141 как при ВКР, так и при использовании трамплина. Интересно, что автору в комментариях к предыдущей статье цикла неоднократно указывали на то, что комбинированная установка Як-141 не представляет каких-то выгод при трамплинном старте по сравнению с ВКР (то есть коротким взлетом с горизонтальной поверхности). Автор не смог найти ни подтверждения, ни опровержения данному тезису, но дело в том, что на момент принятия решения об оснащении пятого ТАКР трамплином эта особенность Як-141, если и существовала, то во всяком случае известна еще не была.

Тем не менее... работа над ошибками! Приходится признать, что ранее выдвинутый автором тезис:

«по крайне мере в 1988 г выбор в пользу Су, МиГ или Як еще не был сделан»

некорректен в той части, что к 1988 г Як из «гонки» уже выбыл, а «спорили» меж собой разве что только МиГ и Су. Насколько можно судить, Як-141 окончательно проиграл «битву за палубу» пятого ТАКР (будущего «Адмирала флота Советского Союза Кузнецов») где-то в период 1982-1984 гг: в восемьдесят втором с трамплина (имеющего наклон 8,5 град) впервые стартовал МиГ-29, подтвердив тем самым возможность трамплинного старта для авиации горизонтального взлета и посадки, а в 1984 г полеты осуществляли (с трамплина под углом 14,3 град) и МиГ-29, и Су-27. Кроме этого, в 1984 г ушел из жизни самый могущественный сторонник СВВП - Д.Ф. Устинов.

Иными словами, наш пятый ТАКР изначально создавался как корабль-носитель СВВП, который должен был стать основой его авиагруппы. Трамплин предполагалось использовать для увеличения возможностей, базировавшихся на нем СВВП. Знания о том, насколько полезен (или бесполезен) трамплин для Як-141 на момент принятия решения (1979 г) у нас еще не было. Не исключено, что при принятии решения о «трамплинизации» пятого ТАКР еще не была даже определена принципиальная схема силовой установки Як-а (единый двигатель или комбинированная). Но с момента, когда была подтверждена возможность базирования на ТАКР самолетов горизонтального взлета (1982-84 гг.), обладающих куда лучшими ЛТХ нежели СВВП, Як-141 ушел «в тень» и был востребован в основном только как новый самолет для четырех ранее построенных ТАКР-ах: «Киева», «Минска», «Новороссийска» и «Баку», а также, быть может, «Москвы» и «Ленинграда».

Итак, Як-141 из гонки палубных истребителей для новейших ТАКР выбыл.

МиГ-29К или Су-33?

Надо сказать, что в СССР однозначного ответа на этот вопрос так и не прозвучало. С одной стороны, во второй половине 80-х годов комиссия МАП склонялась к МиГ-29К, в том числе и потому, что он был меньше и при прочих равных условиях позволял сформировать авиагруппу из большего количества машин, чем это было возможно для Су-27. В то же время, если мы посмотрим планы по формированию авиагруппы АТАКР «Ульяновск» (седьмого ТАКР СССР с атомной энергетической установкой и катапультами), то было два варианта ее комплектования: 24 Су-33 и 24 МиГ-29К, либо же 36 Су-27К. То есть Су-33 присутствовал в составе авиагруппы на постоянной основе.

Рассмотрим данные вышеприведенной таблицы. Первое, что бросается в глаза – несмотря на то, что Су-33 тяжелее, он занимает не настолько уж больше места, чем МиГ-29К, как это может показаться. Со сложенными крыльями и оперением Су-33 «вписывается» в квадрат площадью 156,8 м2, в то время как МиГ-29К – в квадрат площадью 135,5 м2, то есть разница составляет всего лишь 15,7%. Кроме этого, в ангаре самолеты стоят не по квадратам, а примерно вот так:

Да и по массе… Все же масса пустого Су-33 только на 26% больше массы пустого МиГ-29К. Поэтому тезис о меньшей вместимости Су-33 в сравнении с МиГ-29К нуждается в дальнейшем изучении – понятно, что в один и тот же ангар МиГ-29К должно войти больше, чем Су-33, но... в полтора-два раза? Если такие ограничения действительно есть, то они, по всей видимости, связаны не только с геометрическими размерами самолетов.

Следующий очень интересный показатель, это масса топлива. Внутренние топливные баки Су-33 на 65% более вместительны, чем у МиГ-29К – 9 400 кг против 5 670 кг. В результате более тяжелый самолет имеет значительно большую практическую дальность – на большой высоте Су-33 способен преодолеть 3 000 км, а МиГ-29К – только 1 650 км, то есть почти в два раза меньше.

Однако МиГ-29К может нести ПТБ, а вот конструкцией Су-33 этого, к сожалению, не предусмотрено. В то же время практическая дальность МиГ-29К с ПТБ составляет все те же 3 000 км, что и у Су-33. А это, в свою очередь, означает, что боевой радиус у МиГ-29К с ПТБ в варианте для решения задач ПВО (скажем, с двумя УРВВ средней и таким же количеством ракет малой дальности) будет вполне сопоставим с боевым радиусом Су-33 с той же нагрузкой. Конечно, Су-33 сможет взять большее количество ракет, но тогда его боевой радиус уменьшится. Конечно, если бы существовала возможность подвесить ПТБ на Су-33, то его практическая дальности и боевой радиус оказались бы куда выше, чем у МиГ-29К, но Су-33 ПТБ не несет.

В качестве истребителя маневренного боя Су-33, по всей видимости, имеет предпочтение. У него меньше нагрузка на крыло, но при этом его тяговооруженность выше, чем у МиГ-29К. Что до скороподъемности, то данных по Су-33 автору найти не удалось, но у разных модификаций Су-27 она составляла 285-300 м/сек, у МиГ-29К – 300 м/сек. Конечно, Су-33 был тяжелее Су-27, но зато он имел ПГО, добавлявшее ему скороподъёмности, так что можно предполагать, что по этому показателю между МиГ-29К и Су-33 существовал примерный паритет. Скорость этих двух истребителей равна и у земли, и на высоте. Но в целом преимущество в воздушном бою должен был иметь Су-33.

Однако это не означает, что МиГ-29К был каким-то ущербным среди палубных самолетов мира. Если мы сравним те же показатели у МиГ-29К, «Супер Хорнета» и «Рафаля-М» то увидим, что детище ОКБ МиГ имеет существенное превосходство над американским палубным истребителем буквально по всем параметрам, а французский «Рафаль-М» выигрывает в нагрузке на крыло, проигрывая в скорости и тяговооруженности при почти равной скороподъемности (преимущество «француза» всего 1,7%).

И вот тут нужно сделать одну крайне важную оговорку. Дело в том, что при составлении таблицы автор сделал два больших допущения в пользу иностранных истребителей. Первое из них заключается вот в чем: все реактивные двигатели современных истребителей имеют два показателя мощности (и тяги) – максимальная мощность, которую двигатель развивает в бесфорсажном режиме и максимальная мощность при форсаже. Однако для отечественных двигателей палубных самолетов был введен еще и третий, особый режим работы, необходимый для обеспечения взлета, или же ухода на второй круг при неудачной попытке посадки. Так, например, максимальная бесфорсажная тяга двигателя Су-33 составляла 7 670 кгс., максимальная форсажная – 12 500 кгс, а особый режим – 12 800 кгс. У двигателя МиГ-29К эта разница была еще больше – максимальная форсажная тяга 8 800 кгс, а в особом режиме – до 9 400 кгс.

Вне всякого сомнения, особый режим предназначался именно для обеспечения взлетно-посадочных операций. Но разве не мог пилот Су-33 или МиГ-29К в ключевой момент боя использовать «особый» режим? Насколько известно автору, никаких технических ограничений на это не было. Тем не менее в представленной выше таблице автор рассчитал тяговооруженность самолетов именно от максимального форсажного режима, а не от «особого». Даже и в этом случае мы видим превосходство отечественных истребителей над иностранными по данному параметру, а с учетом «особого» режима это преимущество было бы еще выше.

Второе допущение заключается в том, что удельную нагрузку на крыло автор считал самостоятельно по формуле «нормальная (максимальная) взлетная масса самолета, деленная на площадь крыла». Для иностранных истребителей это правильно, а вот для отечественных – нет. Одна из многочисленных особенностей конструкции Су-27 и МиГ-29 (и всех самолетов их семейств) заключалась в том, что подъемную силу в ней генерировало не только крыло, но и сам фюзеляж. А это означает, что на крыло в расчете следовало бы относить не всю, а только часть массы самолета (или же в расчете к площади крыла приплюсовать площадь «несущего» фюзеляжа). Иными словами, нагрузка на крыло отечественных истребителей меньше, чем в таблице – хотя насколько меньше, автор сказать не может.

Таким образом МиГ-29К в качестве самолета ПВО по своим летно-техническим данным, конечно, уступал Су-33. Но при этом он находился вполне на уровне французского «Рафаля-М» и превосходил основной палубный истребитель США – «Супер Хорнет». Меньший боевой радиус МиГ-29К вполне компенсировался возможностью нести ПТБ. Таким образом, МиГ-29К вполне способен был решать задачи ПВО, хотя и с несколько меньшей эффективностью, нежели Су-33.

Тут правда может возникнуть вопрос – а что же это американские и французские конструкторы такие «темные» и создают заведомо неконкурентоспособные самолеты? На самом деле это, конечно, не так. Просто нужно помнить, что МиГ-29К и «Супер Хорнет» и «Рафаль-М» - это все же не чистые истребители, а истребители-бомбардировщики. И если мы внимательно посмотрим таблицу, то увидим, что американский и французский самолеты заметно превосходят МиГ в качестве ударных машин. То есть МиГ-29К – это скорее истребитель, чем бомбардировщик, а вот «Супер Хорнет» - скорее бомбардировщик, чем истребитель. Французский и американский самолеты не то, чтобы сильно хуже, но акценты на них расставлены иным образом и это давало нашим самолетам, создаваемым «с уклоном в ПВО», преимущество в воздушном бою.

Но вернемся к нашим самолетам. Дело в том, что все наши выводы о преимуществе Су-33 перед МиГ-29К сделаны только на основе их летно-технических данных, но не бортового оборудования, а здесь у МиГ-29К было заметное преимущество. С одной стороны, размеры и габариты МиГ-29К, конечно, накладывали большие ограничения на возможности устанавливаемого на нем оборудования. Так, например, на Су-33 размещалась РЛС Н001К – корабельный вариант Н001, устанавливавшейся на сухопутные Су-27. Данная РЛС способна была обнаруживать цель типа «истребитель» с ЭПР 3 м2 на дальности 100 км в переднюю, и 40 км – заднюю полусферы, при этом сектор обзора по азимуту составлял 60 град. БРЛС сухопутного МиГ-29 первых серий могла обнаружить подобную цель на дистанции 70 км, имея сектор обзора по азимуту 70 град., т.е. несколько больший, чем РЛС Су-27. Однако же МиГ-29К создавался на базе МиГ-29М, то есть модернизированного, и на нем должна была устанавливаться новая РЛС Н010, у которой дальность обнаружения истребителя в ППС составляла 80 км. Это все еще меньше, чем обеспечивала Н001К, но зато сектор обзора по азимуту Н010 был увеличен до 90 град., то есть пилот МиГ-29К мог сканировать значительно больший сектор пространства.

Таким образом, бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-29К было более совершенным, и, хотя по отдельным параметрам все же не дотягивало до БРЭО Су-33, но «отыгрывалось» в иных, быть может, не столь заметных, но важных областях. Но были у МиГ-29К и крайне ощутимые преимущества, такие, как возможность использования новейших на тот момент ракет класса «воздух-воздух» Р-77, экспортный вариант которых назывался РВВ-АЕ.

Как известно, американцы длительное время использовали в качестве ракет средней дальности «Спэрроу», но ее эффективность вызывала множество нареканий. В итоге «сумрачный американский гений» создал чрезвычайно удачную ракету AMRAAM, значительно превосходившую свою предшественницу. Аналогом «Спэрроу» в СССР стало семейство ракет Р-27, которое, увы, с появлением AMRAAM оказалось устаревшим. В ответ конструкторы СССР создали Р-77 и не приходится сомневаться в том, что на момент своего появления она по своим боевым возможностям была вполне сопоставима с AMRAAM. Так вот, прицельный комплекс МиГ-29К способен был применять Р-77, в то время как Су-33 – нет, и вынужден был довольствоваться старыми Р-27. Разумеется, возможность использовать новейшие боеприпасы воздушного боя значительно сокращало разрыв в боевых качествах Су-33 и МиГ-29К.

Общеизвестно, что МиГ-29К в отличие от Су-33 был «универсальным солдатом» и мог использовать достаточно широкую номенклатуру вооружения класса «воздух-поверхность», в то время как возможности Су-33 ограничивались свободнопадающими бомбами и НУР. Но есть некоторое подозрение, что способность РЛС МиГ-29К хорошо видеть потенциальные цели на фоне подстилающей поверхности позволяла МиГ-29К выявлять и контролировать такие цели, как, например, низколетящие над морем противокорабельные ракеты лучше, чем это могла сделать РЛС Су-33. Впрочем, последнее утверждение – это только догадки автора.

Что же касается палубной специфики, то здесь все достаточно интересно. Так, например, в «Су-33. Корабельная эпопея» А.В. Фомина, которого рецензировал не только генеральный конструктор ОКБ Сухого В.П. Симонов, но и генерал-полковник В.Г. Дейнека, указывается следующее – что создатели Су-33 при переделке планера самолета учли палубную специфику, в то время как создатели МиГ-29К все свое внимание вынуждены были уделять новейшему оборудованию и двигателям своего самолета, и оставили планер почти тем же, что и у сухопутного МиГ-а. В результате этого Су-33, несмотря на свои размеры, имел меньшую посадочную скорость и был, по мнению А.В. Фомина, удобнее для летчиков при выполнении взлетно-посадочных операций.

Автору сложно судить, насколько это справедливо, но во всяком случае, если МиГ-29К был хуже, то не настолько, чтобы сделать его непригодным для базирования на ТАКР.

Су-33 часто упрекают в неспособности взлетать в максимальной нагрузке с палубы ТАКР. Это не совсем верно. Всего у «Адмирала флота Советского Союза Кузнецова» имеется три взлетных позиции: первая, вторая (с длиной пробега 105 м, по другим данным – 90 м) и «длинная» третья – 195 (180) м. Согласно расчетам, с третьей позиции Су-33 мог стартовать с полным запасом топлива и ракетами «воздух-воздух» на всех 12 подвесках (предполагалось, что его масса при этом составит 32 т) и с максимальной взлетной массой (33 т), а с первых двух – при взлетной массе от 25 до 28 тонн. Напомним, что нормальная взлетная масса Су-33 равна 22,5 т.

При этом испытания показали, что при скорости ТАКР в 7 узлов и на волнении в 4-5 балов Су-33 уверенно стартует с 1-ой и 2-ой позиций с полным запасом топлива и 4 ракетами «воздух-воздух», т.е. со взлетной массой около 30 т. В то же время с третьей позиции при скорости 15 узлов Су-33 стартовал с полным запасом топлива и 12 УР «воздух-воздух», взлетная масса составила 32 200 кг. С другой стороны, нужно понимать, что взлет с «коротких» позиций при весе Су-33 около 30 тонн осуществляли настоящие асы, высококвалифицированные летчики-испытатели: А.Ю. Семкин и известный на весь мир В.Г. Пугачев. Вне всякого сомнения, палубные летчики – настоящая элита, но автору неизвестно, разрешен ли им взлет с такой массой Су-33 с 1-ой и 2-ой позиций.

Что касается МиГ-29К, то здесь все достаточно просто – самолеты этого типа могут взлетать с максимальным взлетным весом с 3-ей позиции и в нормальном взлетном весе – с 1-ой и 2-ой. Возможно, что МиГ-29К способен и на большее, но, похоже, таких испытаний не проводилось, либо же автору о них ничего не известно.

С другой стороны, попадались сведения о том, что Су-33 получился слишком тяжелым для нашего ТАКР, и в ходе длительной эксплуатации полетная палуба подверглась деформации. Очень сложно сказать, насколько это корректная информация. Официального подтверждения этому автор не нашел. Возможно, полетная палуба ТАКР действительно деформировалась, но была ли в этом вина Су-33? Все же корабль испытывает массу нагрузок на корпус даже при небольшом волнении, и деформация палубы могла быть следствием каких-то погрешностей при проектировании корабля. При всем уважении к советской школе кораблестроения – такой «монстр» со сплошной полетной палубой СССР строил впервые и ошибки тут вполне возможны. Во всяком случае, говорить о том, что Су-33 был слишком тяжел для палубного самолета, нельзя – в конце концов, американский F-14 «Томкэт» имел еще большую массу, но без каких-либо проблем базировался на американских авианосцах.

Подводя итог, мы видим следующее. При прочих равных условиях на один и тот же авианесущий корабль можно базировать большее количество МиГ-29К нежели Су-33. Безусловно, по боевому радиусу и в качестве воздушного бойца Су-33 превосходил МиГ-29К, но это превосходство в значительной мере нивелировалось способностью МиГ-29К использовать ПТБ, новейшие боеприпасы для воздушного боя, а также более современным (хотя и не всегда более мощным) БРЭО. При этом МиГ-29К был многоцелевым самолетом, а Су-33 – нет.

Можно ли было исправить те досадные недостатки Су-33, которые мешали ему получить безоговорочное превосходство над МиГ-ом в части выполнения задач ПВО, а заодно уж и придать возможность использовать оружие «воздух-поверхность»? Вне всякого сомнения – можно. Так, например, модернизированные Су-27СМ способны применять РВВ-СД. В сущности, никто не мешал со временем превратить Су-33 из самолета 4-го поколения в поколение «4++», ОКБ Сухого именно это и собиралось сделать: палубный самолет 4-го поколения на первом этапе и его совершенствование на последующих.

И если бы мы рассуждали сейчас об авиагруппе некоего перспективного авианосца, то правильнее всего было бы строить ее на модификации Су-33, или же на смешанной авиагруппе их Су-33 и МиГ-29К. Однако же мы говорим о вполне конкретной ситуации начала 90-х годов – СССР распался, и совершенно ясно было, что «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» на долгое время останется единственным нашим ТАКР, способным принимать самолеты горизонтального взлета и посадки.

В условиях грядущего обвального сокращения численности ВМФ и морской ракетоносной авиации вопрос универсальности самолетов «Кузнецова» был чрезвычайно важен. В СССР вражескую АУС могли атаковать полки Ту-22М3, отряд АПЛ, надводные ракетные крейсера и т.д. При наличии столь многочисленных средств поражения действительно было правильно «затачивать» авиагруппу ТАКР в ПВО, с тем чтобы обеспечить воздушное прикрытие ударным силам. Но прошло буквально десятилетие, и военно-морская мощь СССР осталась лишь в памяти неравнодушных. В этих условиях способность МиГ-29К наносить удары по надводным целям могла качественно улучшить возможности Северного флота РФ. И кроме того – со времен развала СССР мы (к счастью!) так и не вступили в мировую «горячую» войну (хотя времена «холодной» войны уже вернулись). Конфликты приняли другую, ползучую, форму – Россия отстаивает свои интересы, давая отпор многочисленным «бармалеям», стремящимся превратить целый конгломерат арабских стран в безумный и пещерный «халифат». Для использования в локальных конфликтах, для «проекции силы» полезнее многоцелевой авианосец, чья авиагруппа способна уничтожать воздушные, наземные и надводные цели, а не только воздушные.

Таким образом, в конкретных условиях 1991 г МиГ-29К был предпочтительнее Су-33. Но на доводку самолета банально не хватило денег. А если бы деньги были, могли бы ОКБ Микояна в разумные сроки довести до серийного производства МиГ-29К?

Вне всякого сомнения – могли бы. Собственно говоря, они и продемонстрировали это, создавая МиГ-29К для ВМС Индии.

Продолжение следует...

P. S. Автор статьи высказывает особую благодарность Алексею "Даосу" за его указания на допущенные в предыдущей статье ошибки.

Автор: Андрей из Челябинска