«Не по своей вине». Крейсера-неудачники «Варяг» и «Аврора»

В истории российского флота не так много кораблей, которые знают практически все. Кораблей, одно упоминание о которых пробуждает в сердце гордость за русских моряков. «Наверх, вы, товарищи, все по местам…» и «Дремлет притихший северный город…» Да, песни. Особенно первая.

Наверное, если сегодня спросить любого гражданина СССР, России или бывших советских республик, какие корабли русского флота самые известные, самые популярные, то в списке обязательно будут два крейсера: "Варяг" и "Аврора".

Сегодня мы хотим посмотреть с высоты прошедших лет не столько на сами корабли, сколько на карму. Если она есть у кораблей (а бытует мнение, что есть).

И, самое главное, о понимании подвига как такового. Естественно, исходя из всего, пара слов достанется и рекламе.

Начинаем.

Итак, два бронепалубных крейсера, «Варяг» и «Аврора», оба принадлежали к крейсерам первого ранга, по времени постройки фактически ровесники. Первый – в 1901 году, второй – в 1903-м. «Варяг» — американец чистых кровей, «Аврора» — русская.

О подвиге "Варяга" известно практически всё. Особенно для тех, кто не верит комментариям "историков". Для остальных история уже красиво изменена. И не в 1954 году, а значительно раньше.

27 января 1904 года японская эскадра в составе 1 броненосного, 5 легких крейсеров и 8 миноносцев блокировала в корейском порту Чемульпо (ныне Инчхон) российский крейсер "Варяг" и канонерскую лодку "Кореец". Японский адмирал Уриу выдвинул требование русским морякам выйти из порта. Иначе корабли будут атакованы прямо на рейде.

На рейде этого нейтрального порта стояли «не при делах» французские, американские, итальянские корабли. В предстоящей заварухе досталось бы всем без исключения, Цусимы еще не было, в умении японцев стрелять точно все сомневались.

Не то чтобы паника, но Рудневу дали понять, что русско-японские разборки всем до ватерлинии.

Для выхода в море "Варягу" и "Корейцу" было необходимо пройти узкий 20-мильный фарватер под огнем японских кораблей. Это понимал, и капитан "Варяга" Руднев, и японский адмирал Уриу. Это понимали все матросы и офицеры. Адмирал Уриу выдвинул ультиматум о сдаче кораблей в плен. Но русские решили драться.

Описывать поминутно ход боя не будем. Это действительно бой! Всего час ожесточенного обстрела в обе стороны. Или целый час? Просто несколько цитат из рапорта Руднева. Рапорт как документ весьма спорный, понятно, что Руднева потом во многом словили на неправде, но все-таки:

"В 11 часов 45 минут с крейсера «Асама» был сделан первый выстрел из 8-дюймового орудия, вслед за которым вся эскадра открыла огонь".

"...произведя пристрелку, открыли огонь по «Асама» с расстояния 45 кабельтов. Один из первых снарядов японцев, попав в крейсер, разрушил верхний мостик, произведя пожар в штурманской рубке, и перебил фок-ванты, причем были убиты дальномерный офицер мичман граф Нирод и все дальномерщики станции №1 (пo окончании боя найдена одна рука графа Нирода, державшая дальномер)"…

"…Убедившись после осмотра крейсера в полной невозможности вступить в бой и не желая дать неприятелю возможность одержать победу над полуразрушенным крейсером, общим собранием офицеров решили потопить крейсер, свезя раненых и оставшуюся команду на иностранные суда, на что последние изъявили полное согласие вследствие моей просьбы"…

Сегодня не модно цитировать российских императоров. Эту традицию мы нарушим. Более того, процитируем не тронную речь, а тост. Именно тост, который произнес Николай II на торжественном обеде в Зимнем дворце в апреле 1904 года:

"Я счастлив, братцы, видеть вас всех здоровыми и благополучно вернувшимися. Многие из вас своей кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов ваших предков, дедов и отцов, которые совершили их на «Азове» и «Меркурии»; теперь и вы прибавили своим подвигом новую страницу в историю нашего флота, присоединили к ним имена «Варяга» и «Корейца». Они также станут бессмертными. Уверен, что каждый из вас до конца своей службы останется достойным той награды, которую я вам дал. Вся Россия и я с любовью и трепетным волнением читали о тех подвигах, которые вы явили под Чемульпо. От души спасибо вам, что поддержали честь Андреевского флага и достоинство Великой Святой Руси. Я пью за дальнейшие победы нашего славного флота. За ваше здоровье, братцы!"

Такова красивая история подвига "Варяга". Но смущает реакция офицеров императорского флота России, да и вообще армии. Читая их воспоминания понимаешь, что подвиг "Варяга", с точки зрения флотских офицеров, скорее преступление. И действия командира крейсера, мягко говоря, не профессиональны. А прямо говоря — преступны. И место Руднева не в галерее почета, а на скамье подсудимых.

Дело в том, что, согласно Морскому уставу Российской империи, сдача корабля или затопление его без боя является должностным преступлением. Напомним, "Варяг" был затоплен на мелководье после оценки повреждений. После боя. Затоплен, но не взорван. Что позволило японцам поднять корабль и ввести его в состав собственного флота уже на следующий год.

К Рудневу есть и другие вопросы. Почему крейсер "Варяг" шел в бой вместе с тихоходной канонеркой "Кореец"? Командир "Варяга" решил усилить собственную артиллерию пушками с "Корейца"? Или все-таки под маркой защиты экипажа "Корейца", которая выполнена блестяще, потерь нет, решил не использовать преимущества крейсера в скорости?

Нет ответа и на ещё более простой вопрос. А что помешало "Варягу" выйти в море ночью? Скорость корабля позволяла уйти в открытое море и уже там дать если не серьезный бой врагу, то полный ход?

Шанс, кстати, был. Как бы ни критиковали американские котлы, кратковременно «Варяг» мог выдать не свои обычные 16 узлов, а заявленные 24. Или показанные на 12-часовых испытаниях в 1900 году 23,2 узла.

Из всей японской банды только "англичане" «Чиода» и «Асама» могли что-то противопоставить в плане скорости. 20-21 узел.

Руднев явно не Ушаков. Не зря в воспоминаниях штурмана "Варяга" Баренса упоминается ожидание близкого военного трибунала для офицеров корабля по возвращению на Родину.

Но тогда возникают вопросы к императору Николаю. Как же тост? Как же беспрецедентное для Российской империи награждение офицеров и нижних чинов? Никогда в России за подвиг, какой бы он не был, не награждали дважды и даже трижды. Это без учета всяческих подарков и прочих почестей.

Необходимо напомнить о наградах. Все офицеры и гражданские чины были награждены орденами Святого Георгия 4 степени. Нижние чины награждены знаками отличия Военного ордена 4 степени (двое 3 степени).

Далее, все участники боя были награждены специальной медалью "За бой "Варяга" и "Корейца". Кроме этого, офицеры получили очередные ордена с мечами. Всем нижним чинам императором были подарены именные часы! И специально выпущенный набор посуды с царского обеда все приглашенные могли забрать на память.

Но и это не всё! В 1954 году, уже в СССР, оставшиеся в живых 15 моряков с "Варяга" и "Корейца" в честь 50-летия боя были награждены советской медалью "За отвагу"! Позднее орденами и медалями были награждены ещё 139 ветеранов-моряков с «Варяга» и «Корейца».

Какой вывод можно сделать из найденных сведений?

Увы, но правы были те моряки-ветераны. Подвиг можно "сделать" далеко от поля боя. Достаточно использовать прессу, государственное поощрение, ресурсы государства вообще. И Николай II именно так и поступил в 1904 году.

С русско-японской войной у Николая не получилось, мягко говоря. Нужны были подвиги. И подвиг "Варяга", подвиг нижних чинов при полном непрофессионализме командования был специально "раскручен" в СМИ того времени. Более того, он был "раскручен" на государственном уровне.

Знакомо? Вполне.

Вот тут как не вспомнить претензии к Сталину и советским деятелям. О «выдуманных» подвигах и так далее. У кого учились? То-то и оно…

Но даже при всей мощи пропаганды того времени подвиг "Варяга" и "Корейца" негативно отразился на моральном состоянии армии. Можно, возможно с некоторой натяжкой, говорить о первой дискредитации российских орденов и медалей.

Правда, время, лучший врач, свое дело все-таки сделало. Сегодня история "Варяга" для большинства изучена по песням "Плещут холодные волны" и "Врагу не сдается наш гордый "Варяг". И воспринимаем мы подвиг все-таки как подвиг матросов. Подвиг простых русских мужиков. Которые не струсили (как всегда, впрочем) и пошли в бой на превосходящие силы противника.

А Руднев… Как командир – очень неоднозначный персонаж, если честно. Через 100 с лишним лет его «подвиг» вообще выглядит сомнительно. На грани предательства, если честно.

Да, вышел в море, вроде бы принял бой. Ну пострелял в сторону врага, по крайней мере. Подставил крейсер под снаряды, попортил слегка.

И вернувшись, затопил. Не взорвал погреба, чтобы врагу точно не досталось, как в случае с «Корейцем», а тихонечко затопил на мелководье.

Наверное, чтобы потом легче поднять было. Не уточняем, кому, хотя это были японцы.

Кстати, об ордене «Восходящего солнца» тоже поговорить можно. За что? За час мужества? Или за "подгон" крейсера?

Тут стоит вспомнить, что в приснопамятном 1905 году «Варяг» был японцами мало того что поднят, ровно через полтора года, 8 августа так еще и введен в строй. В 1907 году.

А что же крейсер революции? Ведь "Аврора" тоже участвовала в русско-японской войне. Более того, для этого совершила для этого может, и не героический переход на Дальний Восток из Петербурга, но... Явно предназначен этот крейсер был для другого и не просто "выполнял круиз" в Индийском и Тихом океанах.

Итак, командир крейсера капитан первого ранга Евгений Романович Егорьев. Командовал до "Авроры" четырьмя кораблями. Все корабли были отличными. Специалист именно по восточным морям и Тихому океану.

Корабль был зачислен в эскадру контр-адмирала З. Роженственского. В сентябре 1904 года направлен на выручку русским войскам в Порт-Артуре. То, что делал экипаж "Авроры" во время перехода, до сих пор вызывает восхищение. Корабль в местах угольных погрузок неизменно брал на борт двойную норму. 1300 тонн! И в океан...

Не лезем в мемуары, но поверьте, там воспоминания исключительно о слаженности экипажа и хорошем боевом духе. Понятно, что потом могли и переписать, но… На совести писавших.

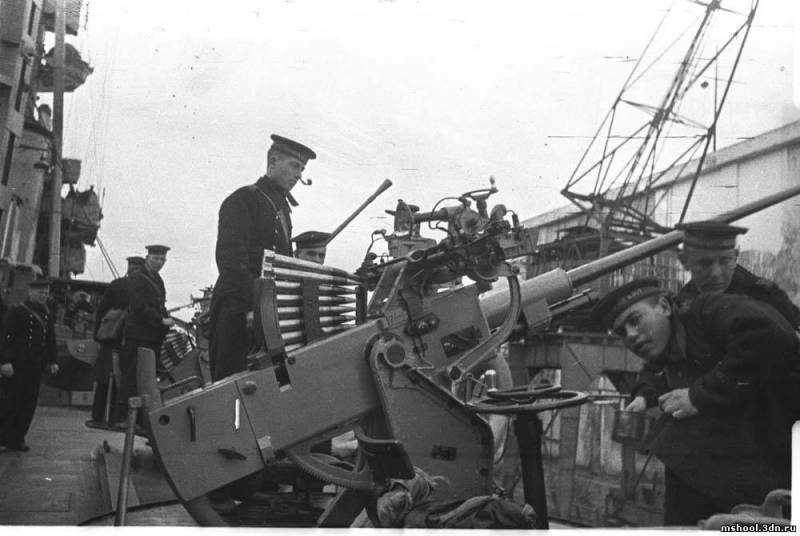

У Цусимы эскадра встретилась с японцами. Эскадра была разгромлена. Это знают все. А что "Аврора"? А у «Авроры» был 6-часовой бой. Защита транспортов. 6 часов драки с противником. И не просто противником, там хватало реально выше крыши. Отряды крейсеров Дева, Уриу (уже вкусившего победы над «Варягом») и Того-младшего. 6 часов непрерывного обстрела.

Погиб командир корабля капитан первого ранга Егорьев. Погибло 14 матросов. Ранено 83 человека. Но корабль жил и сражался.

Для сравнения, потери на «Варяге» были более существенные: 1 офицер и 30 матросов убиты, 6 офицеров и 85 матросов ранены и контужены, ещё около 100 человек получили лёгкие ранения.

На филлипинских островах "Аврора", вместе с другими кораблями ("Олег" и "Жемчуг") была интернирована по требованию правительства США и с личного разрешения Николая Второго. Там корабль встретил окончание войны и подписание Портсмутского договора. Во время интернирования экипаж залечивал раны, как свои, так и корабля. 10 октября 1905 года «Аврора» направилась в Россию.

В это время случилось то, о чем мало говорят в современной истории. Командир крейсера, капитан первого ранга Никольский и старший офицер крейсера Огранович, наводя порядок на палубе, открыли стрельбу из револьверов по матросам. Два человека были ранены легко, один — смертельно.

Никольский и Огранович дорого заплатили за это. Они были убиты матросами за отказ нести красный флаг. Никольский – выстрелом в голову, Огранович – ударом штыка в горло.

Так, собственно, экипаж крейсера и стал «красным», принимая впоследствии участие в митингах и прочих мероприятиях большевиков.

Ну и собственно, «тот самый» холостой выстрел 25 октября 1917 года… Как итог.

Сложно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба «Авроры». Крейсер, который уже в Первую мировую был устаревшим, к концу 30-х годов, совершив несколько дальних походов в качестве учебного корабля, стал просто непригоден к эксплуатации. Было принято решение о списании корабля и присвоении его имени новому крейсеру. Но... помешала война.

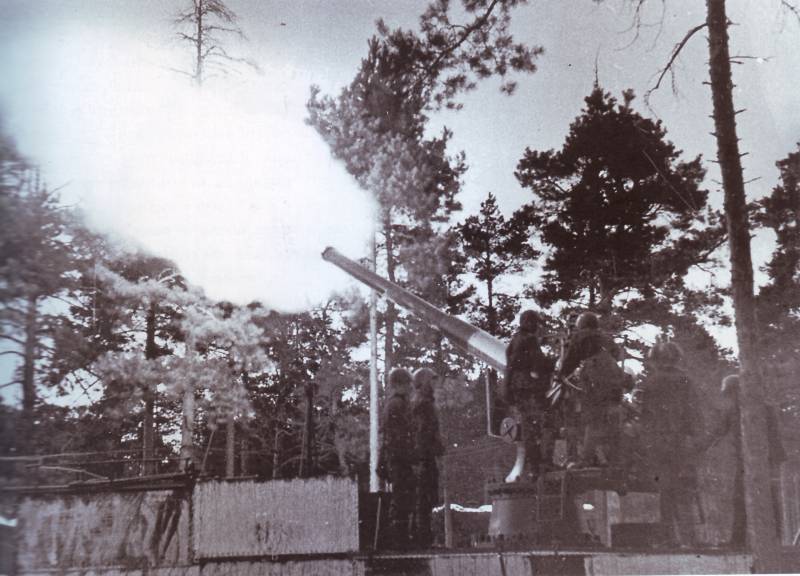

"Аврора" стала плавучей базой подводных лодок Балтийского флота. Орудия с крейсера сняли. Именно эти 130-мм орудия стали той знаменитой батарей, которая стояла между поселком Можайский (Дудергофом) и Киевским шоссе. Батарея «А» — «Аврора». 12 километров фашистской смерти. И матросской тоже. Почти никто из этой батареи не выжил.

Кстати, некоторые из читателей помнят о раритете обороны Ленинграда, бронепоезде "Балтиец". Главное орудие бронепоезда, 130-мм пушка, была тоже с "Авроры"! И корабли Чудской военной флотилии по большей части вооружались "авроровскими" пушками малого калибра.

Но крейсер, даже без основного вооружения, воевал. В г. Ломоносов (Ораниенбаум) сохранились свидетельства очевидцев о действиях моряков "Авроры" против немецкой авиации. И о сбитых ими самолетах. Именно в Ораниенбауме крейсер получил "смертельные" ранения. Корпус корабля был пробит во многих местах как бомбами, так и снарядами. Возникла опасность переворачивания на правый борт (крен достигал 23 градуса).

Команда корабля превратила корабль в крепость, открыв кингстоны по левому борту и посадив крейсер на грунт на ровном киле. И в таком положении корабль продолжал драться до сентября 1944 года, и только потом был переведен для ремонта в Ленинград.

Правда, снова не повезло капитану. Видя бессмысленность дальнейшего пребывания экипажа на борту судна, капитан 3-го ранга Саков своей властью разместил моряков в безопасном месте на берегу, оставив на «Авроре» постоянную вахту у зенитных орудий. За это командир крейсера был арестован и вскоре расстрелян по обвинению в «паникёрстве» и «бегстве с корабля».

Понятно, что таких историй во время войны случалось и будет случаться множество. Но возникает простой вопрос. Почему никто не рассказывает молодежи об истории "Авроры" после "исторического выстрела"?

Крейсер-герой «Варяг», трогать который запрещено кем-то и когда-то. И «крейсер революции» «Аврора», которому место на свалке истории, как считают некоторые...

Крейсер, который за свою боевую жизнь реально воевал около часа, и крейсер, который воевал три (!) войны. Не участвовал в войне, а именно воевал!

И вот здесь возникает вопрос: а кто герои? Кого мы должны возвеличивать и ставить в пример?

Нет, понятно, что «волны морские прославят в веках геройскую гибель «Варяга»…». А может, все-таки люди? Тем более, что геройской гибелью весьма криворуко исполненное затопление крейсера может назвать только совсем уж упоротый пропагандист.

Люди. К матросам «Варяга» нет никаких претензий. Но коль речь зашла о людях, то что можно сказать про матросов «Авроры»? Тех, что дрался при Цусиме. Тех, кто дрался в Первую мировую на Балтике. Тех, кто в Великую Отечественную, выпустив последний снаряд, брал в руки винтовку, потому что немцы уже врывались на позиции батареи.

А ведь те моряки-ветераны вполне могли оказаться правы. Когда-то должно настать время, когда придется доказывать обратное. И славить не по написанным сценариям, а по делам людским. Возможно? Вполне.

Сегодня ценность того холостого выстрела уже не кажется чем-то эпохальным. Если уж совсем серьёзно – да, выстрел скорее был политической штукой, за который славить можно, но…

Но были сотни других выстрелов. При Цусиме, в Моонзундском архипелаге, под Ленинградом и в ленинградское же небо, запятнанное черными крестами самолетов. И жизни матросов, сгоревшие в огне трех войн.

Что ценнее? Что нужно помнить? И что мы будем помнить?

Наверное, если сегодня спросить любого гражданина СССР, России или бывших советских республик, какие корабли русского флота самые известные, самые популярные, то в списке обязательно будут два крейсера: "Варяг" и "Аврора".

Сегодня мы хотим посмотреть с высоты прошедших лет не столько на сами корабли, сколько на карму. Если она есть у кораблей (а бытует мнение, что есть).

И, самое главное, о понимании подвига как такового. Естественно, исходя из всего, пара слов достанется и рекламе.

Начинаем.

Итак, два бронепалубных крейсера, «Варяг» и «Аврора», оба принадлежали к крейсерам первого ранга, по времени постройки фактически ровесники. Первый – в 1901 году, второй – в 1903-м. «Варяг» — американец чистых кровей, «Аврора» — русская.

Крейсер "Варяг" и броненосец "Полтава" на рейде Порт-Артура

О подвиге "Варяга" известно практически всё. Особенно для тех, кто не верит комментариям "историков". Для остальных история уже красиво изменена. И не в 1954 году, а значительно раньше.

27 января 1904 года японская эскадра в составе 1 броненосного, 5 легких крейсеров и 8 миноносцев блокировала в корейском порту Чемульпо (ныне Инчхон) российский крейсер "Варяг" и канонерскую лодку "Кореец". Японский адмирал Уриу выдвинул требование русским морякам выйти из порта. Иначе корабли будут атакованы прямо на рейде.

На рейде этого нейтрального порта стояли «не при делах» французские, американские, итальянские корабли. В предстоящей заварухе досталось бы всем без исключения, Цусимы еще не было, в умении японцев стрелять точно все сомневались.

Не то чтобы паника, но Рудневу дали понять, что русско-японские разборки всем до ватерлинии.

Для выхода в море "Варягу" и "Корейцу" было необходимо пройти узкий 20-мильный фарватер под огнем японских кораблей. Это понимал, и капитан "Варяга" Руднев, и японский адмирал Уриу. Это понимали все матросы и офицеры. Адмирал Уриу выдвинул ультиматум о сдаче кораблей в плен. Но русские решили драться.

Описывать поминутно ход боя не будем. Это действительно бой! Всего час ожесточенного обстрела в обе стороны. Или целый час? Просто несколько цитат из рапорта Руднева. Рапорт как документ весьма спорный, понятно, что Руднева потом во многом словили на неправде, но все-таки:

"В 11 часов 45 минут с крейсера «Асама» был сделан первый выстрел из 8-дюймового орудия, вслед за которым вся эскадра открыла огонь".

"...произведя пристрелку, открыли огонь по «Асама» с расстояния 45 кабельтов. Один из первых снарядов японцев, попав в крейсер, разрушил верхний мостик, произведя пожар в штурманской рубке, и перебил фок-ванты, причем были убиты дальномерный офицер мичман граф Нирод и все дальномерщики станции №1 (пo окончании боя найдена одна рука графа Нирода, державшая дальномер)"…

"…Убедившись после осмотра крейсера в полной невозможности вступить в бой и не желая дать неприятелю возможность одержать победу над полуразрушенным крейсером, общим собранием офицеров решили потопить крейсер, свезя раненых и оставшуюся команду на иностранные суда, на что последние изъявили полное согласие вследствие моей просьбы"…

Сегодня не модно цитировать российских императоров. Эту традицию мы нарушим. Более того, процитируем не тронную речь, а тост. Именно тост, который произнес Николай II на торжественном обеде в Зимнем дворце в апреле 1904 года:

"Я счастлив, братцы, видеть вас всех здоровыми и благополучно вернувшимися. Многие из вас своей кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов ваших предков, дедов и отцов, которые совершили их на «Азове» и «Меркурии»; теперь и вы прибавили своим подвигом новую страницу в историю нашего флота, присоединили к ним имена «Варяга» и «Корейца». Они также станут бессмертными. Уверен, что каждый из вас до конца своей службы останется достойным той награды, которую я вам дал. Вся Россия и я с любовью и трепетным волнением читали о тех подвигах, которые вы явили под Чемульпо. От души спасибо вам, что поддержали честь Андреевского флага и достоинство Великой Святой Руси. Я пью за дальнейшие победы нашего славного флота. За ваше здоровье, братцы!"

Такова красивая история подвига "Варяга". Но смущает реакция офицеров императорского флота России, да и вообще армии. Читая их воспоминания понимаешь, что подвиг "Варяга", с точки зрения флотских офицеров, скорее преступление. И действия командира крейсера, мягко говоря, не профессиональны. А прямо говоря — преступны. И место Руднева не в галерее почета, а на скамье подсудимых.

Дело в том, что, согласно Морскому уставу Российской империи, сдача корабля или затопление его без боя является должностным преступлением. Напомним, "Варяг" был затоплен на мелководье после оценки повреждений. После боя. Затоплен, но не взорван. Что позволило японцам поднять корабль и ввести его в состав собственного флота уже на следующий год.

К Рудневу есть и другие вопросы. Почему крейсер "Варяг" шел в бой вместе с тихоходной канонеркой "Кореец"? Командир "Варяга" решил усилить собственную артиллерию пушками с "Корейца"? Или все-таки под маркой защиты экипажа "Корейца", которая выполнена блестяще, потерь нет, решил не использовать преимущества крейсера в скорости?

Нет ответа и на ещё более простой вопрос. А что помешало "Варягу" выйти в море ночью? Скорость корабля позволяла уйти в открытое море и уже там дать если не серьезный бой врагу, то полный ход?

Шанс, кстати, был. Как бы ни критиковали американские котлы, кратковременно «Варяг» мог выдать не свои обычные 16 узлов, а заявленные 24. Или показанные на 12-часовых испытаниях в 1900 году 23,2 узла.

Из всей японской банды только "англичане" «Чиода» и «Асама» могли что-то противопоставить в плане скорости. 20-21 узел.

Командир "Варяга" В. Ф. Руднев

Руднев явно не Ушаков. Не зря в воспоминаниях штурмана "Варяга" Баренса упоминается ожидание близкого военного трибунала для офицеров корабля по возвращению на Родину.

Но тогда возникают вопросы к императору Николаю. Как же тост? Как же беспрецедентное для Российской империи награждение офицеров и нижних чинов? Никогда в России за подвиг, какой бы он не был, не награждали дважды и даже трижды. Это без учета всяческих подарков и прочих почестей.

Необходимо напомнить о наградах. Все офицеры и гражданские чины были награждены орденами Святого Георгия 4 степени. Нижние чины награждены знаками отличия Военного ордена 4 степени (двое 3 степени).

Далее, все участники боя были награждены специальной медалью "За бой "Варяга" и "Корейца". Кроме этого, офицеры получили очередные ордена с мечами. Всем нижним чинам императором были подарены именные часы! И специально выпущенный набор посуды с царского обеда все приглашенные могли забрать на память.

Но и это не всё! В 1954 году, уже в СССР, оставшиеся в живых 15 моряков с "Варяга" и "Корейца" в честь 50-летия боя были награждены советской медалью "За отвагу"! Позднее орденами и медалями были награждены ещё 139 ветеранов-моряков с «Варяга» и «Корейца».

Какой вывод можно сделать из найденных сведений?

Увы, но правы были те моряки-ветераны. Подвиг можно "сделать" далеко от поля боя. Достаточно использовать прессу, государственное поощрение, ресурсы государства вообще. И Николай II именно так и поступил в 1904 году.

С русско-японской войной у Николая не получилось, мягко говоря. Нужны были подвиги. И подвиг "Варяга", подвиг нижних чинов при полном непрофессионализме командования был специально "раскручен" в СМИ того времени. Более того, он был "раскручен" на государственном уровне.

Знакомо? Вполне.

Вот тут как не вспомнить претензии к Сталину и советским деятелям. О «выдуманных» подвигах и так далее. У кого учились? То-то и оно…

Но даже при всей мощи пропаганды того времени подвиг "Варяга" и "Корейца" негативно отразился на моральном состоянии армии. Можно, возможно с некоторой натяжкой, говорить о первой дискредитации российских орденов и медалей.

Правда, время, лучший врач, свое дело все-таки сделало. Сегодня история "Варяга" для большинства изучена по песням "Плещут холодные волны" и "Врагу не сдается наш гордый "Варяг". И воспринимаем мы подвиг все-таки как подвиг матросов. Подвиг простых русских мужиков. Которые не струсили (как всегда, впрочем) и пошли в бой на превосходящие силы противника.

А Руднев… Как командир – очень неоднозначный персонаж, если честно. Через 100 с лишним лет его «подвиг» вообще выглядит сомнительно. На грани предательства, если честно.

Да, вышел в море, вроде бы принял бой. Ну пострелял в сторону врага, по крайней мере. Подставил крейсер под снаряды, попортил слегка.

"Варяг" и "Кореец" уходят в бой. Снимок с борта крейсера "Тэлбот"

И вернувшись, затопил. Не взорвал погреба, чтобы врагу точно не досталось, как в случае с «Корейцем», а тихонечко затопил на мелководье.

Наверное, чтобы потом легче поднять было. Не уточняем, кому, хотя это были японцы.

Кстати, об ордене «Восходящего солнца» тоже поговорить можно. За что? За час мужества? Или за "подгон" крейсера?

Тут стоит вспомнить, что в приснопамятном 1905 году «Варяг» был японцами мало того что поднят, ровно через полтора года, 8 августа так еще и введен в строй. В 1907 году.

А что же крейсер революции? Ведь "Аврора" тоже участвовала в русско-японской войне. Более того, для этого совершила для этого может, и не героический переход на Дальний Восток из Петербурга, но... Явно предназначен этот крейсер был для другого и не просто "выполнял круиз" в Индийском и Тихом океанах.

Итак, командир крейсера капитан первого ранга Евгений Романович Егорьев. Командовал до "Авроры" четырьмя кораблями. Все корабли были отличными. Специалист именно по восточным морям и Тихому океану.

Корабль был зачислен в эскадру контр-адмирала З. Роженственского. В сентябре 1904 года направлен на выручку русским войскам в Порт-Артуре. То, что делал экипаж "Авроры" во время перехода, до сих пор вызывает восхищение. Корабль в местах угольных погрузок неизменно брал на борт двойную норму. 1300 тонн! И в океан...

Не лезем в мемуары, но поверьте, там воспоминания исключительно о слаженности экипажа и хорошем боевом духе. Понятно, что потом могли и переписать, но… На совести писавших.

Отдых экипажа в тропических широтах

Пересечение экватора

У Цусимы эскадра встретилась с японцами. Эскадра была разгромлена. Это знают все. А что "Аврора"? А у «Авроры» был 6-часовой бой. Защита транспортов. 6 часов драки с противником. И не просто противником, там хватало реально выше крыши. Отряды крейсеров Дева, Уриу (уже вкусившего победы над «Варягом») и Того-младшего. 6 часов непрерывного обстрела.

Погиб командир корабля капитан первого ранга Егорьев. Погибло 14 матросов. Ранено 83 человека. Но корабль жил и сражался.

Для сравнения, потери на «Варяге» были более существенные: 1 офицер и 30 матросов убиты, 6 офицеров и 85 матросов ранены и контужены, ещё около 100 человек получили лёгкие ранения.

На филлипинских островах "Аврора", вместе с другими кораблями ("Олег" и "Жемчуг") была интернирована по требованию правительства США и с личного разрешения Николая Второго. Там корабль встретил окончание войны и подписание Портсмутского договора. Во время интернирования экипаж залечивал раны, как свои, так и корабля. 10 октября 1905 года «Аврора» направилась в Россию.

В это время случилось то, о чем мало говорят в современной истории. Командир крейсера, капитан первого ранга Никольский и старший офицер крейсера Огранович, наводя порядок на палубе, открыли стрельбу из револьверов по матросам. Два человека были ранены легко, один — смертельно.

Никольский и Огранович дорого заплатили за это. Они были убиты матросами за отказ нести красный флаг. Никольский – выстрелом в голову, Огранович – ударом штыка в горло.

Так, собственно, экипаж крейсера и стал «красным», принимая впоследствии участие в митингах и прочих мероприятиях большевиков.

Ну и собственно, «тот самый» холостой выстрел 25 октября 1917 года… Как итог.

Сложно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба «Авроры». Крейсер, который уже в Первую мировую был устаревшим, к концу 30-х годов, совершив несколько дальних походов в качестве учебного корабля, стал просто непригоден к эксплуатации. Было принято решение о списании корабля и присвоении его имени новому крейсеру. Но... помешала война.

"Аврора" стала плавучей базой подводных лодок Балтийского флота. Орудия с крейсера сняли. Именно эти 130-мм орудия стали той знаменитой батарей, которая стояла между поселком Можайский (Дудергофом) и Киевским шоссе. Батарея «А» — «Аврора». 12 километров фашистской смерти. И матросской тоже. Почти никто из этой батареи не выжил.

Кстати, некоторые из читателей помнят о раритете обороны Ленинграда, бронепоезде "Балтиец". Главное орудие бронепоезда, 130-мм пушка, была тоже с "Авроры"! И корабли Чудской военной флотилии по большей части вооружались "авроровскими" пушками малого калибра.

Но крейсер, даже без основного вооружения, воевал. В г. Ломоносов (Ораниенбаум) сохранились свидетельства очевидцев о действиях моряков "Авроры" против немецкой авиации. И о сбитых ими самолетах. Именно в Ораниенбауме крейсер получил "смертельные" ранения. Корпус корабля был пробит во многих местах как бомбами, так и снарядами. Возникла опасность переворачивания на правый борт (крен достигал 23 градуса).

Команда корабля превратила корабль в крепость, открыв кингстоны по левому борту и посадив крейсер на грунт на ровном киле. И в таком положении корабль продолжал драться до сентября 1944 года, и только потом был переведен для ремонта в Ленинград.

Правда, снова не повезло капитану. Видя бессмысленность дальнейшего пребывания экипажа на борту судна, капитан 3-го ранга Саков своей властью разместил моряков в безопасном месте на берегу, оставив на «Авроре» постоянную вахту у зенитных орудий. За это командир крейсера был арестован и вскоре расстрелян по обвинению в «паникёрстве» и «бегстве с корабля».

Понятно, что таких историй во время войны случалось и будет случаться множество. Но возникает простой вопрос. Почему никто не рассказывает молодежи об истории "Авроры" после "исторического выстрела"?

Крейсер-герой «Варяг», трогать который запрещено кем-то и когда-то. И «крейсер революции» «Аврора», которому место на свалке истории, как считают некоторые...

Крейсер, который за свою боевую жизнь реально воевал около часа, и крейсер, который воевал три (!) войны. Не участвовал в войне, а именно воевал!

И вот здесь возникает вопрос: а кто герои? Кого мы должны возвеличивать и ставить в пример?

Нет, понятно, что «волны морские прославят в веках геройскую гибель «Варяга»…». А может, все-таки люди? Тем более, что геройской гибелью весьма криворуко исполненное затопление крейсера может назвать только совсем уж упоротый пропагандист.

Люди. К матросам «Варяга» нет никаких претензий. Но коль речь зашла о людях, то что можно сказать про матросов «Авроры»? Тех, что дрался при Цусиме. Тех, кто дрался в Первую мировую на Балтике. Тех, кто в Великую Отечественную, выпустив последний снаряд, брал в руки винтовку, потому что немцы уже врывались на позиции батареи.

А ведь те моряки-ветераны вполне могли оказаться правы. Когда-то должно настать время, когда придется доказывать обратное. И славить не по написанным сценариям, а по делам людским. Возможно? Вполне.

Сегодня ценность того холостого выстрела уже не кажется чем-то эпохальным. Если уж совсем серьёзно – да, выстрел скорее был политической штукой, за который славить можно, но…

Но были сотни других выстрелов. При Цусиме, в Моонзундском архипелаге, под Ленинградом и в ленинградское же небо, запятнанное черными крестами самолетов. И жизни матросов, сгоревшие в огне трех войн.

Что ценнее? Что нужно помнить? И что мы будем помнить?

Автор: Роман Скоморохов