Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 1. Об источниках

В нашей библиотеке имеется, без преувеличения, уникальная книга – автором которой является поручик лейб-гвардии Павловского полка Е. А. Посыпкин. Издание обер-офицером Русской армии фундаментального исторического труда является подтверждением слов очевидцев эпохи (в частности А. И. Деникина и Б. М. Шапошикова) о высоком военно-теоретическом уровне развития значительной массы русского офицерства – особенно тех из них, кто заканчивал специализированные учебные заведения, такие как Николаевская Академия Генерального штаба.

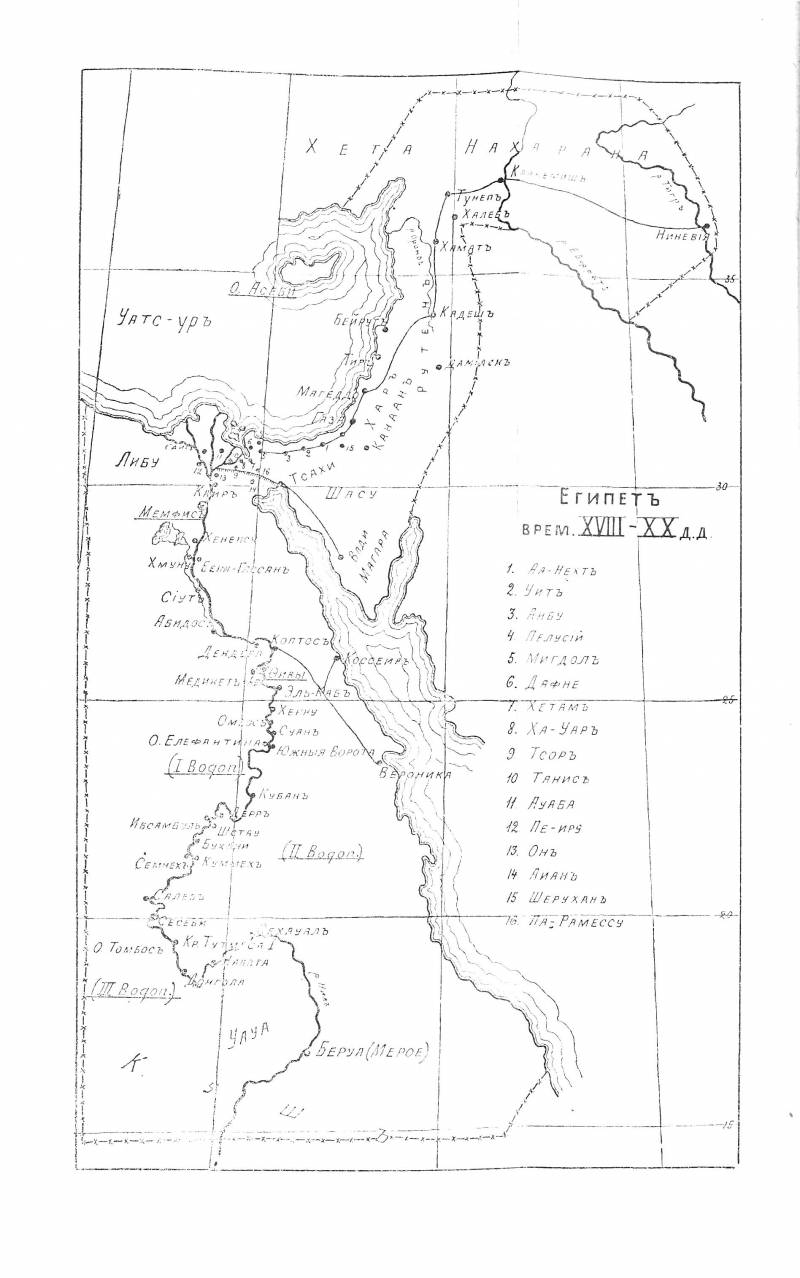

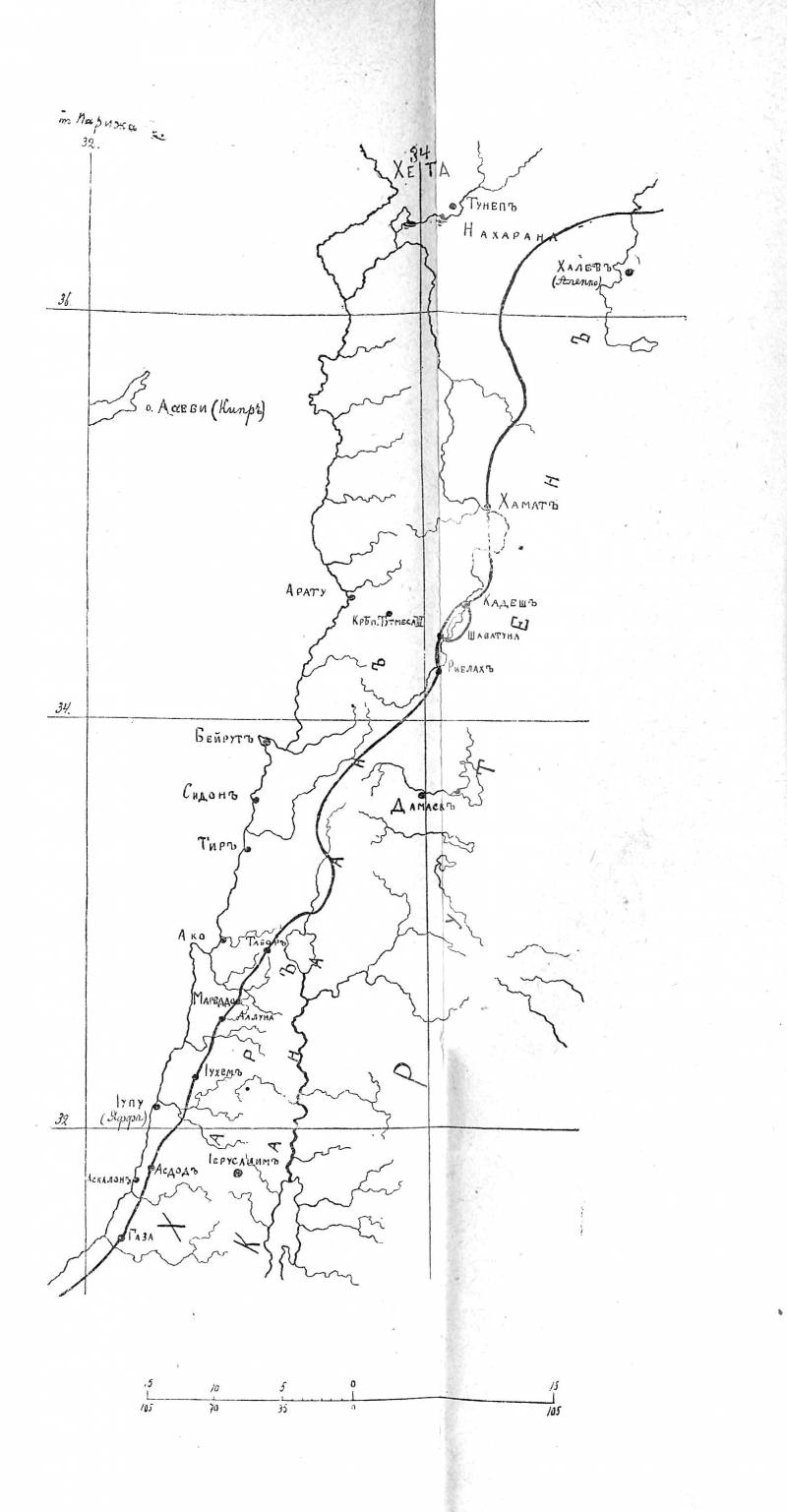

Поручик Е. А. Посыпкин анализирует военное искусство Древнего Египта – причем во взаимосвязи его элементов. Труд основан на богатейшем наборе источников – среди которых материалы и документы различных эпох, которые мы будем приводить в тексте. Орфографию сохраняем тех лет. Иллюстрации отсутствуют (имеются лишь карты) – но мы восполним этот вопрос, привлекая иллюстрации из других изданий, прежде всего из профессиональных исследований издательства «Оспрей». Возможно, отдельные положения текста устарели, но в основной своей массе они очень добротны и крайне интересны – и, надеемся, будут интересны широкому кругу читателей.

Итак, отправляемся в путешествие по страницам истории Древнего Египта.

Источники

При пользовании источниками, как оригинальных египетских, так и исследований позднейших, в особенности классических авторов, Е. А. Посыпкин поставил себе главной целью изучение фактической стороны вопросов (периодизация на несколько царств с переходными или темными эпохами между ними известна) принимал за основу лишь то, что рассказывается самими древними египтянами - посредством их многочисленных памятников, а также то, что достоверно установлено современной наукой. Источниками для этой работы послужили, во-первых египетские памятники, заключающиеся в многочисленных надписях и картинах на стенах храмов, на отдельных стеллах, в гробницах и в папирусах, дающих много ценных сведений и, наконец, в орудиях, в военной утвари и в остатках различных военных построек, сохранившихся до настоящего времени. Во вторых, сочинения современных ученых - египтологов, которые являются и источниками, как например, издания различных текстов и пособий. Хотя они довольно редко бывают посвящены специально военным вопросам и, кроме того, среди их авторов нельзя найти почти ни одного лица с военным образованием - и посему, преклоняясь перед ученым авторитетом таких светил науки как Бругш, А. Ерман, Г. Масперо и мн. др., в вопросах чисто военных автор позволяет себе излагать свое мнение (но часто приводя ссылки на сочинение G. Maspero «Histoire ancienne des peuples de L Orient classique» по изд. 1876 г., но исправленного по изд. 1895 г.). И, наконец, в третьих, сочинения классических авторов, которые полезны в смысле различных косвенных и дополнительных указаний людей, видевших еще своими глазами последние проблески жизни некогда могучего государства. Но сочинениями этими надо пользоваться с большою осторожностью: так например, один из главнейших таких писателей, Геродот, был в Египте около 450 г. до Р. X., во время царствования Артаксеркса I и управления Египтом сатрапом Паузирисом, т. е. в период относительного спокойствия, которые бывали между постоянными восстаниями (Бругш. Ист. Ег. пер. Власт. С. 721, прим. 2.). Восстания эти, конечно, подавлялись, страна подвергалась разгрому, все более и более теряя свою самобытность - и вот почему Геродот не мог видеть настоящего, могущественного царства фараонов; он лишь видел агонию государственного организма, прожившего несколько тысячелетий.

Если прибавить к этому, что жрецы, которые были его проводниками по этой таинственной для греков стране, принадлежали к низшим служителям храмов, а потому сами не обладали никакими историческими познаниями (сравнить хотя бы порядок царствования царей по Геродоту и по памятникам), а Геродот к тому же не был достаточно знаком с египетским языком, то мы увидим, что сведения, почерпнутые у этого древнего ученого надо принимать только после строгой их оценки и сравнения с тем, о чем молчаливо свидетельствуют многочисленные памятники, рассеянные по всей долине Нила, а часто и далеко за пределами ее.

Колесница-бига.

Копейщик.

Лучник.

Походы в неприятельские земли стали в глазах правительства в высшей степени важным делом; в царствовании каждого царя они нумеровались в государстенных летописях, и их описание начертывалось на стенах храмов и других памятников (Erm. Aeg. u. aeg. Leb., II, ss 694, 695; L. D. III, 65).

Свои исследования поручик хронологически ограничил завоеванием Египта персами в 527 г. до Р. X. С этого времени когда-то сильное царство фараонов превратилось в персидскую провинцию, управляемую сатрапом, и Египет утратил значительную долю своей самобытности. Правда, Египет еще раз сделался после этого самостоятельным - но ненадолго, и в первой половине 4 в. до Р. X. вошел во всемирную Македонскую монархию.

Династия Птолемеев, утвердившаяся после великого завоевателя Александра Македонского, была греческая, внесшая греческая нравы, обычаи и искусства в эту страну - вот почему, с завоевания Египта Камбизом почти заканчивает свое существование и самобытное египетское военное искусство (Masp. Hist. аnс. 1876, р. р. 528 - 530).

Продолжение следует...

Поручик Е. А. Посыпкин анализирует военное искусство Древнего Египта – причем во взаимосвязи его элементов. Труд основан на богатейшем наборе источников – среди которых материалы и документы различных эпох, которые мы будем приводить в тексте. Орфографию сохраняем тех лет. Иллюстрации отсутствуют (имеются лишь карты) – но мы восполним этот вопрос, привлекая иллюстрации из других изданий, прежде всего из профессиональных исследований издательства «Оспрей». Возможно, отдельные положения текста устарели, но в основной своей массе они очень добротны и крайне интересны – и, надеемся, будут интересны широкому кругу читателей.

Итак, отправляемся в путешествие по страницам истории Древнего Египта.

Источники

При пользовании источниками, как оригинальных египетских, так и исследований позднейших, в особенности классических авторов, Е. А. Посыпкин поставил себе главной целью изучение фактической стороны вопросов (периодизация на несколько царств с переходными или темными эпохами между ними известна) принимал за основу лишь то, что рассказывается самими древними египтянами - посредством их многочисленных памятников, а также то, что достоверно установлено современной наукой. Источниками для этой работы послужили, во-первых египетские памятники, заключающиеся в многочисленных надписях и картинах на стенах храмов, на отдельных стеллах, в гробницах и в папирусах, дающих много ценных сведений и, наконец, в орудиях, в военной утвари и в остатках различных военных построек, сохранившихся до настоящего времени. Во вторых, сочинения современных ученых - египтологов, которые являются и источниками, как например, издания различных текстов и пособий. Хотя они довольно редко бывают посвящены специально военным вопросам и, кроме того, среди их авторов нельзя найти почти ни одного лица с военным образованием - и посему, преклоняясь перед ученым авторитетом таких светил науки как Бругш, А. Ерман, Г. Масперо и мн. др., в вопросах чисто военных автор позволяет себе излагать свое мнение (но часто приводя ссылки на сочинение G. Maspero «Histoire ancienne des peuples de L Orient classique» по изд. 1876 г., но исправленного по изд. 1895 г.). И, наконец, в третьих, сочинения классических авторов, которые полезны в смысле различных косвенных и дополнительных указаний людей, видевших еще своими глазами последние проблески жизни некогда могучего государства. Но сочинениями этими надо пользоваться с большою осторожностью: так например, один из главнейших таких писателей, Геродот, был в Египте около 450 г. до Р. X., во время царствования Артаксеркса I и управления Египтом сатрапом Паузирисом, т. е. в период относительного спокойствия, которые бывали между постоянными восстаниями (Бругш. Ист. Ег. пер. Власт. С. 721, прим. 2.). Восстания эти, конечно, подавлялись, страна подвергалась разгрому, все более и более теряя свою самобытность - и вот почему Геродот не мог видеть настоящего, могущественного царства фараонов; он лишь видел агонию государственного организма, прожившего несколько тысячелетий.

Если прибавить к этому, что жрецы, которые были его проводниками по этой таинственной для греков стране, принадлежали к низшим служителям храмов, а потому сами не обладали никакими историческими познаниями (сравнить хотя бы порядок царствования царей по Геродоту и по памятникам), а Геродот к тому же не был достаточно знаком с египетским языком, то мы увидим, что сведения, почерпнутые у этого древнего ученого надо принимать только после строгой их оценки и сравнения с тем, о чем молчаливо свидетельствуют многочисленные памятники, рассеянные по всей долине Нила, а часто и далеко за пределами ее.

Колесница-бига.

Копейщик.

Лучник.

Походы в неприятельские земли стали в глазах правительства в высшей степени важным делом; в царствовании каждого царя они нумеровались в государстенных летописях, и их описание начертывалось на стенах храмов и других памятников (Erm. Aeg. u. aeg. Leb., II, ss 694, 695; L. D. III, 65).

Свои исследования поручик хронологически ограничил завоеванием Египта персами в 527 г. до Р. X. С этого времени когда-то сильное царство фараонов превратилось в персидскую провинцию, управляемую сатрапом, и Египет утратил значительную долю своей самобытности. Правда, Египет еще раз сделался после этого самостоятельным - но ненадолго, и в первой половине 4 в. до Р. X. вошел во всемирную Македонскую монархию.

Династия Птолемеев, утвердившаяся после великого завоевателя Александра Македонского, была греческая, внесшая греческая нравы, обычаи и искусства в эту страну - вот почему, с завоевания Египта Камбизом почти заканчивает свое существование и самобытное египетское военное искусство (Masp. Hist. аnс. 1876, р. р. 528 - 530).

Продолжение следует...

Автор: OAV09081974