Московское народное ополчение 1941 года глазами участника

В оставшееся ночное время мы смогли продвинуться на восток на 10-15 км и сосредоточились в лесу в районе станции и деревни Чапляевка на северо-востоке от Кирова. Отдохнув там и дождавшись темноты, мы намеревались двинуться дальше на восток для соединения с частями Красной армии. Вдоль опушки леса, в котором мы расположились, тянулась грунтовая дорога. К вечеру на ней появилась колонна бронетранспортеров, автомашин с пехотой и небольшая группа легких танков. Когда головная машина приблизилась к опушке леса, мы с удивлением обнаружили на ней красный флаг. Потом, присмотревшись, разглядели в центре его круг со свастикой. Появление противника застало нас врасплох. Единственным укрытием стали стволы деревьев. Времени на то, чтобы вырыть хотя бы индивидуальные окопчики, не было. Генерал Пресняков подал команду: "Приготовиться к бою, но огня без команды не открывать!".

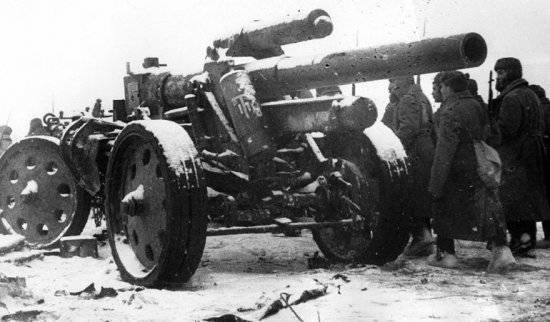

Когда противник приблизился к лесу, многие бойцы не выдержали и открыли беспорядочную стрельбу. Немцы от неожиданности остановились. В их колонне все смешалось, отдельные машины с пехотой выскочили вперед, но затем, преодолев замешательство, колонна развернулась. Танки и бронетранспортеры двинулись к лесу, ведя на ходу огонь, в том числе и разрывными пулями, которые, пролетая над нашими головами, разрывались потом даже от легкого соприкосновения с листвой деревьев. Создавалось впечатление полного окружения. Поднялась паника, которую с трудом удалось остановить. При этом много бойцов и особенно командиров и политработников погибло. Во время этого боя мы потеряли также остатки артиллерии, все автомашины и лошадей.

Против танков у нас оставались только гранаты и бутылки с горючей жидкостью. Сознание того, что мы обречены, но во что бы то ни стало должны продержаться и не пропустить противника в глубь леса, заставляло нас отчаянно сопротивляться. Красноармеец Михаил Вилинов, боец роты разведки, выпускник географического факультета МГПИ, с близкого расстояния бутылками с горючей жидкостью поджег танк, но сам при этом погиб. Группу, в которой находился я, возглавил молодой лейтенант Николай Смирнов. Нам удалось отсечь от танка следовавшую за ним группу пехотинцев и уничтожить ее, а затем гранатами и бутылками с зажигательной смесью поджечь два легких танка.

Неподалеку от того места, где я находился, натиск гитлеровцев сдерживала группа красноармейцев, среди которых я узнал аспиранта физико-математического факультета МГПИ Левитана и молодого кандидата наук К. В. Виноградова, моего земляка из Донбасса. Левитан бросил под танк гранату, получив при этом тяжелое ранение. Другие бойцы также забрасывали танки и бронетранспортеры гранатами и бутылками с горючей смесью. Нам удалось уничтожить большую часть танков, бронетранспортеров, пехоты противника, вклинившихся в лес, и взять в плен группу немцев. С наступлением темноты гитлеровцы прекратили попытки смять нашу оборону. Мы выстояли. Левитан и Виноградов в этом бою погибли.

Трудно определить наши потери. Они были огромны. Из примерно 2 тыс. человек способными передвигаться остались не более 300-350. Как выяснилось уже после войны, генерал Пресняков и комиссар Антропов были тяжело ранены и попали в плен, где вели себя достойно. Там они и погибли.

Пришлось решать, что делать с пленными немцами. Их было примерно 8-10 человек. Взять их с собой было нельзя, а отпустить - значило подставить себя под смертельный удар, тем более что на свежевыпавшем снегу четко отпечатались наши следы. Отчаянное положение вынудило нас гитлеровцев с собой не брать.

Вспоминаю, какую тревогу вызвала у нас судьба тяжелораненых. Всех подававших признаки жизни мы взяли с собой, несли их на самодельных носилках, а затем оставляли в деревнях на попечение местных жителей. Другого выхода не было. Многим из тяжелораненых удалось выжить. В деревнях их прятали и выхаживали. С ужасом думаю о судьбе тех, кто в том бою был тяжело ранен или контужен и находился в глубоком шоке. Тогда они все нам казались мертвыми. Можно представить себе, что было, когда гитлеровцы на следующий день заняли эти места.

Большая часть ополченцев, попав в окружение, пыталась, как и наша группа, пробиться к своим. Многие из них погибли в стычках с гитлеровцами и местными полицаями. Отдельные "окруженцы", переодевшись в цивильную одежду, оставались в деревнях и селах. Таких называли "приймаками". Некоторые ополченцы подались к родственникам в родные места, если к тому времени они еще не были захвачены гитлеровцами.

Нашу группу после боя у Чапляевки возглавил полковой комиссар Клобуков. По глухим тропам, чаще всего в ночное время мы двигались на восток. Приходилось ориентироваться на советы местных жителей о наиболее удобном и безопасном маршруте движения к Москве. Через несколько ночных переходов мы вышли к реке Угра южнее Юхнова. Там мы столкнулись с подразделением немецких солдат. Вести бой мы были не в состоянии, так как у нас не было даже патронов. Гитлеровцы взяли нас в кольцо и погнали по Варшавскому шоссе в Юхнов. Таким образом, остатки центральной группы частей нашей 113-й дивизии перестали существовать как воинские подразделения.

В Юхнове на огромном скотном дворе при скотобойне, окруженном рядами колючей проволоки, нас, пленных, оказалось от 12 до 15 тыс. человек. Через сутки нас партиями по 1,5-2 тыс. человек стали строить в колонны, чтобы погнать по Варшавскому шоссе на запад. При выходе со скотного двора на меня обратил внимание один немецкий солдат, закричавший "Ду бист юде?" ("Ты еврей?" - нем.) От неожиданности я внезапно онемел, но шедшие рядом ребята, с которыми я успел подружиться, вдруг закричали: "Кавказ!" Выстрела не последовало, и через несколько минут наша шеренга проскочила ворота.

В дальнейшем мне вместе с лейтенантом Н. Д. Смирновым удалось бежать. На одном из привалов мы зарылись в огромный стог сена, пролежали там несколько часов, а на рассвете продолжили путь на восток. 16 декабря мы встретили части Красной армии. Затем особисты из "смерша" отправили нас, человек 20-25 "окруженцев", на проверку в Москву, после которой я вернулся на фронт. Но это уже другая история, которая выходит за рамки настоящей части воспоминаний. Что касается Николая Смирнова, то его, как я потом узнал, отправили для более тщательной проверки в Мордовский лагерь, где он заболел скоротечным туберкулезом и вскоре умер. Такие случаи были нередки, особенно в первый период войны.

В заключение хотелось бы сказать, что Московское ополчение внесло свой вклад в оборону столицы. Его бойцы проявили высокий патриотизм и стойкость. Необученные, плохо вооруженные ополченцы практически были обречены на гибель, но они честно выполнили свой долг перед Родиной. Склоним же головы перед светлой памятью погибших.

Автор: Смирнов Вадим