Японские танки периода Второй Мировой войны. Часть II

«Чи-Хе»

В отношении японских танков времен Второй Мировой существует распространенное мнение об их полной отсталости от зарубежных конкурентов. Оно является верным, но лишь отчасти Дело в том, что японские военные и инженеры, видя бронетехнику противника, в том числе и потенциального, все же предпринимали попытки сделать танк с соответствующими характеристиками. Одновременно со средним танком «Шинхото Чи-Ха» разрабатывалась новая бронемашина, в конструкции которой были учтены все недостатки оригинально «Чи-Ха» и его предшественников. Проект «Тип 1» или «Чи-Хе» наконец-то стал напоминать европейские танки того времени, как по конструкции, так и по боевым качествам.

Относительно производства средних танков «Тип 3» точных данных нет. Согласно одним источникам, их начали собирать в середине 1943 года. Другая литература в качестве времени начала строительства указывает осень 44-го. Такая же странная ситуация наблюдается и в оценках количества собранных машин. По разным данным, их было изготовлено от 60 до 170 единиц. Причиной столь больших расхождений является отсутствие необходимых документов, которые были утеряны на последних этапах войны. Кроме того, отсутствует информация о боевом применении танков «Тип 3». По имеющимся сведениям, все построенные танки поступили в 4-ю танковую дивизию, которая до конца войны не принимала участия в боевых действиях за пределами японских островов. Иногда упоминается применение «Чи-Ну» в боях за Окинаву, но в известных американских документах никаких сведений о появлении у противника новой техники нет. Вероятно, все «Тип 3» так и остались на базах, не успев повоевать. После окончания Второй Мировой войны некоторое количество танков «Чи-Ну» использовалось японскими Силами самообороны.

Исходный «Ха-Го» претерпел немало изменений, целью которых было обеспечение должной мореходности. В частности, форма верхней части корпуса была обусловлена особенностями избранного способа обеспечения плавучести. Поскольку сам танк не мог нормально плавать самостоятельно, предложили устанавливать на него специальные понтоны. В передней части крепилась конструкция объемом 6,2 кубометра, в задней – объемом 2,9. При этом передний понтон имел форму носа плавсредства, а задний оснащался пластинчатым рулем лодочного типа и системой его управления. Для обеспечения живучести передний понтон был разделен на шесть герметичных секций, задний – на пять. Помимо понтонов перед движением по воде на танк устанавливалась башенка-шнорхель над моторным отделением. Начиная с 1943 года в комплект средств для плавания стали включать легкую металлическую конструкцию, предназначенную для установки на башне танка. С ее помощью командир боевой машины мог наблюдать за обстановкой не только через смотровые приборы. По достижении берега танкисты должны были сбрасывать понтоны и башенки. Процедура сброса производилась при помощи винтового механизма, выведенного внутрь машины. В первых сериях танки «Ка-Ми» оснащались только двумя понтонами. Позже, по результатам боевого применения, передний был разделен на две самостоятельные части. Благодаря этому танк, сбросив воздушные емкости, мог продолжить движение вперед. Передние понтоны при этом раздвигались в стороны танком. Ранее их приходилось объезжать.

Боевая масса танка «Тип 2» равнялась девяти с половиной тоннам. Подвешенные понтоны добавляли еще три тысячи килограмм. При таком весе танк имел максимальную скорость на суше, равную 37 километрам в час, а на воде разгонялся до десяти. Запаса дизельного топлива хватало на марш длиной в 170 или на плаванье в сотню километров. Плавающий танк мог использоваться для загоризонтной высадки и, фактически, единственным ограничением по десантированию «Ка-Ми» была обстановка на море, волнение и т.д.

Серийное производство «Ка-Ми» началось в конце 1941 года. Темп строительства был относительно невелик, из-за чего не было возможности быстро перевооружить соответствующие подразделения морской пехоты. Тем не менее, танки «Тип 2» и в количестве нескольких десятков штук успели получить хорошие отзывы. Которые, однако, были омрачены не слишком мощным вооружением. Со временем количество танков в войсках увеличивалось, но темпы строительства все равно оставались неприемлемыми. Как оказалось, одним из последствий оригинальной конструкции танка стала большая трудоемкость производства. Поэтому первая десантная операция с массовым применением «Ка-Ми» состоялась только в июне 44-го, это была высадка на остров Сайпан (Марианские острова). Несмотря на внезапность нападения и ночную темноту, американцы быстро справились с наступающим противником. Боевое применение «Типа 2» продолжалось до самого конца войны. В последние месяцы эти танки ввиду отсутствия десантных операций использовались в качестве обычной сухопутной бронетехники и стационарных огневых точек. Из 180 построенных плавающих танков до нашего времени дожило лишь восемь штук. Один из них находится в танковом музее города Кубинка, остальные – в странах Океании.

САУ на базе танка «Чи-Ха»

В стратегических измышлениях японского командования до определенного времени не было места для самоходных артиллерийских установок. По ряду причин поддержка пехоты возлагалась на легкие и средние танки, а также на полевую артиллерию. Тем не менее, начиная с 1941 года, японские военные несколько раз инициировали создание самоходных артустановок. Большого будущего эти проекты не получили, но все же стоят рассмотрения.

Дальнейшим развитием «Типа 1» стал «Тип 3» или «Хо-Ни III». Главным оружием этой самоходки была танковая пушка «Тип 3», разработанная для «Чи-Ну». Боекомплект пушки в 54 снаряда теоретически позволял САУ «Хо-Ни III» стать серьезным боевым средством. Однако все построенные три десятка самоходок были переданы 4-й танковой дивизии. Ввиду специфических целей этого подразделения – оно предназначалось для обороны Японского архипелага – все «Хо-Ни III» почти без потерь дождались конца войны, а после вошли в состав Сил самообороны.

Кроме семейства «Хо-Ни» существовала еще одна самоходная артиллерийская установка на базе танка «Чи-Ха». Это была САУ «Хо-Ро»/«Тип 4». От других японских самоходок она отличалась конструкцией броневой рубки, а также вооружением. «Хо-Ро» являлась самой мощной САУ Японской империи: 150-миллиметровая гаубица «Тип 38» могла обеспечить уничтожение почти любых целей. Правда, самоходки «Тип 4» тоже не стали массовыми. Вся серия ограничилась лишь 25 машинами. Несколько первых серийных «Хо-Ро» успели поучаствовать в битве за Филиппины. Однако позже все имеющиеся самоходные гаубицы были переданы 4-й танковой дивизии. В составе этого подразделения самоходки «Тип 4» успели повоевать только на Окинаве, где несколько единиц были уничтожены ударами американских войск.

По материалам сайтов:

http://pro-tank.ru/

http://wwiivehicles.com/

http://www3.plala.or.jp/

http://armor.kiev.ua/

http://aviarmor.net/

http://onwar.com/

В отношении японских танков времен Второй Мировой существует распространенное мнение об их полной отсталости от зарубежных конкурентов. Оно является верным, но лишь отчасти Дело в том, что японские военные и инженеры, видя бронетехнику противника, в том числе и потенциального, все же предпринимали попытки сделать танк с соответствующими характеристиками. Одновременно со средним танком «Шинхото Чи-Ха» разрабатывалась новая бронемашина, в конструкции которой были учтены все недостатки оригинально «Чи-Ха» и его предшественников. Проект «Тип 1» или «Чи-Хе» наконец-то стал напоминать европейские танки того времени, как по конструкции, так и по боевым качествам.

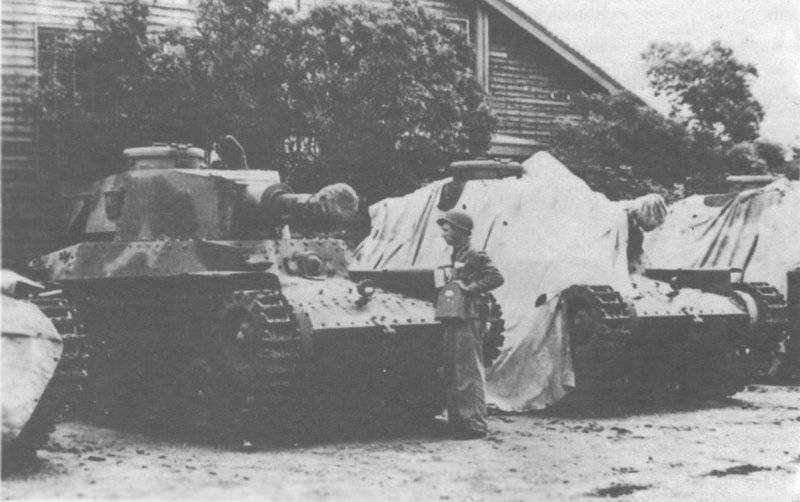

Техническое обслуживание «Чи-Ну» в мастерской в Хакате, 14 октября 1945 года

Относительно производства средних танков «Тип 3» точных данных нет. Согласно одним источникам, их начали собирать в середине 1943 года. Другая литература в качестве времени начала строительства указывает осень 44-го. Такая же странная ситуация наблюдается и в оценках количества собранных машин. По разным данным, их было изготовлено от 60 до 170 единиц. Причиной столь больших расхождений является отсутствие необходимых документов, которые были утеряны на последних этапах войны. Кроме того, отсутствует информация о боевом применении танков «Тип 3». По имеющимся сведениям, все построенные танки поступили в 4-ю танковую дивизию, которая до конца войны не принимала участия в боевых действиях за пределами японских островов. Иногда упоминается применение «Чи-Ну» в боях за Окинаву, но в известных американских документах никаких сведений о появлении у противника новой техники нет. Вероятно, все «Тип 3» так и остались на базах, не успев повоевать. После окончания Второй Мировой войны некоторое количество танков «Чи-Ну» использовалось японскими Силами самообороны.

Тип 2 «Ка-ми» (101-й специальный морской десантный отряд), со снятыми понтонами на борту транспорта, который доставляет подкрепление на остров Сайпан

Исходный «Ха-Го» претерпел немало изменений, целью которых было обеспечение должной мореходности. В частности, форма верхней части корпуса была обусловлена особенностями избранного способа обеспечения плавучести. Поскольку сам танк не мог нормально плавать самостоятельно, предложили устанавливать на него специальные понтоны. В передней части крепилась конструкция объемом 6,2 кубометра, в задней – объемом 2,9. При этом передний понтон имел форму носа плавсредства, а задний оснащался пластинчатым рулем лодочного типа и системой его управления. Для обеспечения живучести передний понтон был разделен на шесть герметичных секций, задний – на пять. Помимо понтонов перед движением по воде на танк устанавливалась башенка-шнорхель над моторным отделением. Начиная с 1943 года в комплект средств для плавания стали включать легкую металлическую конструкцию, предназначенную для установки на башне танка. С ее помощью командир боевой машины мог наблюдать за обстановкой не только через смотровые приборы. По достижении берега танкисты должны были сбрасывать понтоны и башенки. Процедура сброса производилась при помощи винтового механизма, выведенного внутрь машины. В первых сериях танки «Ка-Ми» оснащались только двумя понтонами. Позже, по результатам боевого применения, передний был разделен на две самостоятельные части. Благодаря этому танк, сбросив воздушные емкости, мог продолжить движение вперед. Передние понтоны при этом раздвигались в стороны танком. Ранее их приходилось объезжать.

Боевая масса танка «Тип 2» равнялась девяти с половиной тоннам. Подвешенные понтоны добавляли еще три тысячи килограмм. При таком весе танк имел максимальную скорость на суше, равную 37 километрам в час, а на воде разгонялся до десяти. Запаса дизельного топлива хватало на марш длиной в 170 или на плаванье в сотню километров. Плавающий танк мог использоваться для загоризонтной высадки и, фактически, единственным ограничением по десантированию «Ка-Ми» была обстановка на море, волнение и т.д.

Захваченные на острове Шумшу японские плавающие танки Тип 2 "Ка-Ми". На островах Парамушир и Шумшу базировалось два батальона японской морской пехоты (рикусентай), имевших 16 танков такого типа

Серийное производство «Ка-Ми» началось в конце 1941 года. Темп строительства был относительно невелик, из-за чего не было возможности быстро перевооружить соответствующие подразделения морской пехоты. Тем не менее, танки «Тип 2» и в количестве нескольких десятков штук успели получить хорошие отзывы. Которые, однако, были омрачены не слишком мощным вооружением. Со временем количество танков в войсках увеличивалось, но темпы строительства все равно оставались неприемлемыми. Как оказалось, одним из последствий оригинальной конструкции танка стала большая трудоемкость производства. Поэтому первая десантная операция с массовым применением «Ка-Ми» состоялась только в июне 44-го, это была высадка на остров Сайпан (Марианские острова). Несмотря на внезапность нападения и ночную темноту, американцы быстро справились с наступающим противником. Боевое применение «Типа 2» продолжалось до самого конца войны. В последние месяцы эти танки ввиду отсутствия десантных операций использовались в качестве обычной сухопутной бронетехники и стационарных огневых точек. Из 180 построенных плавающих танков до нашего времени дожило лишь восемь штук. Один из них находится в танковом музее города Кубинка, остальные – в странах Океании.

САУ на базе танка «Чи-Ха»

В стратегических измышлениях японского командования до определенного времени не было места для самоходных артиллерийских установок. По ряду причин поддержка пехоты возлагалась на легкие и средние танки, а также на полевую артиллерию. Тем не менее, начиная с 1941 года, японские военные несколько раз инициировали создание самоходных артустановок. Большого будущего эти проекты не получили, но все же стоят рассмотрения.

САУ «Хо-Ни III»

Дальнейшим развитием «Типа 1» стал «Тип 3» или «Хо-Ни III». Главным оружием этой самоходки была танковая пушка «Тип 3», разработанная для «Чи-Ну». Боекомплект пушки в 54 снаряда теоретически позволял САУ «Хо-Ни III» стать серьезным боевым средством. Однако все построенные три десятка самоходок были переданы 4-й танковой дивизии. Ввиду специфических целей этого подразделения – оно предназначалось для обороны Японского архипелага – все «Хо-Ни III» почти без потерь дождались конца войны, а после вошли в состав Сил самообороны.

Танк артиллерийской поддержки морских десантных отрядов, вооруженных 120-мм короткоствольной пушкой. Выпущен малой серией на базе "Чи-ха"

Кроме семейства «Хо-Ни» существовала еще одна самоходная артиллерийская установка на базе танка «Чи-Ха». Это была САУ «Хо-Ро»/«Тип 4». От других японских самоходок она отличалась конструкцией броневой рубки, а также вооружением. «Хо-Ро» являлась самой мощной САУ Японской империи: 150-миллиметровая гаубица «Тип 38» могла обеспечить уничтожение почти любых целей. Правда, самоходки «Тип 4» тоже не стали массовыми. Вся серия ограничилась лишь 25 машинами. Несколько первых серийных «Хо-Ро» успели поучаствовать в битве за Филиппины. Однако позже все имеющиеся самоходные гаубицы были переданы 4-й танковой дивизии. В составе этого подразделения самоходки «Тип 4» успели повоевать только на Окинаве, где несколько единиц были уничтожены ударами американских войск.

По материалам сайтов:

http://pro-tank.ru/

http://wwiivehicles.com/

http://www3.plala.or.jp/

http://armor.kiev.ua/

http://aviarmor.net/

http://onwar.com/

Автор: Glenn Witcher