Подводные лодки типа "Касатка"

Успешные испытания первой российской боевой подводной лодки "Дельфин" подтвердили, что направление в проектировании данных судов, выбранное комиссией под руководством корабельного инженера Бубнова И.Г., является правильным. Заручившись "пожеланием успеха в дальнейших постройках", которое было высказано российским императором Николаем II во время осмотра подлодки "Дельфин", Иван Григорьевич 13 августа 1903 года (в тот же день) подал рапорт на имя вице-адмирала Авелана Ф.К., управляющего Морским министерством, за разрешением начать разработку чертежей подлодки большего водоизмещения, имеющей более мощное торпедное вооружение и скорость в надводном положении 14 узлов. Получив соответствующее разрешение 1 сентября 1903 года, ГУКиС спустя два дня выделил для проектирования 3000 рублей; но за неимением кредита вопрос о выдаче наряда пока не поднимали.

Основным вооружением подводной лодки считались мины (торпеды) Уайтхеда, количество которых доводилось до 4-х, располагавшихся в наружных (в надстройке) торпедных аппаратах системы Джевецкого С.К., как и на "Дельфине".

Бубнов И.Г. и Беклемишев М.Н. стараясь избавиться от передаточных муфт, предложили сделать подводную лодку трехвальной, что позволяло достичь "самостоятельности всех двигателей"; бортовые валы должны были соединяться с бензиновыми двигателями для надводного хода, а средний валя с электрическим двигателем для подводного хода. Предполагалось, что аккумуляторные батареи будут заряжаться при помощи отдельного бензинового двигателя мощностью около 40-50 л.с. и динамо-машины; это давало возможность заряжать аккумуляторы во время плавания и увеличить дальность надводного хода под электродвигателем, независимо от главных двигателей.

Аккумуляторные батареи и электродвигатель выбрали такого же типа, что и для подлодки "Дельфин", а заказ, соответственно, сделали фирме Фюльмена (64 батареи) и "Сотер-Гарлэ" (мощность на валу при 210 оборотах в минуту 120 л.с.). Проектированием бензинового двигателей занялся Балтийский завод, который поставил целью добиться мощности не менее 400 л.с. для каждого. Воздушный насос с электродвигателем, трюмная и центробежная помпы, вентиляторы и дельные вещи должны были быть такими же, как и на подводной лодки "Дельфин".

Для улучшения обзора количество перископов было увеличено до двух, с размещением их в средней и носовой рубках, причем перископ, находившийся в средней рубке, снабдили дальномером для определения расстояния во время атак. При конструировании корпус использовался тот же принцип, что и для подводной лодки "Дельфин": среднюю часть на протяжении около 2/3 длины обшивали деревом (лиственница, два слоя), проконопачивали, красили и покрывали оцинкованным железом. Обшивка и стальной набор были рассчитаны на давление 10 атмосфер, что соответствовало глубине 100 метров. Изменения конструкции набора коснулись перенесения продольных угольников наружу корпуса, а Z-образных шпангоутов – внутрь. Хотя это и вызывало "затруднения в креплении деревянной обшивки", однако выгоды от упрощения сборочных работ стального корпуса могли компенсировать этот недостаток.

В системе погружения/всплытия предусматривалось использование двух концевых цистерн главного балласта – носовая (емкостью 8,6 тонн), называвшаяся "черной" и кормовая (емкостью 6 тонн) – "красная". Предполагалось, что они будут размещаться вне прочного корпуса и будут снабжены кингстонами, к которым позднее добавились еще и бортовые клинкеты. Во время погружения вода в цистерны подавалась помпами (одна на каждую цистерну) с односторонним вращением. Благодаря специальным манипуляторам помпы могли откачивать воду; кроме этого, обе цистерны в случае необходимости могли продуваться сжатым воздухом.

Проектанты внутри прочного корпуса разместили среднюю цистерну (отрывную, емкостью 1,8 тонн) со своим клинкетом, которая также была рассчитана на продувание при помощи сжатого воздуха. Между поперечными переборками, которые ограничивали прочный корпус, имелись 2 дифферентные цистерны – в носу "белая" (емкость 2,5 тонны) и в корме "синяя" (2,7 тонны); в проекте отсутствовали палубные цистерны. Данная система размещения балласта имела как плюсы так и минусы; например, отмечалось, что концевые цистерны, находящиеся в легких оконечностях, хотя и выгоды "в отношении веса корпуса", загружают их водой, увеличивают инерцию подлодки при маневрировании во время подводного хода. Данный недостаток предлагалось компенсировать за счет увеличения площади горизонтальных рулей и их смещения ближе к оконечностям.

В процентном отношении водоизмещение для проектировавшейся подводной лодки раскладывалось следующим образом:

- провизия и команда – 1,4%.

- запас водоизмещения – 3,4%;

- запас топлива – 3,4%;

- деревянная обшивка - 9,9%;

- дельные вещи - 10,7%;

- аккумуляторные батареи - 16,4%;

- механизмы - 21%;

- стальной корпус - 33,8%;

По сравнению с подводной лодкой "Дельфин" остальные тактико-технические элементы нового судна имели незначительные изменения. Члены МТК, подводя итоги, признали представленный проект как "удовлетворяющий всем требованиям без всяких изменений" и предложили сразу приступит к постройке. Постройка была поручена Балтийскому заводу.

Балтийский завод 2 января и 12 февраля получил заказы на постройку пяти подводных лодок (надводное водоизмещение 140 тонн), при этом 5 июня первым трем лодкам присвоили названия – "Касатка", "Скат" и "Макрель", а 17 июля двум остальным – "Окунь" и "Налим".

На Балтийском заводе между тем продолжались работы на 2-х последних подлодках данной серии – "Окунь" и "Макрель", оставленных на Балтике для " усовершенствования и дальнейшего развития данного типа…"; основываясь на опыте, полученном во Владивостоке, на них судах носовые рубки заменили средними, клапаны в цистернах заменили на кингстоны; переделали оконечности.

Однако вследствие забастовок все сильно затянулось и испытания на подлодке "Макрель" начались лишь к концу сентября 1905 года. Два новых бензиновых 400-сильных двигателя, изготовленных Балтийским заводом, дали возможность развить в надводном положении скорость 11,5 узла, однако пожар, возникший в трюме, заставил прекратить испытания. Также выяснилось, что "Макрель" имеет перегрузку на корму и малую остойчивость.

В 1906 году испытания продолжились. На подлодке "Окунь", неоднократно погружавшейся вместе с "Макрель" у стенки завода, было установлено два 60-сильных двигателя системы "Панар", однако получить погружения без дифферента не удалось.

Обе подлодки 29 сентября 1906 года ушли в Бьоркэ для проведения всесторонних испытаний, после которых возникла необходимость в еще больших переделках, касавшихся систем погружения/всплытия, вентиляционной системы. В частности, предлагалось, что цистерны будут заполняться при помощи помп, в них будет установлен воздушный насос для создания разряжения, будут переделаны новые рубки и так далее.

Одновременно Бубнов И.Г. поднял вопрос о замене бензиновых двигателей дизельными, предложив несколько вариантов установки. Это связано с тем, что соседство паров бензина и искр "Вольтовых дуг", которые возникали при манипуляциях с достаточно несовершенным электрооборудованием, создавало опасность взрыва и возникновения пожара. Так, 29.07.1909 в 14.00 на подлодке "Касатка", стоявшей около транспорта "Ксения", в кормовой части взорвались бензиновые пары. Однако дежурный по подлодке командир быстро принял меры по ликвидации возгорания и отбуксировке судна от стоявших рядом кораблей; для ремонта понадобилось 20 дней.

Заменить бензиновые двигатели дизелями в то время так и не удалось. В 1908 году испытания продолжались.

Подводная лодка "Окунь" 25 июня ушла в Бьоркэ для проведения окончательных официальных проб, причем скорость во время перехода под двумя "Панарами" составляла 8,2 узла, расход масла - 17,4 кг, бензина - 151 кг; 5 июля при ходе под электромотором в надводном положении была достигнута скорость в 8,8 узлов. Тогда же определили время перехода из надводного положения в боевое (5 минут) и обратно (1 минута). Под водой подлодка двигалась со скоростью 5 узлов, а в одном из погружений была достигнута глубина около 24 метров. Как отмечала комиссия, прочность корпуса была удовлетворительной – "слезились" только 3 сальника и 5 заклепок. 7 июля 1908 года подводную лодку "Окунь" приняли в казну, приемный акт на "Макрель" подписали через полмесяца.

Обе подводные лодки вошли в Учебный отряд подводного плавания летом 1909 года, однако там они пробыли недолго. Причиной перевода стало то, что в связи с отсутствием боеспособных соединений подводных лодок на Балтийском флоте командование решило сформировать бригаду, выделив для этих целей несколько подлодок из учебного отряда, включая "Окунь" и "Макрель", которые зачислили в первый дивизион.

При модернизации, произведенной в 1911 году, на подлодках "Окунь" и "Макрель" наконец установили по одному четырехтактному 120-сильному дизелю производства "Людвиг Нобель"; центральный гребной вал от дейдвуда внутрь подлодки поднимался несколько вверх, в связи с чем установить дизельный двигатель посредине не удалось, его пришлось сдвинуть к левому борту; дизелем вращалась динамо-машина, которая в свою очередь питала главный электромотор. Во время надводного хода одновременно работали электромотор, динамо-машина и дизель, поэтому при возникновении неисправности одного из агрегатов возникали различные затруднения. Положение осложняло и то, что использованные на подлодках дизели относились к облегченному типу (22 кг/ л.с.), из-за чего имели большое количество конструктивных недостатков и часто выходили из строя; также на правом борту приходилось устанавливать твердый балласт уравновешивающий дизель-динамо-машины. Во время модернизации для концевых цистерн в качестве помп установили электрические центробежные насосы. Все это стало причиной того, что остойчивость подлодок "Окунь" и "Макрель" снизилась настолько, что на каждой пришлось поставить свинцовый киль массой 4 тыс. кг, но и после этого метацентрическая высота не превышала 120 мм. Как показал опыт плавания, смазочного материала на подлодках вдвое меньше, чем необходимо для соответствия запасу топлива, потому при дальних переходах лодки приходилось буксировать.

Подлодки "Окунь" и "Макрель" в период Первой мировой войны, до вступления в строй подлодок типа "Барс", числились в первом дивизионе бригады Балтийского флота, после чего они были переведены в четвертый дивизион; тем не менее, устаревшие к тому времени суда обороняли Финской залив.

Подводная лодка "Окунь" 21 мая 1915 года атаковала германскую эскадру, но сама только чудом избежала таранного удара вражеского судна, погнувшего ей перископ. Чтобы усилить действующий флот часть подлодок из Сибирской флотилии была возвращена на Балтику, а часть переброшена на Черное море. На подлодках типа "Касатка", которые входили в состав той же флотилии, в 1914 году начали заменять "Панары" дизельными двигателями по опыту балтийских подлодок, но установили более мощные - по 160 лошадиных сил. В конце года подлодки "Скат" и "Налим" прибыли на Черное море по железной дороге, а подлодки "Фельдмаршал Шереметев" и "Касатка" – на Балтику, где базировались на Мариенхамне (Аландские острова). Во время боевых действий на подлодки "Скат" и "Налим" установили по орудию калибра 47 мм, а на подлодки "Фельдмаршал Шереметев" и "Касатка" по пулемету. 4 августа 1917 года подводную лодку "Фельдмаршал Шереметев" переименовали в "Кету".

Подводные лодки "Касатка", "Кета" и "Окунь" осенью 1917 года стали на капитальный ремонт в Петрограде. В годы гражданской войны подлодки "Окунь", "Касатка" и "Макрель", отремонтированные Балтийским заводом, передали в состав Астрахано-Каспийской флотилии. Осенью 1918 года они были погружены на железнодорожные платформы и доставлены в Саратов, где их и спустили на воду. Первой в строй вступила подлодка "Макрель" (ноябрь 1918 года). Затем субмарины перешли в Астрахань своим ходом.

В 1919 году все 3 подлодки входили в состав Волжско-Каспийской военной флотилии, с марта того же года в состав Морских сил Каспийского моря.

Подводные лодки "Окунь", "Макрель" и "Касатка" в октябре 1925 года были исключены из списков флота и переданы на разборку. Годом раньше на разборку пошла подлодка "Кета", затонувшая во время наводнения в Петрограде 1924 года и позднее поднятая.

Черноморские подлодки "Налим" и "Скат" постигла печальная участь Черноморского флота – подводные лодки последовательно побывали в руках немцев, белогвардейцев и англо-французских интервентов. В апреле 1919 года были затоплены в районе Севастополя.

Опыт создания подводных лодок типа "Касатка" Бубнов И.Г. в полной мере учел при проектировании подводной лодки "Минога", водоизмещением 117 тонн, с трубчатыми внутренними торпедными аппаратами, и при совместной разработке с Беклемишевым М.Н. проекта подлодки водоизмещением 360 тонн (подводная лодка "Акула").

Основным вооружением подводной лодки считались мины (торпеды) Уайтхеда, количество которых доводилось до 4-х, располагавшихся в наружных (в надстройке) торпедных аппаратах системы Джевецкого С.К., как и на "Дельфине".

Бубнов И.Г. и Беклемишев М.Н. стараясь избавиться от передаточных муфт, предложили сделать подводную лодку трехвальной, что позволяло достичь "самостоятельности всех двигателей"; бортовые валы должны были соединяться с бензиновыми двигателями для надводного хода, а средний валя с электрическим двигателем для подводного хода. Предполагалось, что аккумуляторные батареи будут заряжаться при помощи отдельного бензинового двигателя мощностью около 40-50 л.с. и динамо-машины; это давало возможность заряжать аккумуляторы во время плавания и увеличить дальность надводного хода под электродвигателем, независимо от главных двигателей.

Аккумуляторные батареи и электродвигатель выбрали такого же типа, что и для подлодки "Дельфин", а заказ, соответственно, сделали фирме Фюльмена (64 батареи) и "Сотер-Гарлэ" (мощность на валу при 210 оборотах в минуту 120 л.с.). Проектированием бензинового двигателей занялся Балтийский завод, который поставил целью добиться мощности не менее 400 л.с. для каждого. Воздушный насос с электродвигателем, трюмная и центробежная помпы, вентиляторы и дельные вещи должны были быть такими же, как и на подводной лодки "Дельфин".

Для улучшения обзора количество перископов было увеличено до двух, с размещением их в средней и носовой рубках, причем перископ, находившийся в средней рубке, снабдили дальномером для определения расстояния во время атак. При конструировании корпус использовался тот же принцип, что и для подводной лодки "Дельфин": среднюю часть на протяжении около 2/3 длины обшивали деревом (лиственница, два слоя), проконопачивали, красили и покрывали оцинкованным железом. Обшивка и стальной набор были рассчитаны на давление 10 атмосфер, что соответствовало глубине 100 метров. Изменения конструкции набора коснулись перенесения продольных угольников наружу корпуса, а Z-образных шпангоутов – внутрь. Хотя это и вызывало "затруднения в креплении деревянной обшивки", однако выгоды от упрощения сборочных работ стального корпуса могли компенсировать этот недостаток.

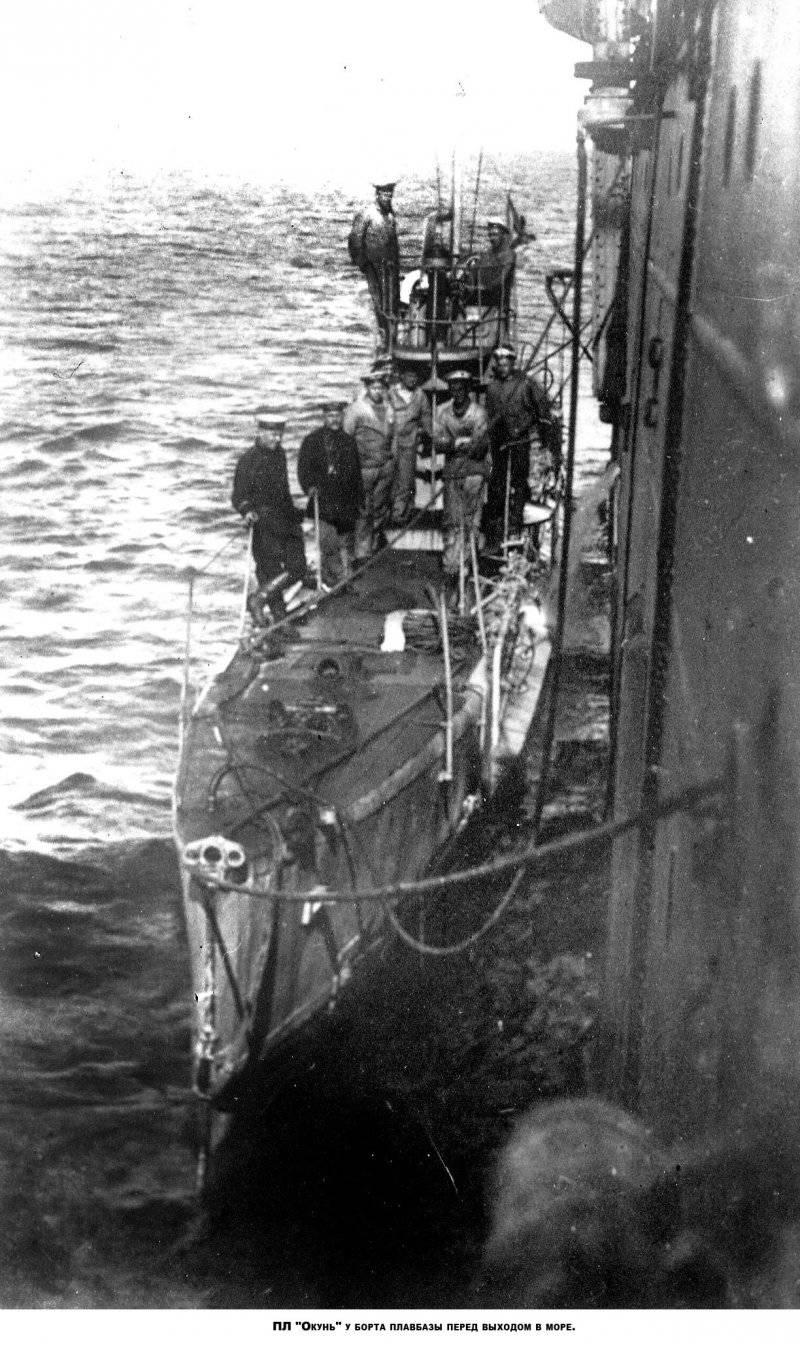

Подводная лодка "Окунь" типа "Касатка"

Подводная лодка "Налим" типа "Касатка"

Перевозка подводных лодок по железной дороге

В системе погружения/всплытия предусматривалось использование двух концевых цистерн главного балласта – носовая (емкостью 8,6 тонн), называвшаяся "черной" и кормовая (емкостью 6 тонн) – "красная". Предполагалось, что они будут размещаться вне прочного корпуса и будут снабжены кингстонами, к которым позднее добавились еще и бортовые клинкеты. Во время погружения вода в цистерны подавалась помпами (одна на каждую цистерну) с односторонним вращением. Благодаря специальным манипуляторам помпы могли откачивать воду; кроме этого, обе цистерны в случае необходимости могли продуваться сжатым воздухом.

Проектанты внутри прочного корпуса разместили среднюю цистерну (отрывную, емкостью 1,8 тонн) со своим клинкетом, которая также была рассчитана на продувание при помощи сжатого воздуха. Между поперечными переборками, которые ограничивали прочный корпус, имелись 2 дифферентные цистерны – в носу "белая" (емкость 2,5 тонны) и в корме "синяя" (2,7 тонны); в проекте отсутствовали палубные цистерны. Данная система размещения балласта имела как плюсы так и минусы; например, отмечалось, что концевые цистерны, находящиеся в легких оконечностях, хотя и выгоды "в отношении веса корпуса", загружают их водой, увеличивают инерцию подлодки при маневрировании во время подводного хода. Данный недостаток предлагалось компенсировать за счет увеличения площади горизонтальных рулей и их смещения ближе к оконечностям.

В процентном отношении водоизмещение для проектировавшейся подводной лодки раскладывалось следующим образом:

- провизия и команда – 1,4%.

- запас водоизмещения – 3,4%;

- запас топлива – 3,4%;

- деревянная обшивка - 9,9%;

- дельные вещи - 10,7%;

- аккумуляторные батареи - 16,4%;

- механизмы - 21%;

- стальной корпус - 33,8%;

По сравнению с подводной лодкой "Дельфин" остальные тактико-технические элементы нового судна имели незначительные изменения. Члены МТК, подводя итоги, признали представленный проект как "удовлетворяющий всем требованиям без всяких изменений" и предложили сразу приступит к постройке. Постройка была поручена Балтийскому заводу.

Балтийский завод 2 января и 12 февраля получил заказы на постройку пяти подводных лодок (надводное водоизмещение 140 тонн), при этом 5 июня первым трем лодкам присвоили названия – "Касатка", "Скат" и "Макрель", а 17 июля двум остальным – "Окунь" и "Налим".

На Балтийском заводе между тем продолжались работы на 2-х последних подлодках данной серии – "Окунь" и "Макрель", оставленных на Балтике для " усовершенствования и дальнейшего развития данного типа…"; основываясь на опыте, полученном во Владивостоке, на них судах носовые рубки заменили средними, клапаны в цистернах заменили на кингстоны; переделали оконечности.

Однако вследствие забастовок все сильно затянулось и испытания на подлодке "Макрель" начались лишь к концу сентября 1905 года. Два новых бензиновых 400-сильных двигателя, изготовленных Балтийским заводом, дали возможность развить в надводном положении скорость 11,5 узла, однако пожар, возникший в трюме, заставил прекратить испытания. Также выяснилось, что "Макрель" имеет перегрузку на корму и малую остойчивость.

В 1906 году испытания продолжились. На подлодке "Окунь", неоднократно погружавшейся вместе с "Макрель" у стенки завода, было установлено два 60-сильных двигателя системы "Панар", однако получить погружения без дифферента не удалось.

Обе подлодки 29 сентября 1906 года ушли в Бьоркэ для проведения всесторонних испытаний, после которых возникла необходимость в еще больших переделках, касавшихся систем погружения/всплытия, вентиляционной системы. В частности, предлагалось, что цистерны будут заполняться при помощи помп, в них будет установлен воздушный насос для создания разряжения, будут переделаны новые рубки и так далее.

Одновременно Бубнов И.Г. поднял вопрос о замене бензиновых двигателей дизельными, предложив несколько вариантов установки. Это связано с тем, что соседство паров бензина и искр "Вольтовых дуг", которые возникали при манипуляциях с достаточно несовершенным электрооборудованием, создавало опасность взрыва и возникновения пожара. Так, 29.07.1909 в 14.00 на подлодке "Касатка", стоявшей около транспорта "Ксения", в кормовой части взорвались бензиновые пары. Однако дежурный по подлодке командир быстро принял меры по ликвидации возгорания и отбуксировке судна от стоявших рядом кораблей; для ремонта понадобилось 20 дней.

Заменить бензиновые двигатели дизелями в то время так и не удалось. В 1908 году испытания продолжались.

Подводная лодка "Окунь" 25 июня ушла в Бьоркэ для проведения окончательных официальных проб, причем скорость во время перехода под двумя "Панарами" составляла 8,2 узла, расход масла - 17,4 кг, бензина - 151 кг; 5 июля при ходе под электромотором в надводном положении была достигнута скорость в 8,8 узлов. Тогда же определили время перехода из надводного положения в боевое (5 минут) и обратно (1 минута). Под водой подлодка двигалась со скоростью 5 узлов, а в одном из погружений была достигнута глубина около 24 метров. Как отмечала комиссия, прочность корпуса была удовлетворительной – "слезились" только 3 сальника и 5 заклепок. 7 июля 1908 года подводную лодку "Окунь" приняли в казну, приемный акт на "Макрель" подписали через полмесяца.

Обе подводные лодки вошли в Учебный отряд подводного плавания летом 1909 года, однако там они пробыли недолго. Причиной перевода стало то, что в связи с отсутствием боеспособных соединений подводных лодок на Балтийском флоте командование решило сформировать бригаду, выделив для этих целей несколько подлодок из учебного отряда, включая "Окунь" и "Макрель", которые зачислили в первый дивизион.

При модернизации, произведенной в 1911 году, на подлодках "Окунь" и "Макрель" наконец установили по одному четырехтактному 120-сильному дизелю производства "Людвиг Нобель"; центральный гребной вал от дейдвуда внутрь подлодки поднимался несколько вверх, в связи с чем установить дизельный двигатель посредине не удалось, его пришлось сдвинуть к левому борту; дизелем вращалась динамо-машина, которая в свою очередь питала главный электромотор. Во время надводного хода одновременно работали электромотор, динамо-машина и дизель, поэтому при возникновении неисправности одного из агрегатов возникали различные затруднения. Положение осложняло и то, что использованные на подлодках дизели относились к облегченному типу (22 кг/ л.с.), из-за чего имели большое количество конструктивных недостатков и часто выходили из строя; также на правом борту приходилось устанавливать твердый балласт уравновешивающий дизель-динамо-машины. Во время модернизации для концевых цистерн в качестве помп установили электрические центробежные насосы. Все это стало причиной того, что остойчивость подлодок "Окунь" и "Макрель" снизилась настолько, что на каждой пришлось поставить свинцовый киль массой 4 тыс. кг, но и после этого метацентрическая высота не превышала 120 мм. Как показал опыт плавания, смазочного материала на подлодках вдвое меньше, чем необходимо для соответствия запасу топлива, потому при дальних переходах лодки приходилось буксировать.

Подлодки "Окунь" и "Макрель" в период Первой мировой войны, до вступления в строй подлодок типа "Барс", числились в первом дивизионе бригады Балтийского флота, после чего они были переведены в четвертый дивизион; тем не менее, устаревшие к тому времени суда обороняли Финской залив.

Подводная лодка "Окунь" 21 мая 1915 года атаковала германскую эскадру, но сама только чудом избежала таранного удара вражеского судна, погнувшего ей перископ. Чтобы усилить действующий флот часть подлодок из Сибирской флотилии была возвращена на Балтику, а часть переброшена на Черное море. На подлодках типа "Касатка", которые входили в состав той же флотилии, в 1914 году начали заменять "Панары" дизельными двигателями по опыту балтийских подлодок, но установили более мощные - по 160 лошадиных сил. В конце года подлодки "Скат" и "Налим" прибыли на Черное море по железной дороге, а подлодки "Фельдмаршал Шереметев" и "Касатка" – на Балтику, где базировались на Мариенхамне (Аландские острова). Во время боевых действий на подлодки "Скат" и "Налим" установили по орудию калибра 47 мм, а на подлодки "Фельдмаршал Шереметев" и "Касатка" по пулемету. 4 августа 1917 года подводную лодку "Фельдмаршал Шереметев" переименовали в "Кету".

Подводные лодки "Касатка", "Кета" и "Окунь" осенью 1917 года стали на капитальный ремонт в Петрограде. В годы гражданской войны подлодки "Окунь", "Касатка" и "Макрель", отремонтированные Балтийским заводом, передали в состав Астрахано-Каспийской флотилии. Осенью 1918 года они были погружены на железнодорожные платформы и доставлены в Саратов, где их и спустили на воду. Первой в строй вступила подлодка "Макрель" (ноябрь 1918 года). Затем субмарины перешли в Астрахань своим ходом.

В 1919 году все 3 подлодки входили в состав Волжско-Каспийской военной флотилии, с марта того же года в состав Морских сил Каспийского моря.

Подводные лодки "Окунь", "Макрель" и "Касатка" в октябре 1925 года были исключены из списков флота и переданы на разборку. Годом раньше на разборку пошла подлодка "Кета", затонувшая во время наводнения в Петрограде 1924 года и позднее поднятая.

Черноморские подлодки "Налим" и "Скат" постигла печальная участь Черноморского флота – подводные лодки последовательно побывали в руках немцев, белогвардейцев и англо-французских интервентов. В апреле 1919 года были затоплены в районе Севастополя.

Опыт создания подводных лодок типа "Касатка" Бубнов И.Г. в полной мере учел при проектировании подводной лодки "Минога", водоизмещением 117 тонн, с трубчатыми внутренними торпедными аппаратами, и при совместной разработке с Беклемишевым М.Н. проекта подлодки водоизмещением 360 тонн (подводная лодка "Акула").

Автор: ulyakinmariupol