Подводные лодки типа "Сом"

Специалисты Морского министерства наряду с разработкой проекта 1-ой отечественной боевой подводной лодки "Дельфин" внимательно следили за мировым развитием данного класса судов, в том числе и в Соединенных Штатах. Там основанной в 1895 году Джоном Холландом (годы жизни 1841-1904) компанией "Холланд торпидо боут компани" в 1899 году была построена первая автономная подводная лодка "Холланд 7", вошедшая 11 апреля 1900 года в состав ВМФ США. В следующем году компанией для флота США было построено 6 подлодок типа "Аддер", седьмую лодку "Фултон" строили на деньги компании для рекламы и испытания нового оборудования.

Главный двигатель – четырехцилиндровый бензиновый 160-сильный мотор Отто-Дейц; запас топлива при скорости 9,6 узлов – на 30 часов хода, при скорости 7,2 узла – на 60 часов. Движение под водой обеспечивалось 70-сильным электромотором и аккумуляторные батареи емкостью 1900 А-ч (автономность по запасу энергии при скорости 7,5 узлов – 3 часа, при скорости 5,5 узлов – 6 часов). Батареи, также питавшие сеть освещения напряжением 60В и вспомогательные механизмы, изготавливались в Филадельфии, запасные были заказаны санкт-петербургскому заводу "Дюфлон". Две пары горизонтальных и вертикальных рулей, располагавшихся за гребным винтом крестообразно, значительно улучшили управление. Сочетание работы горизонтальных рулей и заполненных балластных цистерн уменьшало время погружения подлодок до 1-2 мин.

На каждой подводной лодке "Холланд 7р" устанавливался носовой трубчатый торпедный аппарат производства завода "Лесснер Г.А.". Одна 450-миллиметровая мина Уайтхеда хранилась в торпедном аппарате, а 2 запасных – на специальных тележках по бортам в носовой части (время перезарядки торпедных аппаратов – 15-20 мин.). Для наблюдения и ведения огня на перископной глубине использовался перископ системы Фосса.

Весовая нагрузка была распределена следующим образом:

Команда и припасы – 0,79 тонны;

Снабжение и дельные вещи – 1,68 тонна;

Топливо – 1,907 тонна;

Свинцовый балласт – 2,2 тонны.

Вооружение – 5,45 тонн;

Рубка – трубопровод, кингстоны, люки – 9,5 тонн;

Механизмы – 12,32 тонн;

Аккумуляторные батареи и электрооборудование – 27,4 тонн;

Корпус – 45,1 тонн.

Полное водоизмещение при метацентрической высоте 40 мм и средней осадке 2,9 метра составляло 124,1 тонны.

Экипаж – 2 офицера и 7 "нижних чинов".

Невский завод к 25 мая 1906 года сдал подводные лодки "Пескарь", "Белуга", "Стерлядь" и "Лосось" которые затем были направлены в Либаву, причем подлодка "Стерлядь" была отправлена по железной дороге, а остальные перешли своим ходом в сопровождении кораблей; они вошли в состав Учебного отряда подводного плавания. Для испытаний использовалась утвержденная программа, и только подлодка "Белуга" перешедшая без единой поломки в Либаву 2 мая 1906 года была принята в казну на основании рапорта контр-адмирала Щенсновича Э.Н., заведующего подводным плаванием.

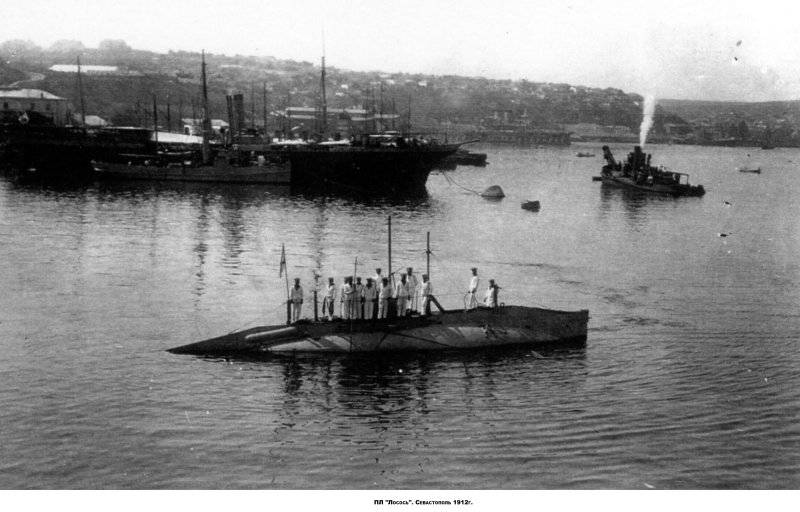

Кроме приемной комиссии Морского министерства подводные лодки осматривались и более высокопоставленными персонами; так на подлодку "Лосось" после ее испытаний побывал вице-адмирал Бирилев А.А., Морской министр Российской Империи; на следующий день подводная лодка маневрировала перед Николаем II, который наблюдал с борта парохода "Транзунд". Правда, без досадного инцидента не обошлось – командир подводной лодки лейтенант Андреев А.А. не рассчитал маневр и порвал бакштаг перископа, навалившись на миноносец "Поражающий". Впрочем, эта маленькая неприятность не повлияла на благосклонность монарха к подводникам.

Правление Невского завода 4 июля 1907 года обратилось в МТК и предложило приобрести шестую подводную лодку "Холланд-7р"; от отдела подводного плавания было получено "добро", и подводные лодки перевезли в Севастополь. После проведения всесторонних испытаний субмарину 22 ноября 1907 года зачислили в списки флота как "Судак", и вместе с подлодкой "Лосось", переброшены по железной дороге из Либавы. Данные субмарины на Черном море образовали первый полудивизион подводных лодок.

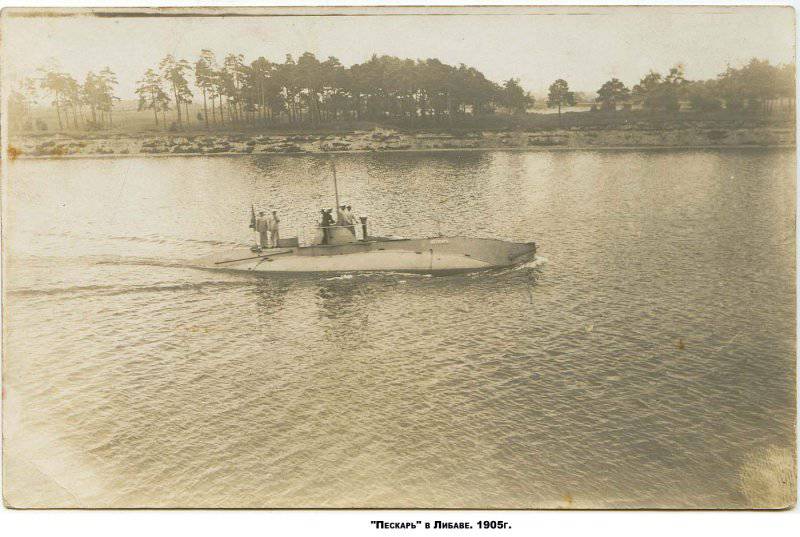

Вступившие в строй подводные лодки интенсивно использовались для боевой подготовки и обучения личного состава; сосредоточение сразу четырех однотипных подлодок в Либаве дало возможность приступить к отработке тактики дивизиона, командиры ночью и днем обучались совместным действиям. В какой-то мере Либавский дивизион стал прообразом "волчьих стай" Второй мировой войны. Подлодки "Холланд-7р" совершали самостоятельные переходы в Гельсингфорс и Ревель, что являлось большим достижением для судов прибрежного действия. Грамотная эксплуатация техники дала возможность избежать гибели подлодок или серьезных аварий, которые для того времени были частым явлением в подводных силах разных стран. Исключением стал случай с подводной лодкой "Пескарь", которая в ночь на 05.02.1906 чуть не затонула около борта транспорта "Хабаровск", когда вода начала поступать через неисправный клапан вспомогательной помпы, а моторист Шмелев, уснувший на вахте, должные меры не принял. Более серьезных последствий избежали благодаря действиям лейтенанта Меркушева В.А., старшего офицера стоявшей рядом подводной лодки "Сиг", который обратил свое внимание на большой дифферент на корму и вызвал команду подводной лодки "Пескарь". Восстановление гребного электродвигателя вышедшего из строя заняло месяц.

В процессе боевой подготовки и освоения техники устранялись мелкие недостатки, а также производились доработки: например, перископы Фосса были заменены на более совершенные системы Герца. Много хлопот командиру подлодки "Сом" доставляла малоразмерная рубка, которая существенно ухудшала управление и обзор. Зимой 1908-1909 годов рабочие транспорта-мастерской "Ксения" и мастерских Владивостокского порта переделали надстройку по образцу подводной лодки невского завода.

Самым серьезным недостатком необходимо признать использование бензиновых двигателей – личный состав угорал, увеличивалась пожаро- и взрывоопасность, стоимость бензина была выше; все это побудило ГУКиС обратиться к крупнейшим машиностроительным заводам 1 июня 1909 года с предложением создать ДВС, для которых применялись тяжелые сорта топлива. К двигателям предъявляли следующие требования:

- мощность при 360 оборотах в минуту - 160 л.с.;

- наличие подводного выхлопа;

- мощность при работе на динамо-машину – 80 л.с.;

- запуск двигателя воздухом;

- обязательный реверс;

- масса – до 5,5 тонн.

На предложение откликнулись зарубежные и российские заводы: Коломенский, Л.Нобеля, "Тильманс", "Тильманс", Николаевский, "Дюфлон", Ижорский, "Фельзер", Ланге, Круппа, Аунсбургский, Кертинга, Сабатэ. Однако ни один предложенный образец не удовлетворил ГУКиС. Специалисты механического завода "Л.Нобель" в сложившейся ситуации в кратчайший срок создали 6-цилиндровый облегченный дизельный двигатель с диаметром поршня 200 миллиметров и ходом 240 миллиметров. Максимальная масса дизеля составляла 3,3 тонны. Учитывая, что это же предприятие изготовило дизели для подлодок "Акула" и "Минога", ГУКиС 23 октября 1909 года выдал наряд на создание 5 двигателей. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что данные чрезмерно облегченные двигатели не имеют достаточного запаса прочности – часто лопались рубашки охлаждения цилиндров, шатуны, из строя выходили различные детали и узлы; личному составу нужно было тратить много времени для ремонта, что значительно снижало боевые возможности подводных лодок. На подводной лодке "Белуга" смонтировали керосиновый двигатель компании братьев Кертинг, который оказался вполне надежным, даже несмотря на вдвое большую массу (6,6 тонн).

Как только началась Первая мировая война, подводные лодки "Щука" и "Сом" были перевезены с Дальнего Востока на Черное море, а затем на Балтийское. Во время боевых действий на балтийские подлодки "Холланд-7р" оснастили 37-миллиметровыми орудиями. Они, как и другие малые подводные лодки, в основном, использовались для дозорной службы на подходах к базам.

25 июня 1916 года в условиях плохой видимости подводную лодку "Сом" протаранил шведский пароход "Ингерманланд". Субмарина погибла. Остальные подводные лодки перешли в Санкт-Петербург своим ходом, где летом-осенью на Балтийском заводе были капитально отремонтированы. Небезынтересно, что этими работами руководил морской инженер Малинин Б.И. – будущий конструктор первых советских подлодок типа "Декабрист". Подводные лодки "Холланд-7р" зимой 1917-1918 годов ремонтировались в Ревеле, и все ("Щука", "Стерлядь", "Пескарь" и "Белуга") оставались в порту. 24 февраля 1918 года они были захвачены германскими интервентами. Впоследствии субмарины вывезли для разборки на металл.

Подводные лодки "Стерлядь" и "Судак" находившиеся в составе действующего флота на протяжении всей войны в конце апреля 1918 года захватили германские войска в Севастополе, а в ноябре того же года они попали в руки англо-французских войск, спешно покидавших Крым. 26 апреля 1919 года англо-французские войска затопили все 12 подлодок находившихся там. Летом 1935 года специалисты ЭПРОНа обнаружили, а позднее подняли подводные лодки "Лосось" и "Судак", которые уже полностью утратили свое боевое значение; работы велись исключительно ради тренировки личного состава и испытания новой судоподъемной техники.

Правильность и простота конструктивных решений, высокая надежность механизмов и систем позволили подводным лодкам типа "Холланд-7р" находиться в строю на протяжении 13 лет, став своеобразным долгожителями российского подводного флота.

Главный двигатель – четырехцилиндровый бензиновый 160-сильный мотор Отто-Дейц; запас топлива при скорости 9,6 узлов – на 30 часов хода, при скорости 7,2 узла – на 60 часов. Движение под водой обеспечивалось 70-сильным электромотором и аккумуляторные батареи емкостью 1900 А-ч (автономность по запасу энергии при скорости 7,5 узлов – 3 часа, при скорости 5,5 узлов – 6 часов). Батареи, также питавшие сеть освещения напряжением 60В и вспомогательные механизмы, изготавливались в Филадельфии, запасные были заказаны санкт-петербургскому заводу "Дюфлон". Две пары горизонтальных и вертикальных рулей, располагавшихся за гребным винтом крестообразно, значительно улучшили управление. Сочетание работы горизонтальных рулей и заполненных балластных цистерн уменьшало время погружения подлодок до 1-2 мин.

На каждой подводной лодке "Холланд 7р" устанавливался носовой трубчатый торпедный аппарат производства завода "Лесснер Г.А.". Одна 450-миллиметровая мина Уайтхеда хранилась в торпедном аппарате, а 2 запасных – на специальных тележках по бортам в носовой части (время перезарядки торпедных аппаратов – 15-20 мин.). Для наблюдения и ведения огня на перископной глубине использовался перископ системы Фосса.

Весовая нагрузка была распределена следующим образом:

Команда и припасы – 0,79 тонны;

Снабжение и дельные вещи – 1,68 тонна;

Топливо – 1,907 тонна;

Свинцовый балласт – 2,2 тонны.

Вооружение – 5,45 тонн;

Рубка – трубопровод, кингстоны, люки – 9,5 тонн;

Механизмы – 12,32 тонн;

Аккумуляторные батареи и электрооборудование – 27,4 тонн;

Корпус – 45,1 тонн.

Полное водоизмещение при метацентрической высоте 40 мм и средней осадке 2,9 метра составляло 124,1 тонны.

Экипаж – 2 офицера и 7 "нижних чинов".

Невский завод к 25 мая 1906 года сдал подводные лодки "Пескарь", "Белуга", "Стерлядь" и "Лосось" которые затем были направлены в Либаву, причем подлодка "Стерлядь" была отправлена по железной дороге, а остальные перешли своим ходом в сопровождении кораблей; они вошли в состав Учебного отряда подводного плавания. Для испытаний использовалась утвержденная программа, и только подлодка "Белуга" перешедшая без единой поломки в Либаву 2 мая 1906 года была принята в казну на основании рапорта контр-адмирала Щенсновича Э.Н., заведующего подводным плаванием.

Кроме приемной комиссии Морского министерства подводные лодки осматривались и более высокопоставленными персонами; так на подлодку "Лосось" после ее испытаний побывал вице-адмирал Бирилев А.А., Морской министр Российской Империи; на следующий день подводная лодка маневрировала перед Николаем II, который наблюдал с борта парохода "Транзунд". Правда, без досадного инцидента не обошлось – командир подводной лодки лейтенант Андреев А.А. не рассчитал маневр и порвал бакштаг перископа, навалившись на миноносец "Поражающий". Впрочем, эта маленькая неприятность не повлияла на благосклонность монарха к подводникам.

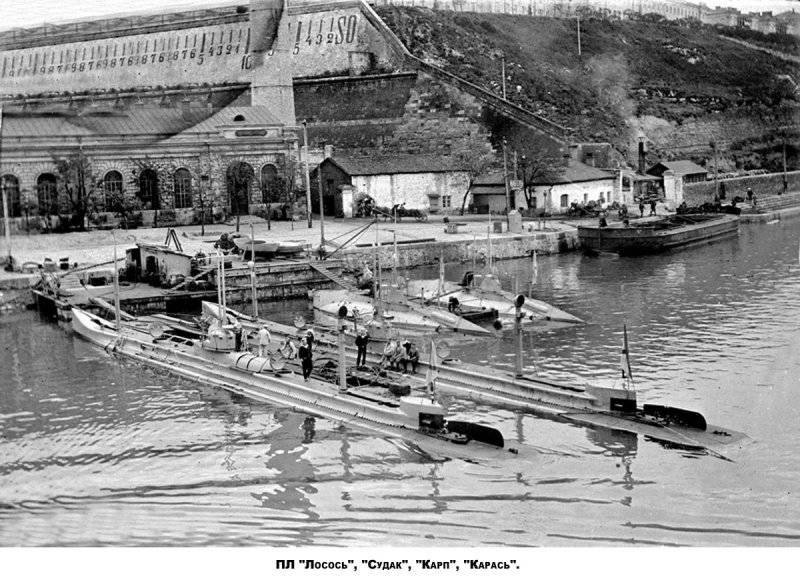

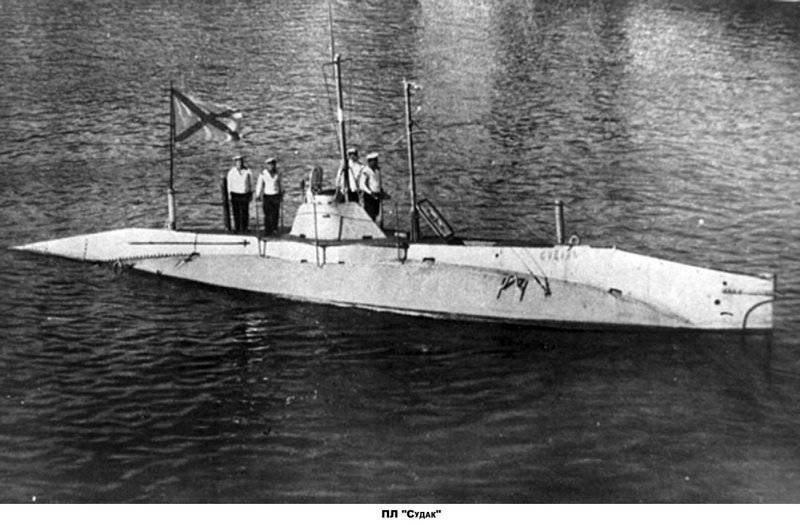

Правление Невского завода 4 июля 1907 года обратилось в МТК и предложило приобрести шестую подводную лодку "Холланд-7р"; от отдела подводного плавания было получено "добро", и подводные лодки перевезли в Севастополь. После проведения всесторонних испытаний субмарину 22 ноября 1907 года зачислили в списки флота как "Судак", и вместе с подлодкой "Лосось", переброшены по железной дороге из Либавы. Данные субмарины на Черном море образовали первый полудивизион подводных лодок.

Подводная лодка "Судак" типа "Сом" после подъема ЭПРОНом в 1932 году

Подводные лодки "Судак" и "Лосось" после подъема ЭПРОНом в 1932 году

Вступившие в строй подводные лодки интенсивно использовались для боевой подготовки и обучения личного состава; сосредоточение сразу четырех однотипных подлодок в Либаве дало возможность приступить к отработке тактики дивизиона, командиры ночью и днем обучались совместным действиям. В какой-то мере Либавский дивизион стал прообразом "волчьих стай" Второй мировой войны. Подлодки "Холланд-7р" совершали самостоятельные переходы в Гельсингфорс и Ревель, что являлось большим достижением для судов прибрежного действия. Грамотная эксплуатация техники дала возможность избежать гибели подлодок или серьезных аварий, которые для того времени были частым явлением в подводных силах разных стран. Исключением стал случай с подводной лодкой "Пескарь", которая в ночь на 05.02.1906 чуть не затонула около борта транспорта "Хабаровск", когда вода начала поступать через неисправный клапан вспомогательной помпы, а моторист Шмелев, уснувший на вахте, должные меры не принял. Более серьезных последствий избежали благодаря действиям лейтенанта Меркушева В.А., старшего офицера стоявшей рядом подводной лодки "Сиг", который обратил свое внимание на большой дифферент на корму и вызвал команду подводной лодки "Пескарь". Восстановление гребного электродвигателя вышедшего из строя заняло месяц.

В процессе боевой подготовки и освоения техники устранялись мелкие недостатки, а также производились доработки: например, перископы Фосса были заменены на более совершенные системы Герца. Много хлопот командиру подлодки "Сом" доставляла малоразмерная рубка, которая существенно ухудшала управление и обзор. Зимой 1908-1909 годов рабочие транспорта-мастерской "Ксения" и мастерских Владивостокского порта переделали надстройку по образцу подводной лодки невского завода.

Самым серьезным недостатком необходимо признать использование бензиновых двигателей – личный состав угорал, увеличивалась пожаро- и взрывоопасность, стоимость бензина была выше; все это побудило ГУКиС обратиться к крупнейшим машиностроительным заводам 1 июня 1909 года с предложением создать ДВС, для которых применялись тяжелые сорта топлива. К двигателям предъявляли следующие требования:

- мощность при 360 оборотах в минуту - 160 л.с.;

- наличие подводного выхлопа;

- мощность при работе на динамо-машину – 80 л.с.;

- запуск двигателя воздухом;

- обязательный реверс;

- масса – до 5,5 тонн.

Общее расположение подводной лодки типа "Сом. 1, 8, 9- резервуары воздуха высокого давления; 2 - торпедозаместительная цистерна; 3 - компас; 4 - главная балластная цистерна; 5 - трюмный насос; 6 - аккумуляторная яма; 7 - топливная цистерна; 10 - торпедный аппарат; 11 - дифферентная цистерна; 12 - уравнительная цистерна; 13, 18 - вспомогательная цистерна; 14 - кингстон; 15 - бензиновый двигатель Отто-Дейц; 16 - муфта; 17 - упорный подшипник; 19 - гребной электромотор

На предложение откликнулись зарубежные и российские заводы: Коломенский, Л.Нобеля, "Тильманс", "Тильманс", Николаевский, "Дюфлон", Ижорский, "Фельзер", Ланге, Круппа, Аунсбургский, Кертинга, Сабатэ. Однако ни один предложенный образец не удовлетворил ГУКиС. Специалисты механического завода "Л.Нобель" в сложившейся ситуации в кратчайший срок создали 6-цилиндровый облегченный дизельный двигатель с диаметром поршня 200 миллиметров и ходом 240 миллиметров. Максимальная масса дизеля составляла 3,3 тонны. Учитывая, что это же предприятие изготовило дизели для подлодок "Акула" и "Минога", ГУКиС 23 октября 1909 года выдал наряд на создание 5 двигателей. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что данные чрезмерно облегченные двигатели не имеют достаточного запаса прочности – часто лопались рубашки охлаждения цилиндров, шатуны, из строя выходили различные детали и узлы; личному составу нужно было тратить много времени для ремонта, что значительно снижало боевые возможности подводных лодок. На подводной лодке "Белуга" смонтировали керосиновый двигатель компании братьев Кертинг, который оказался вполне надежным, даже несмотря на вдвое большую массу (6,6 тонн).

Как только началась Первая мировая война, подводные лодки "Щука" и "Сом" были перевезены с Дальнего Востока на Черное море, а затем на Балтийское. Во время боевых действий на балтийские подлодки "Холланд-7р" оснастили 37-миллиметровыми орудиями. Они, как и другие малые подводные лодки, в основном, использовались для дозорной службы на подходах к базам.

25 июня 1916 года в условиях плохой видимости подводную лодку "Сом" протаранил шведский пароход "Ингерманланд". Субмарина погибла. Остальные подводные лодки перешли в Санкт-Петербург своим ходом, где летом-осенью на Балтийском заводе были капитально отремонтированы. Небезынтересно, что этими работами руководил морской инженер Малинин Б.И. – будущий конструктор первых советских подлодок типа "Декабрист". Подводные лодки "Холланд-7р" зимой 1917-1918 годов ремонтировались в Ревеле, и все ("Щука", "Стерлядь", "Пескарь" и "Белуга") оставались в порту. 24 февраля 1918 года они были захвачены германскими интервентами. Впоследствии субмарины вывезли для разборки на металл.

Подводные лодки "Стерлядь" и "Судак" находившиеся в составе действующего флота на протяжении всей войны в конце апреля 1918 года захватили германские войска в Севастополе, а в ноябре того же года они попали в руки англо-французских войск, спешно покидавших Крым. 26 апреля 1919 года англо-французские войска затопили все 12 подлодок находившихся там. Летом 1935 года специалисты ЭПРОНа обнаружили, а позднее подняли подводные лодки "Лосось" и "Судак", которые уже полностью утратили свое боевое значение; работы велись исключительно ради тренировки личного состава и испытания новой судоподъемной техники.

Правильность и простота конструктивных решений, высокая надежность механизмов и систем позволили подводным лодкам типа "Холланд-7р" находиться в строю на протяжении 13 лет, став своеобразным долгожителями российского подводного флота.

Автор: ulyakinmariupol