Артсамоход поддержки пехоты

ШТУРМОВОЙ КАБРИОЛЕТ

Новая САУ появилась в результате конкурса, объявленного руководством НКТП на создание легкого штурмового артсамохода с 76-мм дивизионной пушкой. В соревновании приняли участие ГАЗ и завод № 38.

Горьковчане предложили проект САУ ГАЗ-74 на шасси легкого танка Т-70. Машину предполагалось оснастить одним двигателем ЗИС-80 или американским GMC и вооружить 76-мм пушкой С-1, разработанной на основе танкового орудия Ф-34.

На заводе № 38 решили применить в качестве силовой установки двигательный агрегат ГАЗ-203 от танка Т-70, состоявший из двух моторов ГАЗ-202, соединенных последовательно. Ранее использование данного агрегата на САУ считалось неприемлемым из-за его большой длины. Теперь эту проблему попытались устранить за счет более тщательной компоновки боевого отделения, изменения конструкции ряда узлов, в частности орудийной установки.

Пушка ЗИС-3 на новой машине СУ-15 монтировалась без нижнего станка. На СУ-12 это орудие ставили с минимальными изменениями, не только с нижним станком, но и с обрезанными станинами (на машинах поздних выпусков они были заменены специальными распорками), упиравшимися в борта. На СУ-15 от полевой пушки использовались только качающаяся часть и верхний станок, который крепился на поперечной П-образной балке, приклепанной и приваренной к бортам боевого отделения. Боевая рубка по-прежнему была закрытой.

Кроме СУ-15, завод № 38 предложил еще две машины – СУ-38 и СУ-16. Обе они отличались применением штатной базы танка Т-70, а СУ-16, кроме того, боевым отделением, открытым сверху.

Испытания новых артсамоходов проводились на Гороховецком полигоне в июле 1943 года в разгар Курской битвы. Наибольшим успехом у военных пользовалась СУ-15, ее и рекомендовали к серийному производству после некоторых доработок. Требовалось облегчить машину, что и было сделано путем снятия крыши. Это одновременно решило все проблемы с вентиляцией, а также облегчило посадку и высадку экипажа. В июле 1943-го СУ-15 под армейским обозначением СУ-76М приняли на вооружение Красной армии.

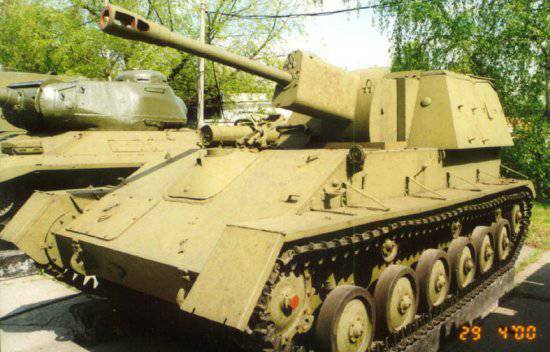

По компоновке СУ-76М относилась к типу полузакрытых самоходных установок. Механик-водитель сидел в носовой части корпуса по его продольной оси в отделении управления, которое располагалось за трансмиссионным отделением. В кормовой части корпуса размещалась неподвижная открытая сверху и частично сзади броневая рубка, в которой находилось боевое отделение. Корпус САУ и рубка сваривались или склепывались из катаных броневых листов толщиной 7–35 мм, установленных под различными углами наклона. Бронировка противооткатных устройств пушки имела толщину 10 мм. Для посадки механика-водителя в верхнем лобовом листе корпуса служил люк, закрывавшийся литой броневой крышкой с перископическим прибором наблюдения, заимствованной у танка Т-70М.

Слева от пушки сидел наводчик орудия, справа – командир установки. Заряжающий располагался в левой задней части боевого отделения, дверь в кормовом листе которого предназначалась для посадки этих членов экипажа и загрузки боекомплекта. От атмосферных осадков боевое отделение закрывалось брезентовым тентом.

В передней части боевого отделения была приварена поперечина коробчатой формы, в которой крепилась опора верхнего станка 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года. Она имела клиновой вертикальный затвор и полуавтоматику копирного типа. Длина ствола орудия составляла 42 калибра. Углы наведения – от -5о до +15о по вертикали, по 15о влево и вправо по горизонтали. Для ведения огня прямой наводкой и с закрытых позиций применялся штатный перископический прицел орудия (панорама Герца). Скорострельность пушки с исправлением наводки доходила до 10 выстр/мин, при беглом огне – до 20 выстр/мин. Максимальная дальность стрельбы составляла 12 100 м, дистанция стрельбы прямой наводкой – 4000 м, прямого выстрела – 600 м. Уравновешивание бронировки качающейся части пушки осуществлялось с помощью установки 110-килограммового противовеса, крепившегося к люльке снизу сзади.

Боекомплект пушки включал 60 унитарных выстрелов. Бронебойно-трассирующий снаряд массой 6,5 кг обладал начальной скоростью 680 м/с, на дистанциях 500 и 1000 м он пробивал по нормали броню толщиной 70 и 61 мм соответственно. Бронебойно-подкалиберный снаряд массой 3 кг и начальной скоростью 960 м/с на дистанциях 300 и 500 м пробивал 105-мм и 90-мм броню.

Вспомогательное вооружение СУ-76М состояло из 7,62-мм пулемета ДТ, который перевозился в боевом отделении. Для стрельбы из него использовались закрываемые броневыми заслонками амбразуры в бортах рубки и в ее лобовом листе справа от пушки. Боекомплект ДТ – 945 патронов (15 дисков). В боевом отделении укладывались также два пистолета-пулемета ППШ, 426 патронов к ним (6 дисков) и 10 ручных гранат Ф-1.

В средней части корпуса в моторном отделении ближе к правому борту монтировался силовой агрегат ГАЗ-203 – два соединенных последовательно 6-цилиндровых карбюраторных двигателя ГАЗ-202 общей мощностью 140 л. с. Коленчатые валы двигателей соединялись муфтой с упругими втулками. Система зажигания, система смазки и система питания (кроме баков) для каждого двигателя были независимы. В системе воздухоочистки двигателей использовались два сдвоенных воздухоочистителя инерционно-масляного типа. Емкость двух топливных баков, размещавшихся в отделении управления, – 412 литров.

Трансмиссия САУ состояла из двухдискового главного фрикциона сухого трения, четырехступенчатой коробки передач ЗИС-5, главной передачи, двух многодисковых бортовых фрикционов с плавающими ленточными тормозами и двух бортовых редукторов.

В ходовую часть машины применительно к одному борту входили шесть обрезиненных опорных катков, три поддерживающих катка, ведущее колесо переднего расположения со съемным зубчатым венцом и направляющее колесо, аналогичное по устройству опорному катку. Подвеска – индивидуальная торсионная. Мелкозвенчатая гусеница цевочного зацепления включала в себя 93 трака шириной 300 мм.

Боевая масса машины – 10,5 тонны. Максимальная скорость вместо расчетной 41 км/ч ограничивалась 30 км/ч, так как при ее увеличении начиналось биение левой полуоси главной передачи. Запас хода по топливу: 320 км – по шоссе, 190 км – по грунтовой дороге.

Осенью 1943 года после полного прекращения производства легких танков Т-70 к выпуску СУ-76М подключились ГАЗ и завод № 40 в подмосковных Мытищах. С 1 января 1944-го головным предприятием по СУ-76М стал Горьковский автозавод, а главным конструктором САУ был назначен Н. А. Астров. Под его руководством на ГАЗе уже с осени 1943-го велись работы по совершенствованию самоходки и приспособлению ее конструкции к условиям массового изготовления. Изменения вносились в конструкцию СУ-76М и в дальнейшем. Так, машины поздних выпусков получили высокий кормовой лист боевого отделения с двумя амбразурами и дверью большего размера, для крепления пулемета в кормовой части рубки появилась труба, приваренная к ее правому и левому бортам, стали использоваться амбразуры новой формы, более приспособленные для стрельбы из пулемета, и т. д.

Серийное производство СУ-76М продолжалось до 1946 года. Всего было выпущено 13 732 самоходки этого типа, в том числе 11 494 – до окончания Великой Отечественной.

СУ-76М, как и ее предшественница СУ-76, поступала на вооружение нескольких десятков легких самоходно-артиллерийских полков, сформированных в годы войны. В начале 1944-го началось создание самоходно-артиллерийских дивизионов (в каждом насчитывалось сначала 12, а позже – 16 СУ-76М). Они заменили в нескольких десятках стрелковых дивизий отдельные истребительно-противотанковые дивизионы. Тогда же приступили к формированию легких самоходно-артиллерийских бригад РВГК. В этих соединениях имелось по 60 установок СУ-76М, пять танков Т-70 и три американских бронетранспортера «Скаут» М3А1. Всего в Красной армии были четыре такие бригады.

ОТ «СУКИ» ДО «КОЛОМБИНЫ»

Говоря о боевом применении СУ-76М, следует подчеркнуть, что на начальном этапе эти самоходки, как, впрочем, и все остальные, использовались довольно безграмотно, преимущественно как танки. Большинство командиров танковых и общевойсковых соединений не имели никакого представления о тактике действий самоходной артиллерии и часто посылали полки САУ буквально на убой. Неправильное применение, а также тот факт, что поначалу экипажи артсамоходов комплектовались бывшими танкистами (сравнение между танком и легкобронированной САУ было явно не в пользу последней), вызвали негативное отношение к СУ-76, что нашло свое выражение в солдатском фольклоре. «Братская могила на четверых», «пукалка», «старая девка» – это были еще наиболее мягкие прозвища. В сердцах солдаты называли СУ-76М «сукой» и «голожопым «Фердинандом»!

Однако со временем отношение к этой машине поменялось. Во-первых, изменилась тактика применения, во-вторых, экипажи, не имевшие танкового прошлого, совсем иначе смотрели на свои машины. Они не считали недостатком, например, отсутствие крыши. Наоборот – благодаря этому облегчалось наблюдение за местностью, стало возможно нормально дышать (вентиляция, как известно, являлась большой проблемой для советских танков и закрытых САУ), можно было вести длительную интенсивную стрельбу без риска задохнуться. При этом в отличие от полевой пушки ЗИС-3 расчет СУ-76М благодаря броне не поражался с бортов и частично сзади пулями и осколками. Кроме того, отсутствие крыши давало возможность экипажу, во всяком случае тем его членам, которые находились в боевом отделении, быстро покинуть машину при ее выходе из строя. Заложником в такой ситуации, увы, оставался механик-водитель. Лучше всех защищенный, он и погибал чаще других самоходчиков.

К достоинствам СУ-76М следует отнести неплохую маневренность и малошумность хода, надежность в эксплуатации (агрегат ГАЗ-203 уверенно отрабатывал 350 моточасов без серьезных поломок), а главное – широкую универсальность машины. Легкие самоходки привлекались к контрбатарейной борьбе, поддержке пехоты в обороне и наступлении, борьбе с танками и т. д. Со всеми этими задачами они справлялись. Боевые качества СУ-76М оказались особенно востребованы на завершающем этапе войны. Быстрые и верткие, ощетинившиеся трофейными пулеметами, СУ-76М часто включали в состав передовых отрядов при преследовании отступавшего противника.

Вместе с отношением изменился и фольклор, отразившийся в прозвищах и названиях боевых машин: «ласточка», «смелый», «снежинка». СУ-76М начали называть «сухариком» и уж совсем высокоэстетично – «коломбиной».

СУ-76М стала второй по массовости советской боевой бронированной машиной Великой Отечественной. В Красную армию поступило больше только «тридцатьчетверок»!

Легкие самоходки состояли на вооружении Советской армии до начала 50-х годов. Последней же ареной их боевого применения была Корея. К началу вспыхнувшей здесь 55 лет назад войны в войсках КНДР насчитывалось несколько десятков СУ-76М. Имелись эти машины и у китайских «народных добровольцев». Впрочем, применение СУ-76М на Корейском полуострове не сопровождалось большими успехами. Низкий уровень подготовки экипажей, превосходство неприятеля в танках, артиллерии и авиации привели к тому, что СУ-76М были быстро выбиты. Потери, правда, восполнились за счет поставок из СССР, и к концу противоборства северокорейские части располагали 127 самоходками этого типа.

Автор: Смирнов Вадим