Средства десантирования ПБС-950

Совершенно новая тема

20 мая 1983 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №451-159 «О проведении опытно-конструкторских работ по созданию боевой машины десанта 1990-х гг. и средств ее десантирования». ОКР по боевой машине десанта получила шифр «Бахча», а по средствам десантирования — «Бахча-СД».

При разработке новой авиадесантируемой боевой машины и самих средств десантирования учитывались масштабы задач, ставившихся перед советскими ВДВ на случай войны, и усложнившиеся условия проведения воздушно-десантных операций. Потенциальный противник, конечно, принимал во внимание роль, отводимую ВДВ, и возможность массового парашютного десантирования у себя в тылу личного состава и боевой техники. В ходе учений вооруженных сил стран НАТО практически обязательно отрабатывались вопросы борьбы с воздушными десантами, причем предполагались десанты силами от батальона и выше. В Великобритании, например, в сентябре 1985 г. провели учение «Брэйв Дефендер» с практической отработкой задач по борьбе с воздушными десантами на всей территории страны. В американских уставах подчеркивалось, что командиры всех степеней при планировании боевой операции должны решать вопросы охраны и обороны тыла своих войск. Совершенствовались средства разведки, развертывались системы ближнего и дальнего обнаружения и оповещения, к борьбе с воздушными десантами привлекали систему ПВО - от отдельных соединений до масштабов театра военных действий.

Для борьбы с высадившимися десантами в дополнение к силам охраны объектов и баз в тыловых районах войск формировались батальонные, полковые, бригадные подвижные тактические группы из состава бронетанковых, механизированных и аэромобильных частей. Среди мер борьбы предусматривались: обстрел военно-транспортных самолетов и десанта во время десантирования, атака высадившегося противника подвижной тактической группой при поддержке тактической и армейской авиации, ствольной и реактивной артиллерии, используя первоначальную неорганизованность десанта, с целью либо уничтожить, либо сковать его силы. Появление разведывательно-ударных комплексов увеличивало возможности поражения десанта в районе десантирования.

Требовалось комплексное решение проблем уменьшения уязвимости парашютного десанта, в том числе — повышение внезапности и скрытности десантирования, увеличение количества техники и личного состава, десантируемых одним эшелоном, и точности десантирования, сокращение времени десантирования и времени между приземлением и началом боевых действий десанта.

Основным требованием для семейства авиадесантируемых машин, выдвигаемым ВДВ, являлось десантирование из военно-транспортных самолетов типа Ил-76 (Ил-76М) и Ан-22 боевых машин с полными боевым комплектом и заправкой, а также с боевым расчетом (два человека экипажа и пять человек десанта), размещенным внутри машины. При этом Ил-76 должен был поднимать до двух машин со средствами десантирования, Ил-76М — до трех, Ан-22 — до четырех. Десантирование планировалось производить на сушу (включая высокогорные площадки) и на воду (при волнении до 2 баллов). Средства десантирования должны были гарантировать снижение минимально допустимой высоты десантирования, минимально возможное отношение их массы к массе десантируемого груза (боевой машины с боекомплектом и расчетом), применение в различных климатических и погодных условиях. Вероятность проведения воздушно-десантной операции после нанесения ударов противником и выведения из строя дорог и ряда аэродромов требовало обеспечить возможность боевым машинам с установленными по-походному средствами десантирования совершать длительный марш к аэродромам погрузки с преодолением водных преград.

30 ноября 1983 г. Управление заказов и поставок авиационной техники и вооружения ВВС выдало Московскому агрегатному заводу «Универсал» согласованное с Министерством авиапромышленности тактико-техническое задание №13098 на разработку бесплатформенных средств десантирования для новой БМД. Разработка средств десантирования по теме «Бахча-СД» началась под руководством главного конструктора и ответственного руководителя завода «Универсал» А.И. Привалова и заместителя главного конструктора П.Р. Шевчука.

В 1984 г. «Универсал» выдал НИИ Автоматических устройств (НИИ АУ) техническое задание №14030 на разработку парашютной системы. Работы в НИИ АУ возглавили директор института О.В. Рысев и заместитель директора Б.Н. Скуланов. Проектирование средств десантирования велось, разумеется, в тесном сотрудничестве с коллективом разработчиков ВгТЗ во главе с главным конструктором А.В. Шабалиным и заместителем главного конструктора В.А. Тришкиным.

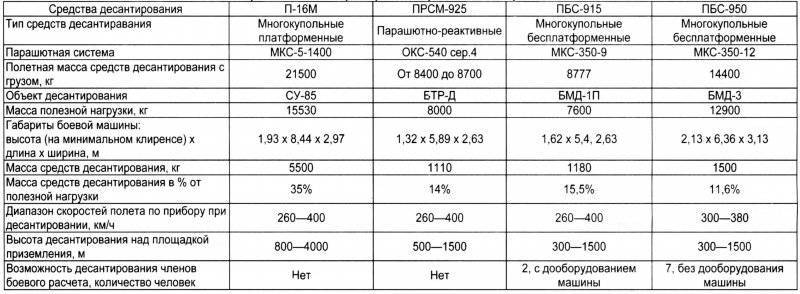

Если семейство машин на базе БМД-1 позволяло создавать каждый следующий комплекс средств десантирования на основе разработанных ранее образцов с высокой степенью унификации, то теперь о преемственности по узлам и агрегатам речи быть не могло. Тактико-техническое задание на «боевую машину десанта 90-х годов» (получившую при разработке обозначение «Объект 950», в производстве - «изделие 950») предполагало качественное улучшение ее характеристик по сравнению с БМД-1 и БМД-2 и соответствующее увеличение габаритов и массы. Планировавшаяся масса новой БМД (12,5 т) более чем в 1,5 раза превышала массу машин семейства БМД-1 - БТР-Д. В сочетании с необходимостью десантирования всего расчета внутри машины при весьма жестких ограничениях на массу самих средств десантирования это заставляло создавать заново весь комплекс. Разумеется, использовался богатый запас технических решений, ранее найденных специалистами «Универсала» и НИИ АУ в ходе других работ, однако конструктивное исполнение должно было быть новым. По сути, потребовался полный комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

С учетом новизны задачи Заказчик согласился, что окончательный выбор принципиальной схемы десантирования будет сделан на этапе защиты технического проекта.

Из двух основных схем бесплатформенных средств десантирования, отработанных для машин семейства БМД-1 - БТР-Д (парашютная или парашютно-реактивная система), была выбрана многокупольная парашютная, обеспечивающая большую надежность, что являлось первостепенным с учетом десантирования расчета. Размещение расчета на универсальных сиденьях вместо специальных амортизированных кресел требовало от разработчиков гарантировать вертикальные перегрузки при приземлении не более 15 g. Многокупольная система в сочетании с энергоемкими амортизаторами могла это обеспечить. Поэтому вариант парашютно-реактивной системы на этапе техпроекта не рассматривался.

В декабре 1985 г. на заводе «Универсал» состоялось совещание представителей Заказчика и промышленности по вопросу утверждения технического облика средств «Бахча-СД». Председателем совещания был командующий ВДВ генерал армии Д.С. Сухоруков, от ВДВ присутствовал также заместитель командующего генерал-лейтенант Н.Н. Гуськов, от Заказчика - Г.И. Голубцов, от завода «Универсал» - Н .Ф. Широков, сменивший А.И. Привалова на посту руководителя и главного конструктора завода, от НИИ АУ — директор института О.В. Рысев и руководитель его феодосийского филиала П.М. Николаев, от ГК НИИ ВВС - начальник отдела А.Ф. Шукаев.

На совещании рассматривались три варианта бесплатформенных парашютных средств десантирования:

- вариант феодосийского филиала НИИ АУ представлял П.М. Николаев. Это была, по сути, модернизация средств десантирования типа ПБС-915 «Шельф» с самонаполняющейся воздушной амортизацией;

- вариант завода «Универсал» с самонаполняющейся воздушной амортизацией «Малыш». Докладывал ведущий конструктор Я.Р. Гриншпан;

- вариант завода «Универсал» с воздушной амортизацией принудительного наполнения с избыточным давлением внутри 0,005 кг/см2. По нему докладывал главный конструктор Н.Ф. Широков.

В результате всестороннего изучения было принято решение о создании средств десантирования по третьему варианту, обеспечивающему большую энергоемкость амортизации и меньшие перегрузки на корпусе машины и местах размещения расчета при приземлении. Разработка получила заводской шифр «4П248», заказчик присвоил ей шифр «ПБС-950».

Проектирование средств десантирования 4П248 (для краткости именовавшихся еще «система 4П248») велось в 9-м отделе завода «Универсал» под руководством начальника отдела Г.В. Петкуса, начальника бригады Ю.Н. Коровочкина и ведущего инженера В.В. Жебровского. Расчеты выполнялись отделом, возглавлявшимся С.С. Филлером; испытаниями средств десантирования на заводе руководили начальники испытательных отделов П.В. Гончаров и С.Ф. Громов.

К основным проблемам, которые коллективу разработчиков пришлось решать заново, можно отнести создание:

- нового установочно-амортизационно-го устройства (лыжи с амортизаторами и центральный узел), которое обеспечило бы загрузку снаряженной БМД в самолет, крепление ее в грузовой кабине самолета на рольганговом оборудовании, безопасный выход машины из грузовой кабины при десантировании и автоматическое включение в работу парашютной и амортизирующей систем. Был спроектирован воздушный амортизатор принудительного наполнения 4П248-1503;

- агрегата, предназначенного для принудительного наполнения амортизаторов атмосферным воздухом в объеме, обеспечивающем гашение кинетической энергии груза при приземлении. Агрегат был назван «блок наддува» и получил заводской шифр «4П248-6501»;

- многокупольной парашютной системы, которая обеспечивала бы сохранное приземление и приводнение «Объекта 950» с полным боевым расчетом. Разработка парашютной системы МКС-350-12 велась в НИИ АУ под руководством заместителя директора Б.Н. Скуланова и начальника сектора Л.Н. Чернышева;

- оборудования, позволяющего БМД с установленными по-походному средствами десантирования совершать марш до 500 км с преодолением водных преград;

- электрооборудования, размещаемого внутри «Объекта 950», для выдачи членам экипажа световой информации об этапах процесса десантирования, а также для управления ускоренной расшвартовкой средств десантирования после приземления.

Решение, принятое на упомянутом совещании, отнюдь не отменяло поиск других возможных вариантов реализации устройства амортизации. Был среди них и принцип воздушной подушки. На основании решения Государственной комиссии СМ СССР по военно-промышленным вопросам от 31 октября 1986 г. заводу «Универсал» было выдано техническое задание на проведение научно-исследовательской работы «Исследование возможности создания средств десантирования техники и грузов с использованием принципа воздушной подушки». «Универсал», в свою очередь, в 1987 г. выдал задание Уфимскому авиационному институту им. Серго Орджоникидзе (УАИ), ранее проводившему подобное исследование в рамках НИР «Выдувка». Вновь открытая НИР получила шифр «Выдувка-1» и была выполнена в полном объеме.

В ходе этой НИР изучалось десантирование «Объекта 915» (БМД-1), но предполагалась возможность использования того же принципа и для более тяжелых объектов. Амортизационное устройство представляло собой крепившуюся под днищем боевой машины надувную «юбку», которая во время снижения разворачивалась с помощью пиротехнических газогенераторов. Принудительного нагнетания воздуха под «юбку» не производилось: предполагалось, что при приземлении машина за счет своей инерции будет сжимать воздух в объеме, ограниченном «юбкой», расходуя на это значительную часть своей кинетической энергии. Эффективно работать такая система могла только в идеальных условиях и на идеально ровной площадке. К тому же предложенная УАИ система амортизации предусматривала применение дорогостоящей прорезиненной ткани СВМ, была сложна в подготовке к применению. Да и работу эту закончили, когда средства 4П248 уже прошли этап государственных испытаний. Итоговый отчет по НИР, утвержденный руководителем «Универсала» в декабре 1988 г., признавал ее результаты полезными, но гласил: «Использование принципа газовоздушной подушки в посадочном устройстве по НИР «Выдувка» и НИР «Выдувка- 1» для разработки систем десантирования нецелесообразно».

В рамках работ по теме «Бахча-СД» открывались и другие НИР. В состав разработанных ранее бесплатформенных средств десантирования для БМД-1, БМД-2 и БТР-Д - опытных ЗП170, серийных ПБС-915 (925) - входили гайдропные системы ориентации по направлению ветра перед приземлением. Разворот с их помощью десантируемого объекта на этапе парашютного спуска продольной осью по направлению ветрового сноса позволяли обеспечить безопасное приземление при скоростях ветра в приземном слое до 15 м/с и тем самым расширить диапазон погодных условий применения парашютных десантов. Однако механический гайдроп по типу использованного в ПБС-915 (925), эффективно работавший при скорости ветра 10-15 м/с, при ее уменьшении до 8-9 м/с просто не успевал сработать: при снижении объекта образовывалась «слабина» звена гайдропа, и он не успевал натянуться и развернуть объект до приземления.

Специалисты НИИ АУ переделали парашютную систему МКС-350-12. В частности, для упрочнения купола основного парашюта на нем в полюсной части нашили 11 лент дополнительного кругового каркаса из технической капроновой ленты ЛТКП-25-450 и ЛТКП-25-300. Для улучшения наполняемости и равномерности нагружения парашютной системы ввели 20-метровые удлинители, позволявшие куполам основных парашютов расходиться дальше друг от друга перед раскрытием. Изменили порядок укладки тормозного парашюта в камеру. Всех упомянутых проблем это не решило, и при запуске средств ПБС-950 в производство пришлось ограничить кратность применения на предельных высотно-скоростных режимах, а в комплект ЗИП к системе МКС-350-12 ввести дополнительный блок основного парашюта и ограничить кратность применения на предельном высотно-скоростном режиме.

С 29 декабря 1988 г. по 27 марта 1989 г. состоялись предварительные летные испытания доработанных средств 4П248-0000 на самолете Ил-76М, принадлежавшем НИИ АУ. Влияние внесенных в конструкцию изменений проверялось на всех этапах подготовки к десантированию и самого десантирования. В частности, было определено, что расчет из 7 человек загружает «Объект 950» с доработанными средствами десантирования в самолет Ил-76М в течение 25 мин (не учитывалось, правда, время установки ВПС-14 каждого объекта). Время отсоединения средств десантирования от изделия после приземления составило 60 с при использовании системы ускоренной расшвартовки и не более 2 мин при расшвартовке вручную силами 4 человек расчета.

В десантно-транспортное оборудование самолета также внесли изменения - в частности, с целью повысить безопасность десантирования сопровождающих расчетов с индивидуальными парашютами (это требование также входило в перечень мероприятий по результатам госиспытаний). Доработанное оборудование с усиленным монорельсом 1П158, изготовленное заводом «Универсал», было установлено на самолет Ил-76 ОКБ им.С.В. Ильюшина и вполне себя оправдало. В отчете об этих испытаниях, утвержденном руководителями «Универсала» и НИИ АУ 30 марта 1989 г., говорилось: «Доработанные по замечаниям Г. И. и замечаниям по эксплуатационной оценке средства десантирования 4П248 для изделия «950» обеспечили пятикратное их применение с заменой деталей одноразового применения... Средства десантирования 4П248 обеспечивают сохранное приземление изделия «950» с перегрузками, не превышающими значений nу = 11,0, nх = 1,4, nz=2,2... Конструктивные изменения основных элементов средств 4П248: парашютной системы МКС-350-12, центрального силового узла, блока наддува и других узлов, проведенные по замечаниям государственных испытаний и по замечаниям, выявленным в процессе настоящих испытаний, проверены в процессе испытаний и подтверждена их эффективность... Средства десантирования 4П248 соответствуют ТТЗ №13098 и могут быть предъявлены на контрольные испытания. За исключением: время загрузки изделия «950» в самолет Ил-76М по ТТЗ— 15 мин фактически получено 25 мин, и расшвартовка средств десантирования после приземления выполняется с выходом 3-х человек из изделия».

Не обошлось без нештатных ситуаций. В одном из летных экспериментов БМД «Объект 950» после приземления попросту опрокинулась кверху гусеницами. Причиной стало столкновение машины при боковом сносе с замерзшим снежным валом высотой 0,3-0,4 м (все же была зима) - и данный случай сочли «нештатным приземлением».

За весь период отработки 4П248 в ходе испытаний (не считая контрольных) провели 15 копровых сбрасываний макетов БМД по отработке воздушных амортизаторов; 11 копровых сбрасываний «Объекта 950» (из них четыре физиологических эксперимента), 87 летных экспериментов с макетами «Объекта 950», 32 летных эксперимента с «Объектом 950», из них четыре - физиологических, с двумя испытателям внутри машины. Так, 6 июня 1986 г. на площадке десантирования под Псковом внутри машины из самолета Ил-76 десантировались парашютисты-испытатели НИИ АУ А.В. Шпилевский и Е.Г. Иванов (высота десантирования — 1800 м, скорость полета самолета - 327 км/ч). 8 июня того же года внутри БМД десантировались парашютисты-испытатели ГК НИИ ВВС подполковник А. А. Данильченко и майор В.П. Нестеров.

В отчете по первому летному физиологическому испытанию, утвержденном 22 июля 1988 г., отмечалось: «...на всех этапах физиологического эксперимента испытатели сохранили нормальную работоспособность... Физиологические и психологические изменения у членов экипажа носили обратимый характер и являлись отражением реакции организма на предстоящее экстремальное воздействие». Подтвердилось, что расположение членов расчета на универсальных сиденьях при приземлении предотвращает удары какой-либо частью тела о корпус или внутреннее оборудование боевой машины. В то же время парашютная система по-прежнему не обеспечивала требуемого пятикратного применения. Тем не менее решением Главнокомандующего ВВС от 16 ноября 1989 г. средства десантирования ПБС-950 были приняты на снабжение ВВС, ВДВ и внедрены в серийное производство при условии обеспечения НИИ АУ (в 1990 г. переименован в НИИ Парашютостроения) гарантийной кратности применения парашютной системы МКС-350-12.

Для подтверждения эффективности доработок средств десантирования в 1989 и 1990 гг. провели дополнительные контрольные и специальные летные испытания. В результате окончательно сформировался облик средств десантирования 4П248 (ПБС-950), конструкторской документации на них присвоили литеру О,, т.е. по ней уже могла изготавливаться установочная партия изделий для организации серийного производства. В течение 1985—1990 гг. по разработке системы 4П248 были получены пять авторских свидетельств, касающихся, в основном, амортизационного устройства.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №155-27 от 10 февраля 1990 г. на вооружение Советской Армии и Военно-Морского Флота приняты боевая машина десанта БМД-3 и средства десантирования ПБС-950. В постановлении, между прочим, говорилось: «Обязать Министерство авиационной промышленности СССР провести доработку десантно-транспортного оборудования и укомплектование самолетов Ил-76, Ил-76МД, Ан-22 и Ан-124 приспособлениями для загрузки БМД-3 со средствами десантирования ПБС-950».

БМД-3 со средствами десантирования 4П248 в походном положении

Приказ министра обороны СССР №117 от 20 марта 1990 г. гласил: «Предназначить боевую машину десанта БМД-3 и средства десантирования ПБС-950 для укомплектования парашютно-десантных частей Советской Армии и частей морской пехоты ВМФ наряду с боевыми машинами десантными БМД- 1П, БМД-2, парашютно-реактивными системами ПРСМ-915, ПРСМ-925(916) и парашютными бесплатформенными системами ПБС-915, ПБС-916». Генеральным заказчиком по средствам десантирования тем же приказом было определено Управление заместителя Главнокомандующего ВВС по вооружению. Минавиапром обязывали создать мощности, рассчитанные на ежегодное производство 700 комплектов ПБС-950. Задействовать эту (максимальную) производительность, разумеется, пока не намеревались. Реальные заказы планировались много меньше. Но и они фактически не состоялись.

Первую серийную партию ПБС-950 в количестве десяти комплектов изготовили в том же 1990 г. непосредственно на заводе «Универсал» и передали Заказчику. Эта партия соответствовала ранее заказанной ВгТЗ партии из десяти БМД-3. Всего МКПК «Универсал» изготовил 25 серийных комплектов ПБС-950. На момент принятия средств десантирования ПБС-950 на снабжение их производство организовывалось в Кумертау. Но вскоре события в стране внесли свои коррективы, и серийное производство ПБС-950 перенесли на Таганрогское АПО.

Несмотря на крайне неблагоприятную ситуацию в Вооруженных Силах, работы по освоению немногочисленных БМД-3 и ПБС-950 в войсках все же велись, хотя и со значительной задержкой. Возможность сброса БМД-3 с использованием ПБС-950 со всеми семью членами расчета внутри машины была проверена в 1995 г. копровым сбрасыванием. Первое десантирование расчета в полном составе внутри БМД-3 с ПБС-950 прошло 20 августа 1998 г. в ходе показных тактических учений 104-го гв. парашютно-десантного полка 76-й гв. воздушно-десантной дивизии. Десантирование осуществили из самолета Ил-76 с участием войсковых десантников: старшего лейтенанта В. В. Конева, младших сержантов А.С. Аблизина и З.А. Билимихова, ефрейтора В.В. Сидоренко, рядовых Д.А. Горева, Д.А. Кондратьева, З.Б. Тонаева.

20 мая 1983 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №451-159 «О проведении опытно-конструкторских работ по созданию боевой машины десанта 1990-х гг. и средств ее десантирования». ОКР по боевой машине десанта получила шифр «Бахча», а по средствам десантирования — «Бахча-СД».

При разработке новой авиадесантируемой боевой машины и самих средств десантирования учитывались масштабы задач, ставившихся перед советскими ВДВ на случай войны, и усложнившиеся условия проведения воздушно-десантных операций. Потенциальный противник, конечно, принимал во внимание роль, отводимую ВДВ, и возможность массового парашютного десантирования у себя в тылу личного состава и боевой техники. В ходе учений вооруженных сил стран НАТО практически обязательно отрабатывались вопросы борьбы с воздушными десантами, причем предполагались десанты силами от батальона и выше. В Великобритании, например, в сентябре 1985 г. провели учение «Брэйв Дефендер» с практической отработкой задач по борьбе с воздушными десантами на всей территории страны. В американских уставах подчеркивалось, что командиры всех степеней при планировании боевой операции должны решать вопросы охраны и обороны тыла своих войск. Совершенствовались средства разведки, развертывались системы ближнего и дальнего обнаружения и оповещения, к борьбе с воздушными десантами привлекали систему ПВО - от отдельных соединений до масштабов театра военных действий.

Для борьбы с высадившимися десантами в дополнение к силам охраны объектов и баз в тыловых районах войск формировались батальонные, полковые, бригадные подвижные тактические группы из состава бронетанковых, механизированных и аэромобильных частей. Среди мер борьбы предусматривались: обстрел военно-транспортных самолетов и десанта во время десантирования, атака высадившегося противника подвижной тактической группой при поддержке тактической и армейской авиации, ствольной и реактивной артиллерии, используя первоначальную неорганизованность десанта, с целью либо уничтожить, либо сковать его силы. Появление разведывательно-ударных комплексов увеличивало возможности поражения десанта в районе десантирования.

Требовалось комплексное решение проблем уменьшения уязвимости парашютного десанта, в том числе — повышение внезапности и скрытности десантирования, увеличение количества техники и личного состава, десантируемых одним эшелоном, и точности десантирования, сокращение времени десантирования и времени между приземлением и началом боевых действий десанта.

Основным требованием для семейства авиадесантируемых машин, выдвигаемым ВДВ, являлось десантирование из военно-транспортных самолетов типа Ил-76 (Ил-76М) и Ан-22 боевых машин с полными боевым комплектом и заправкой, а также с боевым расчетом (два человека экипажа и пять человек десанта), размещенным внутри машины. При этом Ил-76 должен был поднимать до двух машин со средствами десантирования, Ил-76М — до трех, Ан-22 — до четырех. Десантирование планировалось производить на сушу (включая высокогорные площадки) и на воду (при волнении до 2 баллов). Средства десантирования должны были гарантировать снижение минимально допустимой высоты десантирования, минимально возможное отношение их массы к массе десантируемого груза (боевой машины с боекомплектом и расчетом), применение в различных климатических и погодных условиях. Вероятность проведения воздушно-десантной операции после нанесения ударов противником и выведения из строя дорог и ряда аэродромов требовало обеспечить возможность боевым машинам с установленными по-походному средствами десантирования совершать длительный марш к аэродромам погрузки с преодолением водных преград.

30 ноября 1983 г. Управление заказов и поставок авиационной техники и вооружения ВВС выдало Московскому агрегатному заводу «Универсал» согласованное с Министерством авиапромышленности тактико-техническое задание №13098 на разработку бесплатформенных средств десантирования для новой БМД. Разработка средств десантирования по теме «Бахча-СД» началась под руководством главного конструктора и ответственного руководителя завода «Универсал» А.И. Привалова и заместителя главного конструктора П.Р. Шевчука.

В 1984 г. «Универсал» выдал НИИ Автоматических устройств (НИИ АУ) техническое задание №14030 на разработку парашютной системы. Работы в НИИ АУ возглавили директор института О.В. Рысев и заместитель директора Б.Н. Скуланов. Проектирование средств десантирования велось, разумеется, в тесном сотрудничестве с коллективом разработчиков ВгТЗ во главе с главным конструктором А.В. Шабалиным и заместителем главного конструктора В.А. Тришкиным.

Если семейство машин на базе БМД-1 позволяло создавать каждый следующий комплекс средств десантирования на основе разработанных ранее образцов с высокой степенью унификации, то теперь о преемственности по узлам и агрегатам речи быть не могло. Тактико-техническое задание на «боевую машину десанта 90-х годов» (получившую при разработке обозначение «Объект 950», в производстве - «изделие 950») предполагало качественное улучшение ее характеристик по сравнению с БМД-1 и БМД-2 и соответствующее увеличение габаритов и массы. Планировавшаяся масса новой БМД (12,5 т) более чем в 1,5 раза превышала массу машин семейства БМД-1 - БТР-Д. В сочетании с необходимостью десантирования всего расчета внутри машины при весьма жестких ограничениях на массу самих средств десантирования это заставляло создавать заново весь комплекс. Разумеется, использовался богатый запас технических решений, ранее найденных специалистами «Универсала» и НИИ АУ в ходе других работ, однако конструктивное исполнение должно было быть новым. По сути, потребовался полный комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

С учетом новизны задачи Заказчик согласился, что окончательный выбор принципиальной схемы десантирования будет сделан на этапе защиты технического проекта.

Из двух основных схем бесплатформенных средств десантирования, отработанных для машин семейства БМД-1 - БТР-Д (парашютная или парашютно-реактивная система), была выбрана многокупольная парашютная, обеспечивающая большую надежность, что являлось первостепенным с учетом десантирования расчета. Размещение расчета на универсальных сиденьях вместо специальных амортизированных кресел требовало от разработчиков гарантировать вертикальные перегрузки при приземлении не более 15 g. Многокупольная система в сочетании с энергоемкими амортизаторами могла это обеспечить. Поэтому вариант парашютно-реактивной системы на этапе техпроекта не рассматривался.

В декабре 1985 г. на заводе «Универсал» состоялось совещание представителей Заказчика и промышленности по вопросу утверждения технического облика средств «Бахча-СД». Председателем совещания был командующий ВДВ генерал армии Д.С. Сухоруков, от ВДВ присутствовал также заместитель командующего генерал-лейтенант Н.Н. Гуськов, от Заказчика - Г.И. Голубцов, от завода «Универсал» - Н .Ф. Широков, сменивший А.И. Привалова на посту руководителя и главного конструктора завода, от НИИ АУ — директор института О.В. Рысев и руководитель его феодосийского филиала П.М. Николаев, от ГК НИИ ВВС - начальник отдела А.Ф. Шукаев.

На совещании рассматривались три варианта бесплатформенных парашютных средств десантирования:

- вариант феодосийского филиала НИИ АУ представлял П.М. Николаев. Это была, по сути, модернизация средств десантирования типа ПБС-915 «Шельф» с самонаполняющейся воздушной амортизацией;

- вариант завода «Универсал» с самонаполняющейся воздушной амортизацией «Малыш». Докладывал ведущий конструктор Я.Р. Гриншпан;

- вариант завода «Универсал» с воздушной амортизацией принудительного наполнения с избыточным давлением внутри 0,005 кг/см2. По нему докладывал главный конструктор Н.Ф. Широков.

В результате всестороннего изучения было принято решение о создании средств десантирования по третьему варианту, обеспечивающему большую энергоемкость амортизации и меньшие перегрузки на корпусе машины и местах размещения расчета при приземлении. Разработка получила заводской шифр «4П248», заказчик присвоил ей шифр «ПБС-950».

Проектирование средств десантирования 4П248 (для краткости именовавшихся еще «система 4П248») велось в 9-м отделе завода «Универсал» под руководством начальника отдела Г.В. Петкуса, начальника бригады Ю.Н. Коровочкина и ведущего инженера В.В. Жебровского. Расчеты выполнялись отделом, возглавлявшимся С.С. Филлером; испытаниями средств десантирования на заводе руководили начальники испытательных отделов П.В. Гончаров и С.Ф. Громов.

К основным проблемам, которые коллективу разработчиков пришлось решать заново, можно отнести создание:

- нового установочно-амортизационно-го устройства (лыжи с амортизаторами и центральный узел), которое обеспечило бы загрузку снаряженной БМД в самолет, крепление ее в грузовой кабине самолета на рольганговом оборудовании, безопасный выход машины из грузовой кабины при десантировании и автоматическое включение в работу парашютной и амортизирующей систем. Был спроектирован воздушный амортизатор принудительного наполнения 4П248-1503;

- агрегата, предназначенного для принудительного наполнения амортизаторов атмосферным воздухом в объеме, обеспечивающем гашение кинетической энергии груза при приземлении. Агрегат был назван «блок наддува» и получил заводской шифр «4П248-6501»;

- многокупольной парашютной системы, которая обеспечивала бы сохранное приземление и приводнение «Объекта 950» с полным боевым расчетом. Разработка парашютной системы МКС-350-12 велась в НИИ АУ под руководством заместителя директора Б.Н. Скуланова и начальника сектора Л.Н. Чернышева;

- оборудования, позволяющего БМД с установленными по-походному средствами десантирования совершать марш до 500 км с преодолением водных преград;

- электрооборудования, размещаемого внутри «Объекта 950», для выдачи членам экипажа световой информации об этапах процесса десантирования, а также для управления ускоренной расшвартовкой средств десантирования после приземления.

Решение, принятое на упомянутом совещании, отнюдь не отменяло поиск других возможных вариантов реализации устройства амортизации. Был среди них и принцип воздушной подушки. На основании решения Государственной комиссии СМ СССР по военно-промышленным вопросам от 31 октября 1986 г. заводу «Универсал» было выдано техническое задание на проведение научно-исследовательской работы «Исследование возможности создания средств десантирования техники и грузов с использованием принципа воздушной подушки». «Универсал», в свою очередь, в 1987 г. выдал задание Уфимскому авиационному институту им. Серго Орджоникидзе (УАИ), ранее проводившему подобное исследование в рамках НИР «Выдувка». Вновь открытая НИР получила шифр «Выдувка-1» и была выполнена в полном объеме.

В ходе этой НИР изучалось десантирование «Объекта 915» (БМД-1), но предполагалась возможность использования того же принципа и для более тяжелых объектов. Амортизационное устройство представляло собой крепившуюся под днищем боевой машины надувную «юбку», которая во время снижения разворачивалась с помощью пиротехнических газогенераторов. Принудительного нагнетания воздуха под «юбку» не производилось: предполагалось, что при приземлении машина за счет своей инерции будет сжимать воздух в объеме, ограниченном «юбкой», расходуя на это значительную часть своей кинетической энергии. Эффективно работать такая система могла только в идеальных условиях и на идеально ровной площадке. К тому же предложенная УАИ система амортизации предусматривала применение дорогостоящей прорезиненной ткани СВМ, была сложна в подготовке к применению. Да и работу эту закончили, когда средства 4П248 уже прошли этап государственных испытаний. Итоговый отчет по НИР, утвержденный руководителем «Универсала» в декабре 1988 г., признавал ее результаты полезными, но гласил: «Использование принципа газовоздушной подушки в посадочном устройстве по НИР «Выдувка» и НИР «Выдувка- 1» для разработки систем десантирования нецелесообразно».

В рамках работ по теме «Бахча-СД» открывались и другие НИР. В состав разработанных ранее бесплатформенных средств десантирования для БМД-1, БМД-2 и БТР-Д - опытных ЗП170, серийных ПБС-915 (925) - входили гайдропные системы ориентации по направлению ветра перед приземлением. Разворот с их помощью десантируемого объекта на этапе парашютного спуска продольной осью по направлению ветрового сноса позволяли обеспечить безопасное приземление при скоростях ветра в приземном слое до 15 м/с и тем самым расширить диапазон погодных условий применения парашютных десантов. Однако механический гайдроп по типу использованного в ПБС-915 (925), эффективно работавший при скорости ветра 10-15 м/с, при ее уменьшении до 8-9 м/с просто не успевал сработать: при снижении объекта образовывалась «слабина» звена гайдропа, и он не успевал натянуться и развернуть объект до приземления.

Специалисты НИИ АУ переделали парашютную систему МКС-350-12. В частности, для упрочнения купола основного парашюта на нем в полюсной части нашили 11 лент дополнительного кругового каркаса из технической капроновой ленты ЛТКП-25-450 и ЛТКП-25-300. Для улучшения наполняемости и равномерности нагружения парашютной системы ввели 20-метровые удлинители, позволявшие куполам основных парашютов расходиться дальше друг от друга перед раскрытием. Изменили порядок укладки тормозного парашюта в камеру. Всех упомянутых проблем это не решило, и при запуске средств ПБС-950 в производство пришлось ограничить кратность применения на предельных высотно-скоростных режимах, а в комплект ЗИП к системе МКС-350-12 ввести дополнительный блок основного парашюта и ограничить кратность применения на предельном высотно-скоростном режиме.

С 29 декабря 1988 г. по 27 марта 1989 г. состоялись предварительные летные испытания доработанных средств 4П248-0000 на самолете Ил-76М, принадлежавшем НИИ АУ. Влияние внесенных в конструкцию изменений проверялось на всех этапах подготовки к десантированию и самого десантирования. В частности, было определено, что расчет из 7 человек загружает «Объект 950» с доработанными средствами десантирования в самолет Ил-76М в течение 25 мин (не учитывалось, правда, время установки ВПС-14 каждого объекта). Время отсоединения средств десантирования от изделия после приземления составило 60 с при использовании системы ускоренной расшвартовки и не более 2 мин при расшвартовке вручную силами 4 человек расчета.

В десантно-транспортное оборудование самолета также внесли изменения - в частности, с целью повысить безопасность десантирования сопровождающих расчетов с индивидуальными парашютами (это требование также входило в перечень мероприятий по результатам госиспытаний). Доработанное оборудование с усиленным монорельсом 1П158, изготовленное заводом «Универсал», было установлено на самолет Ил-76 ОКБ им.С.В. Ильюшина и вполне себя оправдало. В отчете об этих испытаниях, утвержденном руководителями «Универсала» и НИИ АУ 30 марта 1989 г., говорилось: «Доработанные по замечаниям Г. И. и замечаниям по эксплуатационной оценке средства десантирования 4П248 для изделия «950» обеспечили пятикратное их применение с заменой деталей одноразового применения... Средства десантирования 4П248 обеспечивают сохранное приземление изделия «950» с перегрузками, не превышающими значений nу = 11,0, nх = 1,4, nz=2,2... Конструктивные изменения основных элементов средств 4П248: парашютной системы МКС-350-12, центрального силового узла, блока наддува и других узлов, проведенные по замечаниям государственных испытаний и по замечаниям, выявленным в процессе настоящих испытаний, проверены в процессе испытаний и подтверждена их эффективность... Средства десантирования 4П248 соответствуют ТТЗ №13098 и могут быть предъявлены на контрольные испытания. За исключением: время загрузки изделия «950» в самолет Ил-76М по ТТЗ— 15 мин фактически получено 25 мин, и расшвартовка средств десантирования после приземления выполняется с выходом 3-х человек из изделия».

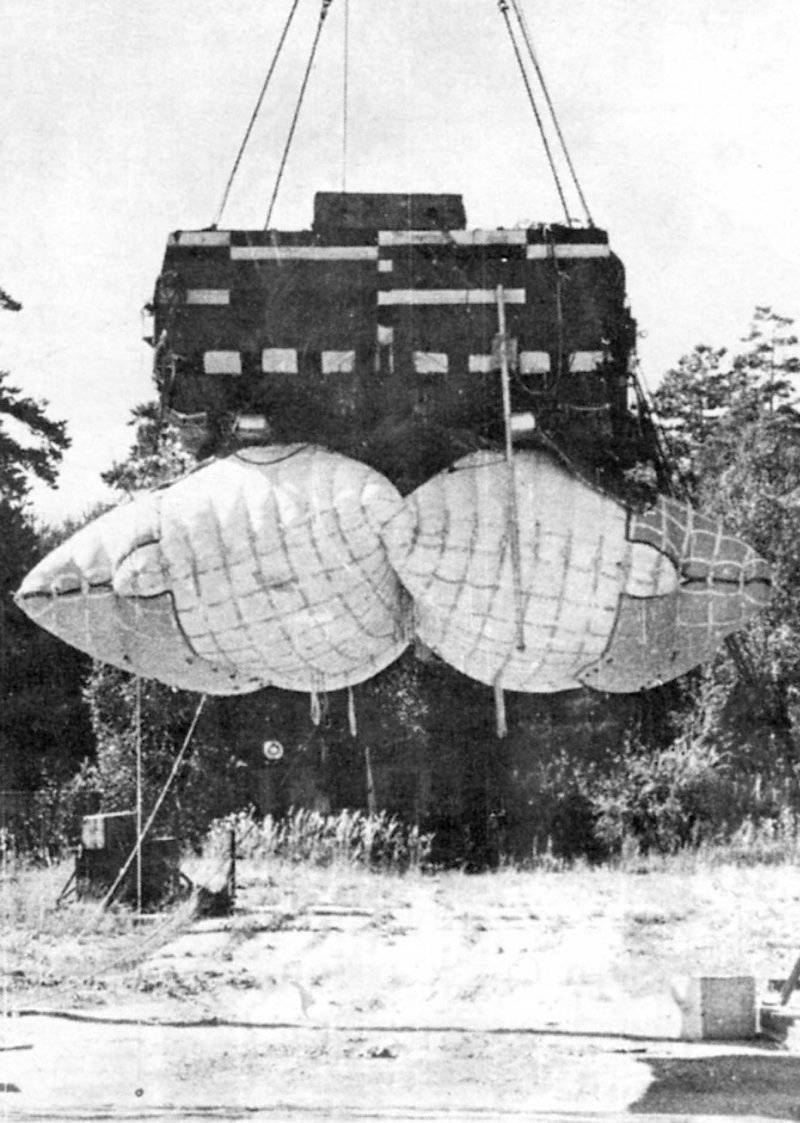

Копровые испытания воздушного амортизатора на макете «Объекта 950»

Не обошлось без нештатных ситуаций. В одном из летных экспериментов БМД «Объект 950» после приземления попросту опрокинулась кверху гусеницами. Причиной стало столкновение машины при боковом сносе с замерзшим снежным валом высотой 0,3-0,4 м (все же была зима) - и данный случай сочли «нештатным приземлением».

За весь период отработки 4П248 в ходе испытаний (не считая контрольных) провели 15 копровых сбрасываний макетов БМД по отработке воздушных амортизаторов; 11 копровых сбрасываний «Объекта 950» (из них четыре физиологических эксперимента), 87 летных экспериментов с макетами «Объекта 950», 32 летных эксперимента с «Объектом 950», из них четыре - физиологических, с двумя испытателям внутри машины. Так, 6 июня 1986 г. на площадке десантирования под Псковом внутри машины из самолета Ил-76 десантировались парашютисты-испытатели НИИ АУ А.В. Шпилевский и Е.Г. Иванов (высота десантирования — 1800 м, скорость полета самолета - 327 км/ч). 8 июня того же года внутри БМД десантировались парашютисты-испытатели ГК НИИ ВВС подполковник А. А. Данильченко и майор В.П. Нестеров.

В отчете по первому летному физиологическому испытанию, утвержденном 22 июля 1988 г., отмечалось: «...на всех этапах физиологического эксперимента испытатели сохранили нормальную работоспособность... Физиологические и психологические изменения у членов экипажа носили обратимый характер и являлись отражением реакции организма на предстоящее экстремальное воздействие». Подтвердилось, что расположение членов расчета на универсальных сиденьях при приземлении предотвращает удары какой-либо частью тела о корпус или внутреннее оборудование боевой машины. В то же время парашютная система по-прежнему не обеспечивала требуемого пятикратного применения. Тем не менее решением Главнокомандующего ВВС от 16 ноября 1989 г. средства десантирования ПБС-950 были приняты на снабжение ВВС, ВДВ и внедрены в серийное производство при условии обеспечения НИИ АУ (в 1990 г. переименован в НИИ Парашютостроения) гарантийной кратности применения парашютной системы МКС-350-12.

Для подтверждения эффективности доработок средств десантирования в 1989 и 1990 гг. провели дополнительные контрольные и специальные летные испытания. В результате окончательно сформировался облик средств десантирования 4П248 (ПБС-950), конструкторской документации на них присвоили литеру О,, т.е. по ней уже могла изготавливаться установочная партия изделий для организации серийного производства. В течение 1985—1990 гг. по разработке системы 4П248 были получены пять авторских свидетельств, касающихся, в основном, амортизационного устройства.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №155-27 от 10 февраля 1990 г. на вооружение Советской Армии и Военно-Морского Флота приняты боевая машина десанта БМД-3 и средства десантирования ПБС-950. В постановлении, между прочим, говорилось: «Обязать Министерство авиационной промышленности СССР провести доработку десантно-транспортного оборудования и укомплектование самолетов Ил-76, Ил-76МД, Ан-22 и Ан-124 приспособлениями для загрузки БМД-3 со средствами десантирования ПБС-950».

БМД-3 со средствами десантирования 4П248 в походном положении

Испытания на плаву

Приказ министра обороны СССР №117 от 20 марта 1990 г. гласил: «Предназначить боевую машину десанта БМД-3 и средства десантирования ПБС-950 для укомплектования парашютно-десантных частей Советской Армии и частей морской пехоты ВМФ наряду с боевыми машинами десантными БМД- 1П, БМД-2, парашютно-реактивными системами ПРСМ-915, ПРСМ-925(916) и парашютными бесплатформенными системами ПБС-915, ПБС-916». Генеральным заказчиком по средствам десантирования тем же приказом было определено Управление заместителя Главнокомандующего ВВС по вооружению. Минавиапром обязывали создать мощности, рассчитанные на ежегодное производство 700 комплектов ПБС-950. Задействовать эту (максимальную) производительность, разумеется, пока не намеревались. Реальные заказы планировались много меньше. Но и они фактически не состоялись.

Первую серийную партию ПБС-950 в количестве десяти комплектов изготовили в том же 1990 г. непосредственно на заводе «Универсал» и передали Заказчику. Эта партия соответствовала ранее заказанной ВгТЗ партии из десяти БМД-3. Всего МКПК «Универсал» изготовил 25 серийных комплектов ПБС-950. На момент принятия средств десантирования ПБС-950 на снабжение их производство организовывалось в Кумертау. Но вскоре события в стране внесли свои коррективы, и серийное производство ПБС-950 перенесли на Таганрогское АПО.

Несмотря на крайне неблагоприятную ситуацию в Вооруженных Силах, работы по освоению немногочисленных БМД-3 и ПБС-950 в войсках все же велись, хотя и со значительной задержкой. Возможность сброса БМД-3 с использованием ПБС-950 со всеми семью членами расчета внутри машины была проверена в 1995 г. копровым сбрасыванием. Первое десантирование расчета в полном составе внутри БМД-3 с ПБС-950 прошло 20 августа 1998 г. в ходе показных тактических учений 104-го гв. парашютно-десантного полка 76-й гв. воздушно-десантной дивизии. Десантирование осуществили из самолета Ил-76 с участием войсковых десантников: старшего лейтенанта В. В. Конева, младших сержантов А.С. Аблизина и З.А. Билимихова, ефрейтора В.В. Сидоренко, рядовых Д.А. Горева, Д.А. Кондратьева, З.Б. Тонаева.

Загрузка БМД-3 со средствами десантирования ПБС-950 (4П248) в самолет Ил-76

Автор: Смирнов Вадим