Cредние танки в послевоенный период. «Объект 432»

Танк «Объект 432» был разработан в мае 1961 г. в КБ (отдел 60) завода им. Малышева (Харьков) под руководством главного конструктора А.А. Морозова на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР №141-58 от 17февраля 1961 г. Доработка технического проекта и изготовление опытных образцов машины велись согласно постановлению Совета Министров СССР №957-407 от 24 октября 1961 г. Ходовой макет танка без башни с вооружением собрали в марте 1962 г. После установки башни с вооружением в июне 1962 г. он прошел заводские испытания, завершившиеся 15 августа 1962 г. Первый полноценный образец танка «Объект 432» был изготовлен в сентябре-октябре 1962 г. Всего до конца декабря 1962 г. завод им. В.А. Малышева выпустил три опытных образца. Один из них (второй) - восстановленный ходовой макет танка с вооружением, выпущенный в марте 1962 г. В период с 11 ноября 1962 г. по 30 марта 1963 г. все три опытных образца (по мере изготовления) прошли второй этап испытаний (ходовые и полигонные испытания).

Для посадки и выхода наводчика над его рабочим местом в крыше башни имелся люк, закрывавшийся броневой крышкой. В средней части крышки люка был сделан лючок для установки воздухопитающей трубы ОПВТ, закрывавшийся откидной крышкой на двух петлях и запиравшийся замком, который можно было открыть только специальным ключом. Для облегчения открывания крышек входных люков командира танка и наводчика в их петлях устанавливались пучковые торсионы, изготовленные из стальных пластин.

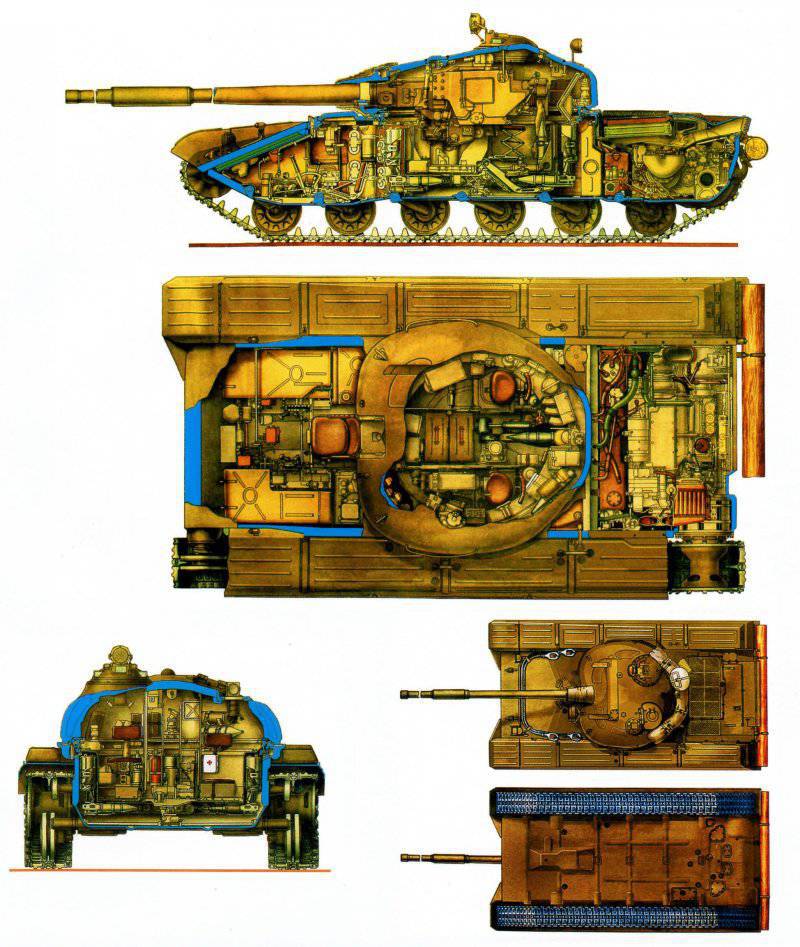

В боевом отделении, в корпусе за кабиной и конвейером у перегородки МТО, размещались два задних внутренних топливных бака. Между правым задним топливным баком и бортом устанавливался подогреватель системы подогрева двигателя с калорифером. Над ним у моторной перегородки крепился нагнетатель с фильтром системы ПАЗ, а в специальном окне левого заднего топливного бака — вытяжной вентилятор. На левом борту за аккумуляторными батареями монтировался гидропривод горизонтальной наводки стабилизатора.

Удаление из танка пороховых газов во время стрельбы, а также обдув экипажа свежим воздухом в жаркое время года обеспечивались системой вентиляции обитаемых отделений. Эта система включала в себя нагнетатель с ручным приводом для открывания и закрывания клапанов, легкосъемный электровентилятор (перед механиком-водителем), воздухоприток башни (на кормовом листе крыши башни), воздухоприток корпуса (на скуловом листе крыши слева от водителя) и вытяжной вентилятор. Включение вытяжного вентилятора осуществлялось при нажатии кнопки «Пуск» на коробке КУВ-5, располагавшейся в боевом отделении у командира.

МТО находилось в кормовой части танка и было отделено от боевого отделения герметичной перегородкой. В отделении поперек корпуса устанавливался двигатель с выводом мощности на ведущие колеса с обоих концов коленчатых валов через правую и левую БКП, смонтированные в блоке с соосными планетарными бортовыми редукторами. Между двигателем и моторной перегородкой располагались баки систем смазки двигателя (левый) и трансмиссии (правый).

Над двигателем у левого борта корпуса располагался воздухоочиститель, а на днище под воздухоочистителем - кормовой насос для откачки воды при преодолении танком водной преграды по дну. На правом борту крепились расширительный бачок системы охлаждения двигателя и труба газохода, соединявшаяся с помощью кольцевого компенсатора с корпусом газовой турбины двигателя. Между двигателем и кормовым листом корпуса устанавливался кормовой топливный бачок. В МТО также размещались узлы приводов управления, механизм остановки двигателя (МОД), термодымовая аппаратура (ТДА), термодатчики системы УА ППО, датчики контрольных приборов и высоковольтная катушка факельного подогрева. Благодаря плотной компоновке объем МТО составлял всего 2,62 м3.

После производства выстрела экстрактируемый поддон (металлическая часть частично сгорающей гильзы) захватывался и удерживался механизмом улавливания с тросовым приводом (монтировался на задней части левого щита ограждения пушки), который после очередного заряжания пушки перекладывал его в освободившийся лоток конвейера. Боевая скорострельность с использованием механизма заряжания достигала 8-9 выстр./мин.

При отказе МЗ заряжание пушки выстрелами из конвейера могло осуществляться с помощью ручных (дублирующих) приводов МЗ (поворота конвейера и подъема рычага механизма подачи). Для этой цели использовалась специальная съемная рукоятка, устанавливавшаяся на хвостовике шестерни ручного привода механизма подачи (трехступенчатый цилиндрический редуктор). Заряжание пушки также могло производиться вручную выстрелами, взятыми из немеханизированных боеукладок танка.

В боекомплект пушки входили 40 выстрелов, 30 из которых располагались в лотках конвейера МЗ, где они укладывались по трем типам в любом соотношении. Остальные десять выстрелов только с осколочно-фугасными или кумулятивными снарядами размещались в немеханизированных стеллажных укладках в отделении управления и в боевом отделении. В отделении управления находились шесть зарядов и восемь снарядов, из которых четыре заряда и восемь снарядов укладывались в специальных гнездах бака-стеллажа, а два заряда устанавливались вертикально около него и удерживались с помощью хомутов. В боевом отделении размещались четыре заряда и два снаряда. Три заряда располагались впереди сиденья командира на полу кабины: по одному заряду и снаряду — в левой нише башни и один снаряд — сзади сиденья командира танка.

Стальные двухдисковые литые направляющие колеса коробчатой формы устанавливались на коротких осях кривошипов механизмов натяжения гусенице глобоидной червячной передачей. Левый и правый механизмы натяжения гусениц были невзаимозаменяемыми. В правом механизме натяжения монтировался редуктор с тахогенератором, а в левом - редуктор с датчиком электроспидометра.

Каждый опорный каток состоял из стальной ступицы, стального штампованного обода (сваривался из двух половин), двух наружных дисков (для уменьшения массы диски изготавливались из алюминиевого сплава) с привулканизированными резиновыми кольцами (амортизаторами) и стяжной гайки. С внутренней стороны опорного катка к ступице по периметру приваривалась шайба лабиринтного уплотнения. С целью повышения прочности ободы опорных катков специально обрабатывались накаткой роликом для образования наружного слоя «наклепа». На оси балансира опорный каток устанавливался на двухрядном коническом нерегулируемом подшипнике, стопорившимся на оси гайкой и закрывавшимся снаружи броневой крышкой.

Поддерживающий каток состоял из стального бандажа и привулканизированного изнутри резинового кольца (амортизатора). Кольцо имело восемь отверстий под пальцы болтов крышек, в расточках которых устанавливались два шарикоподшипника при монтаже катка на оси кронштейна.

Гусеницы шириной 540 мм собирались из 78 траков каждая. Трак гусеницы состоял из двух стальных штампованных звеньев и двух пальцев с навулканизированными на них резиновыми кольцами. Между собой траки соединялись с помощью двух скоб, гребня, башмака, двух стопорных клиньев и четырех болтов, стопорящихся от самопроизвольного отворачивания расклепкой болта (вариант 1) или раскерновкой подголовника болта (вариант 2). Среднее давление на грунт было равно 0,079 МПа (0,79 кгс/см2).

Электрооборудование машины было выполнено по однопроводной схеме, кроме дежурного освещения. Номинальное напряжение бортовой сети составляло 24-28,5 В (в стартерном режиме - 48 В). Источниками электроэнергии являлись четыре стартерные аккумуляторные батареи 12СТ-70М общей емкостью 280 Ач и стартер-генератор СГ-10 мощностью 10 кВт при работе в генераторном режиме. Переключение батарей с 24 на 48 В и обратно в электроцепи стартер-генератора при пуске двигателя осуществлялось реле РСГ-10М.

К потребителям электрической энергии относились: стартер-генератор СГ-10 при работе в стартерном режиме; стабилизатор оружия; механизм заряжания; электродвигатели вытяжного вентилятора, вентилятора обдува механика-водителя, маслозакачивающих насосов двигателя и буксира, водооткачивающих насосов, подогревателя и обогрева боевого отделения и ТПД; ночные приборы наблюдения; обогреватели смотровых приборов; приборы освещения и световой сигнализации; звуковой сигнал; курсоуказатель; системы ПАЗ и УА ППО; средства связи; пусковая катушка и свеча электрофакельного подогрева и др.

Для внешней радиосвязи в танке использовалась танковая ультракоротковолновая радиостанция Р-123 (находилась в боевом отделении впереди справа от командира), а для внутренней связи - ТПУ Р-124.

Для преодоления водных преград по дну водоема глубиной до 5 м танк «Объект 432» оснащался ОПВТ, которое включало в себя съемные и постоянно установленные узлы. К последним относились уплотнения корпуса и башни, броневой защиты пушки, заслонки обводного газохода отработавших газов, приводы к заслонке газохода и к клапану уплотнения эжектора воздухоочистителя, два водооткачивающих насоса (производительность каждого 100 л/мин), гирополукомпас и электрооборудование. В комплект ОПВТ также входили три изолирующих аппарата AT-1, укладывавшихся в танке.

При подготовке танка к преодолению водной преграды на нем дополнительно монтировались: воздухопитающая труба, труба отвода отработавших газов двигателя (выпускная), выпускной клапан, уплотнение жалюзи над воздухоочистителем, уплотнение эжектора воздухоочистителя, уплотнение отверстий вентиляции МТО, уплотнение дульного среза пушки, уплотнение спаренного пулемета, клапан слива воды из газохода, обратные клапаны водяных насосов, клипсы фиксации рукоятки кулисы привода жалюзи. Для установки этого оборудования силами экипажа требовалось 45 мин. Движение машины по дну водоема осуществлялось на I передаче. Выдерживание заданного направления движения обеспечивалось с помощью гирополукомпаса ГПК-59 и радиосвязи с руководителем переправы на берегу.

После форсирования водной преграды время, необходимое для подготовки танка к немедленному ведению огня, составляло всего 1 мин.

В обычных условиях эксплуатации съемные узлы ОПВТ укладывались и крепились снаружи танка на установленных местах.

В процессе производства в 1964-1965 гг. танк «Объект 432» непрерывно подвергался модернизации, направленной на повышение надежности работы и увеличение срока службы его основных узлов и агрегатов, а также боевых и технических характеристик. Приведем основные внедряемые мероприятия.

По вооружению:

- исключение «проседания» пушки и ее утыкания в грунт;

- совершенствование и доработка конструкции стабилизатора основного оружия «Сирень»;

- введение в прицеле-дальномере ТПД-43 шкалы для осколочно-фугасного снаряда;

- повышение надежности работы механизма заряжания (исключение неулавливания поддона и его заклинивания в улавливателе, выпадения поддона из ловушки, а также нечеткой работы блокировки цепи досылания);

- снижение запыленности механизма заряжания;

- повышение прочности лотков механизма заряжания;

- исключение отказов счетчика боеприпасов;

- изменение системы вентиляции боевого отделения.

По броневой защите:

- повышение броневой защиты (исключение рикошета снарядов в башню при обстреле машины) за счет введения броневой накладки на верхнем лобовом листе корпуса (с июля 1964 г.) и на скуловых листах крыши отделения управления, так называемых «бровей» (с сентября 1964 г.);

- введение броневых накладок для усиления передней части выштамповки бортов корпуса (с июля 1964 г.);

- установка противокумулятивных щитков (экранов) с 1965 г. (монтировались на танке только в боевых условиях). Три правых и три левых бортовых щитка (поворотных) крепились на соответствующих надгусеничных полках в передней части танка, передние (левый и правый) щитки - на передних откидных грязевых щитках, а щитки задние (левый и правый) — на передних пылевых щитках, устанавливавшихся на надгусеничных полках. В рабочем (боевом) положении поворотные бортовые щитки устанавливались под углом около 70-75° к надгусеничным полкам танка.

По двигателю:

- повышение надежности работы нагнетателя, храповой муфты, топливоподающей аппаратуры, уплотнения водяного насоса и других агрегатов и узлов;

- обеспечение надежного пуска двигателя в условиях низких температур окружающего воздуха;

- увеличение ресурса работы двигателя со 150 до 300 ч;

- совершенствование системы воздухоочистки;

- повышение надежности работы подогревателя в условиях низких температур окружающего воздуха;

- снижение расхода масла и топлива (превышал заданный на 20-30%).

По трансмиссии:

- повышение надежности работы БКП (по фрикционным элементам Ф2, Ф6 и Ф6);

- улучшение уплотнения бортовых редукторов.

По ходовой части:

- исключение поломок зубьев ведущего колеса и переход на съемные зубчатые венцы (со второй половины 1964 г.);

- повышение надежности работы опорных катков (исключение разрушения резиновых амортизаторов и стальных ободов) и износостойкости ободов поддерживающих катков;

- уменьшение износа траков гусеницы (исключение трещин на скобах и поломок болтов и пальцев);

- исключение спадания гусениц с ведущих колес, перегрева гидроамортизаторов и поломок торсионных валов и вырыва их опор (1, 5 и 6).

Кроме этого, был проведен ряд мероприятий по системе УА ППО, по возможности перехода механика-водителя из отделения управления в боевое при любом положении башни, а также по увеличению глубины брода, преодолеваемого без предварительной подготовки машины.

Для более удобного расположения десанта на бортах башни вместо одного стали устанавливать по два поручня.

Установка ночного прицела ТПН-1-432 и инфракрасного прожектора Л-2АГ на башне танка «Объект 432»

Схема системы гидропневмоочистки защитных стекол прицела-дальномера

Для посадки и выхода наводчика над его рабочим местом в крыше башни имелся люк, закрывавшийся броневой крышкой. В средней части крышки люка был сделан лючок для установки воздухопитающей трубы ОПВТ, закрывавшийся откидной крышкой на двух петлях и запиравшийся замком, который можно было открыть только специальным ключом. Для облегчения открывания крышек входных люков командира танка и наводчика в их петлях устанавливались пучковые торсионы, изготовленные из стальных пластин.

В боевом отделении, в корпусе за кабиной и конвейером у перегородки МТО, размещались два задних внутренних топливных бака. Между правым задним топливным баком и бортом устанавливался подогреватель системы подогрева двигателя с калорифером. Над ним у моторной перегородки крепился нагнетатель с фильтром системы ПАЗ, а в специальном окне левого заднего топливного бака — вытяжной вентилятор. На левом борту за аккумуляторными батареями монтировался гидропривод горизонтальной наводки стабилизатора.

Удаление из танка пороховых газов во время стрельбы, а также обдув экипажа свежим воздухом в жаркое время года обеспечивались системой вентиляции обитаемых отделений. Эта система включала в себя нагнетатель с ручным приводом для открывания и закрывания клапанов, легкосъемный электровентилятор (перед механиком-водителем), воздухоприток башни (на кормовом листе крыши башни), воздухоприток корпуса (на скуловом листе крыши слева от водителя) и вытяжной вентилятор. Включение вытяжного вентилятора осуществлялось при нажатии кнопки «Пуск» на коробке КУВ-5, располагавшейся в боевом отделении у командира.

МТО находилось в кормовой части танка и было отделено от боевого отделения герметичной перегородкой. В отделении поперек корпуса устанавливался двигатель с выводом мощности на ведущие колеса с обоих концов коленчатых валов через правую и левую БКП, смонтированные в блоке с соосными планетарными бортовыми редукторами. Между двигателем и моторной перегородкой располагались баки систем смазки двигателя (левый) и трансмиссии (правый).

Над двигателем у левого борта корпуса располагался воздухоочиститель, а на днище под воздухоочистителем - кормовой насос для откачки воды при преодолении танком водной преграды по дну. На правом борту крепились расширительный бачок системы охлаждения двигателя и труба газохода, соединявшаяся с помощью кольцевого компенсатора с корпусом газовой турбины двигателя. Между двигателем и кормовым листом корпуса устанавливался кормовой топливный бачок. В МТО также размещались узлы приводов управления, механизм остановки двигателя (МОД), термодымовая аппаратура (ТДА), термодатчики системы УА ППО, датчики контрольных приборов и высоковольтная катушка факельного подогрева. Благодаря плотной компоновке объем МТО составлял всего 2,62 м3.

Установка спаренного пулемета ПКТ в башне танка «Объект 432»

Размещение узлов и приборов стабилизатора 2Э18 «Сирень» в танке «Объект 432»

Лоток механизма заряжания с осколочно-фугасным выстрелом на линии досылания

После производства выстрела экстрактируемый поддон (металлическая часть частично сгорающей гильзы) захватывался и удерживался механизмом улавливания с тросовым приводом (монтировался на задней части левого щита ограждения пушки), который после очередного заряжания пушки перекладывал его в освободившийся лоток конвейера. Боевая скорострельность с использованием механизма заряжания достигала 8-9 выстр./мин.

При отказе МЗ заряжание пушки выстрелами из конвейера могло осуществляться с помощью ручных (дублирующих) приводов МЗ (поворота конвейера и подъема рычага механизма подачи). Для этой цели использовалась специальная съемная рукоятка, устанавливавшаяся на хвостовике шестерни ручного привода механизма подачи (трехступенчатый цилиндрический редуктор). Заряжание пушки также могло производиться вручную выстрелами, взятыми из немеханизированных боеукладок танка.

В боекомплект пушки входили 40 выстрелов, 30 из которых располагались в лотках конвейера МЗ, где они укладывались по трем типам в любом соотношении. Остальные десять выстрелов только с осколочно-фугасными или кумулятивными снарядами размещались в немеханизированных стеллажных укладках в отделении управления и в боевом отделении. В отделении управления находились шесть зарядов и восемь снарядов, из которых четыре заряда и восемь снарядов укладывались в специальных гнездах бака-стеллажа, а два заряда устанавливались вертикально около него и удерживались с помощью хомутов. В боевом отделении размещались четыре заряда и два снаряда. Три заряда располагались впереди сиденья командира на полу кабины: по одному заряду и снаряду — в левой нише башни и один снаряд — сзади сиденья командира танка.

Размещение съемной части комплекта ОПВТ на башне и крыше МТО танка «Объект 432» для транспортировки

Стальные двухдисковые литые направляющие колеса коробчатой формы устанавливались на коротких осях кривошипов механизмов натяжения гусенице глобоидной червячной передачей. Левый и правый механизмы натяжения гусениц были невзаимозаменяемыми. В правом механизме натяжения монтировался редуктор с тахогенератором, а в левом - редуктор с датчиком электроспидометра.

Каждый опорный каток состоял из стальной ступицы, стального штампованного обода (сваривался из двух половин), двух наружных дисков (для уменьшения массы диски изготавливались из алюминиевого сплава) с привулканизированными резиновыми кольцами (амортизаторами) и стяжной гайки. С внутренней стороны опорного катка к ступице по периметру приваривалась шайба лабиринтного уплотнения. С целью повышения прочности ободы опорных катков специально обрабатывались накаткой роликом для образования наружного слоя «наклепа». На оси балансира опорный каток устанавливался на двухрядном коническом нерегулируемом подшипнике, стопорившимся на оси гайкой и закрывавшимся снаружи броневой крышкой.

Поддерживающий каток состоял из стального бандажа и привулканизированного изнутри резинового кольца (амортизатора). Кольцо имело восемь отверстий под пальцы болтов крышек, в расточках которых устанавливались два шарикоподшипника при монтаже катка на оси кронштейна.

Гусеницы шириной 540 мм собирались из 78 траков каждая. Трак гусеницы состоял из двух стальных штампованных звеньев и двух пальцев с навулканизированными на них резиновыми кольцами. Между собой траки соединялись с помощью двух скоб, гребня, башмака, двух стопорных клиньев и четырех болтов, стопорящихся от самопроизвольного отворачивания расклепкой болта (вариант 1) или раскерновкой подголовника болта (вариант 2). Среднее давление на грунт было равно 0,079 МПа (0,79 кгс/см2).

Электрооборудование машины было выполнено по однопроводной схеме, кроме дежурного освещения. Номинальное напряжение бортовой сети составляло 24-28,5 В (в стартерном режиме - 48 В). Источниками электроэнергии являлись четыре стартерные аккумуляторные батареи 12СТ-70М общей емкостью 280 Ач и стартер-генератор СГ-10 мощностью 10 кВт при работе в генераторном режиме. Переключение батарей с 24 на 48 В и обратно в электроцепи стартер-генератора при пуске двигателя осуществлялось реле РСГ-10М.

К потребителям электрической энергии относились: стартер-генератор СГ-10 при работе в стартерном режиме; стабилизатор оружия; механизм заряжания; электродвигатели вытяжного вентилятора, вентилятора обдува механика-водителя, маслозакачивающих насосов двигателя и буксира, водооткачивающих насосов, подогревателя и обогрева боевого отделения и ТПД; ночные приборы наблюдения; обогреватели смотровых приборов; приборы освещения и световой сигнализации; звуковой сигнал; курсоуказатель; системы ПАЗ и УА ППО; средства связи; пусковая катушка и свеча электрофакельного подогрева и др.

Для внешней радиосвязи в танке использовалась танковая ультракоротковолновая радиостанция Р-123 (находилась в боевом отделении впереди справа от командира), а для внутренней связи - ТПУ Р-124.

Для преодоления водных преград по дну водоема глубиной до 5 м танк «Объект 432» оснащался ОПВТ, которое включало в себя съемные и постоянно установленные узлы. К последним относились уплотнения корпуса и башни, броневой защиты пушки, заслонки обводного газохода отработавших газов, приводы к заслонке газохода и к клапану уплотнения эжектора воздухоочистителя, два водооткачивающих насоса (производительность каждого 100 л/мин), гирополукомпас и электрооборудование. В комплект ОПВТ также входили три изолирующих аппарата AT-1, укладывавшихся в танке.

При подготовке танка к преодолению водной преграды на нем дополнительно монтировались: воздухопитающая труба, труба отвода отработавших газов двигателя (выпускная), выпускной клапан, уплотнение жалюзи над воздухоочистителем, уплотнение эжектора воздухоочистителя, уплотнение отверстий вентиляции МТО, уплотнение дульного среза пушки, уплотнение спаренного пулемета, клапан слива воды из газохода, обратные клапаны водяных насосов, клипсы фиксации рукоятки кулисы привода жалюзи. Для установки этого оборудования силами экипажа требовалось 45 мин. Движение машины по дну водоема осуществлялось на I передаче. Выдерживание заданного направления движения обеспечивалось с помощью гирополукомпаса ГПК-59 и радиосвязи с руководителем переправы на берегу.

После форсирования водной преграды время, необходимое для подготовки танка к немедленному ведению огня, составляло всего 1 мин.

В обычных условиях эксплуатации съемные узлы ОПВТ укладывались и крепились снаружи танка на установленных местах.

В процессе производства в 1964-1965 гг. танк «Объект 432» непрерывно подвергался модернизации, направленной на повышение надежности работы и увеличение срока службы его основных узлов и агрегатов, а также боевых и технических характеристик. Приведем основные внедряемые мероприятия.

По вооружению:

- исключение «проседания» пушки и ее утыкания в грунт;

- совершенствование и доработка конструкции стабилизатора основного оружия «Сирень»;

- введение в прицеле-дальномере ТПД-43 шкалы для осколочно-фугасного снаряда;

- повышение надежности работы механизма заряжания (исключение неулавливания поддона и его заклинивания в улавливателе, выпадения поддона из ловушки, а также нечеткой работы блокировки цепи досылания);

- снижение запыленности механизма заряжания;

- повышение прочности лотков механизма заряжания;

- исключение отказов счетчика боеприпасов;

- изменение системы вентиляции боевого отделения.

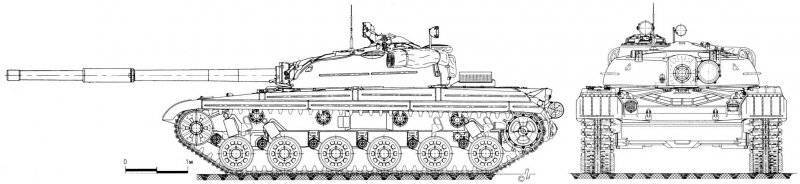

Общий вид танка «Объект 432» выпуска с сентября 1964 г.

Танк «Объект 432» выпуска с сентября 1964 г.

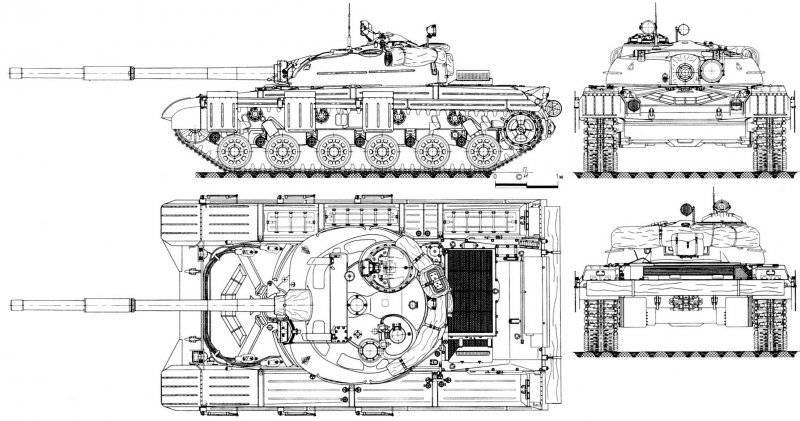

Общий вид танка «Объект 432» выпуска 1965 г.

По броневой защите:

- повышение броневой защиты (исключение рикошета снарядов в башню при обстреле машины) за счет введения броневой накладки на верхнем лобовом листе корпуса (с июля 1964 г.) и на скуловых листах крыши отделения управления, так называемых «бровей» (с сентября 1964 г.);

- введение броневых накладок для усиления передней части выштамповки бортов корпуса (с июля 1964 г.);

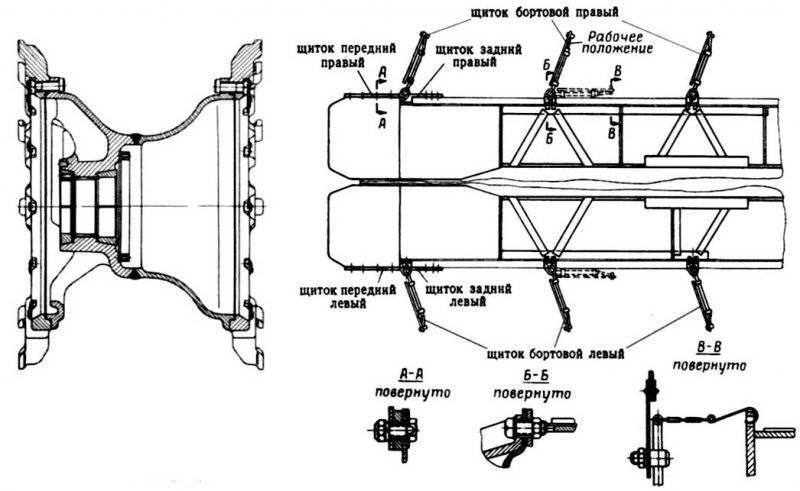

- установка противокумулятивных щитков (экранов) с 1965 г. (монтировались на танке только в боевых условиях). Три правых и три левых бортовых щитка (поворотных) крепились на соответствующих надгусеничных полках в передней части танка, передние (левый и правый) щитки - на передних откидных грязевых щитках, а щитки задние (левый и правый) — на передних пылевых щитках, устанавливавшихся на надгусеничных полках. В рабочем (боевом) положении поворотные бортовые щитки устанавливались под углом около 70-75° к надгусеничным полкам танка.

По двигателю:

- повышение надежности работы нагнетателя, храповой муфты, топливоподающей аппаратуры, уплотнения водяного насоса и других агрегатов и узлов;

- обеспечение надежного пуска двигателя в условиях низких температур окружающего воздуха;

- увеличение ресурса работы двигателя со 150 до 300 ч;

- совершенствование системы воздухоочистки;

- повышение надежности работы подогревателя в условиях низких температур окружающего воздуха;

- снижение расхода масла и топлива (превышал заданный на 20-30%).

По трансмиссии:

- повышение надежности работы БКП (по фрикционным элементам Ф2, Ф6 и Ф6);

- улучшение уплотнения бортовых редукторов.

По ходовой части:

- исключение поломок зубьев ведущего колеса и переход на съемные зубчатые венцы (со второй половины 1964 г.);

- повышение надежности работы опорных катков (исключение разрушения резиновых амортизаторов и стальных ободов) и износостойкости ободов поддерживающих катков;

- уменьшение износа траков гусеницы (исключение трещин на скобах и поломок болтов и пальцев);

- исключение спадания гусениц с ведущих колес, перегрева гидроамортизаторов и поломок торсионных валов и вырыва их опор (1, 5 и 6).

Кроме этого, был проведен ряд мероприятий по системе УА ППО, по возможности перехода механика-водителя из отделения управления в боевое при любом положении башни, а также по увеличению глубины брода, преодолеваемого без предварительной подготовки машины.

Для более удобного расположения десанта на бортах башни вместо одного стали устанавливать по два поручня.

Конструкция ведущего колеса со съемными зубчатыми венцами танка «Объект 432». Справа - Схема установки бортовых противокумулятивных щитков (экранов) на танке «Объект 432».

Танк «Объект 432» с противокумулятивными щитками (экранами), установленными в походном положении

Танк «Объект 432» выпуска 1964 г. Рис. А. Шепса

Танк «Объект 432» на войсковых испытаниях. 1964-1965 гг. Рис. А. Шепса

Автор: Смирнов Вадим