Легкий фронтовой бомбардировщик и торпедоносец Ту-14 (Часть 2) Конструкция и эксплуатация

Полумонококовый фюзеляж Ту-14Т состоял из шести отсеков. Два из них являлись гермокабинами вентиляционного типа, питание которых осуществлялось от компрессоров двигателей. В негерметичной средней части фюзеляжа находилось восемь резиновых (мягких) топливных баков, шесть из которых – протектированы. Бомбоотсек размешался между шпангоутами №№14 и 30. Он имел две боковые створки с гидравлическим приводом. Перед бомбоотсеком выполнен вырез для антенны бортовой радиолокационной станции ПСБН-М, прикрытый полистироловым обтекателем.

Второй гермоотсек, имеющий в нижней части люк, служил для размещения радио- и электрооборудования. Под люком смонтировали тормозной щиток. Контейнер с лодкой ЛАС-3М - по борту самолета справа, контейнер тормозного парашюта и люк для него – снизу.

Доступ в кабину стрелка-радиста осуществлялся через нижний люк, он же служил для катапультирования. При аварийной посадке на фюзеляж в левом борту кабины стрелка предусматривался аварийный люк. Для защиты хвостовой части служило две пушки НР-23.

В апреле 1951 года приказом Военно-морского министра были установлены сроки перевооружения частей минно-торпедной авиации на Ил-28 и Ту-14. По этой причине контрольные и вывозные полеты перед допуском пилотов к полетам на Ту-14 осуществлялись на Ил-28У.

Зная, что система технического образования летного состава, который детально изучал, как работает тот или другой золотник или клапан, была непродуманной, нетрудно догадаться, что пилотам пришлось осваивать два совершенно разных самолета, включая инструкции по боевому применению и технике пилотирования. Несмотря на это во всех документах штаба авиации Военно-морского флота того периода постоянно звучало указание о необходимости "хорошего знания конструкции самолета а также всех агрегатов для получения автоматизированных навыков в работе с его агрегатами..."

А два самолета, пускай и с некоторыми близкими параметрами, требовали осмысленных, а не автоматизированных действий, что было вызвано существенным различием оборудования кабин. Пульты, краны и рычаги управления одинакового назначения размещались в разных местах и операции для приведения в действие исполнительного устройства, значительно отличались.

Несмотря на субъективные и объективные трудности, летчики минно-торпедной авиации переучивались на реактивные самолеты охотно. Пилоты были уверены, что надежность реактивных двигателей в сравнении с поршневыми выше, они производят меньше шума и имеют много других преимуществ.

После шестидесяти контрольных и вывозных полетов по кругу и в зону летчики получали допуск к самостоятельным полетам на самолете Ил-28У в простых условиях и считались подготовленными для перехода на Ту-14. Этому предшествовали тренажи в кабине бомбардировщика Ту-14.

Оригинальностью процедура допуска пилотов к вылету на Ту-14 не отличалась. Инструктор с обучаемым выполнял два-три показных полета. При этом летчик располагался или сзади инструктора (на гироскопе продольно-поперечной стабилизации автопилота) или рядом с ним. Инструктор во время ознакомительного полета в зону демонстрировал выполнение полета на 1-ом задросселированном двигателе, боевые развороты, мелкие и глубокие виражи, включение и применение автопилота. Затем производился несколько полетов по "коробочке" с уходом на второй круг.

Самолет на рулении был устойчив, однако требовал повышенных оборотов двигателей, в сравнении с более легким Ил-28У, при этом тормоза быстро перегревались, и следовало с осторожностью ими пользоваться.

Взлет на Ту-14 с нормальной массой по сравнению с Ил-28 был проще. Благодаря большей базе шасси разбег происходил более устойчиво, подъем переднего колеса легче контролировался, чем на Ил-28, который имел тенденцию к прогрессивному подъему колеса.

Ту-14 на разбеге, даже при нормальной массе, медленно набирал скорость, поэтому создавалось впечатление, что у двигателей меньшая тяга. Нервы некоторых пилотов не выдерживали и они «подрывали» машину на скорости меньше 180 км/ч. По этой причине в июне 1953 года произошла катастрофа Ту-14, пилотируемого старшим лейтенантом Юрчиковым, летчиком 46-го минно-торпедного авиаполка авиации Тихоокеанского флота. Полет производился с аэродрома Кневичи, длина взлетно-посадочной полосы которого составляла 2000 м, при том что расчетный разбег – 1900 м.

Самолеты, взлетавшие перед этим, отрывались за 100 метров до обреза полосы, что создавало предпосылку для происшествия. В итоге оно и произошло. Оторвавшийся на малой скорости самолет приземлился на выкорчеванные за полосой пни. Носовая часть разрушилась, и старший лейтенант Меламуд, штурман самолета, погиб. На запрос о рекомендуемом подъеме переднего колеса КБ ответило - 51 см. Но как это проверить?

В отличие от Ил-28, самолет после отрыва нуждался в выдерживании. Многие летчики оставались убежденным, что из-за нерациональной конструкции воздухозаборников двигатели Ту-14 имеют меньшую тягу по сравнению с Ил-28. Не было возможности проверить, но подобное утверждение основания не лишено, поскольку ОКБ на одной из экспериментальных машин пыталось установить воздухозаборники большего сечения.

В первых же полетах на реактивных самолетах пилоты убедились, что в большинстве случаев двигатели работают надежно, в кабине шумов существенно меньше, связь с использованием УКВ радиостанции с руководителем полетов устойчивая, члены экипажа также начали понимать друг друга.

На большой высоте пилотирование самолета не представляло особой сложности, однако требовало от летчиков при выполнении эволюции более координированных и точных движений рулями. Самолет на высотах свыше 9 км инертен, медленно реагировал на отклонение руля поворота и элеронов. По сравнению с поршневыми самолетами труднее выдерживалось место в строю, воздушный тормоз, особенно на больших высотах, оказался недостаточно эффективным. На средних высотах автопилот АП-5 работал достаточно устойчиво, однако дополнительных регулировок в полете не исключал.

Когда экипажи после приобретения первых навыков приступили к боевому применению, выяснилось, что возникали затруднения с боковой наводкой при открытых створках бомболюков. После этого их стали открывать непосредственно перед бомбометанием (сбросом торпед).

Основным видом боевого использования считалось бомбометание с использованием оптического прицела и высотное торпедометание, главным образом торпедами РАТ-52, которое от бомбометания не отличалось. Экипажи низкие торпеды практически не применяли. После приобретения навыков использования оптического прицела экипаж начал осваивать бомбометания по радиозаметным целям, используя ПСБН-М в качестве визира. Это из-за сложности эксплуатации аппаратуры в полете и ее несовершенства представлялось довольно сложной задачей. Данное чудо отечественной техники насчитывало 26 органов управления, без учета установленных на ОПБ-6ср, используемого в данном случае в качестве решающего устройства.

Посадка Ту-14 не представляла сложности, самолет, в отличие от Ил-28У, после выравнивания и перевода на режим малого газа двигателей, быстро терял скорость. Неполный выпуск перед посадкой крыльевых щитков грозил довольно неприятными последствиями, самолет резко просаживался и при посадке движение штурвала должно было быть очень энергичным. В противном случае машина приземлялась на 3 колеса или с опережением на переднюю опору, начинались прогрессирующие "козлы".

Капитан Дубина в декабре 1951 года, перегоняя Ту-14 на Север, во время посадки оказавшись в аналогичной ситуации поломал машину. Колесо передней стойки от сильного удара разрушилось, обшивка кабины штурмана деформировалась и он получил травмы. Пилота упрекнули в том что он поздно открыл тормозной парашют. Как выяснилось впоследствии, рекомендация более чем сомнительная.

В феврале 1952 года произошла авария самолета старшего лейтенанта Свичкарева. Он приземлился с недовыпущенными щитками. Как и в первом случае, самолет после грубого приземления подбросило сначала на 1-1,5 метра, а затем – на 3 метра. Летчик выпустил тормозной парашют. В этих условиях худшего решения трудно придумать, самолет резко пошел на нос и фюзеляж от удара разломился на две части.

Летчики в обоих случаях пытались использовать тормозной парашют в ситуации, для которой он не был предназначен. Это объясняется различными задержками с наполнением купола и возможности предугадать, когда это произойдет, нет.

Необходимо отметить, что на Ту-14 из строя довольно часто выходили покрышки и камеры колес в связи с неправильным пользованием тормозами. Тормозной парашют использовали довольно редко, жалея тех. состав из-за сложности его укладки в контейнер, а его применение на скорости меньше 100 км/ч не давало эффекта.

В процессе эксплуатации самолета Ту-14 неприятностей, в том числе связанных с ошибками экипажей, было мало. Так, в июле 1953 года произошла катастрофа Ту-14, пилотируемого старшим лейтенантом Житковым, летчиком 5-ой минно-торпедной авиадивизии ВВС СФ. Ведущий капитан Раменский после входа в облака дал левому ведомому команду увеличить интервал и продолжал набирать высоту на недопустимо малой скорости (около 330 км/ч). Группа с левым креном вошла в облака. Вероятно, ведомый потерял ориентировку, самолет перешел в беспорядочное падение, разрушившись в воздухе. Вероятно, произошел отказ питания авиагоризонта, не имевший резервных источников.

В сентябре 1953 года в той же дивизии произошла катастрофа самолета, который пилотировал старший лейтенант Резинкин. Ту-14 на высоте 300-400 метров столкнулся с препятствием.

Летом следующего года капитан П. Бышев, летчик-истребитель 535-го истребительного авиаполка 32-й истребительной авиадивизии, не разобравшись в обстановке, доложил, об обнаружении самолета "Канберра" и, видимо не рассмотрел опознавательных знаков. От своих руководителей он получил приказ сбить "самолет-нарушитель". В результате был сбит Ту-14 46-го минно-торпедного авиаполка авиации Тихоокеанского флота. Весь экипаж погиб.

Командование авиации Тихоокеанского флота во избежание повторения подобных происшествий приняло запоздалое решение о показе Ту-14 в полете над аэродромами истребительной авиации. Сбивший Ту-14 летчик вскоре погиб, не справившись в сложных метеоусловиях с пилотированием самолета. Возможно, это было возмездием.

Ту-14 эксплуатировался недолго – к 1957-му году они были выведены в резерв, другими словами, списаны, а части переоснастили Ил-28, хотя он по некоторым характеристикам и уступал Ту-14.

Конструкторское бюро предпринимало попытки разнообразить семейство Ту-14 за счет расширения сферы их применения. Например, была предпринята попытка создать фоторазведчик. На втором серийном самолете в бомботсеках установили дополнительные топливные баки, а также и набор фотоаппаратов различного назначения и типа, включая качающуюся установку. Фоторазведчик подготовили к серийному производству, однако уже шел выпуск Ил-28Р.

А.Н. Туполев в начале 1953 года предложил построить на основе Ту-14 фронтовой бомбардировщик-торпедоносец с двумя двигателями ВК-5(7) и стреловидным крылом. Конструктор обещал, что самолет будет достигать скорости 1050-1100 километров в час. Действуя проверенным методом, Туполев добивался решения о запуске параллельно с постройкой опытного образца самолета в серию без проведения предварительных заводских испытаний. Однако М.В. Хруничев эту попытку пресек. Ответ, видимо, оказался неожиданным, однако достаточно определенным: «Попытки запуска опытных самолетов в серию, без прохождения государственных испытаний, показали, что большое количество недостатков и дефектов, выявленных впоследствии, становятся причиной многочисленных переделок в серии, что расстраивает работу серийных заводов и затягивает сроки освоения опытного самолета».

В результате ускорения внедрения не происходило. На примере Ту-14 видно, что на переделки требовалось много внимания и времени, и самолет отстал от времени. У Ту-14 была короткая жизнь, но, несмотря на это он оставил о себе неплохую память.

Летно-технические характеристики:

Модификация – Ту-14Т;

Размах крыльев – 21,67 м;

Длина – 21,95 м;

Высота – 5,69 м;

Площадь крыла – 67,36 м2;

Масса пустого самолета – 14930 кг;

Нормальная взлетная масса – 20930 кг;

Максимальная взлетная масса – 25930 кг;

Масса топлива – 4365 кг;

Тип двигателя – 2 турбореактивных двигателя ВК-1;

Тяга – 2x2700 кгс;

Максимальная скорость на высоте – 845 км/ч;

Максимальная скорость у земли – 800 км/ч;

Практическая дальность – 2930 км;

Боевой радиус действия – 1200 км;

Практический потолок – 11300 м;

Экипаж – 3 человека;

Вооружение:

- 4 х НР-23 - две пушки неподвижно в носу фюзеляжа под передней кабиной (2х85 снарядов) и сдвоенные пушки в кормовой установке КДУ-81 (2х350 снарядов);

Бомбовая нагрузка – от 1000 до 3000 кг.

Второй гермоотсек, имеющий в нижней части люк, служил для размещения радио- и электрооборудования. Под люком смонтировали тормозной щиток. Контейнер с лодкой ЛАС-3М - по борту самолета справа, контейнер тормозного парашюта и люк для него – снизу.

Доступ в кабину стрелка-радиста осуществлялся через нижний люк, он же служил для катапультирования. При аварийной посадке на фюзеляж в левом борту кабины стрелка предусматривался аварийный люк. Для защиты хвостовой части служило две пушки НР-23.

Вынужденная посадка Ту-14ЛЛ с РД-900 (летчик-испытатель Ю.А. Гарнаев). 20 апреля 1956 г.

В апреле 1951 года приказом Военно-морского министра были установлены сроки перевооружения частей минно-торпедной авиации на Ил-28 и Ту-14. По этой причине контрольные и вывозные полеты перед допуском пилотов к полетам на Ту-14 осуществлялись на Ил-28У.

Зная, что система технического образования летного состава, который детально изучал, как работает тот или другой золотник или клапан, была непродуманной, нетрудно догадаться, что пилотам пришлось осваивать два совершенно разных самолета, включая инструкции по боевому применению и технике пилотирования. Несмотря на это во всех документах штаба авиации Военно-морского флота того периода постоянно звучало указание о необходимости "хорошего знания конструкции самолета а также всех агрегатов для получения автоматизированных навыков в работе с его агрегатами..."

А два самолета, пускай и с некоторыми близкими параметрами, требовали осмысленных, а не автоматизированных действий, что было вызвано существенным различием оборудования кабин. Пульты, краны и рычаги управления одинакового назначения размещались в разных местах и операции для приведения в действие исполнительного устройства, значительно отличались.

Несмотря на субъективные и объективные трудности, летчики минно-торпедной авиации переучивались на реактивные самолеты охотно. Пилоты были уверены, что надежность реактивных двигателей в сравнении с поршневыми выше, они производят меньше шума и имеют много других преимуществ.

После шестидесяти контрольных и вывозных полетов по кругу и в зону летчики получали допуск к самостоятельным полетам на самолете Ил-28У в простых условиях и считались подготовленными для перехода на Ту-14. Этому предшествовали тренажи в кабине бомбардировщика Ту-14.

Взлет Ту-14Т с помощью стартовых ускорителей

Оригинальностью процедура допуска пилотов к вылету на Ту-14 не отличалась. Инструктор с обучаемым выполнял два-три показных полета. При этом летчик располагался или сзади инструктора (на гироскопе продольно-поперечной стабилизации автопилота) или рядом с ним. Инструктор во время ознакомительного полета в зону демонстрировал выполнение полета на 1-ом задросселированном двигателе, боевые развороты, мелкие и глубокие виражи, включение и применение автопилота. Затем производился несколько полетов по "коробочке" с уходом на второй круг.

Самолет на рулении был устойчив, однако требовал повышенных оборотов двигателей, в сравнении с более легким Ил-28У, при этом тормоза быстро перегревались, и следовало с осторожностью ими пользоваться.

Взлет на Ту-14 с нормальной массой по сравнению с Ил-28 был проще. Благодаря большей базе шасси разбег происходил более устойчиво, подъем переднего колеса легче контролировался, чем на Ил-28, который имел тенденцию к прогрессивному подъему колеса.

Ту-14 на разбеге, даже при нормальной массе, медленно набирал скорость, поэтому создавалось впечатление, что у двигателей меньшая тяга. Нервы некоторых пилотов не выдерживали и они «подрывали» машину на скорости меньше 180 км/ч. По этой причине в июне 1953 года произошла катастрофа Ту-14, пилотируемого старшим лейтенантом Юрчиковым, летчиком 46-го минно-торпедного авиаполка авиации Тихоокеанского флота. Полет производился с аэродрома Кневичи, длина взлетно-посадочной полосы которого составляла 2000 м, при том что расчетный разбег – 1900 м.

Самолеты, взлетавшие перед этим, отрывались за 100 метров до обреза полосы, что создавало предпосылку для происшествия. В итоге оно и произошло. Оторвавшийся на малой скорости самолет приземлился на выкорчеванные за полосой пни. Носовая часть разрушилась, и старший лейтенант Меламуд, штурман самолета, погиб. На запрос о рекомендуемом подъеме переднего колеса КБ ответило - 51 см. Но как это проверить?

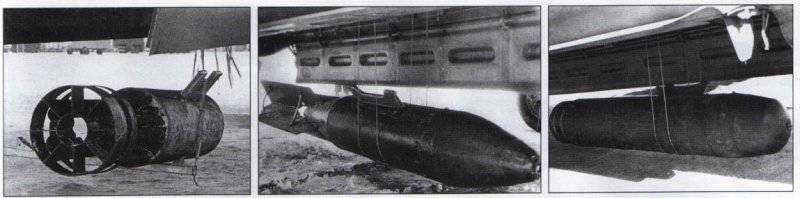

Подъем с помощью лебедок в грузоотсек Ту-14Т авиабомб типа ФДБ-500. ФДБ-2000 и морской мины - Лира»

В отличие от Ил-28, самолет после отрыва нуждался в выдерживании. Многие летчики оставались убежденным, что из-за нерациональной конструкции воздухозаборников двигатели Ту-14 имеют меньшую тягу по сравнению с Ил-28. Не было возможности проверить, но подобное утверждение основания не лишено, поскольку ОКБ на одной из экспериментальных машин пыталось установить воздухозаборники большего сечения.

В первых же полетах на реактивных самолетах пилоты убедились, что в большинстве случаев двигатели работают надежно, в кабине шумов существенно меньше, связь с использованием УКВ радиостанции с руководителем полетов устойчивая, члены экипажа также начали понимать друг друга.

На большой высоте пилотирование самолета не представляло особой сложности, однако требовало от летчиков при выполнении эволюции более координированных и точных движений рулями. Самолет на высотах свыше 9 км инертен, медленно реагировал на отклонение руля поворота и элеронов. По сравнению с поршневыми самолетами труднее выдерживалось место в строю, воздушный тормоз, особенно на больших высотах, оказался недостаточно эффективным. На средних высотах автопилот АП-5 работал достаточно устойчиво, однако дополнительных регулировок в полете не исключал.

Когда экипажи после приобретения первых навыков приступили к боевому применению, выяснилось, что возникали затруднения с боковой наводкой при открытых створках бомболюков. После этого их стали открывать непосредственно перед бомбометанием (сбросом торпед).

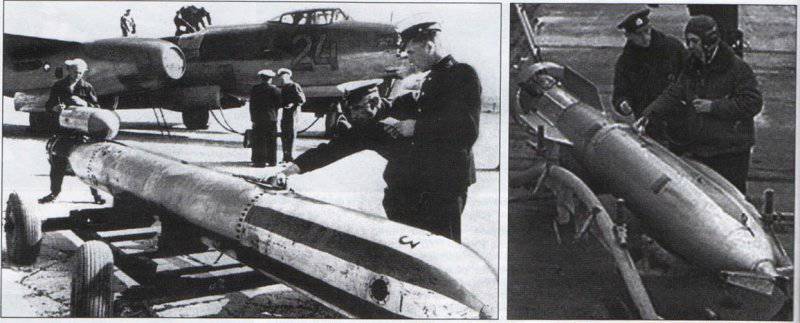

Торпеды 45-36АНУ и РАТ-52 (справа) доставляли к самолетам на специальных тележках

Основным видом боевого использования считалось бомбометание с использованием оптического прицела и высотное торпедометание, главным образом торпедами РАТ-52, которое от бомбометания не отличалось. Экипажи низкие торпеды практически не применяли. После приобретения навыков использования оптического прицела экипаж начал осваивать бомбометания по радиозаметным целям, используя ПСБН-М в качестве визира. Это из-за сложности эксплуатации аппаратуры в полете и ее несовершенства представлялось довольно сложной задачей. Данное чудо отечественной техники насчитывало 26 органов управления, без учета установленных на ОПБ-6ср, используемого в данном случае в качестве решающего устройства.

Посадка Ту-14 не представляла сложности, самолет, в отличие от Ил-28У, после выравнивания и перевода на режим малого газа двигателей, быстро терял скорость. Неполный выпуск перед посадкой крыльевых щитков грозил довольно неприятными последствиями, самолет резко просаживался и при посадке движение штурвала должно было быть очень энергичным. В противном случае машина приземлялась на 3 колеса или с опережением на переднюю опору, начинались прогрессирующие "козлы".

Капитан Дубина в декабре 1951 года, перегоняя Ту-14 на Север, во время посадки оказавшись в аналогичной ситуации поломал машину. Колесо передней стойки от сильного удара разрушилось, обшивка кабины штурмана деформировалась и он получил травмы. Пилота упрекнули в том что он поздно открыл тормозной парашют. Как выяснилось впоследствии, рекомендация более чем сомнительная.

В феврале 1952 года произошла авария самолета старшего лейтенанта Свичкарева. Он приземлился с недовыпущенными щитками. Как и в первом случае, самолет после грубого приземления подбросило сначала на 1-1,5 метра, а затем – на 3 метра. Летчик выпустил тормозной парашют. В этих условиях худшего решения трудно придумать, самолет резко пошел на нос и фюзеляж от удара разломился на две части.

Летчики в обоих случаях пытались использовать тормозной парашют в ситуации, для которой он не был предназначен. Это объясняется различными задержками с наполнением купола и возможности предугадать, когда это произойдет, нет.

Необходимо отметить, что на Ту-14 из строя довольно часто выходили покрышки и камеры колес в связи с неправильным пользованием тормозами. Тормозной парашют использовали довольно редко, жалея тех. состав из-за сложности его укладки в контейнер, а его применение на скорости меньше 100 км/ч не давало эффекта.

В процессе эксплуатации самолета Ту-14 неприятностей, в том числе связанных с ошибками экипажей, было мало. Так, в июле 1953 года произошла катастрофа Ту-14, пилотируемого старшим лейтенантом Житковым, летчиком 5-ой минно-торпедной авиадивизии ВВС СФ. Ведущий капитан Раменский после входа в облака дал левому ведомому команду увеличить интервал и продолжал набирать высоту на недопустимо малой скорости (около 330 км/ч). Группа с левым креном вошла в облака. Вероятно, ведомый потерял ориентировку, самолет перешел в беспорядочное падение, разрушившись в воздухе. Вероятно, произошел отказ питания авиагоризонта, не имевший резервных источников.

В сентябре 1953 года в той же дивизии произошла катастрофа самолета, который пилотировал старший лейтенант Резинкин. Ту-14 на высоте 300-400 метров столкнулся с препятствием.

Летом следующего года капитан П. Бышев, летчик-истребитель 535-го истребительного авиаполка 32-й истребительной авиадивизии, не разобравшись в обстановке, доложил, об обнаружении самолета "Канберра" и, видимо не рассмотрел опознавательных знаков. От своих руководителей он получил приказ сбить "самолет-нарушитель". В результате был сбит Ту-14 46-го минно-торпедного авиаполка авиации Тихоокеанского флота. Весь экипаж погиб.

Командование авиации Тихоокеанского флота во избежание повторения подобных происшествий приняло запоздалое решение о показе Ту-14 в полете над аэродромами истребительной авиации. Сбивший Ту-14 летчик вскоре погиб, не справившись в сложных метеоусловиях с пилотированием самолета. Возможно, это было возмездием.

Ту-14 эксплуатировался недолго – к 1957-му году они были выведены в резерв, другими словами, списаны, а части переоснастили Ил-28, хотя он по некоторым характеристикам и уступал Ту-14.

Конструкторское бюро предпринимало попытки разнообразить семейство Ту-14 за счет расширения сферы их применения. Например, была предпринята попытка создать фоторазведчик. На втором серийном самолете в бомботсеках установили дополнительные топливные баки, а также и набор фотоаппаратов различного назначения и типа, включая качающуюся установку. Фоторазведчик подготовили к серийному производству, однако уже шел выпуск Ил-28Р.

А.Н. Туполев в начале 1953 года предложил построить на основе Ту-14 фронтовой бомбардировщик-торпедоносец с двумя двигателями ВК-5(7) и стреловидным крылом. Конструктор обещал, что самолет будет достигать скорости 1050-1100 километров в час. Действуя проверенным методом, Туполев добивался решения о запуске параллельно с постройкой опытного образца самолета в серию без проведения предварительных заводских испытаний. Однако М.В. Хруничев эту попытку пресек. Ответ, видимо, оказался неожиданным, однако достаточно определенным: «Попытки запуска опытных самолетов в серию, без прохождения государственных испытаний, показали, что большое количество недостатков и дефектов, выявленных впоследствии, становятся причиной многочисленных переделок в серии, что расстраивает работу серийных заводов и затягивает сроки освоения опытного самолета».

В результате ускорения внедрения не происходило. На примере Ту-14 видно, что на переделки требовалось много внимания и времени, и самолет отстал от времени. У Ту-14 была короткая жизнь, но, несмотря на это он оставил о себе неплохую память.

Летно-технические характеристики:

Модификация – Ту-14Т;

Размах крыльев – 21,67 м;

Длина – 21,95 м;

Высота – 5,69 м;

Площадь крыла – 67,36 м2;

Масса пустого самолета – 14930 кг;

Нормальная взлетная масса – 20930 кг;

Максимальная взлетная масса – 25930 кг;

Масса топлива – 4365 кг;

Тип двигателя – 2 турбореактивных двигателя ВК-1;

Тяга – 2x2700 кгс;

Максимальная скорость на высоте – 845 км/ч;

Максимальная скорость у земли – 800 км/ч;

Практическая дальность – 2930 км;

Боевой радиус действия – 1200 км;

Практический потолок – 11300 м;

Экипаж – 3 человека;

Вооружение:

- 4 х НР-23 - две пушки неподвижно в носу фюзеляжа под передней кабиной (2х85 снарядов) и сдвоенные пушки в кормовой установке КДУ-81 (2х350 снарядов);

Бомбовая нагрузка – от 1000 до 3000 кг.

Автор: ulyakinmariupol