«Орлан» и другие: советские проекты крейсеров с ядерной энергетической установкой

В пятидесятых годах прошлого века ведущие страны активно развивали ядерные технологии. Вслед за атомным оружием и электростанциями появились энергетические установки для подводных лодок. Начались попытки применить ядерные энергоустановки (ЯЭУ) на наземной технике и даже на самолетах. Тем не менее, ни один из подобных проектов так и не завершился успехом. Но определенные достижения в области ЯЭУ для подводных лодок достаточно быстро привели к появлению новой концепции. К середине пятидесятых годов и Советский Союз, и Соединенные Штаты с небольшой разницей во времени пришли к выводу о принципиальной возможности и необходимости создания ядерного реактора, пригодного для использования на надводных кораблях. Подобные системы не только живы до сих пор, но и успели частично заменить дизельные или газотурбинные силовые установки. Стоит отметить, даже в странах-участницах Холодной войны количество кораблей с ЯЭУ значительно отличается и тому есть масса причин.

Проект 63

Разработка первого советского корабля с ядерной энергетической установкой началась в соответствии с Постановлением Совмина № 1601-891, в котором требовалось в период с 1956 по 1962 годы создать новые типы кораблей с новым вооружением и новыми видами энергоустановок. В соответствии с этим документом, свои задания получили почти все предприятия отрасли. Центральному конструкторскому бюро №17 (ныне Невское проектно-конструкторское бюро) поручили разработать проект легкого ракетного крейсера с шифром «63». ЦКБ-16 (в семидесятых вошло в состав СПБМБ «Малахит»), в свою очередь, должно было заняться тематикой крейсера противовоздушной обороны – проектом 81. Оба этих проекта объединял ряд черт. Примерно равное водоизмещение порядка 11-13 тыс. тонн, схожие ходовые характеристики и – самое главное – ядерная энергетическая установка.

Согласно эскизным версиям, вооружение новых кораблей должно было выглядеть следующим образом. Крейсер проекта 63 планировалось оснастить ракетами П-6 (модификация П-35 для подлодок) или П-40 в количестве от 18 до 24 единиц. Также рассматривался вариант использования ракет П-20, разрабатывавшихся в то время в конструкторском бюро С.В. Ильюшина. Для самообороны крейсер должен был нести зенитные ракеты комплекса М-1. Крейсер противовоздушной обороны, согласно эскизному проекту, имел менее широкую номенклатуру ракетных вооружений: его планировалось оснащать только ЗРК М-3. На обоих кораблях предусматривались артиллерийские установки различных калибров, зенитные автоматы и т.п.

В соответствии с готовым аванпроектом, новые авианосцы должны были иметь водоизмещение порядка 80 тыс. тонн и оснащаться четырьмя реакторами. На борту корабля могло бы разместиться до 60-70 самолетов и вертолетов. Рассматривались самые разные варианты комплектации авиакрыла. Сперва предлагалось вооружить «Орлы» специальным образом доработанными самолетами МиГ-23А и Су-24, а также вертолетами Ка-25. После 1973 года состав авиационной группы скорректировали. Теперь на борту должно было базироваться по дюжине Су-27К и Су-28К (одно из ранних обозначений ударной модификации Су-27), а также разведывательные самолеты и противолодочные вертолеты. Кроме того, предусматривалось оснащение кораблей пусковыми установками ракет П-700 «Гранит».

Командование флота рассмотрело проект 1160, но отметило в нем ряд характерных моментов, которые могли бы помешать дальнейшей эксплуатации. В связи с этим в 1976 году началась разработка его обновленной версии с индексом «1153». В соответствии с новым заданием, авианесущий крейсер должен был быть немного меньше (водоизмещение до 70 тыс. тонн) и нести меньше летательных аппаратов – не более полусотни. Оборонительное вооружение осталось прежним, равно как и ПКР «Гранит». Под летной палубой предусматривалось от 20 до 24 пусковых установок для последних. К моменту завершения проектирования обновленного «Орла» появилось предложение использовать на нем не только ранее предложенные самолеты, но и штурмовики Су-25К.

Стоит отметить интересную черту обоих вариантов «Орла». На них предусматривалось использование паровых катапульт: четыре в варианте «1160» и две на «1153». Возможность применения этих агрегатов была обусловлена наличием ЯЭУ, способной производить необходимое количество пара. В случае с другими типами силовой установки наличие паровой катапульты вызывало массу вопросов и проблем. В то же время, катапульта, в сравнении с трамплином, позволяла запускать с авианосца больший спектр самолетов.

Однако и такое техническое решение не смогло благотворно сказаться на судьбе всего проекта. В 1977 году, по настоянию министерства обороны, проект 1153 был закрыт. Согласно первоначальным планам, головной «Орел» должен был войти в строй ВМФ в 1981 году. Однако в результате сравнения командование флота выбрало в качестве основного пути развития отечественных авианосцев проект 1143 «Кречет». На базе самого первого проекта 1143 создали несколько новых, которые дошли до стадии строительства кораблей.

Атомный «Ульяновск»

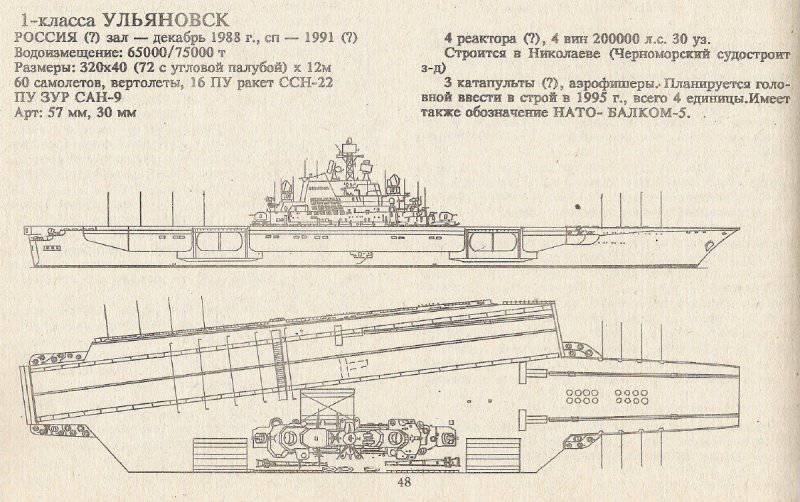

Последним проектом на базе «Кречета» стал «1143.7». Он представлял собой коренную переработку имевшихся технических и концептуальных решений, целью которых было создание корабля со значительно возросшим боевым потенциалом. По ряду возможностей новый корабль не уступал бы американским «суперавианосцам» класса «Нимиц».

Разработка проекта 1143.7 началась в 1984 году с использованием наработок по предыдущим проектам семейства 1143, а также старого 1160. Однако новый авианесущий крейсер, согласно окончательному проекту, был значительно крупнее и тяжелее предыдущих. При общей длине в 323 метра и максимальной ширине летной палубы в 78 м его стандартное водоизмещение должно было составлять не менее 60 тыс. тонн, а полное – около 80 тыс. тонн. Для сравнения, максимальное водоизмещение корабля «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (проект 1143.5) – лишь 61 тыс. тонн.

Огромный корабль должен был оснащаться соответствующей энергетической установкой. В трюмах крейсера разместили четыре реактора КН-3-43 тепловой мощностью до 305 МВт каждый с паротурбинными установками и турбозубчатыми агрегатами. Максимальная мощность на валах: 4х70000 л.с. Этой мощности, по расчетам, хватало для максимальной скорости в 30 узлов.

При проектировании летной палубы нового авианесущего крейсера площадью около 150 тыс. кв. метров конструкторы пошли на своеобразный компромисс: ее оснастили и трамплином, и двумя паровыми катапультами «Маяк». Кроме того, имелись агрегаты аэрофинишера. Под летной палубой на новом корабле должен был находиться ангар для авиационной техники размером 175 х 32 х 8 метров. Для подъема самолетов на палубу имелись три грузовых лифта. Внутри ангара и на летной палубе смогли бы уместиться до 70 летательных аппаратов: по 25-27 истребителей Су-33 или МиГ-29К, а также 15-20 вертолетов Ка-27 и Ка-31. Также для базирования на корабле проекта 1143.7 создавались истребитель вертикального взлета Як-141 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Як-44.

Вдобавок к авиации новый авианесущий крейсер должен был оснащаться системами для самообороны и атаки целей противника. Это 12 (по другим данным, 16) пусковых установок ракет «Гранит», зенитный ракетный комплекс «Кинжал» с боекомплектом до 192 ракет, восемь модулей ракетно-артиллерийской системы «Кортик» с боекомплектом до 48 тыс. снарядов и 256 ракет, восемь зенитных автоматов АК-630, а также два реактивных бомбомета РБУ-12000. Таким образом, в составе вооружения проекта 1143.7 четко просматривалась имеющаяся тенденция оснащения кораблей: широкий спектр зенитного вооружения и пара типов противолодочного и противокорабельного вооружения.

В 1988 году на Черноморском судостроительном заводе (г. Николаев) состоялась церемония закладки нового авианесущего крейсера, получившего имя «Ульяновск». Согласно планам этого времени, в 1992-93 годах должен был произойти спуск корабля на воду, а в 1995-м он мог бы войти в состав флота. Однако распад Советского Союза и предшествовавшие ему события привели к сильному замедлению темпов строительства, а затем и к полному его прекращению. В начале 1992 года руководство уже независимой Украины приняло решение разделать построенные конструкции на металл. Согласно ряду источников, корабль был готов на 18-20%. В начале восьмидесятых командование ВМФ СССР и руководство судостроительной промышленности собирались построить серию из четырех крейсеров проекта 1143.7, но эти планы в итоге не сбылись даже на четверть.

***

В результате крайне неудачных и бедственных событий восьмидесятых и девяностых годов советский и российский военно-морской флот получил лишь четыре надводных корабля с ядерными энергетическими установками. При этом до настоящего времени в боевом составе флота сохранился только один из них – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Зато ЯЭУ оказались гораздо более востребованными в подводном флоте.

Стоит отметить, использование атомных реакторов на надводных кораблях до сих пор время от времени вызывает споры. При всех своих преимуществах такие силовые установки не лишены недостатков. Так, относительная экономия топлива с лихвой компенсируется стоимостью самой ЯЭУ и топливных сборок для нее. Кроме того, сравнительно небольшой реактор требует массы сложных и дорогих систем защиты, что серьезно влияет на общие габариты всей энергоустановки. Газотурбинные и дизельные системы не так требовательны к уровню подготовки обслуживающего персонала, как ядерные. Наконец, при повреждении ЯЭУ способна нанести кораблю фатальный урон, а при некоторых обстоятельствах и уничтожить, что специфически сказывается на живучести в боевых условия.

Вероятно, сочетание всех этих факторов и стало причиной того, что за последние годы количество новых боевых кораблей с атомными реакторами в мире значительно сократилось. Почти все новые надводные корабли строятся с дизельными или газотурбинными энергоустановками. ЯЭУ применяются в основном на подводных лодках. В таком случае их использование полностью оправдано, поскольку позволяет ограничивать продолжительность патрулирования, в том числе и в подводном положении, только запасом провизии. Поэтому атомные подлодки, несомненно, имеют большое будущее. Что касается надводных боевых кораблей с подобными энергоустановками, то их перспективы не смотрятся такими же очевидными. Поэтому ракетные крейсера проекта «Орлан» вполне могут остаться единственными представителями своего класса в российском ВМФ в ближнем и отдаленном будущем.

По материалам сайтов:

http://zakaz800.ru/

http://atrinaflot.narod.ru/

http://navycollection.narod.ru/

http://globalsecurity.org/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-360.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-359.html

Проект 63

Разработка первого советского корабля с ядерной энергетической установкой началась в соответствии с Постановлением Совмина № 1601-891, в котором требовалось в период с 1956 по 1962 годы создать новые типы кораблей с новым вооружением и новыми видами энергоустановок. В соответствии с этим документом, свои задания получили почти все предприятия отрасли. Центральному конструкторскому бюро №17 (ныне Невское проектно-конструкторское бюро) поручили разработать проект легкого ракетного крейсера с шифром «63». ЦКБ-16 (в семидесятых вошло в состав СПБМБ «Малахит»), в свою очередь, должно было заняться тематикой крейсера противовоздушной обороны – проектом 81. Оба этих проекта объединял ряд черт. Примерно равное водоизмещение порядка 11-13 тыс. тонн, схожие ходовые характеристики и – самое главное – ядерная энергетическая установка.

Согласно эскизным версиям, вооружение новых кораблей должно было выглядеть следующим образом. Крейсер проекта 63 планировалось оснастить ракетами П-6 (модификация П-35 для подлодок) или П-40 в количестве от 18 до 24 единиц. Также рассматривался вариант использования ракет П-20, разрабатывавшихся в то время в конструкторском бюро С.В. Ильюшина. Для самообороны крейсер должен был нести зенитные ракеты комплекса М-1. Крейсер противовоздушной обороны, согласно эскизному проекту, имел менее широкую номенклатуру ракетных вооружений: его планировалось оснащать только ЗРК М-3. На обоих кораблях предусматривались артиллерийские установки различных калибров, зенитные автоматы и т.п.

Самолеты Як-44 и Су-27К на палубе АТАКР «Ульяновск»

В соответствии с готовым аванпроектом, новые авианосцы должны были иметь водоизмещение порядка 80 тыс. тонн и оснащаться четырьмя реакторами. На борту корабля могло бы разместиться до 60-70 самолетов и вертолетов. Рассматривались самые разные варианты комплектации авиакрыла. Сперва предлагалось вооружить «Орлы» специальным образом доработанными самолетами МиГ-23А и Су-24, а также вертолетами Ка-25. После 1973 года состав авиационной группы скорректировали. Теперь на борту должно было базироваться по дюжине Су-27К и Су-28К (одно из ранних обозначений ударной модификации Су-27), а также разведывательные самолеты и противолодочные вертолеты. Кроме того, предусматривалось оснащение кораблей пусковыми установками ракет П-700 «Гранит».

Командование флота рассмотрело проект 1160, но отметило в нем ряд характерных моментов, которые могли бы помешать дальнейшей эксплуатации. В связи с этим в 1976 году началась разработка его обновленной версии с индексом «1153». В соответствии с новым заданием, авианесущий крейсер должен был быть немного меньше (водоизмещение до 70 тыс. тонн) и нести меньше летательных аппаратов – не более полусотни. Оборонительное вооружение осталось прежним, равно как и ПКР «Гранит». Под летной палубой предусматривалось от 20 до 24 пусковых установок для последних. К моменту завершения проектирования обновленного «Орла» появилось предложение использовать на нем не только ранее предложенные самолеты, но и штурмовики Су-25К.

Стоит отметить интересную черту обоих вариантов «Орла». На них предусматривалось использование паровых катапульт: четыре в варианте «1160» и две на «1153». Возможность применения этих агрегатов была обусловлена наличием ЯЭУ, способной производить необходимое количество пара. В случае с другими типами силовой установки наличие паровой катапульты вызывало массу вопросов и проблем. В то же время, катапульта, в сравнении с трамплином, позволяла запускать с авианосца больший спектр самолетов.

Однако и такое техническое решение не смогло благотворно сказаться на судьбе всего проекта. В 1977 году, по настоянию министерства обороны, проект 1153 был закрыт. Согласно первоначальным планам, головной «Орел» должен был войти в строй ВМФ в 1981 году. Однако в результате сравнения командование флота выбрало в качестве основного пути развития отечественных авианосцев проект 1143 «Кречет». На базе самого первого проекта 1143 создали несколько новых, которые дошли до стадии строительства кораблей.

Атомный «Ульяновск»

Последним проектом на базе «Кречета» стал «1143.7». Он представлял собой коренную переработку имевшихся технических и концептуальных решений, целью которых было создание корабля со значительно возросшим боевым потенциалом. По ряду возможностей новый корабль не уступал бы американским «суперавианосцам» класса «Нимиц».

Разработка проекта 1143.7 началась в 1984 году с использованием наработок по предыдущим проектам семейства 1143, а также старого 1160. Однако новый авианесущий крейсер, согласно окончательному проекту, был значительно крупнее и тяжелее предыдущих. При общей длине в 323 метра и максимальной ширине летной палубы в 78 м его стандартное водоизмещение должно было составлять не менее 60 тыс. тонн, а полное – около 80 тыс. тонн. Для сравнения, максимальное водоизмещение корабля «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (проект 1143.5) – лишь 61 тыс. тонн.

Огромный корабль должен был оснащаться соответствующей энергетической установкой. В трюмах крейсера разместили четыре реактора КН-3-43 тепловой мощностью до 305 МВт каждый с паротурбинными установками и турбозубчатыми агрегатами. Максимальная мощность на валах: 4х70000 л.с. Этой мощности, по расчетам, хватало для максимальной скорости в 30 узлов.

При проектировании летной палубы нового авианесущего крейсера площадью около 150 тыс. кв. метров конструкторы пошли на своеобразный компромисс: ее оснастили и трамплином, и двумя паровыми катапультами «Маяк». Кроме того, имелись агрегаты аэрофинишера. Под летной палубой на новом корабле должен был находиться ангар для авиационной техники размером 175 х 32 х 8 метров. Для подъема самолетов на палубу имелись три грузовых лифта. Внутри ангара и на летной палубе смогли бы уместиться до 70 летательных аппаратов: по 25-27 истребителей Су-33 или МиГ-29К, а также 15-20 вертолетов Ка-27 и Ка-31. Также для базирования на корабле проекта 1143.7 создавались истребитель вертикального взлета Як-141 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Як-44.

Вдобавок к авиации новый авианесущий крейсер должен был оснащаться системами для самообороны и атаки целей противника. Это 12 (по другим данным, 16) пусковых установок ракет «Гранит», зенитный ракетный комплекс «Кинжал» с боекомплектом до 192 ракет, восемь модулей ракетно-артиллерийской системы «Кортик» с боекомплектом до 48 тыс. снарядов и 256 ракет, восемь зенитных автоматов АК-630, а также два реактивных бомбомета РБУ-12000. Таким образом, в составе вооружения проекта 1143.7 четко просматривалась имеющаяся тенденция оснащения кораблей: широкий спектр зенитного вооружения и пара типов противолодочного и противокорабельного вооружения.

В 1988 году на Черноморском судостроительном заводе (г. Николаев) состоялась церемония закладки нового авианесущего крейсера, получившего имя «Ульяновск». Согласно планам этого времени, в 1992-93 годах должен был произойти спуск корабля на воду, а в 1995-м он мог бы войти в состав флота. Однако распад Советского Союза и предшествовавшие ему события привели к сильному замедлению темпов строительства, а затем и к полному его прекращению. В начале 1992 года руководство уже независимой Украины приняло решение разделать построенные конструкции на металл. Согласно ряду источников, корабль был готов на 18-20%. В начале восьмидесятых командование ВМФ СССР и руководство судостроительной промышленности собирались построить серию из четырех крейсеров проекта 1143.7, но эти планы в итоге не сбылись даже на четверть.

***

В результате крайне неудачных и бедственных событий восьмидесятых и девяностых годов советский и российский военно-морской флот получил лишь четыре надводных корабля с ядерными энергетическими установками. При этом до настоящего времени в боевом составе флота сохранился только один из них – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Зато ЯЭУ оказались гораздо более востребованными в подводном флоте.

Стоит отметить, использование атомных реакторов на надводных кораблях до сих пор время от времени вызывает споры. При всех своих преимуществах такие силовые установки не лишены недостатков. Так, относительная экономия топлива с лихвой компенсируется стоимостью самой ЯЭУ и топливных сборок для нее. Кроме того, сравнительно небольшой реактор требует массы сложных и дорогих систем защиты, что серьезно влияет на общие габариты всей энергоустановки. Газотурбинные и дизельные системы не так требовательны к уровню подготовки обслуживающего персонала, как ядерные. Наконец, при повреждении ЯЭУ способна нанести кораблю фатальный урон, а при некоторых обстоятельствах и уничтожить, что специфически сказывается на живучести в боевых условия.

Вероятно, сочетание всех этих факторов и стало причиной того, что за последние годы количество новых боевых кораблей с атомными реакторами в мире значительно сократилось. Почти все новые надводные корабли строятся с дизельными или газотурбинными энергоустановками. ЯЭУ применяются в основном на подводных лодках. В таком случае их использование полностью оправдано, поскольку позволяет ограничивать продолжительность патрулирования, в том числе и в подводном положении, только запасом провизии. Поэтому атомные подлодки, несомненно, имеют большое будущее. Что касается надводных боевых кораблей с подобными энергоустановками, то их перспективы не смотрятся такими же очевидными. Поэтому ракетные крейсера проекта «Орлан» вполне могут остаться единственными представителями своего класса в российском ВМФ в ближнем и отдаленном будущем.

По материалам сайтов:

http://zakaz800.ru/

http://atrinaflot.narod.ru/

http://navycollection.narod.ru/

http://globalsecurity.org/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-360.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-359.html

Автор: Glenn Witcher