Зенитный ракетный комплекс большой дальности С-200

На подготовленной стационарной позиции огневых дивизионов для размещения части боевых средств радиотехнической батареи, как правило, строилось бетонное сооружение с земляным насыпным укрытием. Такие бетонные сооружения строились в нескольких типовых вариантах. Сооружение позволяло защитить технику (кроме антенн) от осколков боеприпасов, бомб малого и среднего калибра, снарядов авиационных пушек при налете авиации противника непосредственно на боевую позицию. В отдельных помещениях сооружения, оборудованных герметизированными дверями, системами жизнеобеспечения и очистки воздуха, размещались комната дежурной боевой смены радиотехнической батареи, комната отдыха, учебный класс, убежище, туалет, тамбур и душевая для проведения дезинфекционной обработки личного состава батареи.

Состав ЗРК С-200В:

Общесистемные средства:

пункт управления и целеуказания К-9М

дизельная электростанция 5Е97

распределительная кабина К21М

контрольная вышка К7

Зенитный ракетный дивизион

антенный пост К-1В с радиолокатором подсвета цели 5Н62В

аппаратная кабина К-2В

кабина подготовки старта К-3В

распределительная кабина К21М

дизельная электростанция 5Е97

Cтартовая позиция 5Ж51В (5Ж51) составе:

шесть пусковых установок 5П72В с ракетами 5В28(5В21)

заряжающая машина 5Ю24

транспортно-заряжающая машина 5Т82 (5Т82М) на шасси КрАЗ-255 или КрАЗ-260

Автопоезд - 5Т23 (5Т23М), транспортно-перегрузочная машина 5Т83 (5Т83М), механизированные стеллажи 5Я83

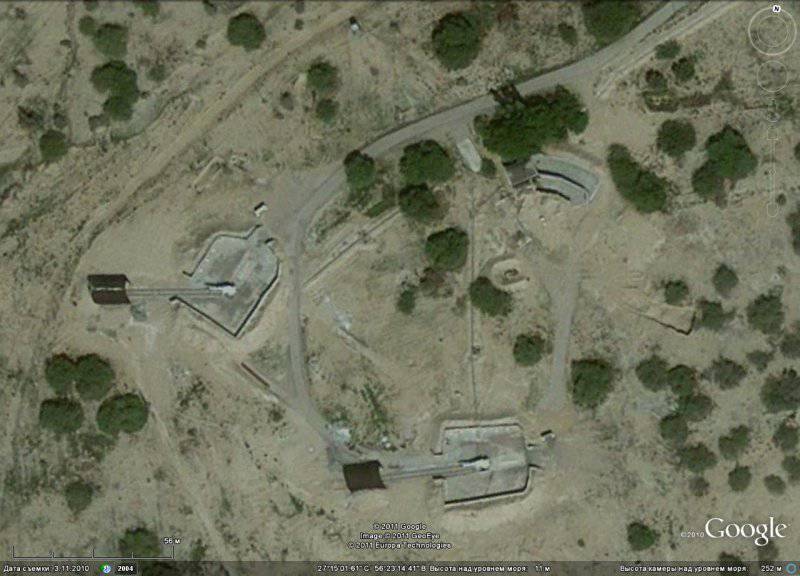

Однако существуют и другие схемы размещения элементов ЗРК, так в Иране принята схема по 2 ПУ на стартовых позициях, что, в общем то оправдано учитывая одноканальную схему наведения на цель, рядом с ПУ, размещены высокозащищённые бункеры с запасными ракетами.

Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК С-200В ПВО Ирана

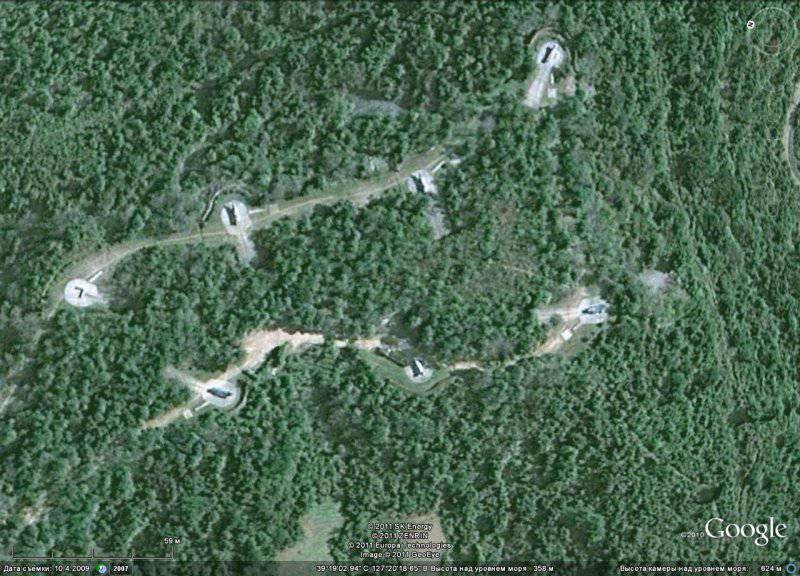

Северокорейская схема замещения элементов ЗРК С-200, так же отличается от принятой в СССР.

Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК С-200В ПВО КНДР

Передвижной огневой комплекс 5Ж53 системы С-200 состоял из командного пункта, стрельбовых каналов и системы электроснабжения. Стрельбовой канал включал радиолокатор подсвета цели и стартовую позицию с шестью пусковыми установками и 12 заряжающими машинами.

Командный пункт огневого комплекса включал:

кабину распределения целей К-9 (К-9М);

систему электропитания в составе трех дизель-электрических

станций 5Е97 и распределительно-преобразовательного устройства - кабину К-21.

Командный пункт сопрягался с вышестоящим командным пунктом для приема целеуказания и передачи докладов о своей работе. Кабина К-9 сопрягалась с АСУ бригады АСУРК-1МА, "Вектор-2", "Сенеж", с АСУ корпуса (дивизии) ПВО.

Командному пункту могли придаваться РЛС П-14 или ее более поздняя модификация П-14Ф ("Фургон"), РЛК П-80 "Алтай", радиовысотомер ПРВ-11 или ПРВ-13.

В дальнейшем на базе ЗРК С-200А, были созданы усовершенствованные варианты ЗРК С-200В и С-200Д.

С-200 "Ангара" С-200В "Вега" С-200Д "Дубна"

Год принятия на вооружение. 1967 . 1970 . 1975.

Тип ЗУР. 5В21В. 5В28М. В-880М.

Число каналов по цели. 1. 1. 1.

Число каналов по ракете. 2. 2. 2.

Макс. скорость поражаемых целей (км/час): 1100. 2300. 2300.

Число обстреливаемых целей: 6. 6 . 6.

Максимальная высота поражения целей (км): 20. 35. 40.

Минимальная высота поражения целей (км): 0,5. 0,3. 0,3.

Максимальная дальность поражения целей (км): 180. 240. 300.

Минимальная дальность поражения целей (км): 17. 17. 17.

Длина ракеты, мм. 10600. 10800. 10800.

Стартовая масса ракеты, кг 7100. 7100. 8000.

Масса БЧ, кг. 217. 217. 217.

Калибр ракеты (маршевой ступени), мм 860 860 860

Вероятность поражения целей: 0,45-0,98. 0,66-0,99. 0,72-0,99.

Для повышения боевой устойчивости зенитных ракетных комплексов большой дальности С-200 по рекомендации комиссии по совместным испытаниям, было признано целесообразным объединять их под единым командованием с маловысотными комплексами системы С-125. Стали формироваться зенитные ракетные бригады смешанного состава, включавшие командный пункт с 2-3 стрельбовыми каналами С-200 по шесть пусковых установок и два-три зенитных ракетных дивизиона С-125, оснащенные четырьмя пусковыми установками.

Совокупность командного пункта и двух-трех стрельбовых каналов С-200 стала именоваться группой дивизионов.

Новая схема организации с относительно небольшим числом пусковых установок С-200 в бригаде позволила разместить зенитные ракетные комплексы большой дальности в большем числе районов страны.

Активно пропагандировавшиеся в конце 1950-х гг. американские программы создания сверхскоростных высотных бомбардировщиков и крылатых ракет не были завершены из-за высокой стоимости развертывания новых систем вооружения и их явной уязвимости от зенитных ракетных комплексов. С учетом опыта войны во Вьетнаме и серии конфликтов на Ближнем Востоке в США даже тяжелые околозвуковые В-52 были доработаны для действий на малых высотах. Из реальных же специфических целей для системы С-200 оставались только действительно скоростные и высотные разведчики SR-71, а также самолеты дальнего радиолокационного дозора и постановщики активных помех, действующие с большего удаления, но в пределах радиолокационной видимости. Все перечисленные объекты были целями не массовыми и 12-18 пусковых установок в зенитной ракетной части ПВО должно было вполне хватить для решения боевых задач, как в мирное, так и в военное время.

Высокая эффективность отечественных ракет с полуактивным радиолокационным наведением подтвердилась исключительно успешным применением ЗРК "Квадрат" (экспортного варианта разработанного для ПВО Сухопутных войск ЗРК "Куб") в ходе войны на Ближнем Востоке в октябре 1973 г.

Развертывание комплекса С-200 оказалось целесообразным с учетом последующего принятия на вооружение в США управляемой ракеты класса "воздух-поверхность" SRAM (AGM-69A, Short Range Attack Missile) с дальностью пуска 160 км. при пуске с малых высот и 320 км - с больших. Эта ракета как раз и предназначалась для борьбы со средствами ПВО средней и малой дальности, а также для нанесения ударов по другим заранее обнаруженным целям и объектам. В качестве носителей ракеты могли применяться бомбардировщики B-52G и В-52Н, несущие по 20 ракет (из них восемь - в пусковых установках барабанного типа, 12 - на подкрыльных пилонах), FB-111, оснащаемые шестью ракетами, а позднее и В-1Б, на которых размещалось до 32 ракет. При отнесении позиций С-200 вперед от обороняемого объекта средства этой системы позволяли уничтожать самолеты-носители ракет SRAM еще до их запуска, что позволяло рассчитывать на повышение живучести всей системы ПВО.

Несмотря на свой эффектный вид, ракеты системы С-200 ни разу не демонстрировались на парадах в СССР. Незначительное количество публикаций фотоснимков ракеты и пусковой установки появилось к концу 1980-х гг. Однако при наличии средств космической разведки скрыть факт и масштабы массового развертывания нового комплекса не удалось. Система С-200 получила в США условное обозначение SA-5. Но многие годы в зарубежных справочниках под этим обозначением публиковали фотографии ракет комплекса "Даль", неоднократно отснятых на Красной и Дворцовой площадях двух столиц государства.

Впервые для своих сограждан о наличии в стране столь дальнобойной системы ПВО сообщил 9 сентября 1983 г. начальник Генерального штаба Маршал СССР Н.В.Огарков. Это случилось на одной из пресс-конференций, состоявшихся вскоре после случая с корейским "Боингом-747", сбитым в ночь на 1 сентября 1983 г., когда было заявлено, что этот самолет мог быть сбит и несколько раньше над Камчаткой, где находились "зенитные ракеты, называемые в США САМ-5, с дальностью действия свыше 200 километров".

Действительно, к тому времени ЗРС дальнего действия уже была хорошо известна на Западе. Средства космической разведки США непрерывно фиксировали все этапы ее развертывания. По американским данным, в 1970 г. количество пусковых установок С-200 составляло 1100, в 1975-м - 1600, в 1980-м -1900. Своего пика развертывание этой системы достигло в середине 1980-х гг., когда количество пусковых установок составило 2030 единиц.

Уже с начала развертывания С-200 сам факт ее существования стал веским аргументом, определившим переход авиации потенциального противника к действиям на малых высотах, где они подвергались воздействию огня более массовых зенитных ракетных и артиллерийских средств. Кроме того, неоспоримым достоинством комплекса было применение самонаведения ракет. При этом, даже не реализуя свои возможности по дальности, С-200 дополняла комплексы С-75 и С-125 с радиокомандным наведением, существенно усложняя для противника задачи ведения как радиоэлектронной борьбы, так и высотной разведки. Особенно явно преимущества С-200 над указанными системами могли проявиться при обстреле постановщиков активных помех, служивших почти идеальной целью для самонаводящихся ракет С-200. В результате, долгие годы самолеты-разведчики США и стран НАТО были вынуждены совершать разведывательные полеты только вдоль границ СССР и стран Варшавского договора. Наличие в системе ПВО СССР зенитных ракетных комплексов большой дальности С-200 различных модификаций позволило надежно перекрыть воздушное пространство на ближних и дальних подступах к воздушной границе страны, в том числе и от знаменитых самолетов-разведчиков SR-71 "Black Bird".

На протяжении пятнадцати лет система С-200, исправно охраняя небо над СССР, считалась особо секретной и практически не покидала пределов Отечества: братскую Монголию в те годы за "заграницу" всерьез не считали. После того, как летом 1982 г. воздушная война над южным Ливаном закончилась с удручающим для сирийцев результатом, советским руководством было принято решение направить на Ближний Восток два зенитных ракетных полка С-200М двухдивизионного состава с боекомплектом 96 ракет 5В28. В начале 1983 г. 231-й зенитный ракетный полк был развернут на территории Сирии в 40 км к востоку от Дамаска у г. Демейры, а 220-й полк - на севере страны, в 5 км к западу от города Хомса.

Аппаратура комплексов была срочно "доработана" для возможности применения ракет 5В28. Соответствующим образом в конструкторских бюро и на заводах-изготовителях была переработана и техническая документация на аппаратуру и комплекс в целом.

Малое подлетное время израильской авиации определило необходимость в напряженные периоды нести боевое дежурство на комплексах системы С-200 в "горячем" состоянии. Условия размещения и эксплуатации системы С-200 в Сирии несколько изменили и принятые в СССР нормы функционирования и состав технической позиции. Например, хранение ракет осуществлялось в собранном состоянии на специальных тележках, автопоездах, транспортно-перегрузочных машинах. Заправочные средства были представлены подвижными цистернами и автозаправщиками.

Бытует легенда, что зимой 1983 г. комплексом С-200 с советским военным персоналом был сбит израильский Е-2С. совершавший патрульный полет на удалении 190 км от стартовой позиции "двухсотки" . Однако подтверждений этому не имеется. Скорее всего, Е-2С "Хокай" исчез с экранов сирийских радиолокаторов после того, как израильский самолет быстро снизился, зафиксировав при помощи своей аппаратуры характерное излучение радиолокатора подсвета цели комплекса С-200ВЭ. В дальнейшем Е-2С не приближались к сирийским берегам ближе, чем на 150 км, что значительно ограничило их возможности по управлению боевыми действиями.

После размещения в Сирии система С-200 утратила "невинность" в части сверхсекретности. Ее стали предлагать и иностранным заказчикам, и союзникам. На базе системы С-200М была создана экспортная модификация с измененным составом оборудования. Система получила обозначение С-200ВЭ, экспортный вариант ракеты 5В28 с осколочно-фугасной боевой частью именовался 5В28Э (В-880Э).

В последующие годы, оставшиеся до распада организации Варшавского договора, а затем и СССР, комплексы С-200ВЭ успели поставить в Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу и Чехословакию, где боевые средства были развернуты у чешского города Пльзень. Помимо стран Варшавского Договора, Сирии и Ливии система С-200ВЭ была поставлена в Иран (с 1992 г.) и в Северную Корею.

Одним из первых покупателей С-200ВЭ стал лидер ливийской революции Муамар Каддафи. Получив столь "длинную" руку в 1984 г., он вскоре простер ее над заливом Сирт, объявив территориальными водами Ливии акваторию, по площади чуть меньше Греции. Со свойственной вождям развивающихся стран мрачной поэтикой Каддафи объявил "линией смерти" ограничивавшую залив 32-ю параллель. В марте 1986 г. в порядке осуществления заявленных прав ливийцы обстреляли ракетами комплекса С-200ВЭ три самолета-штурмовика с американского авианосца "Саратога", "вызывающе" патрулировавших над традиционно международными водами.

По оценкам ливийцев, они сбили все три американских самолета, о чем свидетельствовали как данные радиоэлектронных средств, так и интенсивный радиообмен между авианосцем и, предположительно, спасательными вертолетами, направленными для эвакуации экипажей сбитых самолетов. Тот же результат продемонстрировало и математическое моделирование, проведенное вскоре после этого боевого эпизода независимо НПО "Алмаз", специалистами полигона и НИИ МО. Их расчеты показали высокую (0,96-0,99) вероятность поражения целей. В первую очередь причиной столь успешного удара могла стать излишняя самоуверенность американцев, совершавших свой провокационный полет "как на параде", без предварительной разведки и без прикрытия радиоэлектронными помехами.

Происшедшее в заливе Сирт послужило поводом для проведения операции "Каньон Эльдорадо", в ходе которой ночью 15 апреля 1986 г. несколько десятков американских самолетов нанесли удар по Ливии, и в первую очередь по резиденциям лидера ливийской революции, а также по позициям ЗРК С-200ВЭ и С-75М. Следует отметить, что при организации поставок системы С-200ВЭ в Ливию Муамар Каддафи предлагал организовать обслуживание технических позиций силами советских военнослужащих.

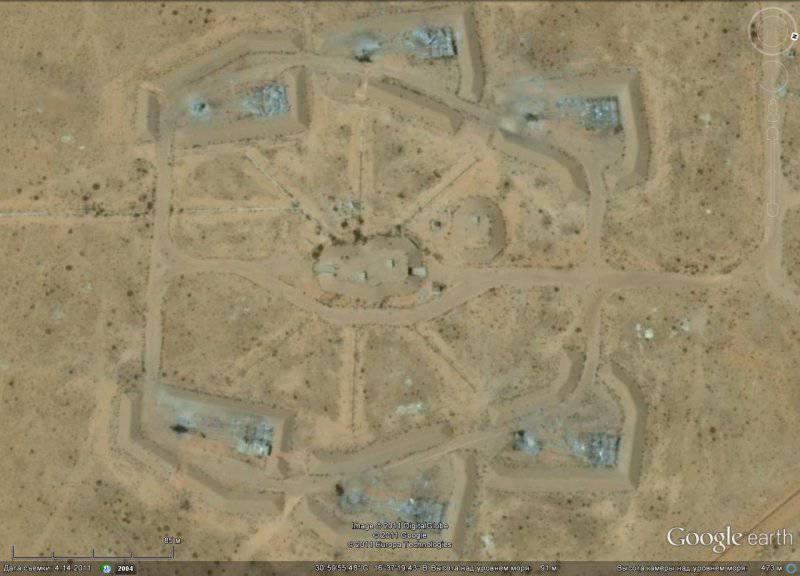

В ходе последних событий в Ливии, все комплексы ЗРК С-200, имевшиеся в этой стране, были уничтожены.

Спутниковый снимок Google Earth: позиции ЗРК С-200В ПВО Ливии после авиаудара

4 октября 2001 г. Ту-154, бортовой номер 85693, авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс 1812 по маршруту Тель-Авив— Новосибирск, потерпел катастрофу над Чёрным морем. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, самолет был непреднамеренно сбит украинской ракетой, выпущенной в воздух в рамках проводившихся на Крымском полуострове военных учений. Все 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли. Наиболее вероятно, что во время учебных стрельб с участием ПВО Украины, которые проводились 4 октября 2001 года на мысе Опук в Крыму, самолет Ty-154 случайно оказался в центре предполагаемого сектора обстрела учебной цели и имел близкую к ней радиальную скорость, в результате чего был обнаружен радаром системы С-200 и принят за учебную цель. В условиях недостатка времени и нервозности, вызванной присутствием высшего командования и иностранных гостей, оператор С-200 не произвел определения дальности до цели и «подсвечивал» Ту-154 (находившийся на дальности 250-300 км) вместо малозаметной учебной цели (запущенной с дальности 60 км).

Поражение Ту-154 зенитной ракетой явилось, скорее всего, следствием не промаха ракеты мимо учебной цели (как иногда утверждается), а явного наведения ракеты оператором С-200 на ошибочно идентифицированную цель.

Расчёт комплекса не предполагал возможности такого исхода стрельбы и не принял мер по его предотвращению. Размеры полигона не обеспечивали безопасности стрельб ЗРК такой дальности. Необходимые меры по освобождению воздушного пространства организаторами стрельб предприняты не были.

Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК С-200 ПВО Украины

С начавшимся в восьмидесятые годы переходом Войск ПВО страны на новые комплексы С-300П, ЗРК системы С-200 начали постепенно сниматься с вооружения. К началу 2000-х годов комплексы С-200 («Ангара») и С-200 («Вега») были полностью сняты с вооружения Войск ПВО России. На сегодняшний день ЗРК С-200 имеется в вооруженных силах: Казахстана, КНДР, Ирана, Сирии, Украины.

На базе зенитной ракеты 5В28 комплекса С-200В создана гиперзвуковая летающая лаборатория "Холод"для отработки гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД). Выбор этой ракеты обуславливался тем, что параметры траектории ее полета были близкими к необходимым для летных испытаний ГПВРД. Немаловажным считалось и то, что эта ракета снималась с вооружения, и ее стоимость была низкой. Боевая часть ракеты была заменена головными отсеками ГЛЛ "Холод", в которых размещались система управления полетом, емкость для жидкого водорода с системой вытеснения, система регулирования расхода водорода с измерительными устройствами и, наконец, экспериментальный ГПВРД Э-57 ассиметричной конфигурации.

Гиперзвуковая летающая лаборатория "Холод"

На полигоне в Казахстане 27 ноября 1991 г. было осуществлено первое в мире летное испытание гиперзвукового ПВРД на летающей лаборатории "Холод". В ходе испытания скорость звука была превышена в шесть раз при высоте полета 35 км.

К сожалению, основная масса работ по теме «Холод» пришлась на те времена, когда науке уже стало уделяться гораздо меньше внимания, чем следовало. Поэтому впервые ГЛЛ «Холод» полетела только 28 ноября 1991 года. В этом и следующем полетах, надо заметить, вместо головного блока с топливной аппаратурой и двигателем был установлен его массогабаритный макет. Дело в том, что в ходе первых двух полетов отрабатывалась система управления ракетой и выход на расчетную траекторию. Начиная с третьего полета, «Холод» испытывался в полной комплектации, однако понадобилось еще две попытки для отстройки топливной системы экспериментального блока. Наконец, последние три испытательных полета проходили с подачей жидкого водорода в камеру сгорания. В итоге до 1999 года было проведено всего семь пусков, зато удалось довести время работы ГПВРД Э-57 до 77 секунд – фактически, максимальное время полета ракеты 5В28. Максимальная скорость, достигнутая летающей лабораторией, составила 1855 м/с (~6,5М). Послеполетные работы над аппаратурой показали, что камера сгорания двигателя после осушения топливного бака сохраняла свою работоспособность. Очевидно, что такие показатели удалось достигнуть благодаря постоянным доработкам систем по результатам каждого предыдущего полета.

Испытания ГЛЛ «Холод» производились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Из-за проблем с финансированием проекта в 90-х годах, то есть в тот период, когда шли испытания и доводки «Холода», в обмен на научные данные пришлось привлекать зарубежные научные организации, казахские и французские. В результате семи испытательных пусков была собрана вся необходимая информация для продолжения практических работ по водородным ГПВРД, скорректированы математические модели работы прямоточных двигателей на гиперзвуковых скоростях и т.д. На данный момент программа «Холод» закрыта, но ее результаты не пропали и используются в новых проектах.

По материалам:

http://www.testpilot.ru/russia/tsiam/holod/holod.htm

http://pvo.guns.ru/s200/i_dubna.htm#60

http://pvo.guns.ru/s200/

http://www.dogswar.ru/artilleriia/raketnoe-oryjie/839-zenitnyi-raketnyi-ko.html

Автор: Bongo