Рейлган: перспективы магнитофугальной пушки

Думал ли русский учёный Борис Семёнович Якоби, в XIX в. изобретший сугубо мирный линейный электродвигатель, что его изобретение через полторы сотни лет будет рассматриваться как самое перспективное оружие XXI столетия.

Линейный электродвигатель впервые применить в военном деле решил ещё в 1895 г. австрийский инженер Ф. Гефт, предложивший запускать на Луну «космические корабли» с помощью электромагнитной пушки (рейлгана, как называют такие орудия за границей), которая разгоняла бы «снаряд» до необходимой скорости в стволе-соленоиде. Однако дальше идеи дело не пошло, так как при тогдашнем развитии техники этот проект был невыполним. Норвежц К. Брикланд, видимо, первым сообразил, что из такой пушки можно стрелять не только космическими кораблями по Луне, но и по целям на Земле. В 1901 г. он подал патентную

заявку на электромагнитную пушку. За скандинавом в 1915 г. последовали русские инженеры Н. Подольский и М. Ямпольский, которые предложили правительству проект сверхдальнобойного электромагнитного орудия, которое могло посылать снаряд на 300 км. Однако Артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления русской армии посчитал, что предложение это преждевременно. Да и где найти электростанцию, которая будет всегда рядом с орудием?

В 1916 г. французским инженерам Фашону и Виллепле удалось сконструировать работающую модель пушки, которая разгоняла модель снаряда массой 50 г до скорости в 200 м/с, однако работы вскоре пришлось свернуть — создание полноразмерного экземпляра оказалось безумно дорогим и сложным мероприятием.

Всё это действительно так, и у электропушек есть всего один, но очень существенный недостаток — они требуют затрат миллионов киловатт электроэнергии непосредственно перед каждым выстрелом, для накопления которой нужна целая мощная электростанция.

Тем не менее электрическим орудиям, в особенности построенным на принципе создания в — стволе магнитной волны, увлекающей снаряд, принадлежит, вероятно, будущее. Дальнобойность этих орудий будет зависеть от мощности источника электричества и потому может увеличиваться до огромнейших размеров, с весьма малым при этом износом орудия. Дальность полёта снаряда придётся регулировать подбором надлежащей силы тока». Ну что ж, необходимо отметить, что Е.И. Барсуков был совершенно прав в далёком 1938 г.

В настоящее время конструкторы вплотную подошли к оснащению современных видов боевой техники электромагнитными пушками. Так, в середине 90-х гг. прошлого века фирма General Dynamics Land Systems и автобронетанковое управление армии США предложили несколько вариантов дальнейшего развития основного боевого танка М1 Abrams. Одним из основных новшеств должна была стать установка вместо башни забронированного дистанционно управляемого орудия, в качестве которого, наряду с традиционной гладкоствольной пушкой рассматриваются и автоматические 25-мм и 35-мм электромагнитные пушки, дульная энергия каждой из которых на 30-40% превосходит тот же показатель обычных танковых орудий.

Более того — 31 января 2008 г. в исследовательском центре вооружений надводного флота ВМС США г. Дальгрен, штат Вайоминг, были проведены испытания электромагнитной пушки, работы над которой ведутся с 2005 г. В результате кинетическая энергия боепри-паса, разогнанного до 21000 км/ч (примерно 6 км/с) за 0,2 с, превысила расчётные 10 МДж, а дальность составила 370-400 км. Орудие будет оснащаться GPS-кор-ректором, который не даст снаряду отклониться от точки прицеливания более, чем на 5 м. Также нужно отметить, что пушка испытывалась всего на треть своей номинальной мощности (32 МДж), а в будущем планируется достичь мощность в 64 МДж.

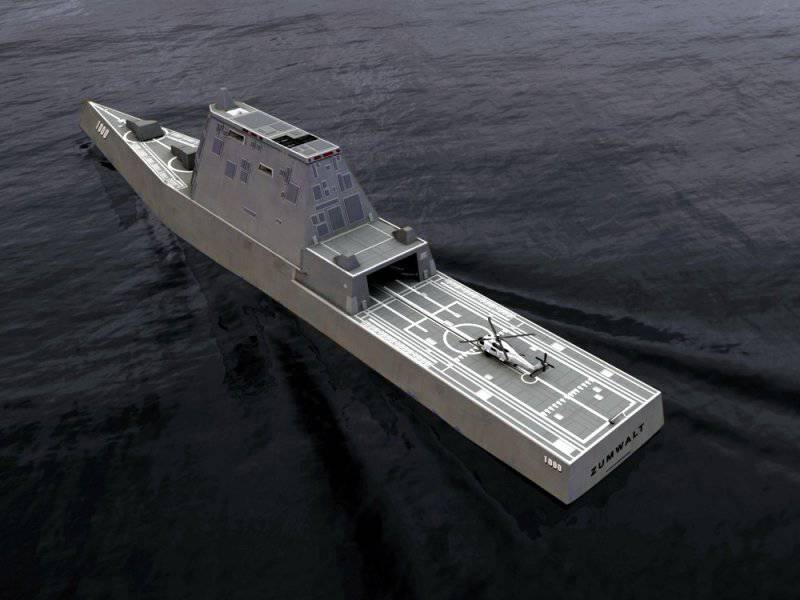

Однако такая мощная пушка требует большого количества электроэнергии — сила тока, необходимая для выстрела, составляет 6 млн ампер. Следовательно, подходящей платформой может служить только корабль — например перспективный эсминец DDG-1000, оснащённый газотурбинной энергетической установкой мощностью 72 мегаватт. Несмотря на то, что ведение интенсивной стрельбы (больше шести выстрелов в минуту) из-за энергопотребления грозит потерей скорости в бою, американские эксперты уверены, что за электромагнитным оружием — будущее.

Линейный электродвигатель впервые применить в военном деле решил ещё в 1895 г. австрийский инженер Ф. Гефт, предложивший запускать на Луну «космические корабли» с помощью электромагнитной пушки (рейлгана, как называют такие орудия за границей), которая разгоняла бы «снаряд» до необходимой скорости в стволе-соленоиде. Однако дальше идеи дело не пошло, так как при тогдашнем развитии техники этот проект был невыполним. Норвежц К. Брикланд, видимо, первым сообразил, что из такой пушки можно стрелять не только космическими кораблями по Луне, но и по целям на Земле. В 1901 г. он подал патентную

заявку на электромагнитную пушку. За скандинавом в 1915 г. последовали русские инженеры Н. Подольский и М. Ямпольский, которые предложили правительству проект сверхдальнобойного электромагнитного орудия, которое могло посылать снаряд на 300 км. Однако Артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления русской армии посчитал, что предложение это преждевременно. Да и где найти электростанцию, которая будет всегда рядом с орудием?

В 1916 г. французским инженерам Фашону и Виллепле удалось сконструировать работающую модель пушки, которая разгоняла модель снаряда массой 50 г до скорости в 200 м/с, однако работы вскоре пришлось свернуть — создание полноразмерного экземпляра оказалось безумно дорогим и сложным мероприятием.

Такой представлялась электромагнитная пушка в середине 20-х гг. прошлого века

Первая модель электромагнитного пулемёта американского изобретателя Вирджела Ригсби

Полёт снаряда, выпущенного из электромагнитной пушки на испытательном полигоне ВМС США в Дальгрене, 2008 г.

Испытания американской электромагнитной пушки Blitzer, 2009 г.

Всё это действительно так, и у электропушек есть всего один, но очень существенный недостаток — они требуют затрат миллионов киловатт электроэнергии непосредственно перед каждым выстрелом, для накопления которой нужна целая мощная электростанция.

Тем не менее электрическим орудиям, в особенности построенным на принципе создания в — стволе магнитной волны, увлекающей снаряд, принадлежит, вероятно, будущее. Дальнобойность этих орудий будет зависеть от мощности источника электричества и потому может увеличиваться до огромнейших размеров, с весьма малым при этом износом орудия. Дальность полёта снаряда придётся регулировать подбором надлежащей силы тока». Ну что ж, необходимо отметить, что Е.И. Барсуков был совершенно прав в далёком 1938 г.

В настоящее время конструкторы вплотную подошли к оснащению современных видов боевой техники электромагнитными пушками. Так, в середине 90-х гг. прошлого века фирма General Dynamics Land Systems и автобронетанковое управление армии США предложили несколько вариантов дальнейшего развития основного боевого танка М1 Abrams. Одним из основных новшеств должна была стать установка вместо башни забронированного дистанционно управляемого орудия, в качестве которого, наряду с традиционной гладкоствольной пушкой рассматриваются и автоматические 25-мм и 35-мм электромагнитные пушки, дульная энергия каждой из которых на 30-40% превосходит тот же показатель обычных танковых орудий.

Более того — 31 января 2008 г. в исследовательском центре вооружений надводного флота ВМС США г. Дальгрен, штат Вайоминг, были проведены испытания электромагнитной пушки, работы над которой ведутся с 2005 г. В результате кинетическая энергия боепри-паса, разогнанного до 21000 км/ч (примерно 6 км/с) за 0,2 с, превысила расчётные 10 МДж, а дальность составила 370-400 км. Орудие будет оснащаться GPS-кор-ректором, который не даст снаряду отклониться от точки прицеливания более, чем на 5 м. Также нужно отметить, что пушка испытывалась всего на треть своей номинальной мощности (32 МДж), а в будущем планируется достичь мощность в 64 МДж.

Однако такая мощная пушка требует большого количества электроэнергии — сила тока, необходимая для выстрела, составляет 6 млн ампер. Следовательно, подходящей платформой может служить только корабль — например перспективный эсминец DDG-1000, оснащённый газотурбинной энергетической установкой мощностью 72 мегаватт. Несмотря на то, что ведение интенсивной стрельбы (больше шести выстрелов в минуту) из-за энергопотребления грозит потерей скорости в бою, американские эксперты уверены, что за электромагнитным оружием — будущее.

Перспективный эсминец DDG-1000, оснащённый газотурбинной энергетической установкой мощностью 72 мегаватт, рассматривается как наиболее вероятный носитель электромагнитной пушки

Автор: Смирнов Вадим