Начало эры пара и брони

Приход на флот в XIX в. паровой машины и бомбических орудий привёл к появлению таких типов боевых кораблей, которых ещё не знала история морских войн.

Иначе ситуация развивалась в США. В 1861 г. начинается Гражданская война между северными и южными штатами. У южан не было флота, но они попытались отвоевать господство на море с помощью броненосцев. Первым из них стала «Вирджиния», которая была перестроена из фрегата «Мерримак». У него срезали весь надводный борт и на его месте разместили прямоугольный каземат с наклонными стенками, которые прикрывали два перекрещивающихся слоя из 51-мм железных полос. В каземате установили десять орудий (6 229-мм гладкоствольных, 2 178-мм и 2 152-мм — нарезные), а в носовой части броненосца разместили таран. 8 марта 1862 г. работы на «Вирджинии» были завершены и она вышла из Норфолка на Хэмптон-ский рейд. Здесь находилась часть флота северян, которые блокировали порт. Целый день она безнаказанно громила корабли северян: сначала потопила шлюп «Кумберленд» и фрегат «Конгресс», повредила фрегат «Миннесота». Лишь заход солнца остановил бойню. А утром 9 марта у броненосца южан появился новый противник — на Хэмптонский рейд пришёл броненосец северян «Монитор». Это был корабль нового типа — небольшой, низкобортный, хорошо бронированный. Толщина поясной брони составляла 100 мм, борта — 127 мм, палубы — 25 мм, башни — 200 мм. Он был вооружён двумя 279-мм гладкоствольными орудиями Дальгрена, а постройка его закончилась буквально накануне. Начался первый в истории бой броненосцев. Несколько часов оба корабля ожесточённо обстреливали друг друга, маневрировали, садились на мели, пытались таранить, но безрезультатно. «Монитор» получил 22 попадания, а «Вирджинию» — 20. Лишь один снаряд в этом бою смог пробить броню броненосца «Вирджиния», но полуметровые деревянные стены его каземата выдержали попадание. После этого боя в северных штатах началась настоящая «мони-торная лихорадка»: за короткий срок было построено несколько десятков подобных кораблей. Во многих флотах мира также появились мониторы. Они были одно-, двух- и даже трёхба-шенными, прибрежные и океанские.

ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ БРОНЕНОСЦЫ

Не осталась в стороне от гонки морских вооружений и Российская империя. После поражения в Крымской войне император Александр II начал реформирование всего государственного аппарата, включая армию и флот. Менялась система управления, структура и организация, началось перевооружение. На Чёрном море наша страна не могла иметь флота, и новейшие корабли строились исключительно для Балтики. Вместо парусных линкоров было решено начать строить броненосцы из железа. Из-за недостатка средств эти корабли были гораздо скромнее, чем английские и французские броненосцы, но и цели у этих кораблей были другие — защита побережья Финского залива, оборона с моря Кронштадта и Санкт-Петербурга. Дебютом отечественного железного кораблестроения стала броненосная канонерская лодка «Опыт», спущенная на воду 27 сентября 1861 г. При водоизмещении 270 т она была вооружена одним 196-мм гладкоствольным орудием. Его размещали в носовом бруствере, который защищала 114-мм броня на 305-мм тиковой подкладке. Накопленный опыт позволил развернуть на отечественных верфях постройку небольших кораблей и судов из железа. Было построено несколько серий канонерок, а вскоре началось и строительство броненосцев для защиты Финского залива. Опыта подобных работ у русских инженеров не было, и решено было использовать передовой английский опыт. Прежде всего, надо было получить технологии, и в ноябре 1861 г. в Англии был заказан небольшой броненосец — плавучую батарею «Первенец». В Британию направили целую «бригаду» российских инженеров и мастеров, строительство неоднократно инспектировали военачальники. 6 мая 1863 г. батарею спустили на воду. При водоизмещении 3622 т она была вооружена 26 196-мм гладкоствольными орудиями, корпус защищали 114-мм кованые железные плиты на 254-мм тиковой подкладке. В августе 1863 г. «Первенец» прибыл на Балтику. Ему предстояла долгая служба по защите рубежей Родины. Корабль неоднократно перевооружали (табл. 1).

В 1892 г. «Первенец» переквалифицировали в броненосец береговой обороны, и он продолжил службу. Устаревшие броненосные корабли вошли в состав Практической эскадры Балтийского флота, которая стала настоящей «кузницей кадров» для Российского Императорского флота. Только в 1905 г. «Первене-ца» исключили из списков флота, продали частнику, но после революции национализировали. Он вновь был включён в состав Балтийского флота и использовался в качестве угольной баржи. В этом качестве он прошёл всю Великую Отечественную войну. Корпус «Первенца» сдали на слом лишь в конце 50-х гг. прошлого века.

Остальные броненосцы было решено строить в Санкт-Петербурге при помощи англичан. В ноябре 1863 г. на Галерном островке заложили броненосную батарею «Не тронь меня». По своей конструкции она повторяла «Первенец», и в её постройке активное участие принимали британские специалисты. При водоизмещении 3494 т она получила 17 203-мм нарезных орудий. Было усилено бронирование корабля (до 140 мм), причём плиты доставлялись из Англии. 11 июня 1864 г. батарею спустили на воду. Корабль за долгую службу неоднократно перевооружали, и до начала XX в. «Не тронь меня» находилась в составе Российского императорского флота (табл.2). А потом ещё полвека она несла службу на Балтике как вспомогательное судно. В апреле 1863 г. был подписан контракт на строительство броненосной батареи «Кремль». В конструкции этого корабля был учтён опыт предыдущих кораблей. 14 августа 1865 г. его спустили на воду. При водоизмещении 4323 т батарея была вооружена 17 196-мм гладкоствольными орудиями, система бронирования повторяла систему бронирования «Первенеца». «Кремль» входил в состав Балтийского флота до 1905 г.

Таблица 1. Артиллерийское вооружение батареи «Первенец»

Примечание. *— гладкоствольная пушка, Э — Энгстрема. Б — Барановского, П — Пальмкранца, Г — Гочкиса, калибр дан в мм.

После этого и Россию охватила «мониторная лихорадка» — первыми стали башенные броненосные лодки типа «Ураган», которые строили по проекту инженера Эриксона, создателя знаменитого «Монитора». Их борт прикрывала 127-мм броня, а башню 280-мм. Было построено 10 мониторов, которые при водоизмещении 1560 т по проекту вооружались двумя 229-мм гладкоствольными орудиями, но в 1868 г. их перевооружили 381 -мм чугунными гладкоствольными орудиями. В 1878 г. их заменили на 229-мм стальные нарезные орудия Обуховского завода. Помимо перевооружения, все мониторы прошли модернизацию. Они были в составе флота до 1900 г. После чего устаревшие корабли списали, но несколько бывших мониторов продолжили службу в качестве вспомогательных судов (угольные баржи, минные склады и блокшивы). Есть основания полагать, что один из корпусов мониторов типа «Ураган» уцелел до нашего времени и находится в Кронштадте.

Кроме однобашенных мониторов, была построена двухбашенная броненосная лодка «Смерч». На ней разместили новейшие орудийные башни английского конструктора Кольза, которые отличались повышенной прочностью и более совершенной конструкцией. Борт прикрывала 114-мм броня на 203-мм тиковой подкладке. Корпус «Смерча» был заложен в августе 1863 г., 11 июня 1864 г. он был спущен на воду. Первоначально, при водоизмещении 1401 т, на ней были установлены 4 196-мм гладкоствольных орудия, которые в 1867 г. заменили на 203-мм нарезные орудия, заряжающиеся с казённой части — впервые в отечественном флоте. В 1870 г. их заменили на 229-мм орудия образца 1867 г., которые построил Обуховский завод. Дополнительно на корабле установили 44-мм скорострельную пушку Энгстрема и 16-мм картечницу Гатлинга. «Смерч» в июле 1865 г. «отличился» на манёврах — лодка натолкнулась на необо-значенную скалу и затонула. Её вскоре подняли, отремонтировали и ввели в строй. Лишь в 1904 г. устаревший корабль исключили из списков флота. В качестве вспомогательного судна «Смерч» в годы Первой мировой принимал участие в Ледовом походе и продолжал службу даже в годы Великой Отечественной войны. 7 октября 1941 г. его потопила в Кронштадте немецкая артиллерия, но в 1942 г. корпус был поднят. Корабль списали лишь в 1959 г. За «Смерчем» последовало строительство в 1865—1869 гг. по английскому проекту двухбашенных броненосных лодок «Русалка» и «Чародейка». Спуск обеих лодок состоялся 31 августа 1867 г., но при достройке возникли сложности, которые привели к двухлетней задержке. При водоизмещении 1881 т на вооружение они получили 2 229-мм стальных нарезных орудия образца 1867 г. и 2 381-мм чугунных гладкоствольных Олонецкого завода. Эти корабли также неоднократно перевооружали во время службы. 7 сентября 1893 г. «Русалка» погибла в шторм со всем экипажем при переходе из Ревеля в Гельсингфорс. В 1902 г. в Ревеле ей открыт памятник. «Чародейка» служила на Балтийском флоте до 1907 г.

Таблица 2. Артиллерийское вооружение батареи «Не тронь меня»

Примечание. *— гладкоствольная пушка, Э — Энгстрема, Б — Барановского. П — Пальмкранца, Г — Гочкиса, калибр дан в мм.

Идеи, заложенные в «Смерче», были развиты и реализованы при постройке четырёх двухбашенных броненосных фрегатов второй серии. «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Спи ридов» строились в 1865—1868 гг. русскими инженерами и рабочими, по отечественному проекту и из российских материалов. При водоизмещении 3196 т (по проекту) они вооружались 4 229-мм орудиями. «Спиридов» спустили на воду 16 августа 1868 г., «Чичагов» — 1 октября 1868 г. Во время службы их неоднократно перевооружали. В 1911 г. корабли списали, но они продолжали службу — «Спиридов» использовался как угольный склад, а «Чичагов» в качестве артиллерийской мишени в районе Ревеля. Их дальнейшим развитием стали трёхбашенные броненосные фрегаты «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Грейг», которые строились в 1865 — 1871 гг. «Лазарева» спустили на воду 9 сентября 1867 г., «Грейг» — 18 октября 1868 г. При водоизмещении 3027 т (по проекту) они были вооружены 6 229-мм орудиями, но вскоре их заменили тремя 280-мм. Их дополняли 1 229-мм, 4 87-мм и 1 44-мм пушки. Вес бортового залпа каждого корабля составлял 750 кг. В результате этого перевооружения они долгое время оставались самыми мощными, после «Петра Великого», русскими кораблями на Балтике. Служили они до 10-х годов XX в, после чего их отправили «на иголки».

Тем временем, в мае 1869 г. на Галерном островке в Санкт-Петербурге был заложен броненосец-монитор «Крейсер»...

Батарейный броненосец «Уорриор» сохраняется англичанами в качестве корабля-музея в Портсмуте до настоящего времени

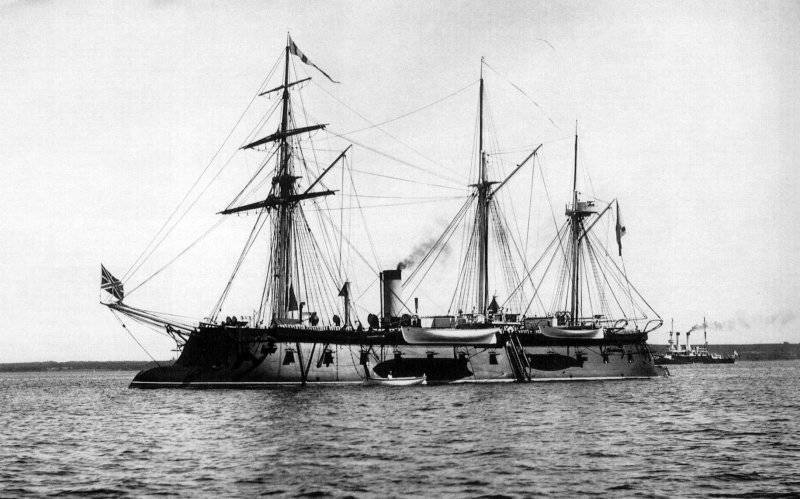

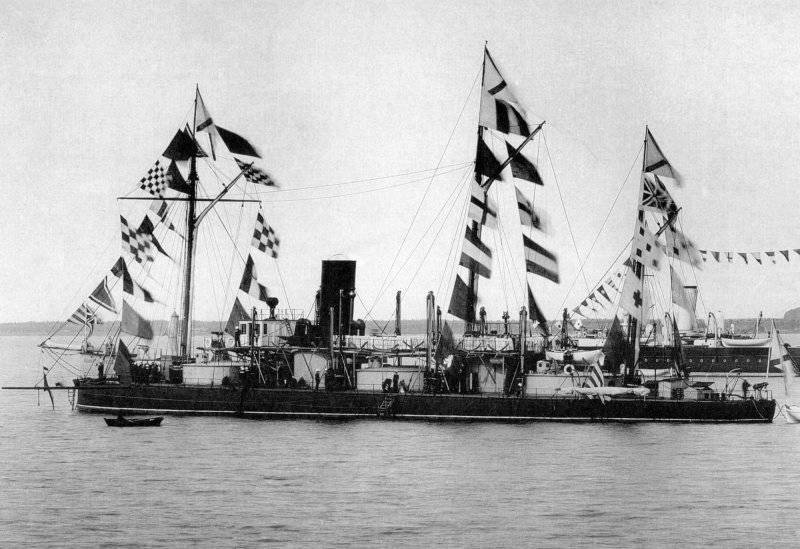

Броненосная батарея «Первенец», построенная в Англии, предназначалась для защиты с моря Кронштадта и Санкт-Петербурга

Иначе ситуация развивалась в США. В 1861 г. начинается Гражданская война между северными и южными штатами. У южан не было флота, но они попытались отвоевать господство на море с помощью броненосцев. Первым из них стала «Вирджиния», которая была перестроена из фрегата «Мерримак». У него срезали весь надводный борт и на его месте разместили прямоугольный каземат с наклонными стенками, которые прикрывали два перекрещивающихся слоя из 51-мм железных полос. В каземате установили десять орудий (6 229-мм гладкоствольных, 2 178-мм и 2 152-мм — нарезные), а в носовой части броненосца разместили таран. 8 марта 1862 г. работы на «Вирджинии» были завершены и она вышла из Норфолка на Хэмптон-ский рейд. Здесь находилась часть флота северян, которые блокировали порт. Целый день она безнаказанно громила корабли северян: сначала потопила шлюп «Кумберленд» и фрегат «Конгресс», повредила фрегат «Миннесота». Лишь заход солнца остановил бойню. А утром 9 марта у броненосца южан появился новый противник — на Хэмптонский рейд пришёл броненосец северян «Монитор». Это был корабль нового типа — небольшой, низкобортный, хорошо бронированный. Толщина поясной брони составляла 100 мм, борта — 127 мм, палубы — 25 мм, башни — 200 мм. Он был вооружён двумя 279-мм гладкоствольными орудиями Дальгрена, а постройка его закончилась буквально накануне. Начался первый в истории бой броненосцев. Несколько часов оба корабля ожесточённо обстреливали друг друга, маневрировали, садились на мели, пытались таранить, но безрезультатно. «Монитор» получил 22 попадания, а «Вирджинию» — 20. Лишь один снаряд в этом бою смог пробить броню броненосца «Вирджиния», но полуметровые деревянные стены его каземата выдержали попадание. После этого боя в северных штатах началась настоящая «мони-торная лихорадка»: за короткий срок было построено несколько десятков подобных кораблей. Во многих флотах мира также появились мониторы. Они были одно-, двух- и даже трёхба-шенными, прибрежные и океанские.

ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ БРОНЕНОСЦЫ

Не осталась в стороне от гонки морских вооружений и Российская империя. После поражения в Крымской войне император Александр II начал реформирование всего государственного аппарата, включая армию и флот. Менялась система управления, структура и организация, началось перевооружение. На Чёрном море наша страна не могла иметь флота, и новейшие корабли строились исключительно для Балтики. Вместо парусных линкоров было решено начать строить броненосцы из железа. Из-за недостатка средств эти корабли были гораздо скромнее, чем английские и французские броненосцы, но и цели у этих кораблей были другие — защита побережья Финского залива, оборона с моря Кронштадта и Санкт-Петербурга. Дебютом отечественного железного кораблестроения стала броненосная канонерская лодка «Опыт», спущенная на воду 27 сентября 1861 г. При водоизмещении 270 т она была вооружена одним 196-мм гладкоствольным орудием. Его размещали в носовом бруствере, который защищала 114-мм броня на 305-мм тиковой подкладке. Накопленный опыт позволил развернуть на отечественных верфях постройку небольших кораблей и судов из железа. Было построено несколько серий канонерок, а вскоре началось и строительство броненосцев для защиты Финского залива. Опыта подобных работ у русских инженеров не было, и решено было использовать передовой английский опыт. Прежде всего, надо было получить технологии, и в ноябре 1861 г. в Англии был заказан небольшой броненосец — плавучую батарею «Первенец». В Британию направили целую «бригаду» российских инженеров и мастеров, строительство неоднократно инспектировали военачальники. 6 мая 1863 г. батарею спустили на воду. При водоизмещении 3622 т она была вооружена 26 196-мм гладкоствольными орудиями, корпус защищали 114-мм кованые железные плиты на 254-мм тиковой подкладке. В августе 1863 г. «Первенец» прибыл на Балтику. Ему предстояла долгая служба по защите рубежей Родины. Корабль неоднократно перевооружали (табл. 1).

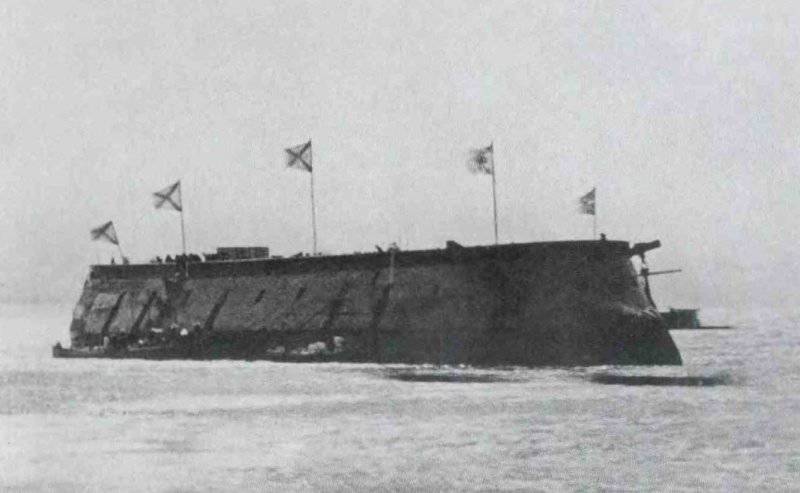

Броненосная батарея «Не тронь меня» — первая железная плавучая батарея отечественной постройки

В 1892 г. «Первенец» переквалифицировали в броненосец береговой обороны, и он продолжил службу. Устаревшие броненосные корабли вошли в состав Практической эскадры Балтийского флота, которая стала настоящей «кузницей кадров» для Российского Императорского флота. Только в 1905 г. «Первене-ца» исключили из списков флота, продали частнику, но после революции национализировали. Он вновь был включён в состав Балтийского флота и использовался в качестве угольной баржи. В этом качестве он прошёл всю Великую Отечественную войну. Корпус «Первенца» сдали на слом лишь в конце 50-х гг. прошлого века.

Остальные броненосцы было решено строить в Санкт-Петербурге при помощи англичан. В ноябре 1863 г. на Галерном островке заложили броненосную батарею «Не тронь меня». По своей конструкции она повторяла «Первенец», и в её постройке активное участие принимали британские специалисты. При водоизмещении 3494 т она получила 17 203-мм нарезных орудий. Было усилено бронирование корабля (до 140 мм), причём плиты доставлялись из Англии. 11 июня 1864 г. батарею спустили на воду. Корабль за долгую службу неоднократно перевооружали, и до начала XX в. «Не тронь меня» находилась в составе Российского императорского флота (табл.2). А потом ещё полвека она несла службу на Балтике как вспомогательное судно. В апреле 1863 г. был подписан контракт на строительство броненосной батареи «Кремль». В конструкции этого корабля был учтён опыт предыдущих кораблей. 14 августа 1865 г. его спустили на воду. При водоизмещении 4323 т батарея была вооружена 17 196-мм гладкоствольными орудиями, система бронирования повторяла систему бронирования «Первенеца». «Кремль» входил в состав Балтийского флота до 1905 г.

Броненосная батарея «Кремль» после модернизации несколько десятилетий выполняла функции учебного корабля и готовила кадры для Российского Императорского флота

Таблица 1. Артиллерийское вооружение батареи «Первенец»

| Вооружение | Годы службы | ||||||||

| 1864 | 1867 | 1869 | 1872 | 1874 | 1875 | 1877 | 1880 | 1881 | |

| Каземат | 24x196* | 2x203 20x196* | 22x196* | 2x203 20x196* | 12x203 | 14x203 | 10x203 2x152 | 10x203 2x152 | 10x203 2x152 |

| Верхняя палуба | 2x196* | 2x196* | 2x196* | 1x203 1x196 | 2x86.4 | 1 х86.4 | 1x107 1x86.4 | 1x229 (мортира)1хЭ 1*Б 1хП | 1x229 (мортира) 2хЭ 1хБ 2хП1хГ |

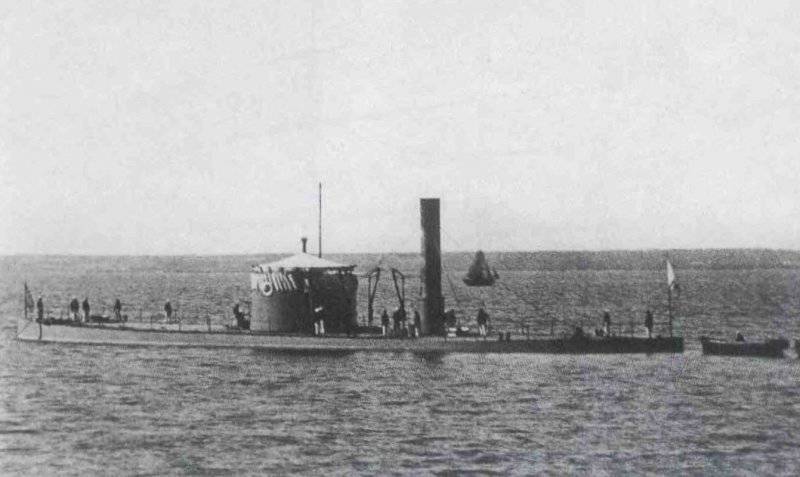

После этого и Россию охватила «мониторная лихорадка» — первыми стали башенные броненосные лодки типа «Ураган», которые строили по проекту инженера Эриксона, создателя знаменитого «Монитора». Их борт прикрывала 127-мм броня, а башню 280-мм. Было построено 10 мониторов, которые при водоизмещении 1560 т по проекту вооружались двумя 229-мм гладкоствольными орудиями, но в 1868 г. их перевооружили 381 -мм чугунными гладкоствольными орудиями. В 1878 г. их заменили на 229-мм стальные нарезные орудия Обуховского завода. Помимо перевооружения, все мониторы прошли модернизацию. Они были в составе флота до 1900 г. После чего устаревшие корабли списали, но несколько бывших мониторов продолжили службу в качестве вспомогательных судов (угольные баржи, минные склады и блокшивы). Есть основания полагать, что один из корпусов мониторов типа «Ураган» уцелел до нашего времени и находится в Кронштадте.

Кроме однобашенных мониторов, была построена двухбашенная броненосная лодка «Смерч». На ней разместили новейшие орудийные башни английского конструктора Кольза, которые отличались повышенной прочностью и более совершенной конструкцией. Борт прикрывала 114-мм броня на 203-мм тиковой подкладке. Корпус «Смерча» был заложен в августе 1863 г., 11 июня 1864 г. он был спущен на воду. Первоначально, при водоизмещении 1401 т, на ней были установлены 4 196-мм гладкоствольных орудия, которые в 1867 г. заменили на 203-мм нарезные орудия, заряжающиеся с казённой части — впервые в отечественном флоте. В 1870 г. их заменили на 229-мм орудия образца 1867 г., которые построил Обуховский завод. Дополнительно на корабле установили 44-мм скорострельную пушку Энгстрема и 16-мм картечницу Гатлинга. «Смерч» в июле 1865 г. «отличился» на манёврах — лодка натолкнулась на необо-значенную скалу и затонула. Её вскоре подняли, отремонтировали и ввели в строй. Лишь в 1904 г. устаревший корабль исключили из списков флота. В качестве вспомогательного судна «Смерч» в годы Первой мировой принимал участие в Ледовом походе и продолжал службу даже в годы Великой Отечественной войны. 7 октября 1941 г. его потопила в Кронштадте немецкая артиллерия, но в 1942 г. корпус был поднят. Корабль списали лишь в 1959 г. За «Смерчем» последовало строительство в 1865—1869 гг. по английскому проекту двухбашенных броненосных лодок «Русалка» и «Чародейка». Спуск обеих лодок состоялся 31 августа 1867 г., но при достройке возникли сложности, которые привели к двухлетней задержке. При водоизмещении 1881 т на вооружение они получили 2 229-мм стальных нарезных орудия образца 1867 г. и 2 381-мм чугунных гладкоствольных Олонецкого завода. Эти корабли также неоднократно перевооружали во время службы. 7 сентября 1893 г. «Русалка» погибла в шторм со всем экипажем при переходе из Ревеля в Гельсингфорс. В 1902 г. в Ревеле ей открыт памятник. «Чародейка» служила на Балтийском флоте до 1907 г.

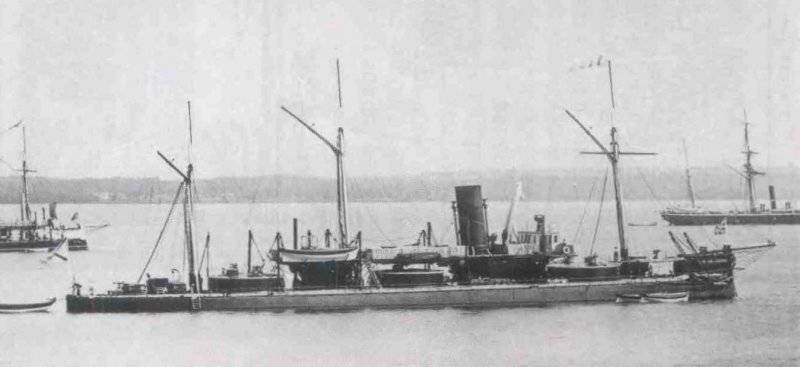

Мониторы типа «Ураган» были построены в России большой серией в разгар «мониторной лихорадки». Они служили несколько десятилетий и были основой береговой обороны Финского залива. Мониторы прошли не одну модернизацию, менялся их внешний вид и вооружение. На снимках «Вещун» до модернизации (вверху) и «Колдун» после модернизации (внизу)

Таблица 2. Артиллерийское вооружение батареи «Не тронь меня»

| Вооружение | Годы службы | ||||||||

| 1866 | 1868 | 1873 | 1874 | 1876 | 1877 | 1880 | 1881 | 1882 | |

Каземат | 15x203 | 14x203 | 16x203 | 16x203 1x196* | 16x203 | 12x203 | 12x203 | 12x203 | 12x203 |

Верхняя палуба | 2x203 | 2x203 1x196* | 1x196* | 2x86.4 | 4x86.4 | 4x203 6x86.4 | 2x203 6x86.4 1 х Э 1 х П 1x229 (мортира) | 2x203 4x86.4 1 х Э | 2x203 4x86.4 2 х Э |

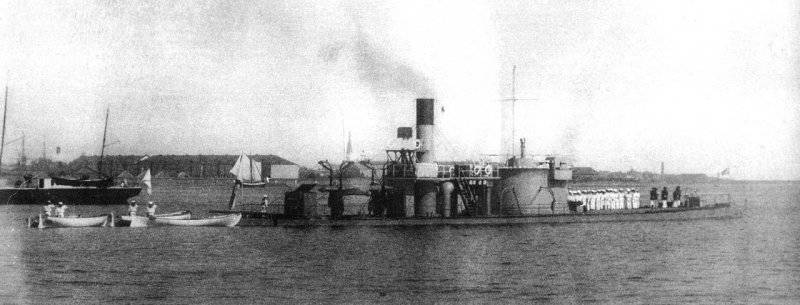

Идеи, заложенные в «Смерче», были развиты и реализованы при постройке четырёх двухбашенных броненосных фрегатов второй серии. «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Спи ридов» строились в 1865—1868 гг. русскими инженерами и рабочими, по отечественному проекту и из российских материалов. При водоизмещении 3196 т (по проекту) они вооружались 4 229-мм орудиями. «Спиридов» спустили на воду 16 августа 1868 г., «Чичагов» — 1 октября 1868 г. Во время службы их неоднократно перевооружали. В 1911 г. корабли списали, но они продолжали службу — «Спиридов» использовался как угольный склад, а «Чичагов» в качестве артиллерийской мишени в районе Ревеля. Их дальнейшим развитием стали трёхбашенные броненосные фрегаты «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Грейг», которые строились в 1865 — 1871 гг. «Лазарева» спустили на воду 9 сентября 1867 г., «Грейг» — 18 октября 1868 г. При водоизмещении 3027 т (по проекту) они были вооружены 6 229-мм орудиями, но вскоре их заменили тремя 280-мм. Их дополняли 1 229-мм, 4 87-мм и 1 44-мм пушки. Вес бортового залпа каждого корабля составлял 750 кг. В результате этого перевооружения они долгое время оставались самыми мощными, после «Петра Великого», русскими кораблями на Балтике. Служили они до 10-х годов XX в, после чего их отправили «на иголки».

Тем временем, в мае 1869 г. на Галерном островке в Санкт-Петербурге был заложен броненосец-монитор «Крейсер»...

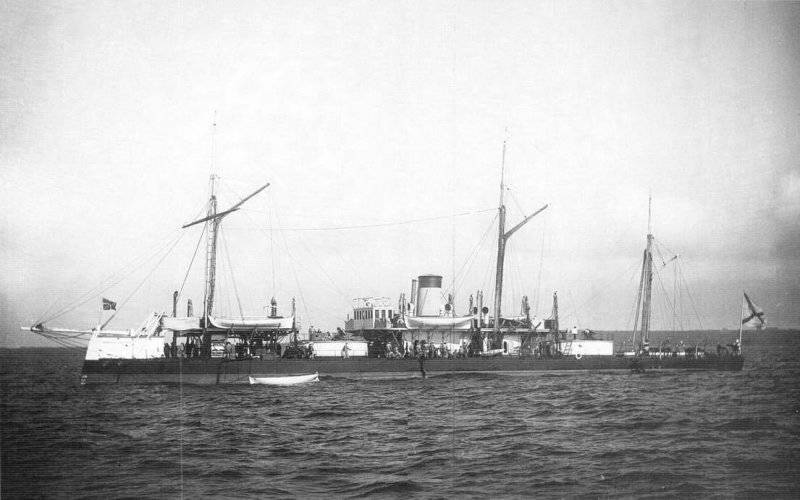

Трёхбашенные броненосные батареи «Адмирал Грейг» (вверху) и «Адмирал Лазарев» (внизу) - сильнейшие корабли береговой обороны на Балтике во второй половине XIX в.

Двухбашенный фрегат «Адмирал Чичагов» (на снимке) и «Адмирал Спиридов» надёжно защищали морские подступы к российской столице вместе с многочисленными фортами Кронштадта

Автор выражает благодарность за консультации, помощь в работе и предоставленные материалы В.Н.Данилову.

Автор: Смирнов Вадим