Пила Гитлера и ее наследники (от MG.42 до MG3)

Почти шесть десятилетий назад закончилась Вторая мировая война. Стали достоянием истории ее сражения, в которых воюющие стороны использовали новейшие для того времени оружие и боевую технику. Как всегда, война стимулировала интенсивное развитие средств уничтожения, именно в этот период получают бурное развитие военные технологии. Теперь абсолютное большинство этих творений технической мысли заняли свои места в музеях. Одни из них уже безнадежно устарели, другие послужили основой для создания новых, более совершенных систем оружия. Глядя на некоторые современные образцы вооружений, можно безошибочно угадать их далеких прародителей из того военного прошлого. Очевидно, что их разработчики оказались весьма дальновидны, сумев правильно определить тенденции развития своих детищ. А вот такого оружия, которое дожило до наших дней и в почти неизменном виде продолжает использоваться в армиях развитых государств, практически уже нет. За очень редким исключением. Таким исключением является немецкий пулемет MG.42.

Попытки создания пулемета, который можно было бы использовать в нескольких "ипостасях" (ручного, станкового, зенитного, авиационного), относятся к Первой мировой войне. В Германии основой для таких работ послужили ручной пулемет MG.08/15, "облегченный" станковый MG.15nA и опытный "универсальный" MG.16. Успеха, правда, тогда добиться не удалось. Тщательная оценка военного опыта подтвердила мнение об этом оружии, как основном огневом средстве пехотных подразделений - от отделения до батальона. Германский полевой устав требовал, чтобы пулеметы во всех видах боя находились как можно ближе к подразделениям и поддерживали их своим огнем. Управление вооружений склонялось к отказу от деления пулеметов на ручные и станковые и разработке единого, или универсального пулемета, (Einheitsmaschinen-gewehr), сопоставимого с ручным по маневренности и со станковым по огневой мощи.

Проблемой единого пулемета занимались и в других странах, но к началу новой большой войны создать действительно удачный единый пулемет смогли только в Германии. Им стал 7,92-мм MG.34, появившийся в результате усилий конструкторов ряда фирм и официально принятый на вооружение в январе 1939 г. Он использовался в следующих вариантах: ручной на сошке (с двухдисковым магазином на 75 патронов или лентой на 50 патронов), станковый (на складном треножном станке и с лентой на 250 патронов) и, кроме того, в качестве танкового и зенитного. Хотя в целом MG-34 зарекомендовал себя добротным и надежным оружием, он не был лишен недостатков. Точная пригонка деталей (особенно затвора и деталей УСМ ) повышала чувствительность к загрязнению, плюсу деталей и состоянию смазки, что особенно явно проявилось на Восточном фронте зимой 1941-1942 гг.

Главным же недостатком была сложность производства в условиях войны, когда требовалось интенсивное насыщение войск автоматическим оружием, и растущий спрос на него уже не могли удовлетворить совокупный выпуск MG.34 и чешских пулеметов, а также использование трофейных образцов. Упрощение и ускорение производства единого пулемета стало первостепенной задачей. Попытки упростить MG.34 (модификации MG.34S и MG.34/41) кардинально проблему не решили. Рациональнее оказалось форсировать уже шедшие работы над новым единым пулеметом.

Еще в 1935 г. - задолго до официального принятия MG.34 на вооружение - отдел пехотного оружия Управления вооружений сухопутных сил (Heerswaffenamt) обратил внимание на сложность и дороговизну его производства. В 1935-1937гг. под руководством доктора-инженера А. Петера исследовалась возможность выпуска упрощенного пулемета с применением штамповки, против чего, правда, возражали производственники, привыкшие к более точным процессам механической обработки металлов.

В феврале 1937 г. фирмы "Рейнметалл-Борзиг!" (точнее, ее филиал в г. Зоммерода), "Штюбген" (г.Эрфурт) и "Йоханес Грос-сфусс Металл- унд Лакирваренфабрик" (г.Добельн ) получили заказ на разработку пулемета, простого в производстве, но отвечающего строгим тактико-техническим требованиям. Работы вошли в число приоритетных и жестко контролировалась Вермахтом и Люфтваффе.

"Рейнметалл" предложила вариант с газовым двигателем автоматики (системы Л. Штанге, позже создавшего автоматическую винтовку FG.42), "Штюбген" выбрала тот же принцип. Но Управление вооружений настаивало на откатном двигателе -сыграли свою роль и успех MG.34, и практика Первой мировой войны, когда пулеметы с газовым двигателем автоматики требовали основательной чистки после 3000 выстрелов (а тогда это сводилось к 6 минутам напряженного боя). И хотя опыт этот успел устареть, в дальнейшую разработку пошел пулемет с откатным двигателем автоматики. Главной задачей для производителей пулеметов стало создание конструкции с широким применением штамповки, большими допусками на размеры деталей, надежно работающей в любых условиях. Такой подход, достаточно новый для германской оружейной промышленности, был проверен на пистолетах-пулеметах (заметим, что в СССР также утверждалась подобная практика).

19. Способ переноски пулемета MG.42 со снаряженной лентой на плече

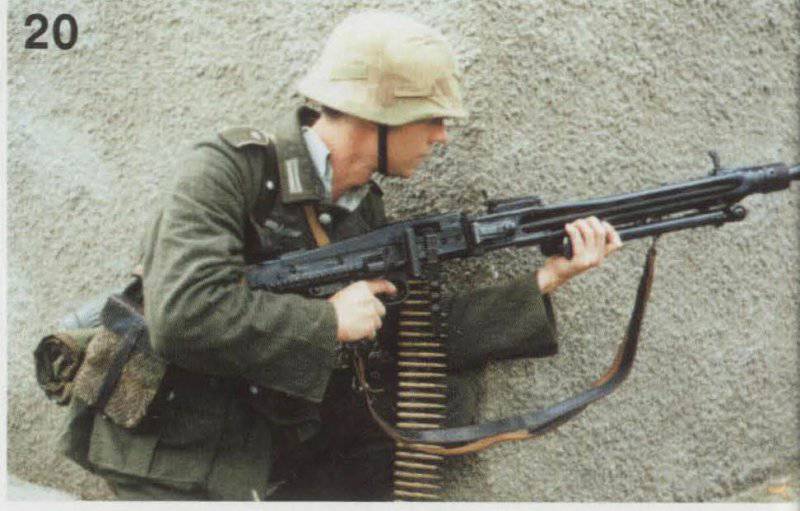

20. Пулеметчик в готовности к стрельбе с рук

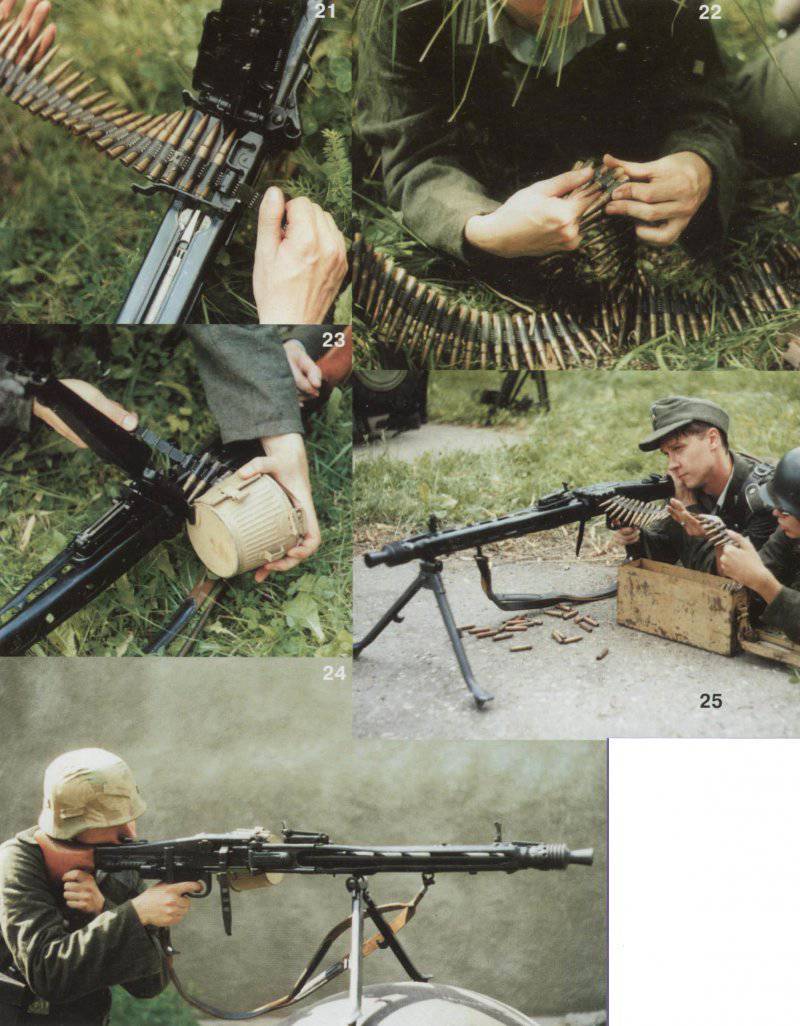

21. Укладка ленты на приемник пулемета

22. Патронные ленты могли легко сцепляться друг с другом патроном

23. Крепление патронной коробки с лентой на 50 патронов к пулемету

24. Стрельба с сошки из пулемета MG.42 с использованием патронной коробки с лентой на 50 патронов

25. Стрельба с сошки из пулемета MG.42 с использованием ленты на 250 патронов. Второй номер расчета поддерживает ленту для правильной ее подачи

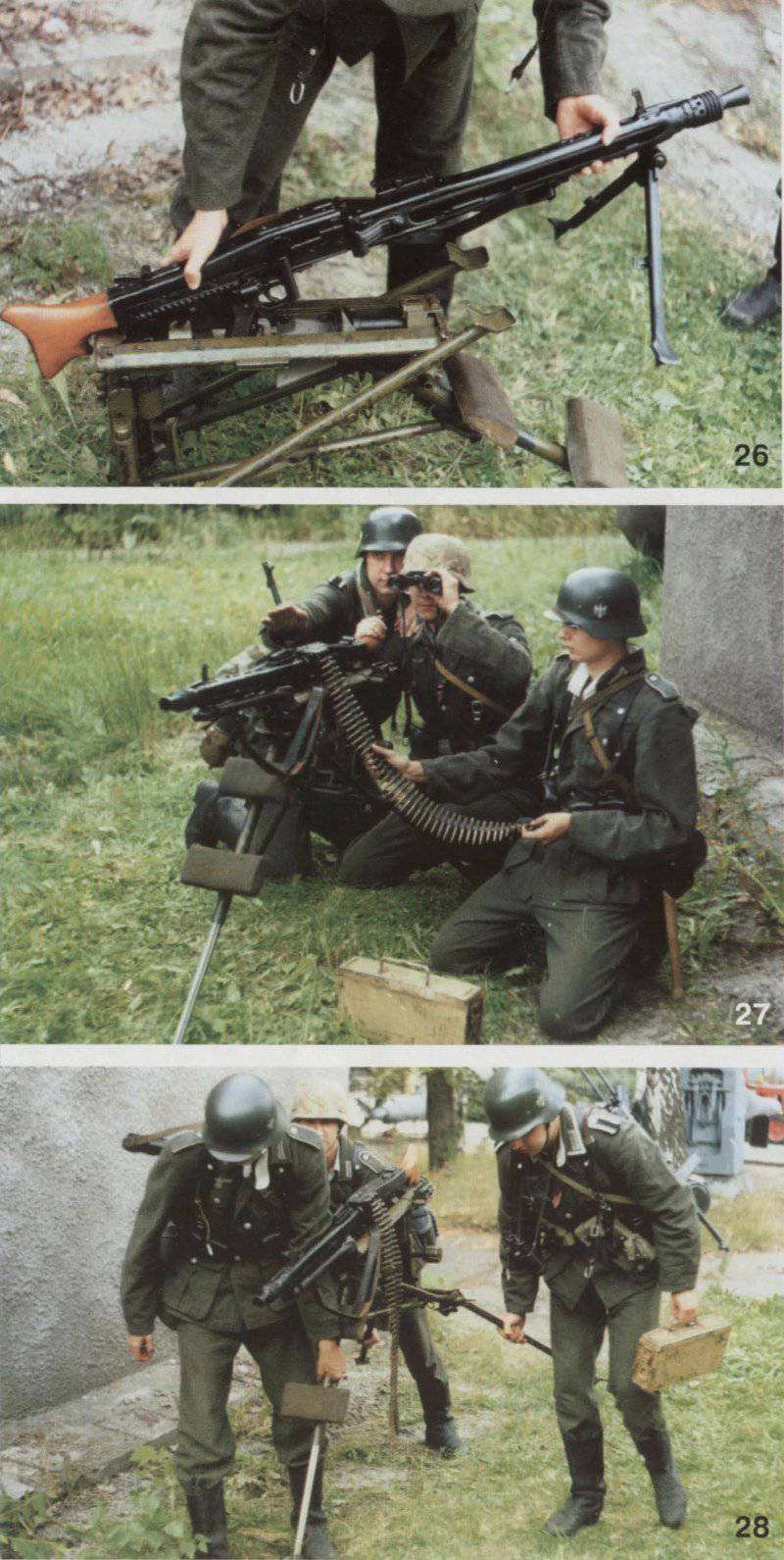

26. Установка пулемета на станок Lafette 42

27. Расчет пулемета наблюдает за целью (станок - в положении для стрельбы сидя).

28. Переноска пулемета на станке (пулемет заряжен свободно свисающей лентой для возможности быстрого открытия огня)

29,30,31,32 Процесс отделения ствола пулемета : отведение назад рукоятки заряжания, открывание крышки короба (фиксатора), извлечение ствола с помощью асбестовой тряпки

33. Переноска пулемета за ремень

34. Наводка пулемета MG.42 на станке

Окончание следует

Автор: Смирнов Вадим